英城街道,隶属于广东省英德市,是英德市政治、经济、文化中心。位于英德市中部,地处北江中游西岸,东临北江与大站镇相邻,南与连江口镇接壤,西与石灰铺镇为邻,北与横石塘镇交界、与望埠镇隔北江相望。英城街道建制于西汉汉高祖年间的浈阳县县治所在地,后历为州、府、路、市的治所。地势西高东低,大部分为丘陵地貌,北江沿河地带分布有小平原,属亚热带季风气候。2004年6月撤镇设街。辖区总面积164.5平方公里,截至2012年,辖6个社区,6个村,总人口16.3万人。2013年,全街规模以上工业总产值53.98亿元,农林牧渔及服务业总产值2.42亿元,农民人均纯收入9144元,比2012年增长12.4%。

基本介绍

- 中文名称:英城街道

- 别名:城关镇

- 行政区类别:街道

- 所属地区:广东省英德市

- 下辖地区:6个村和6个社区

- 政府驻地:英城街道富强路

- 电话区号:0763

- 邮政区码:513000

- 地理位置:英德市中部,北江中游西岸

- 面积:164.5平方公里

- 人口:16.3万人(2012年)

- 气候条件:亚热带季风气候

- 着名景点:宝晶宫、通天岩、茶趣园等

- 火车站:京广线英德站、武广高铁英德西站

- 车牌代码:粤R

建制沿革

英城街道建制于西汉汉高祖年间(前206年—前195年)的浈阳县(今英德市英中、英东地区和翁源县,以及新丰县、佛冈县部分地方)县治所在地,后历为州、府、路、市的治所。

清康熙四十四年(1705年)设捕属城厢都附城图、廊岩图、麻寨图、洋高图。

清光绪十六年(1836年)设附城乡、麻寨乡、廊岩乡、洋高乡。

民国二十一年(1932年)设县城镇、附城乡、岩前、麻廊乡、洋高乡。

民国二十五年(1936年)设县城镇、附城乡、麻廊乡、洋高乡。

民国三十年(1941年)设英城乡、麻廊乡、洋高乡。

民国三十四年(1945年)设城厢乡。

1949年10月9日县城解放后,全县设英东、英西、英中3个区,乡仍沿用旧制,城厢乡属英中区管辖。

1950年6月设城关镇。

1951年9月与今大站镇同属第十五区。

1956年8月设县城镇、附城区。

1957年11月设城关镇、附城乡。

1958年4月设英城镇、附城乡。

1958年9月全县设6个人民公社,与大站、附城等地同属英城人民公社。

1959年冬分设城东人民公社。

1960年城东人民公社复入英城人民公社。

1960年分设大站人民公社。

1961年分设附城人民公社。

1980年英城人民公社改称英城镇。

1983年撤销人民公社设区建制,今英城街道之地设英城镇、附城区。

1986年附城区划入英城镇。

2003年8月,原碧落洞宝晶宫文化旅游管理区併入英城镇。

2004年6月撤镇设街道。

行政区划

2012年,英城街道政府驻地富强路,辖城南社区、城中社区、城北社区、城西社区、南山社区、仙泉花园社区6个社区,长岭村、江湾村、白沙村、矮山坪村、岩前村、廊步村6个村。

地理环境

位置境域

英城街道位于英德市中部,地处北江中游西岸,东临北江与大站镇相邻,南与连江口镇接壤,西与石灰铺镇为邻,北与横石塘镇交界、与望埠镇隔北江相望。地理坐标区间:东经113°17'-113°28'、北纬24°03'-24°18'。东西长16.5公里,南北宽11公里,总面积164.5平方公里。

英城街道

地形地貌

英城街道地势西高东低。大部分为丘陵地貌,西及西南部以丘陵山地为主,北部、中部以台地、阶地为多,北江沿河地带分布有小平原。

气候

英城街道属亚热带季风气候,年均气温20.7℃,年均降水量1875毫米,年均日照1700小时,无霜期353天。

自然资源

2009年,英城街道矿产资源已探明的矿产品种有39种,其中以硫、铁、金、银、铜、锌、煤、花岗石、石灰石储量大。

人口民族

2012年,英城街道总人口16.3万人。2013年,全街道出生1617人,出生率12.31‰ ,其中政策内出生1424人,政策生育率88.06%,自然增长率7.09‰;人口性别比104.94。境内主要为汉族,少数民族以婚配与工作调入为主。

经济概况

综述

2006年,全街规模以上工业总产值为5.2亿元,比2005年增长77.1%;固定资产投资为7.11亿元(英德统计标準),比2005年增长62.7%;工商税收达3927万元,比2005年增长51.9%。

2011年,全街实现工业生产总值154.5亿元,比2010年增长35%;固定资产投资44.2亿元,比2010年增长18.1%;农业总产值1.89亿元,比2010年增长15%;农民人均纯收入6966元,比2010年增长12%。

2013年,全街规模以上工业总产值53.98亿元,农林牧渔及服务业总产值2.42亿元,完成固定资产投资52亿元。税收收入3.29亿元,比2012年增长25.9%;农民人均纯收入9144元,比2012年增长12.4%。

第一产业

2010年,全街已形成3000多亩鸡心黄皮种植基地、4000多亩鱼塘水产养殖基地、1万多亩笋竹种植基地、650多亩沙塘桔种植基地、2300多亩冬瓜种植基地等多个农业种植基地;同时,全面实行封山育林,建立木材、竹类基地。

2013年,全街道粮食总面积1.84万亩,总产量5331吨,其中,水稻面积1.51万亩,总产量4627吨;玉米1425亩,总产量372吨;花生3791亩,总产量647吨。经济作物总面积1.47万亩,总产量2.13万吨。生猪出栏9861头,“三鸟”(鸡、鸭、鹅)饲养量68.55万只,水产养殖面积5512亩,产量2072吨。

第二产业

英城街道民国以前,工业只有城镇(当时的英城镇)居民一些手工业。建国初,城镇有缝纫、粮油加工、五金加工等,农村有泥水木匠等个体行业。60年代,先后兴办了机缝站、航运站、搬运队、木器社、五金厂、农械厂等。二十世纪80年代,兴办了炼铁厂、生粉厂等工业项目。90年代以来,先后兴办了水泥厂、化工厂、奶牛场等较大型的工业项目,个体工业迅速发展,服装鞋业、木材加工、家私、汽车修配等不断涌现;个体企业主要有运输、饮食、建筑、酿酒、建材、竹木加工、粮食加工、服装加工、家电维修、机械维修等。截至2010年,英城街道有个体企业600多个。2011年,全街实现工业生产总值154.5亿元,比2010年增长35%;2013年,全街实现规模以上工业总产值53.98亿元。 英城街道经济

英城街道经济

英城街道经济

英城街道经济第三产业

招商引资

2013年,全街新签约项目6个,契约签约金额22.26亿元,新签项目当年实际投入资金1.97亿元。英德市游客服务中心项目,契约签约投资总额3亿元。截至2013年年底,累计投入资金2390万元,招商引资项目(含旧项目)全年实际投入4.66亿元。

工商税收

2010年,全街完成工商税收1.75亿元,比2009年增长50.0%;2011年,英城街道工商税收收入2.46亿元,比2010年增长40.6%。2013年,全街完成工商税收收入3.29亿元,比2012年增长25.9%。

交通

民国以前,主要沿用残旧的古道,到省城广州全靠北江水路。英城东临北江,素为交通不便困扰,建国前后,人、货都靠船艇渡江。1958年在今航道段附近架设浮桥连线东岸咀。1969年7月开始兴建英德人民大桥,1971年1月20日建成通车。二十世纪九十年代以来,加快乡村公路建设,交通环境逐步改善。1994年以后修建好银英路、英佛路,新建北江二桥,观音山隧道,英城至大湾镇省道等。至2005年全部实现了村村通公路和硬底化。2006年-2012年,全街自然村铺设水泥路达60多公里。

至2015年,英城街道交通方面,西有建成的武广高铁和广乐高速公路,并在长岭村设有武广高铁英德西站和广乐高速公路英德收费站出入口,距市区不足10公里;东有京广铁路和英佛路连通京珠高速公路;南有银英路通往清远和广州。

社会事业

教育

2012年,全街有中国小校4所,其中中学1所,国小3所。2013年成功创建广东省教育强镇。

2013年,全街道教育投入资金400多万元,义务教育规範化学校覆盖率100%,高中阶段毛入学率98.3%。2013年6月通过广东省教育强镇(街)複评验收。2013年教师节,街道发放慰问金、奖教奖学金66万多元,表彰优秀教育工作者65人,奖励青年教师基本功比赛获奖者2人,奖励优秀论文获奖教师35人次,奖励一至八年级期末考试成绩前30名学生240人,奖励九年级中考考上国家示範性普通高中学生235人,表彰尊师重教先进个人4人。2013年中考,485人参加考试, 235人上国家示範性普通高中分数线。

文化

2013年,成立英城街道宣传工作领导小组,组建宣传文化志愿者服务队。全年在县级以上新闻媒体发表稿件20篇,订阅各种报刊1185份。英城街道开展文明礼仪宣传活动2场,举办创建文明城市知识竞赛1场,开展文明礼仪宣传活动12 次,教育民众5000多人次,发放各类宣传材料4000多份。英城街道协办大型广场文艺晚会4场、大型体育赛事2场、各种文化节3场。投入30多万元,完善11个村(社区)农家书屋。

医疗卫生

英城街道医疗设施有大型的医院三个(市人民医院、市中医院和英城信善医院)。其中英城信善医院属街道管理。2012年,全街基本实现人人“医保”,其中参加了居民“医保”56441人,农村“医保”31168人。

2013年,英城街道卫生院举办健康教育讲座15次,涉及辖区重点人群及重点健康问题,如孕妇产前保健、高血压、糖尿病、老年保健等知识;开展各种健康谘询11次,义诊2次,入社区体检宣传15次,发放健康资料2.44万份,受益1.2万人次;更换健康教育宣传栏12次;新建城乡居民规範化健康档案7397份,累计建立城乡居民规範化健康档案7.43万人,建档率66%。

劳动就业

2010年,英城街道城乡劳动力职业技能培训工作,全年共组织农村劳动力免费培训618人;累计转移输出农村劳动力2372人;促进失业人员实现再就业1008人;完成城镇新增岗位3624个,“4050”人员155人;“零就业家庭”34人,公益性岗位85个。劳动保障工作方面,全年共受理劳资纠纷、拖欠工资的案件共25宗,调解成功率达95%,涉及人数104人,成功追回拖欠工资金额28.96万元。2010年,市下达劳动年审任务400户,完成410户,占任务的102%;市下达签订劳动契约3600人,完成3600人,100%完成任务。

2013年,全街道城镇登记失业率控制在1.9%以下。全年新增转移农村劳动力899人,技能培训669人;城镇新增就业岗位3533个,城镇失业人员再就业934人,就业困难人员实现就业319人;街道全年调处欠薪案件110宗,涉及人数467人、涉及金额629.24万元,案件处理成功率95%。

社会保障

2013年,全街道城乡居民医疗保险参保人数89912人,任务完成率109.7%。全街道城乡居民养老保险参保人数18871人,为6445名60周岁以上老人办理领取城乡居民养老保险待遇,每人每月发放养老金65元。

2013年,全街道城乡低保户1554户、农村五保户122人购买城乡居民医疗保险,并定期发放生活补贴。集中或分散供养农村五保户122人、城镇“三无”(无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人)人员97人;为全街道1568名残疾人免费办理医疗保险,全年发放重度护理补贴和残疾人津贴10.05万元。支付55名优抚对象的困难、医疗、建房、电话等各项补助15.59万元,发放优抚对象节日慰问金4.58万元。为街道7名百岁老人发放每月300元长寿奖励金。为1683名80周岁以上老人办理领取每月30元高龄补贴。全年发放临时生活困难救济金、慰问金、人道主义救助金133.5万多元;发放“5·16”、“8·16”洪灾救灾救济款22.73万元(含英德市财政救灾款5万元)。

基础建设

2013年,投资1143.9万元,整治白沙村、江湾村、岩前村、南山社区农田主灌溉渠4宗;投资210万元,修建乡村公路8.75公里;投资80万元,维修城西社区雉鸡塘水库大坝。

风景名胜

南山风景区 位于市区南郊北江西岸。山上一年四季林木翠绿,野花竞放,林深洞幽,汉代就设有供人游赏的亭台建筑,到唐宋时亭台寺阁50多座。南山上的摩崖石刻为广东省第一批文物保护单位,广东三大石刻之一,省内摩崖石刻最丰富的地方,现存107方。 |  |

宝晶宫生态旅游度假区 广东省首批省级风景名胜区、国家AAAA级旅游景区。位于市区西南7.2公里的燕子岩山脉,景区核心面积3.8平方公里,由宝晶宫溶洞、碧落洞摩崖石刻、碧落湖、狮子山、英石园、奇石书画馆、摩崖石刻诗廊、水上高尔夫八大景区组成。宝晶宫溶洞为广东省规模最大、溶洞系统最複杂、最有科研价值的喀斯特洞穴之一,广东最美、国内一流的溶洞,也是重要的自然遗产。拥有全国最大的倒影溶洞;首届2006广东最受欢迎自驾游十佳景区;中山大学地质地貌与旅游综合实习基地;清远八景之一;英德旅游首选。素有“岭南第一洞天”美誉。 |  |

通天岩 位于市区西南3公里,洞内面积6600多平方米,由四个大厅组成,其中一厅有双洞通天。洞内有保存完好、字迹清晰的摩崖石刻。2000年12月,通天岩摩崖石刻被列为县级文物保护单位。 |  |

茶趣园 位于市区西2公里的马口。一个以高香型茶树育苗基地为基础、以茶文化为主题、以弘扬中国茶文化为宗旨的生态旅游观光茶园。 |  |

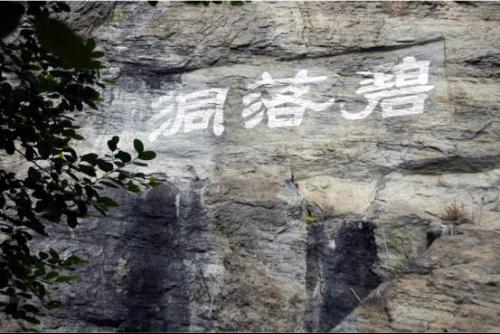

碧落洞摩崖石刻——位于距宝晶宫溶洞1.2公里的碧落洞。碧落洞蕴含着深厚的道教文化。现存摩崖石刻99方,从唐代长庆二年(822年)第一方起,至民国36年(1947年)最后一方止,历经6个朝代,时间跨度1125年。1989年被列为广东省第三批文物保护单位。 |  碧落洞摩崖石刻 碧落洞摩崖石刻 |

观音岩摩崖石刻——位于市区北约7公里。现存摩崖石刻71方,最早的为宋代马伦的《摸鱼儿》,大部分是清代作品。2002年被列为广东省第四批文物保护单位。 |  观音岩摩崖石刻 观音岩摩崖石刻 |

金龙巖摩崖石刻——金龙巖又名金鸡岩,位于市区西约3公里的金龙山上,原建有金龙巖寺。金龙巖内有摩崖石刻7方,其中宋代1方、明代2方、清代1方,字迹不清的3方。2000年12月被列为县级文物保护单位。 |  金龙巖摩崖石刻 金龙巖摩崖石刻 |

南山摩崖石刻——位于市区南郊南山。广东三大石刻之一,省内摩崖石刻最丰富的地方,现存摩崖石刻107方,从唐代元和六年(811年)第一方起,至民国14年(1925年)最后一方止,历经6个朝代,时间跨度1114年。1978年被列为广东省第一批文物保护单位。 |  南山摩崖石刻 南山摩崖石刻 |

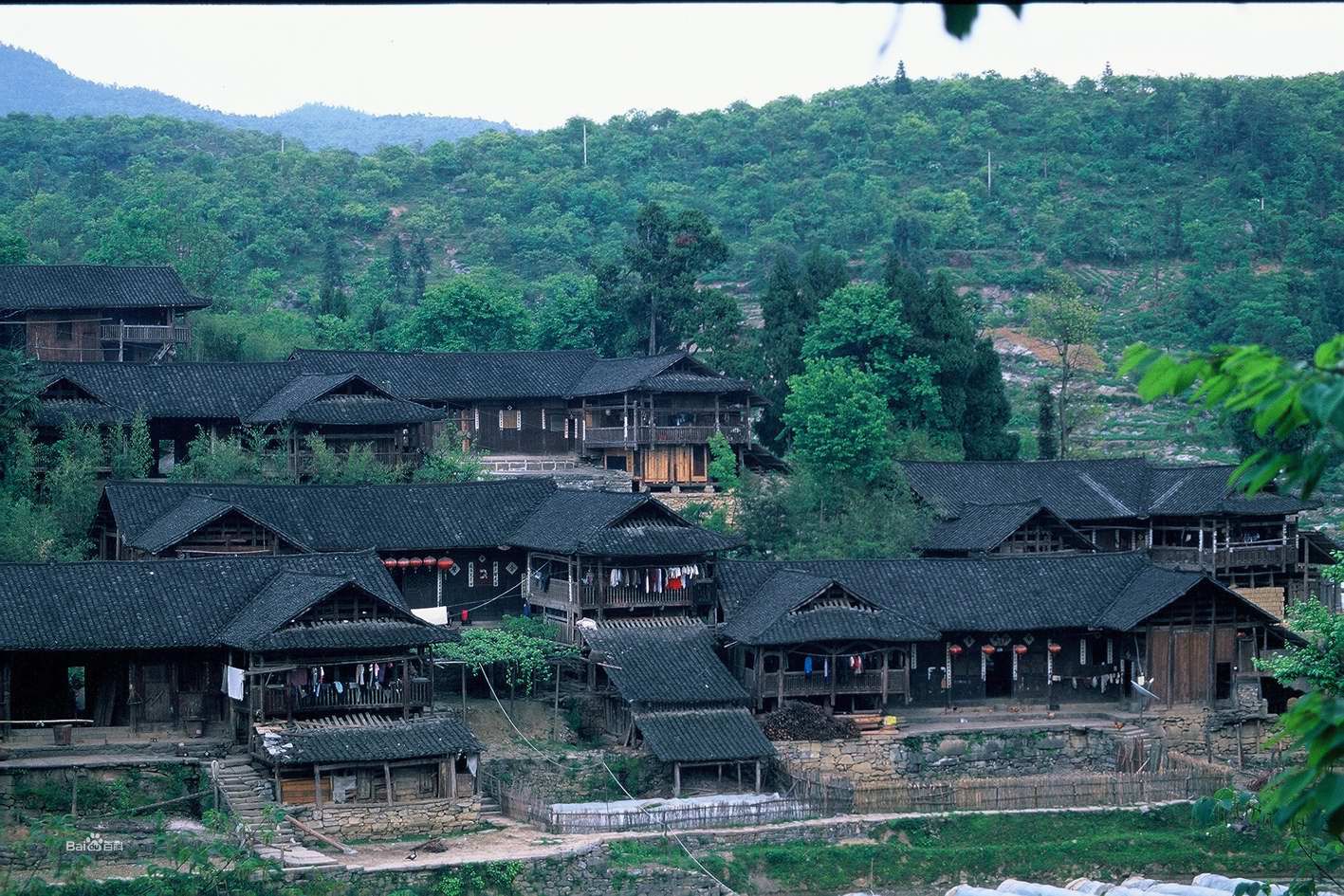

老地湾清代建筑——位于市区南6公里。老地湾有三座祠堂,基本呈水平分布,朝选林公祠居中,左为黄氏私塾,右是赵氏宗祠,再右为林氏家族住宅。三座祠堂以建于清代的朝选林公祠造工最为精细,为三进二天池建筑,坐北向南偏东,宽12.8米、深32.2米,布局匀称,造工精巧,气势宏伟,保存完好。林氏家族住宅为围楼式建筑,现有房舍20多间,鼓楼门、牌坊各1个。1995年12月被列为县级文物保护单位。 |  老地湾清代建筑 老地湾清代建筑 |

廊步孔子庙——英城街廊步村的孔子庙位于廊步庙岭,始建于大梁中页,距今有一千五百余年历史。起初建于麻寨乡鹤仔岭,名为廽龙寺。明朝万曆年间,县令苏大用下令重建,命名为“至高无尚——孔庙”,大清乾隆二十九年重修,沿用该名,人民简称其为“高孔庙”。光绪二十五年再次重修,后改名为“廽龙祠”。国民期间改立为廊步国小,文革期间拆庙建校,2003年再次重建,按大明及乾隆期间的名称命名为“孔子庙”。 |  廊步孔子庙 廊步孔子庙 |

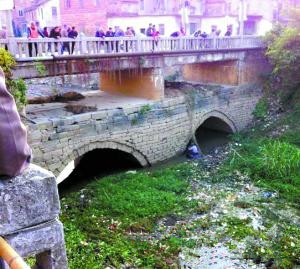

古桥——何公桥:在英城街何公坑上横跨东西,建于北宋元符三年(1100年),是英德目前保存最好的一座最古老的石拱桥,桥为双拱式,全长30.48米,宽6米,高约5.5米,每拱跨度为8.2米。均由石灰岩石条砌筑而成,桥面有2行共8对长40厘米、宽5厘米、厚1.2厘米的铁片镶入石缝内,每片均有2个小孔,是用于绑扎铁链,方便行人而作的。桥南面阴刻楷体“何公桥”三个大字,至今可见。何公桥是郡守何智茂为方便行人而建。洪武二十七年(1394年)崩。永乐八年(1410年)知县熊友信重修,改名‘通远桥’。嘉靖七年(1528年)署县事提举陈瑞修;十三年颓废,知县何世纶修,复名‘何公桥’。清朝道光二年(1822年)桥中崩二丈许,登云坊朱、吴、成三姓修。”光绪十八年(1892年)成章浚募置桥面石柱并护以铁栏。何公桥经多次修建,但桥面水位很低,常为水浸断路阻隔行人。解放初期,县人民政府拨款在原桥面上增建一层新桥面,使何公桥分上下2层,上层为交通道,既可行人,亦可行车,成了一条重要的桥樑。 |  何公桥 何公桥 |

地方特产

竹笋——英城地处昼夜温差大、空气湿度大、日照不强、温暖湿润的南亚热带丘陵山地气候环境,非常适合竹笋的生长。在英城的长岭、廊步、城西、白沙、江湾、矮山坪一带形成了1万多亩笋竹种植基地,年产量约1.38万吨。该地出产的竹笋粗大肉厚,肉质脆嫩而具有味甘甜、香浓的笋香味。

鸡心黄皮——英城街道一乡一品”鸡心黄皮种植项目面积已达3000多亩。在白沙、江湾一带形成了连片1200多亩肉厚皮薄、酸甜可口的优质黄皮种植基地。英城街被评为“清远市实施省‘一乡一品’议案先进单位”。

沙糖桔——英城出产的沙糖桔色泽诱人、甘甜如蜜,在英城的长岭、城西形成了650多亩沙糖桔种植基地,年产量约1140吨,生产的沙糖桔远销中国10多个省市及港澳地区。

历史文化

白沙龙舟队

英城街白沙村划龙舟的传统历史悠久,白沙龙舟队自70年代末正式组队以来,在英德市及清远市龙舟比赛史上均取得了辉煌的成绩。2000、2004年参加英德市龙舟大赛夺得了第一名,2001年参加英德市浈阳湖“松益杯”传统龙舟大赛获得第一名,同年参加清远市第三届“假日豪苑杯”传统龙舟赛获得了第一名。2007年参加清远市“金信蓝湾豪庭杯”龙舟锦标赛取得总成绩第三名。

附城话

附城话也叫做“平声”,英城本地人多使用附城话,使用人口大约3万多。附城话的特点是客家话的用词习惯,广州话的口形发音,追溯起来可能是广州话与客家话的结合,对于了解粤语的历史有很高的参考价值。由于县城近代迁入强势的广州话,加上全境占人口优势的客家话的冲击,附城话出现萎缩的迹象,应当作濒危方言来保存。

岩前舞狮

狮子为百兽之尊,形象雄伟俊武,给人以威严、勇猛之感。古人将它当作勇敢和力量的象徵,认为它能驱邪镇妖、保佑人畜平安。所以人们逐渐形成了在元宵节时及其他重大活动里舞狮子的习俗,以祈望生活吉祥如意,事事平安。岩前舞狮属南狮流派,主要以鸡公狮为主。

迎春花市

英城迎春花市,是英德人民的一场嘉年华。一年一度的迎春花市繁花似锦、人海如潮,热闹非凡。英城迎春花市源起于清朝末期,受到当时广州花市与罗浮山的药市、东莞的香市、廉州的珠市,被称为“广东四市”的影响而逐步发展起来。

着名人物

刘裕光,(1903—1931),出生于今英德市区旧城区下街,英德农民革命运动创始人之一。1925年参加中国共产党。1926年秋从梅县回到家乡开展农民运动。1928年1月任英德县委委员。1929年12月任英德县委书记。1930年秋任中共北江特委委员、组织部长。1927—1931年,先后组织和发动英德县城暴动、潭洞暴动、鸡麻湖暴动、鱼湾暴动。1931年8月鱼湾暴动后分散隐蔽活动时牺牲,年仅28岁。

李伯芳,生卒年不详,字廷实,号肖松。明嘉靖四十三年(1564年)中举人。明隆庆二年(1568年)进士。历任两京刑部郎中、兴化府知府。办事明慎,爱惜子民。退休回乡后,闭门着书。明万曆十七年(1589年)编修英德县誌,当时仅有少数粗略资料,经他广泛收集,补缺拾遗,终于成书。

朱观泰,生卒年不详,号静山。清道光二十一年(1841年)拔贡(明清两代科举制度中贡入国子监的生员之一)。对《易经》研究造诣甚深,教授学生20多年,成才者甚众。平生慷慨好施,周济抚恤乡亲。县城迁建文庙、改建城南门、修建文昌书院后楼都是由他规划。道光二十三年(1843年)修县誌,任分纂兼管经费。晚年,不问世事,潜心批点经籍。

杨模,生卒年不详,号曙洲,麻寨乡(今英城街道)人。清鹹丰十一年(1861年)拔贡,同治元年(1862年)中举人。主持会英书院讲席前后10年。后弃教从政,历任四川纳溪、昭化、荣县、庆符等县知县。四川人感其德泽,把他看作是清白吏的子孙。生平好善,曾捐资收殓无嗣者骸骨,修建义冢。着有《文泽堂诗集》。