南京城墙(The Nanjing Circumvallation),即南京地区于历朝历代营造的城池城垣,有狭义广义之分。但一般均指现今保存完好的明城墙。

狭义範围:特指明朝京师应天府(即南京)营造的南京明城墙,是世界上现存最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣,已列为全国重点文物保护单位和中国世界文化遗产预备名单,也是中国“明清城墙”项目的牵头遗产点。

广义範围:指南京地区历朝历代建造的城墙,其中包括春秋三城(棠邑、濑渚、冶城)、战国两城(越城、金陵邑)、秦汉秣陵城、孙吴建邺城、六朝建康城、南唐江宁府、南宋建康府城、元朝集庆路城和明南京城(含京师城墙、浦口明城墙、六合明城墙、江浦明城墙等)等。

基本介绍

- 中文名:南京城墙

- 外文名:The Nanjing Circumvallation

- 地理位置:南京

- 营造年代:春秋时期-明朝时期

- 开放时间:全天

- 门票价格:免费

- 保护级别:全国重点文物保护单位

历史沿革

公元前495年(周敬王二十五年)吴王夫差在冶城山建冶城始,公元前472年,越王勾践命谋士范蠡在今中华门长乾里一带筑“越城”,周二里八十步(约942米)。

公元前333年,楚威王灭越,尽占吴故地,在今清凉山筑城,称金陵邑。211年,孙权在诸葛亮、刘备、张紘三人先后劝说下,将政治中心由京口(镇江)迁至秣陵(南京),第二年改秣陵为建业,在金陵邑故址建石头城。东晋义熙年间(405—418)石头城改为砖砌。周七里一十步,约今6里。明洪武二年,石头城作为应天府城的一部分重加修建。

台城为东晋、南朝的宫城,在都城之内,相传梁武帝即饿死于此。位于鸡鸣寺后紧靠解放门处,长250余米,与明城墙相接,是南京明城墙中的一段“盲肠”。朱元璋原本準备从鸡笼山脚下的鸡鸣寺直接经过鼓楼岗与石头城相连,后为实战需要改变计画,利用玄武湖天然屏障,沿其向北筑城,一直扩大到临近江边的狮子山,把鼓楼岗以南的大片土地都围了进来。因“盲肠”与六朝宫城毗邻,长期以来人们以讹传讹,称之为“台城”。

金陵城建于五代十国的杨吴时期。914年,昇州刺史徐知诰派部下陈彦谦重修金陵城,周二十五里,至920年修成,三年后再次拓宽,917年以此为都城建南唐。使其“南倚雨花台,后枕鸡笼山,东望钟山,西带石头城”,城周四十里。

元至正十三年(1353年)朱元璋攻取定远后採纳冯国用:金陵“龙蟠虎踞”适宜建都的建议。三年后攻下集庆,改名应天府。1357年朱升提出“高筑墙,广积粮,缓称王”建议,明城墙的建造正式拉开序幕。如今的南京城即明初的都城所在,是中国历史上唯—建造在江南的统一全国的都城城墙。明南京城东连石头,南贯秦淮,北带玄武湖,城周33.676公里,包括历代都城于其中,为世界第一大城垣。

1366年8月,改筑应天府城,并在钟山之南建造新宫,此为第一期工程,至1367年9月完工;

第二期工程自1369年至1373年,以筑新城为主,向北拓宽旧城直至江边;

第三期工程继续进行至1386年12月“新筑后湖城”止,建造聚宝、三山、通济各主要城门以及后湖城和主要街道。

朱元璋建造南京城墙的功绩也许可以从南京地区的顺口溜“神策金川钟阜门,仪凤定淮清石城,三山聚宝连通济,洪武朝阳定太平”中寻找出“内十三”的影蹤。朱元璋花了二十多年时间,调动一部、三卫、五省、二十八府,一百五十二州县共二十余万工匠修筑城墙,同时在五省烧制城砖,建成面积43平方公里,京城城墙全长33.676公里,囊括了六朝时的建康城和南唐时的金陵城,高14-21米,上宽4-9米,下宽14.5米左右,垛口13616个,窝铺200座。

传说朱元璋在建好都城后,带着他股肱大臣和皇子登紫金山观察城的形势,在一片讚扬声中,皇四子朱棣提出“紫金山上架大炮,炮炮对準紫禁城”的潜在担忧。同时,城南的雨花台和北面的幕府山留在城外,对都城防守极为不利。于是便有了接下来的朱元璋下令建造“外十八”的故事,外郭号称180里,各段用砖砌的部分加起来约40里,外部土城高度约在8-10米,上宽6-8米。

16世纪中叶先后3次抵达南京的义大利人、传教士利玛窦也称:“这座城市超过世上所有其他的城市”。

清代作家吴敬梓,曾在南京秦淮河畔生活多年,他在《儒林外史》中写道:“这南京乃是太祖皇帝建都的所在,里城门十三,外城门十八,穿城四十里,沿城一转足有一百二十多里”,清楚地记述了南京城墙的来历和规模。

为便利交通,自清代起,在定淮门与清凉门之间开闢草场门;神策门与太平门之间开丰润门(今玄武门);1921年开海陵门(今挹江门);1929年开武定门,改朝阳门为中山门,改石城门为汉西门;1931年开汉中门、中央门,改聚宝门为中华门;1934年开新民门;1936年开雨花门,1952年开解放门;1991年在三山门(水西门)以南开集庆门。

1995~1996年,解放门至玄武门段城墙修缮工程。 1996~1997年,石城门复城城墙修缮工程。 1997~1998年,后标营段城墙排险加固工程。 1998年,太平门段城墙加固工程。 1998~1999年,九华山西段城墙抢险加固工程。 2000~2001年,集庆门段城墙修缮工程。 2002~2003年,石头城段城墙修缮工程。 2003~2004年,东西乾长巷段、红山土段、神策门瓮城城墙修缮工程。

春秋三城

棠邑

【主词条:棠邑】

春秋战国时期,棠邑先属楚,后属吴,再属越,至公元前334年复归于楚。秦始皇二十六年(前221),始置棠邑县,属九江郡。

楚汉相争,棠邑县初属楚。汉王三年(前204)楚九江王英布以其地归汉。汉,高帝六年(前201)封陈婴棠邑侯,为棠邑侯国,武帝元狩六年(前117),改名,棠邑称堂邑。元鼎元年(前116),堂邑侯国除,复为堂邑县,属临淮郡。

濑渚

【主词条:濑渚】

濑渚位置在今南京市高淳区固城镇新建村,南临固城湖和胥河。迄今为南京地区保存较完好的和最古老的城址。后为楚灵王所克,吴乃移邑城于今溧阳市旧县南,改称陵平邑。因地在古濑水中的小洲上而得名。以城垣坚固,又称固城邑。周景王四年(前541),即吴王余祭七年,由吴国设定。

冶城

【主词条:冶城】

南京最早出现“城”这一字眼,是从吴王夫差筑冶城开始的。南京的冶城遗址,地处今天的莫愁路东、文津桥畔,现在的地名叫朝天宫。冶城虽是南京最早的土城,但只是一座大规模的冶炼作坊,并不是严格意义上的军事防守性质的城池。所以,冶城还不是南京“城”的雏形,而只是南京“城”的胚胎。

吴王夫差继承王位以后,为争霸天下,非常重视金属冶炼和兵器铸造,而当时南京西南铜井一带有丰富的铜矿、锡矿、铝矿,正是铸造青铜兵器不可缺少的好原料,南京由此才得以初露头角。为了充分利用南京丰富的天然资源,春秋末年,吴王夫差在今南京城西的一个小土山上筑起一座土城——冶城,在这里建起了较大规模的冶铸作坊,冶炼铜铁,铸造兵器。城起于上的小土山,也就世称冶山了。

相传在冶城山下也有一座与苏州虎丘同样的“吴王剑池”,更有传说认为“干将”和“莫邪”两剑是在南京的冶城铸就的。传说的真伪而今已难以详考了,但却为南京冶城增添了一层神秘美丽的色彩。

战国两城

越城

【主词条:越城】

公元前472年,越王勾践令范蠡筑城于今南京中华门外(古长乾里),这是在南京建造最早的一座城池,史称“越城”。因筑城工程是由范蠡主持的,故又叫“范蠡城”。越工勾践在长千里这里建城,是因为此地地理位置优越。这里地势较高,北临秦淮河,南倚雨花台.西控长江。因此,越工在这里筑越城,用它作为进攻楚国的根据地之一。越城很小,城周只有“二里八十步”,相当于现在的942米,占地面积只有6万多平方米。目前南京越城遗址还存在,即现在的伏龟楼。

金陵邑

【主词条:金陵邑】

楚威王熊商欲借长江天堑为屏障以图谋天下,遂于公元前 333年在峭立江边的“石头”(令四望山)建城,置金陵邑。唐代《建康实录》对此有明确记载:"因山立号,置金陵邑"。从这时开始,南京才有“金陵”之名,这是南京的第一个称谓。金陵邑故址,在今八字山与清凉山之间。

秦汉秣陵城

【主词条:秣陵】

秦代置秣陵县。秦始皇统一六国后,为显示自己至高无上的权威,曾经五次出巡,其中有两次路过今南京。公元前210年,秦始皇第五次出巡迴归,至金陵时,几个陪同的望气术士见金陵四周山势峻秀,地形险要,就对秦始皇说:金陵有天子气。秦始皇一听大为不悦,命人开凿方山,使淮水流贯金陵,把王气泄散,并将金陵改为秣陵。“秣”是草料的意思,意即这里不该称金陵,只能贬为牧马场。

秦朝实行郡县制,把全国分为36郡(后增至40郡)。秦朝所置秣陵、江乘、丹杨三县县治都在今南京地区,其管辖範围为宁镇山脉以南,横山以北,茅山以西的广大区域。起初均隶属鄣郡,后又一度改属会稽郡。今秣陵镇(一名秣陵关),就是秦汉时代南京地区的政治中心——秣陵县城。

孙吴建邺城

【主词条:建业】

建业,吴国都城,今南京市古称之一。东汉建安十七年 (212),孙权在此筑石头城,改称建业。石头城,跨水而立,周围数十里里,设有子、罗城二重城,商业繁华,盛况非常。吴之名臣张紘以为此地有天子气,劝其主定都于此。

南京号称“十朝古都”,而东吴则是历史在南京建都的第一个封建王朝。说到东吴(公元229年-公元280年),恐怕马上就有人想起那句“千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头”。似乎南京由此就开始成为文人骚客们弔古伤今的好地方。

还原历史的本来面目,当时的东吴实际上是中国最叱咤风云的一方豪强,势力範围遍及今天的长江中下游。东吴大帝孙权开创的一代霸业成为中国历史不可抹去的浓浓一笔,而南京则是他留下的最大遗产。

东汉末年,黄巾军起义,天下大乱。在当时徐州附近当副县长的孙坚召集了1000多人加入到这场混战之中,并逐步发展成一直有相当实力的军事力量。可惜,不久孙坚就在与刘表的交战中,被其部下黄祖射杀。虎父无犬子,其子孙策、孙权继承了父亲的遗志。孙策仅依靠原来父亲千余旧部,就在江东打出了一片天地,为后来的东吴政权奠定了基础。公元200年,孙策遇刺身亡。其弟,年仅18岁的孙权继位。

当时的东吴,政权还很不稳定。为了对抗来自北边曹操的威胁,公元210年,孙权正式把自己的权力中心迁到秣陵,并改名建业,由此揭开了南京历史的新篇章,东吴也成为第一个在南京建都的政权。

其实,早在公元208年,诸葛亮在赤壁之战前夕出使孙吴,经过当时的秣陵,就讚叹道:“钟山龙盘,石头虎踞,此乃帝王之宅也。”210年刘备去拜访孙权,经过秣陵时再次力劝孙权定都与此。

孙权定都南京后,为了巩固城防的需要,在秦淮河的入江口修建了石头城。南京“石头城”的别名由此而来。早期的建业城并没有城墙,仅有竹篱笆,后来夯土筑墙,而城门也还是用竹篱编成。

当时虽然物质材料比较匮乏,但是整个城市的规划还是井然有序的。它仿造了吴王阖闾的吴城,分宫城和都城两重,无外郭。宫城在都城的中间偏北,约占总面积的1/4。其核心为太初宫,南宫、苑城和西苑分别为宫殿、花园和卫队驻地。宫城的南门为宣阳门,(位置大概在今天的南京市城区的中心新街口)出宣阳门向南至朱雀门,大约是5里,这段路就是“苑路”,也就是皇帝的专用通道。两边有水沟排水,再两边就是一般人员通行的道路。在这条大道两旁是中央官署和部队营房。朱雀门外就是秦淮河,河两岸就是居民区和商业区了。整个都城“周二十里一十九步”,规划得井井有条。后来的六朝基本上都是延续了这样的城市布局。

六朝建康城

【主词条:建康城、台城】

吴的都城周20里余,南北长,东西略短,位置约在今南京城北部。宫城在城内偏北部分,西为孙权建的太初宫,东为孙皓建的昭明宫和苑城。

东晋和南朝的都城仍沿用吴旧城,增闢九座城门。齐时在土城外包砖。宫城是东晋鹹和年间在吴昭明宫、苑城的旧址新建的,称建康宫,又称台城。

据记载有宫墙三重,外周八里。南面正面是大司马门,直对都城正门宣阳门,两门之间是二里长的御道。御道两侧开有御沟,沟旁植槐、柳。大司马门前东西向横街,正对都城的东、西正门。苑囿主要分布于都城东北郊。宫城北有华林园,原是东吴的旧宫苑,宋时加以扩建。覆舟山有乐游苑,宋时就东晋药圃建成。玄武湖在都城北。东晋时筑长堤以防水患,并引湖水通入华林园、天渊池和宫内诸沟,再下注南城壕。

建康无外郭城,但其西南有石头城、西州城,北郊长江边筑白石垒,东北有钟山,东有东府城,东南两面又沿青溪和秦淮河立栅,设篱门,成为外围防线。都城南面正门即宣阳门,再往南五里为朱雀门,门外有跨秦淮河的浮桥朱雀航。宣阳门至朱雀门间五里御道两侧布置官署府寺。居住里巷也主要分布在御道两侧和秦淮河畔。秦淮河南岸的长乾里就是着名的居住里巷,北岸的乌衣巷则是东晋王、谢名门巨族累世居住之地。王公贵族的住宅多分布在城东青溪附近风景优美的地带。

六朝帝王都信仰佛教,建康城内外遍布佛寺,有五百余所。着名的有同泰寺(今鸡鸣寺前身)、瓦官寺、开善寺和城东北摄山的石窟寺等。

城中河道以秦淮河通长江,又从秦淮河引运渎直通宫城太仓,运输贡赋,北引玄武湖水南注青溪和运渎,以保证漕运和城壕用水。

建康城作为都城的三百多年中,不断发展,商业繁华,人才荟萃,文物鼎盛,成为南方政治、经济和文化的中心。

南唐江宁府

【主词条:江宁府】

隋唐统一中国,首都迁往北方,直到350年后唐朝灭亡,中国再次四分五裂,五代十国中南方的南唐在南京设定都城,改称“江宁府”。南唐是五代十国中最强大的国家。南唐的皇城往下移,规模比建康城大了很多。南唐江宁城开设4座城门,南门(聚宝门)即现在中华门,西门明朝改为石城门,北门(玄武门)位于现珠江路和北门桥交叉地。但我们现在玄武湖边上看到的“玄武门”并非南唐江宁府的玄武门,也不是明朝南京城的城门,而是后开城门。玄武是一种古代神兽,古代王宫或古城的城门北门通常称为“玄武门”(包括北京故宫的神武门过去也是称为玄武门)。

江宁城中央北部新建的皇宫(南唐宫)已不见蹤迹,现洪武南路和中华路即为当时从南唐宫通往南门的中轴线(御街)。

南宋建康城

【主词条:建康府】

1129年,宋高宗曾一度来过金陵,并改江宁府为“建康府”,表示要在这里领导抗金,恢复北宋的河山。

1135~1162年,建康城先后四次重修。建康城内的布局是:将南唐宫城改为行宫,宫门前的虹桥改名"天津桥"(今内桥)。行宫的东、北、西三面大多是军营,官署和学校主要在行宫的东南面,如今的"夫子庙"就是宋代开始建立的"建康府学"。商业区和居民区,则集中在行宫南面和西南面的秦淮河两岸。

南宋建康府城城垣因袭杨吴、南唐旧址,其周长、形制及範围等,殆与之同。其略云:城墙周长二十五里四十四步,约折合今14020米,城墙顶部有女墙和雉堞。其北界在今珠江路、广州路南侧一线,北壕即今北门桥下一线水道,东界在今龙蟠路西侧一线,东壕即今玄津桥下一线水道。南界及西界大致沿今明代城墙雨花门、中华门至水西门、汉中门内侧一线,汉中门以北则折向东北与北垣连线。今清凉山及石头城在城外里余,乌龙潭是当时一段城壕。

整个城垣为一南北略长、东西略短的不规则方形。其折拐处除西北角乌龙潭段外,城西南角、栅寨门段城墙以及大西门北一段城墙亦见折拐现象,城东南隅南侧城外倚墙还建有伏龟楼。城墙的宽和高,《景定建康志》、《至正金陵新志》均记上端宽二丈五尺(约折今7.75米),下端宽三丈五尺(约折今10.885米),高二丈五尺(约折今7.75米)。城墙之外、城壕之里筑有宽四丈一尺(约合今12.75米)的低矮羊马墙。

明朝南京城

京师城墙

【主词条:南京明城墙、南京故宫】

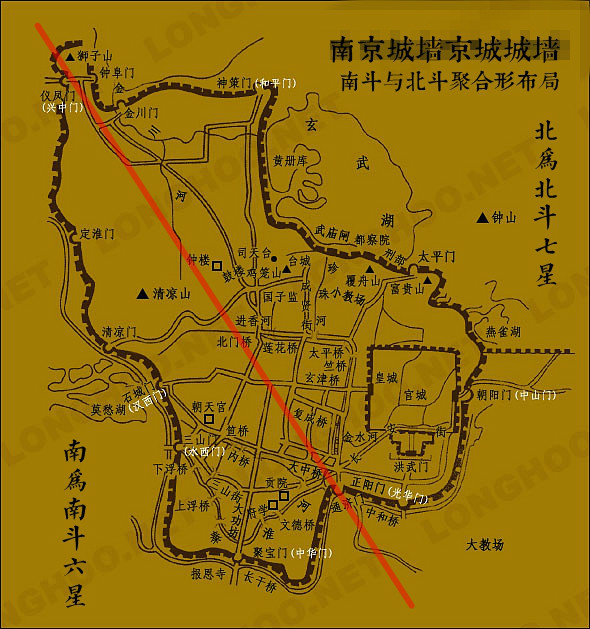

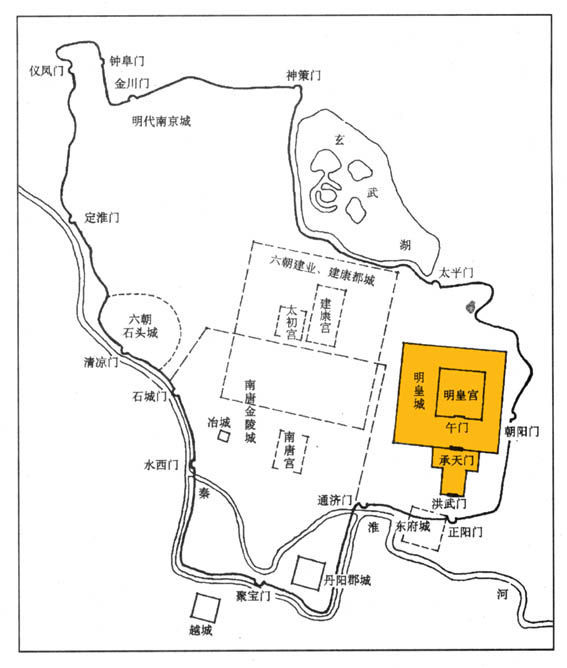

南北聚合布局的南京城墙

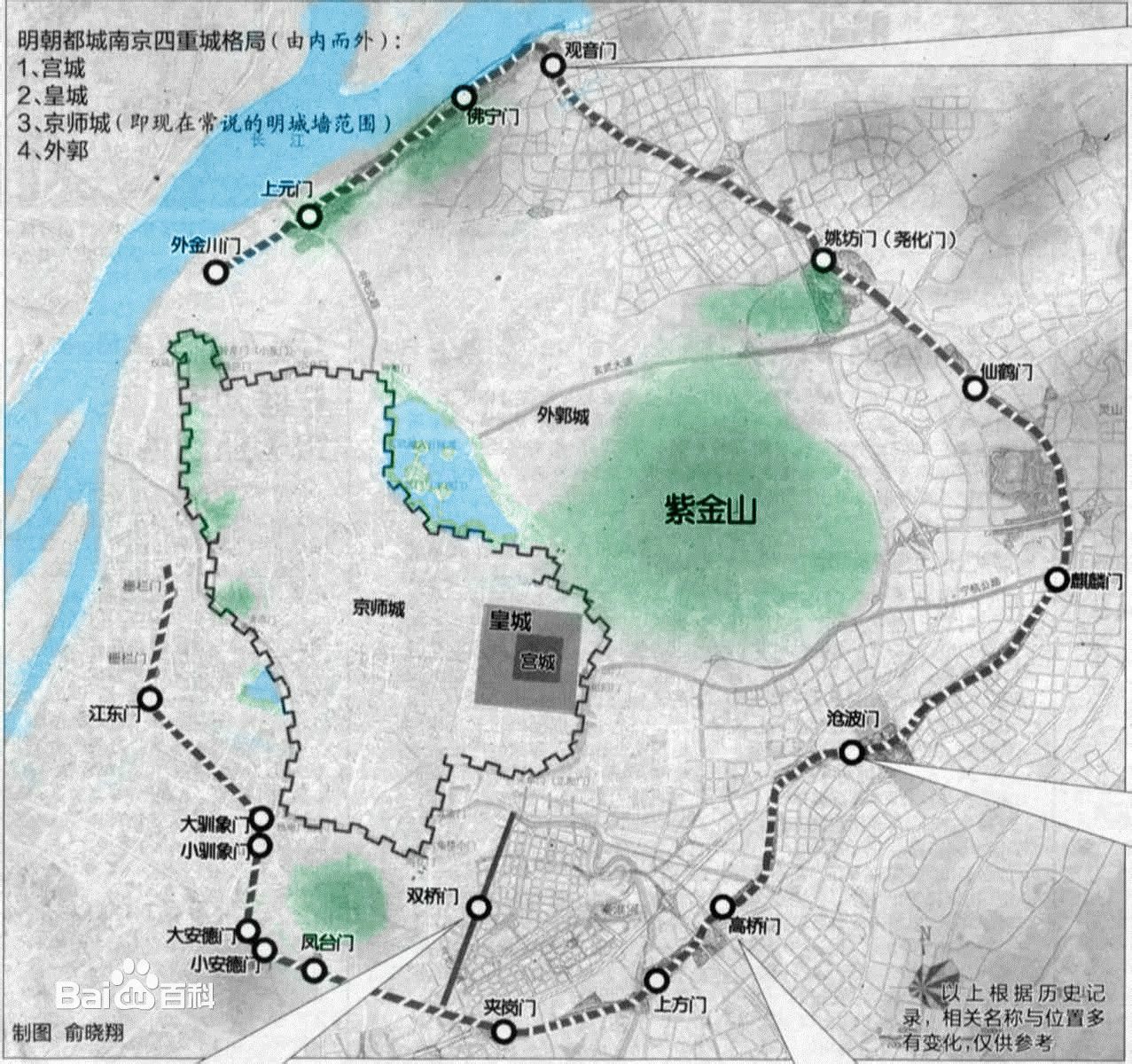

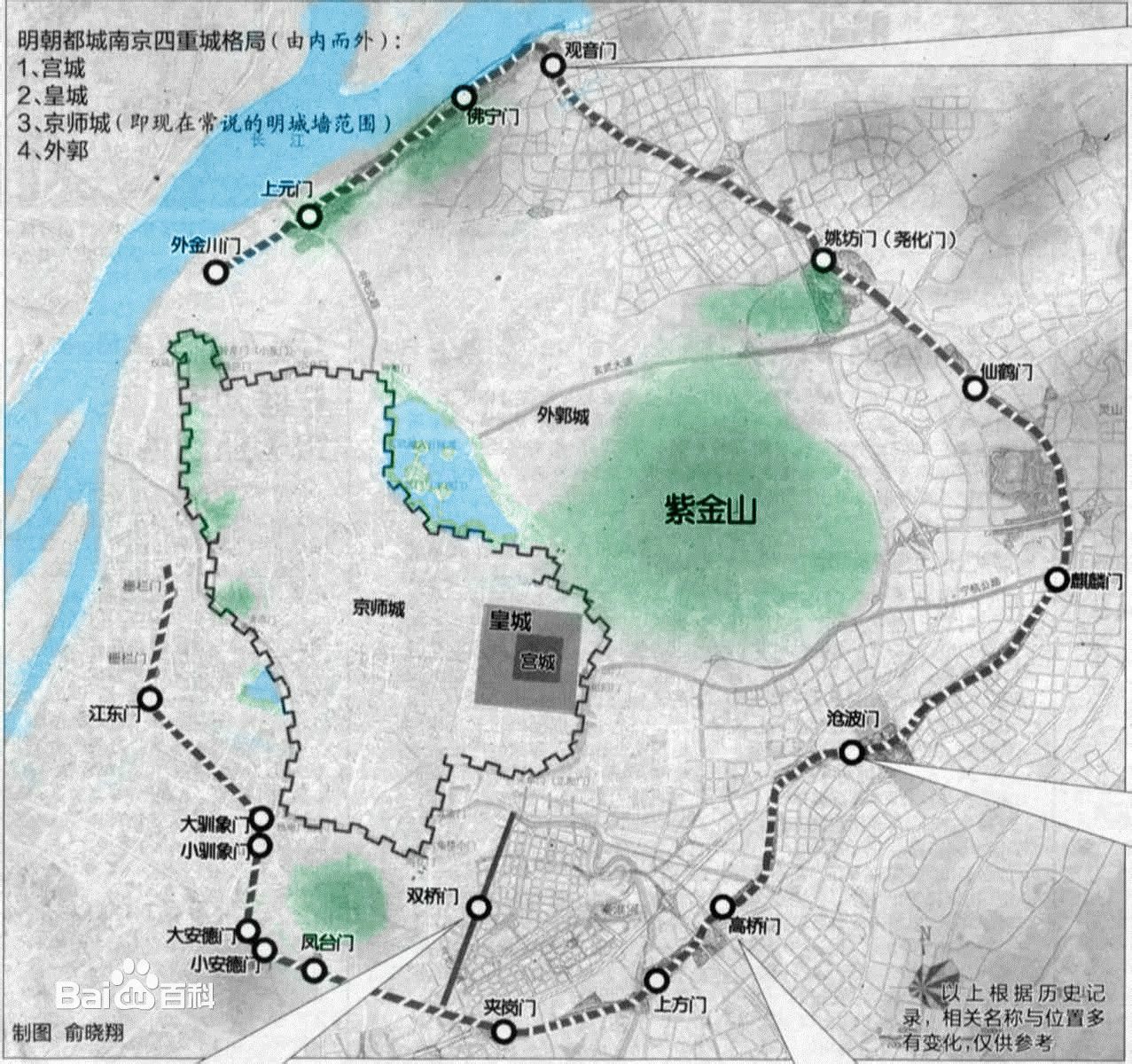

南北聚合布局的南京城墙南京明城墙,整体包括明朝时期修筑的宫城、皇城、京城和外郭四重城墙,现多指保存完好的京城城墙。南京明城墙始建于1366年(元至正廿六年),全部完工于1393年(明洪武廿六年),动用全国1部、3卫、5省、28府,152州县共28万民工,约3.5亿块城砖,历时达27年,终完成国都应天府四重城垣的格局。

南京明城墙的营造一改以往都城墙取方形或矩形的旧制,在六朝建康城的基础上,根据南京山脉、水系的走向筑城。得山川之利,空江湖之势,南以外秦淮河为天然护城河;东有钟山为依託;北有后湖为屏障;西纳山丘入城内;形成独具防御特色的立体军事要塞。其中京城城墙蜿蜒盘桓35.3公里,是中国现存规模最大的城墙,也是世界第一大城垣,併入选世界纪录协会世界第一大城墙,而京城之外的外郭城墙更是超过60公里。南京明代的四圈城墙,其营建思想既有创新又有继承,在中国都城建造史上显得标新领异,独具魅力。

南京明城墙高坚甲于海内,据岗垄之脊,依山傍水而建,是中国礼教制度与自然相结合的典範,也是古代都城建设的杰出代表。其作为中国古代军事防御设施、城垣建造技术集大成之作,无论历史价值、观赏价值、考古价值以及建筑设计、规模、功能等诸方面,国内外城墙都无法与之比拟,是继中国长城之后的又一宏构。

南京明城墙现完整保存25.1公里,是世界上最长、规模最大、保存原真性最好的城市城墙。1956年10月,分多段列入江苏省文物保护单位;1988年1月,全段被确认为全国重点文物保护单位。2012年11月,南京明城墙(京城城墙)作为“中国明清城墙”项目的牵头城市被列入中国世界文化遗产预备名单。

历史沿革

元至正十三年(1353年)朱元璋攻取定远后採纳大将冯国用:金陵“龙蟠虎踞”适宜建都的建议。三年后攻下集庆,改名应天府。 明代南京城

明代南京城

明代南京城

明代南京城元至正十七年(1357年)朱升提出“高筑墙,广积粮,缓称王”建议,南京明城墙的建造由此正式拉开序幕。南京明城墙是中国历史上唯—建造在江南的大一统王朝都城城墙。明南京城在六朝国都建康城的基础上修建并以此扩大,东连石头城,南贯秦淮,北带玄武湖,城周35.267公里,包括南京历代都城于其中,不仅是中国第一大城垣,也是世界第一大城垣。

元至正二十六年八月(1366年)8月,改筑应天府城,并在钟山(即紫金山)之南建造新宫,即南京故宫,此为第一期工程。

元至正二十七年、明太祖吴元年(1367年)9月,一期工程完工。

明洪武二年(1369年)第二期工程开工,以筑新城为主,向北拓宽旧城直至扬子江畔。

明洪武六年(1373年),二期工程完工,第三工程随即开工。

明洪武十九年(1386年)12月,三期工程完工,“新筑后湖城”止,建造聚宝、三山、通济各主要城门以及后湖城和主要街道。

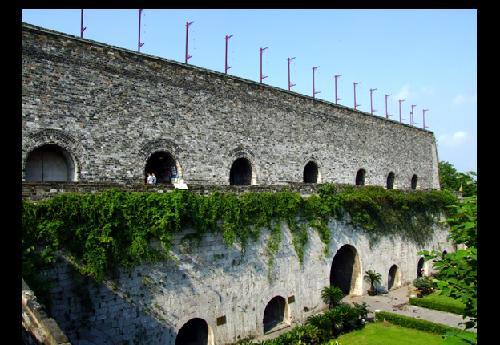

明太祖朱元璋耗费二十多年时间,调动全国一部、三卫、五省、二十八府,一百五十二州县共二十余万工匠修筑城墙,同时在五省烧制城砖,建成面积43平方公里,京城城墙全长35.267公里公里,囊括了六朝时的建康城和南唐时的金陵城,高14-26米,上宽最窄处2.6米,最宽处19.75米,下宽14.5米左右,垛口13616个,窝铺200座。 狮子山段城墙

狮子山段城墙

狮子山段城墙

狮子山段城墙明洪武二十三年(1390年),都城建造完工后,朱元璋与诸股肱大臣及皇子登临钟山,观察南京城的形胜,皇四子朱棣提出“紫金山上架大炮,炮炮对準紫禁城”的潜在担忧。同时,南京城南的雨花台和北面的幕府山留在城外,对都城防守极为不利。遂朱元璋下令建造外郭城墙,以弥补京城城墙之缺憾,外郭号称180里,各段用砖砌的部分加起来约40里,外部土城高度约在8-10米,上宽6-8米。

明洪武二十六年(1393年),南京明城墙四重城垣全部完工。

明建文四年(1402年),南京明城墙首次面临战争损坏危机,燕王朱棣南下进攻南京城。“燕兵至金川门,谷王朱穗与李景隆开门纳之,京师失守”。而这次开门降迎,使得明城墙躲过一次大灾。

明代时期,南京为“系祖宗根本之地,东南总会之所”,城墙都受到各级中央政府高度重视,仅《明实录》中关于城垣大规模维修的记载就达40余次。特别是在极具修城经验的丰城侯李贤担任南京守备期间,南京城墙的修缮进行得相当完备。

16世纪中叶先后3次抵达南京的义大利传教士利玛窦(Matteo Ricci)称:“这座城市超过世上所有其他的城市”。他在《利玛窦中国札记》中记载,当地人讲了一个故事:两个人从城的相反方向骑马相对而行,花了一整天时间才遇到一起,南京城墙规模之大可以想见。 仪凤门段城墙

仪凤门段城墙

仪凤门段城墙

仪凤门段城墙清代南京作为两江总督所在地和长江下游政治军事中心城市,明城墙的保护虽然更趋弱化。不过还处于冷兵器与热兵器结合使用的时代,南京城墙的维护还是有一定保证的。

清代作家吴敬梓,曾在南京秦淮河畔生活多年,他在《儒林外史》中写道:“这南京乃是太祖皇帝建都的所在,里城门十三,外城门十八,穿城四十里,沿城一转足有一百二十多里”,清楚地记述了南京城墙的来历和规模。

清光绪十八年(1892),南京朝阳门城门修复城楼,为仿淮安府城楼样式重建,尺寸比明朝时期的小,分上下两层,重檐歇山顶,均用城砖修葺。

清光绪三十四年(1908年),当局为交通运输需要,方便到达秦淮河码头。在城西清凉门和定淮门之间,开闢草场门,为单孔拱券结构,城门深约20米,宽约6米

清光绪三十四年(1908年),时任两江总督兼南洋通商大臣端方奉旨举办南洋劝业会,为方便中外来宾游览玄武湖,决定在靠近劝业会会场的城墙上开闢城门。工程尚未完工,端方调走,次年继任总督张人骏负责,因张人骏籍贯河北丰润,故命名为“丰润门”。 “天下第一瓮城”——中华门

“天下第一瓮城”——中华门

“天下第一瓮城”——中华门

“天下第一瓮城”——中华门清宣统三年(1911),回响武昌起义,徐绍桢帅江浙联军由朝阳门攻打南京,朝阳门瓮城遭到破坏。

民国二年(1913年),袁世凯派北洋军复夺南京城,以重炮攻击朝阳门等要地,次日,南京城破。

民国十年(1921年),为繁荣下关码头岸线,时任江苏省民政长韩国钧的支持下,在仪凤门西南的城墙上破墙动工,从城门内八字山取土垫筑城门口到江边码头的道路,填平小南河(今热河路),垫成基地2.7万平方米。新开单孔城门一座,从而缩短了从下关江边进城的路程。因韩国钧是泰州人(韩国钧是海安人,当时海安属于泰州),泰州古称“海陵”,这座南京的城门就被命名为“海陵门”。

民国十六年(1927年),国民政府定都南京后,提出“以新都建设需要,将标卖南京全城城垣城基”,打算全部拆毁南京城墙。遭到了文化界的强烈反对及谴责,徐悲鸿等人连续在报纸上发表文章进行批评,城墙终得倖免。

民国十七年(1928年)7月,国民政府为整治首都风气,下令改将南京城门易名。朝阳门为中山门(纪念孙中山先生功绩)、仪凤门为兴中门(喻振兴中华之意)、海陵门为挹江门(因城门临近扬子江)、神策门为和平门(喻世界和平之意)、丰润门为玄武门(因城门临近玄武湖)、聚宝门为中华门(喻中华之意)、正阳门为光华门(喻光复中华之意)。 鬼脸城(石头城)段城墙

鬼脸城(石头城)段城墙

鬼脸城(石头城)段城墙

鬼脸城(石头城)段城墙同年,国民政府改建单孔朝阳门为三孔中山门,内瓮城已拆,但外瓮城尚在。

民国十九年(1930年),张其昀在《首都之地理环境》中分析没有拆除城墙的原因是“盖用城砖拆城,工费太巨,得不偿失”,事情当然没有这幺简单。客观上促使1930年代至解放前南京明城墙得以保存的还是其与生俱来的军事防御价值因素。

民国二十年(1931年),国民政府在中央路笔直向北与明城墙的交点,神策门西侧五百米处,破墙开路以便利南京城北交通,并取名中央门。同年为适应南京市的道路现代化建设和改造的需要,在中华门东西两侧开闢中华东门和中华西门,同时满足向南向北车辆通行。

民国二十二年(1933年),为开闢汉中路,在城墙上新辟西式牌坊三券城门,将城门命名为汉中门,介于清凉门与汉西门之间。同年,在原在明城墙上的一处豁口,改造兴建为一处城门,命名为武定门。

民国二十三年(1934年),在南京城北开闢城门,位置在金川门西,现新民路西端的护城河西侧,新民门修建而成。同时,还採用填土的方法铺设了护城河中的一段路,为了保持河水流通,又修建了一座桥面长度约六米,跨度约四米的单孔水泥桥。同年,南京警备司令谷正伦提出《关于南京城防建议案》,将明城墙列入城防计画,南京明城墙得到保护。 小桃园段城墙

小桃园段城墙

小桃园段城墙

小桃园段城墙民国二十五年(1936年),在南京明城墙基础上开闢雨花门,用于将南京市内的京市铁路在养虎巷处与江南铁路连线,与京粤线贯通。抗战胜利后,小铁路逐渐荒废。

1948年9月,“南京城防城垣暨护城河工事整顿会议”做出9项修复城墙及相关工事的决议。不过,这一次的防御功能未能获得实现。

1954年,于北极阁山下的台城靠近“后湖城墙”的位置,方便内外交通,并为防空疏散的需要,开闢解放门,为单券城门,位于玄武门以南、太平门以西,鸡鸣寺东北、玄武湖南岸。

上世纪五六十年代前后,席捲全国的拆城运动波及南京,同其他古都城墙一样,修复和保护工作曾经走上曲折的历程。由于受历史的局限和“左”倾思潮的影响,南京城墙曾几度历经被完全拆除的危险,幸而时任江苏省文化局副局长的朱偰先生立即向南京市领导提出紧急建议,下令停止毁城,四处奔走联合各界人士共同呼吁。同时向中央文化部发电报,呼吁保护明城墙。在朱偰先生等人的再三努力下,部分市民也纷纷写信到市政府“提出批评和责难”,最终使南京城墙得以倖存。

1984年,南京成立中华门文物保管所和渡江胜利纪念馆,以保护固有文物,展现历史风貌。 解放门段城墙

解放门段城墙

解放门段城墙

解放门段城墙1988年,南京明城墙全段被国务院公布为全国重点文物保护单位,同年,南京市政府设立南京市城墙管理处,作为保护、维修、管理南京城墙的专业机构,由此明城墙全段保护开始得到重视。

1991年,南京市政府因城市建设和城内交通需要,通中华路,拓宽集庆路,经国家文物局批准,特邀南京东南大学建筑系潘谷西教授设计建设集庆门,城墙具有宋代“过梁式”城门风格,且该城门是南京城墙中首座偶数门,就是说门洞的数为偶数,开南京城墙之先河。

1992年,《南京明城墙保护规划》正式发布

1993年9月,南京市城墙管理处归属南京市文物局领导。

1995~1996年,解放门至玄武门段城墙修缮工程。

1996年4月,江苏省人大通过南京市为南京明城墙保护制定地方性法规《南京城墙保护管理办法》。

1997年,在国务院批准的《南京城市总体规划》中,更是明确提出要加强对明城墙的保护。

1996~1997年,石城门复城城墙修缮工程。

1997~1998年,后标营段城墙排险加固工程。 中山门段城墙

中山门段城墙

中山门段城墙

中山门段城墙1998年,太平门段城墙加固工程,同年5月24日,南京市明城垣史博物馆正式挂牌成立,与南京市城墙管理处共同承担南京城墙维修保护的任务,并各有侧重。

1998~1999年,九华山西段城墙抢险加固工程。

2000年3月21日,《南京明城墙申报世界文化遗产可行性报告》调研小组成立,标誌着申报世界文化遗产工作正式开始。

2000~2001年,集庆门段城墙修缮工程。

2001年,南京挖掘出西华门遗址,仅存三座门券的须弥座和砖石路面,这使得西安门被长期以来被误传为西华门的现象彻底被证实。

2002~2003年,石头城段城墙修缮工程。

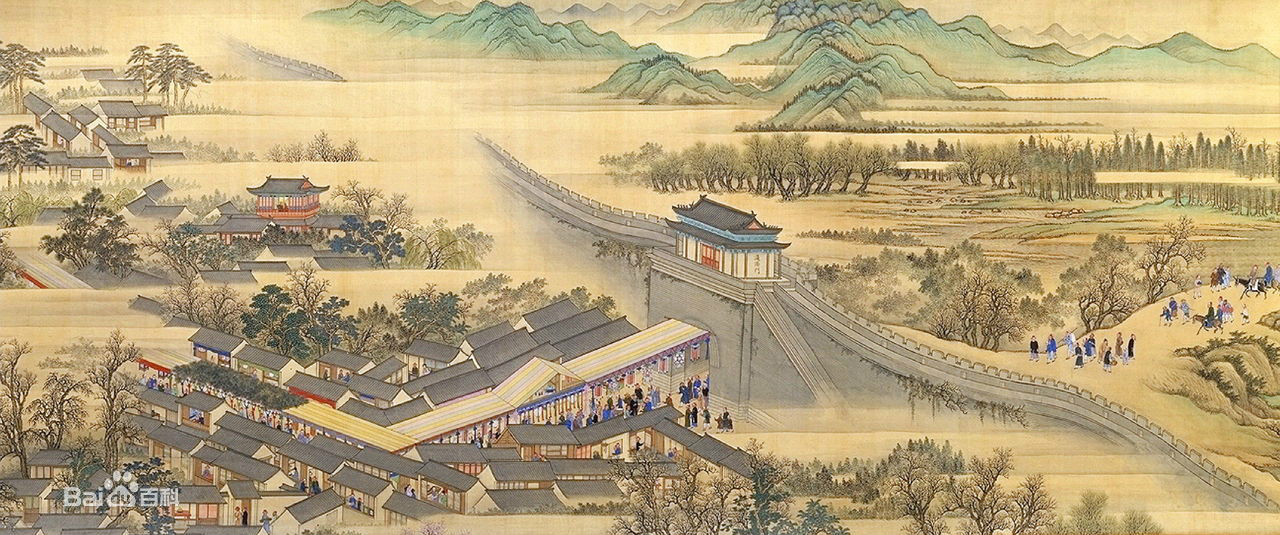

2003~2004年,东西乾长巷段、红山土段、神策门瓮城城墙修缮工程。 南京城平面图

南京城平面图

南京城平面图

南京城平面图2004年起,南京颁布《2005—2007年明城墙风光带保护与建设计画》。荣获建设部颁发的“最佳人居环境範例奖”。

2006年,南京城墙、陕西西安城墙、湖北荆州城墙、辽宁兴城城墙列入《中国世界遗产预备名单》。

2010年,《南京名城保护规划》出台,规划对明城墙一线建筑高度作了明确规定。

2015年1月,《南京城墙保护条例》出台,将除南京京城(内城)城墙及皇城、宫城城墙外,总长达60多公里的外郭城墙也纳入保护範围。

2015年8月,南京市规划局联合东南大学组织编制《南京城墙沿线城市设计》,已通过南京市政府批覆。按照规划,南京明城墙分为5段打造,成环状分布,对于没有墙体的缺失部分,将用绿植墙体补齐。部分城墙和城门今后也将有一定的改动。

2015年9月,南京模範西路的拓宽过程中发现定淮门城墙台基遗址,经国家文物局批准,市考古所正根据国家局要求开展考古工作。

宫城

【宫城与皇城详细内容参见南京故宫词条】

宫城,又称大内、内宫,俗称紫禁城、紫垣,是朱元璋起居、办理朝政、接受中外使臣朝见以及皇室成员居住之地,位于南京四重城垣最里边一重,偏于南京京城东隅有御河环绕。 南京午朝门遗址

南京午朝门遗址

南京午朝门遗址

南京午朝门遗址元至正二十六年(1366年)受朱元璋之命,由精通堪舆术的刘基占卜后填湖而建,因而地势南高北低。宫城坐北朝南,平面略呈长方形,宫墙主体南北长约0.95公里,东西宽约0.75公里,周长约3.4公里。

该地原为“燕雀湖”,地势低洼,经清淤、打桩、挑土填湖、铺垫巨石等项措施。宫城内建筑,分为前朝(三大殿)和内廷(六宫)两部分。

在宫城墙体上,初期开有城门4座,洪武“十年改作大内午门,添两观。中三门,东、西为左右掖门”,故共建有6座城门:南面的正门为午门,在午门左右两侧为左掖门和右掖门,西门为西华门,东门为东华门,北门为玄武门。玄武门,俗称“厚载门”(即今误称的“后宰门”)

宫城城墙

修建时间:元至正二十六年-明洪武元年(1366-1368年) 历时2年

城墙高宽:城高6-7米,城宽2-3米

城墙长度:3.31千米

开启城门:开有6座城门,午门、左掖门、右掖门、东华门、西华门、玄武门。

消失时间:清末-民国时期(午门、东华门地表建筑保存至今,西华门地表仅有须弥座保留)

宫城城门

| 宫城城门 | |

|---|---|

午门(午朝门) | 左掖门 |

右掖门 | 东华门 |

西华门 | 玄武门(厚载门或后宰门) |

皇城

【宫城与皇城详细内容参见南京故宫词条】

皇城,是护卫宫城最近的一道城垣,环绕宫城但并非等距而建。永乐年间拓皇城西垣,致使西华门至西安门的距离,要比东华门至东安门的距离长一倍左右,平面呈倒凸字形。皇城与宫城以及所囊括的建筑,合称为“皇宫”。 南京故宫卫星复原图

南京故宫卫星复原图

南京故宫卫星复原图

南京故宫卫星复原图皇宫在形制上,依照《礼记》设五门三殿的旧制,从外向内依次为“洪武门、承天门、瑞门、午门、奉天门”五门;在这五门之后,设“奉天殿、华盖殿、谨身殿”三大正殿。六宫则依照《周礼》旧制,正殿之后设定乾清宫和坤宁宫,相对两宫正门设有“日精门”和“月华门”,以喻帝、后之居犹如天地日月长存。

在皇城城垣上共开筑城门七座:皇城的正南门是洪武门,位于京城正阳门(即光华门)内北面。进洪武门后,为南北向的千步廊,两边建有连续的廊屋,由南而北,到承天门前的横街分别转向东西而成为曲尺形。千步廊后面两侧为“五部六府”中央官署的所在地。过了外五龙桥即是承天门(相当于北京天安门)。

洪武二十五年(1392年),改建大内金水桥,在宫城南面正中的午门至皇城南面正中的承天门之间,建端门以及端门和承天门楼各五间,端门两旁的御道东西两侧,建有南北向的宫墙,把东面的太庙、西面的社稷坛隔在外头,使得这条御道更加森严,成为通向宫城的惟一交通线,因而承天门虽是建在皇城的正南,实际上成为进入宫城的正南第一道门。承天门前南北走向的皇墙上,建有衔接长安街东、西相向的长安左门和长安右门;在皇城主城的东面为东安门,西面为西安门,北面为北安门。

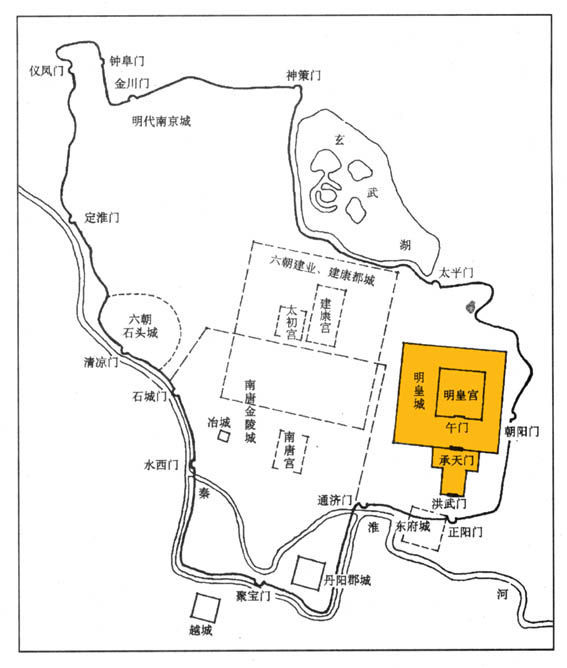

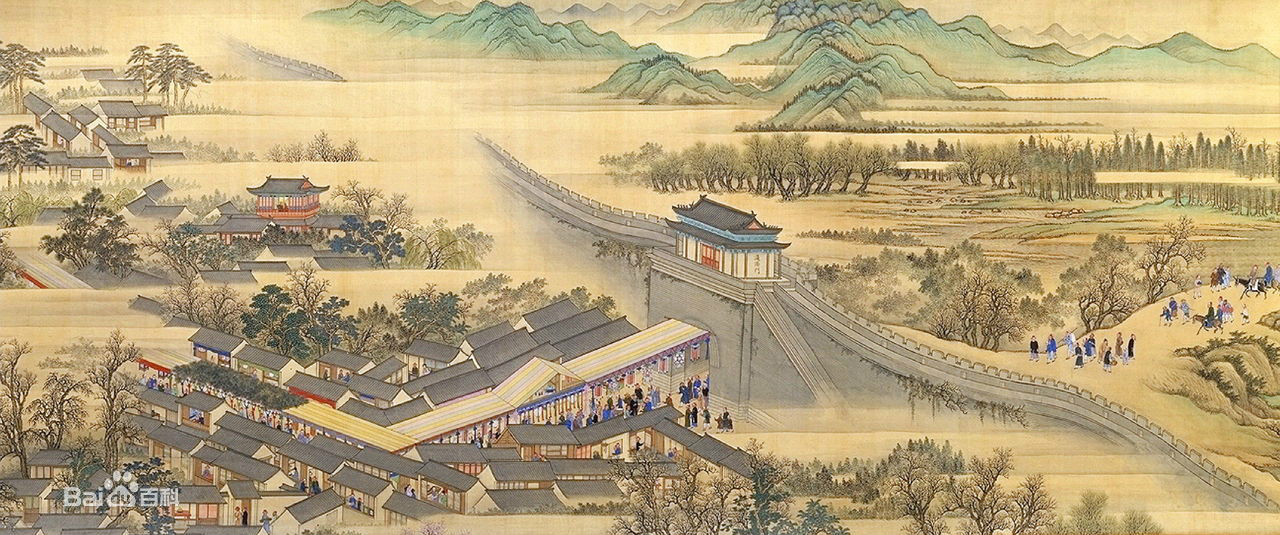

在皇城西南角的皇墙下,为宦官诸监所在地。其他各司、局、库、房、厂等为朝廷服务的机构,有的设定在宫城里,有的设在皇城内。 《康熙南巡图》中的通济门段城墙

《康熙南巡图》中的通济门段城墙

《康熙南巡图》中的通济门段城墙

《康熙南巡图》中的通济门段城墙皇宫内、外的河道上,除了建有内、外五龙桥,还在东长安门外附近建有“青龙桥”,在西长安门外附近建有“白虎桥”,即堪舆术中常用的所谓“左青龙,右白虎”之制。

皇城城墙

修建时间:明洪武二十五年-明洪武二十六年(1392-1393年)历时1年

城墙高宽: 城高6-7米,城宽2-3米

城墙长度:9.95千米(垛口13616个,窝铺200座)

开有城门:开有7座城门,洪武门、长安左门、长安右门、东安门、西安门、北安门、承天门。

消失时间:清末-民国时期(西安门等地标建筑保存至今)

皇城城门

| 皇城城门 | ||

|---|---|---|

洪武门 | 长安左门 | 长安右门 |

东安门 | 西安门 | 北安门 |

承天门 |

京城

京城,又称内郭城,全长33.676公里,建有雉堞(垛口)13616个、窝棚200座,开筑城门13座。其城垣形制独特,为明初朱元璋、刘基等人所独创。 台城段城墙

台城段城墙

台城段城墙

台城段城墙它一反《周礼考工记》“匠人营国,方九里,营三门”、“左祖右社,面朝后市”等传统形制,放弃了中国古代都城自汉唐以来取方形或长方形的旧制,而是按照山川、湖泊、河流的地理形势, 从防御的需要,因形随势而建的不规则状,成为中国古代都市建设史上的一个特例,使京城城墙的形製成为后人所乐道的特例。因此,民间说南京城墙是“宝葫芦”形;有专家称南京城墙是“非方、非圆的不规则的多角不等边的粽子形”、 “呈宫扇形”等。

南京城墙是依照天上南斗星与北斗星的星宿聚合而建。在被人格化的南斗斗勺内,设市为民居,既符合当时的经济条件和民心的向背,又保护了元末明初南京城最繁华的区域,更重要的是道家隐喻在南京城墙建筑语言中的设计思想,满足了朱元璋秉承的封建帝王皇权“至高无上”、“永为人主”的欲望,体现了设计者的“天人合一”与“皇权神受”思想。

京城城墙

修建时间:元至正二十六年-明洪武十九年(1366-1386年)历时21年 狮子山段城墙

狮子山段城墙

狮子山段城墙

狮子山段城墙城墙高宽:城高14-21米(最高26米),城宽7-14米(最宽处达30米)

城墙长度:35.267千米

城门水关:开有13座城门,正阳门内二瓮 、通济门内三瓮、聚宝门内三瓮、三山门内三瓮、石城门内二瓮、清凉门内一瓮、定淮门、仪凤门、钟阜门、金川门、神策门外一瓮、太平门、朝阳门外一瓮;设2座水关,东水关,西水关。

消失时间:60年代拆除部分城墙,城墙至今仍存25余千米,是世界第一大的城墙。

【南京明城墙总长度为35.267公里,其中地面遗存为25.091公里,遗址部分10.176公里】

| 京城城门 | ||||

|---|---|---|---|---|

明代十三座城门 | 正阳门(今光华门) | 通济门 | 聚宝门(今中华门) | 三山门(今水西门) |

石城门(今汉西门) | 清凉门 | 定淮门 | 仪凤门 | |

钟阜门 | 金川门 | 神策门(今和平门) | 太平门 | |

朝阳门(今中山门) | ||||

明代后增闢城门 (后注开闢时间) | 玄武门(1908年) | 草场门(1908年) | 小北门(1908年) | 挹江门(1921年) |

中央门(1931年) | 中华东门(1931年) | 中华西门(1931年) | 汉中门(1933年) | |

武定门(1933年) | 新民门(1934年) | 雨花门(1936年) | 解放门(1954年) | |

集庆门(1991年) | 华严岗门(2007年) | 长乾门(2008年) | 标营门(2009年) | |

【因字数限制详细内容见各个词条内链,其中小北门又称四扇门】 | ||||

外郭

外郭,即外郭城,是为弥补和加强南京京城的防卫而营建,由明太祖朱元璋于洪武二十三年(1390年)下令开始建造。 南京明城墙外郭城门

南京明城墙外郭城门

南京明城墙外郭城门

南京明城墙外郭城门外郭,俗称土城头,城垣本体以丘陵、垒土为主,只在城门等一些防守薄弱地段加筑城砖。外郭平面形状大致呈菱形,周长号称 180 里,实际为120里。现今外郭城门无存,部分城门有址可寻,有址可考。其中麒麟门至仙鹤门等地还可以依稀看到当年的城垣遗蹟。

史载:外郭全长达180里,洪武年间开筑城门16座。城垣本体以丘陵、垒土为主,只在城门等一些防守的薄弱地段加筑城砖,所以俗称“土城头”。就方位而言,外郭的形状为菱形。最北的城门为观音门、最东的城门为麒麟门、最南的城门为夹岗门,西边的外郭城垣未合围,留下的南北豁口分别延伸至长江边。

外郭城墙

修建时间:明洪武二十三年-明洪武二十五年(1390-1392年)历时2年

城墙高宽:城高大概在8—10米左右,城墙上则宽6-8米,城下有过水涵洞。

城墙长度:超过60千米(明代官方称为180里)

开有城门:开有19座城门,栅栏门、江东门、驯象门、小驯象门、安德门、小安德门、凤台门、夹岗门、上坊门、高桥门、沧波门、麒麟门、仙鹤门、姚坊门、观音门、佛宁门、上元门、外金川门、双桥门。

消失时间:清末-民国时期

| 外郭城门 | |||

|---|---|---|---|

外金川门 | 上元门 | 佛宁门(佛灵门) | 观音门 |

姚坊门(尧化门) | 仙鹤门 | 麒麟门 | 沧波门 |

高桥门 | 上方门(今上坊门) | 夹冈门(今夹岗门) | 凤台门 |

安德门(大安德门) | 小安德门 | 驯象门(大驯象门) | 小驯象门 |

江东门 | 栅栏门 | 双桥门 |

浦口城墙

【主词条:浦子口城、浦口明城墙】

明朝洪武4年(公元1371年)朱元璋下令建筑浦子口城,东门建镇元年。

明初的浦子口城,方圆有两公里,依山傍水而筑,共有五门:东门“沧波”,南门“清江”,西门“万峰”,北门“旸谷”,另有南便门“望京”。古镇东门就是沿着明“沧波门”名称一路发展而来,该名称使用至今已有600多年。

万曆丁巳(1617年)仲秋十月至戊午(1618年)季夏之望日,浦子口城重建,前后约一年功夫,“侍御三公者,复月轮一人往涖其事”,督促施工,筑城很快完成。共补造南面近江一带城垣899丈,同时增建了四个门券,一座瓮城,七座敌台,九个水洞。七座城门分别命名:东门“朝宗”,北门“拱极”,西门“万峰”,南门“金汤”,便门则为“广储”、“攀龙”、“附凤”。各门设门官,门军若干人。圆如满月的浦口城至此变成弓形。为防御江潮的冲击,在金汤、广储两门近江一带又筑起一道754.8丈的石堤。

洪武9年,(1376年)为扩大江北防卫,朱元璋又命建江浦县,直属应天府管辖,当时的县衙就在浦口城内今东门大街街北上官林巷附近。

六合城墙

【主词条:六合城墙】

六合明城墙位于南京市六合区,始建于南宋绍兴二年(1132年),是南京市文物保护单位。

六合明城墙遗址长约160米,高约6米,顶部宽4.8米。顶部外侧设有雉堞,内侧有女墙。和历史上的“单边城墙”不同,这段城墙里侧外侧,都用城砖砌筑,保留了不少老城砖。和南京城墙的城砖相比,六合城墙城砖要小不少,比作为国都的南京明城墙要低几个级别。

来自《江苏省文物地图》的资料显示,根据清代光绪年间的《六合县誌》记载,六合城墙最初建于南宋绍兴二年(1132年),明代初年废止毁弃。明崇祯九年,六合地方政府重建夯土城墙,建成的城墙周长1323.6丈,高2.5丈,垛口多达1647个,大致上呈正方形,城外有护城河。

清康熙四十四年(1705),六合城垣被水沖塌,其后的雍正、乾隆、道光、鹹丰、光绪年间,地方政府相继修葺城墙。民国时期,经过历次修缮的六合城墙周长4410米,高达8.33米。1958年,“拆城运动”波及小城六合,六合城墙大部分被拆,仅残存一小段。

六合城是明朝南京的“卫城”。相比南京主城的明城墙,六合城墙比较特殊,它是单边城墙。所谓单边城墙,就是外侧城墙是用明城砖垒砌,而中间、内侧城墙用夯土夯筑的。之所以这幺简陋,是因为明城砖在当时属于较贵重的物品。六合城墙虽然看似简陋,但在军事防御中也发挥过作用。六合民间有“铁打的六合纸糊的南京”的说法,就是形容六合城池的坚固。

1858年10月,太平天国英王陈玉成率部攻打六合,与清军展开拉锯战,双方死亡过万。最后,面对六合城墙毫无办法的陈玉成使出最后一招,他命士兵挖掘地道灌入炸药,炸开城墙,杀入城内,六合清军守将温绍原战死。

江浦城墙

【主词条:江浦明城墙】

江浦明城墙位于南京市浦口区(原属江浦县)江浦街道,是旧时江浦县县城的城墙,明万曆元年(1573)江浦县始筑土城,三年筑土郭,八年改筑砖城,十一年浚城壕。

江浦明城墙现已不存,江浦县城城壕遗址位于浦口区江浦街道求雨山居委会(西门段)、人民桥居委会(南门段、东门段)浦口区级文物保护单位。