紫微城,隋唐洛阳城·宫城,亦名紫微宫,是隋、唐、武周帝国的大朝正宫、政治中心和国家象徵, 位于神都洛阳西北隅。始建于隋大业元年(605年),唐、五代、宋相继沿用,历经七朝,存世530余年,是中国历史上使用朝代最多的皇宫。

紫微城是当时世界上最辉煌壮丽的宫殿群,建筑形制惊世骇俗,影响到了东亚各国的宫殿建设。尤其在武则天时代修建的明堂、天堂使其别具特色,成为世界奇观。紫微城占地面积约4.2平方公里,是明清北京紫禁城的六倍。紫微城正门为应天门,正殿为明堂;三大殿依次为乾阳殿、贞观殿、徽猷殿。

1988年,紫微城所在的隋唐洛阳城遗址被列为第三批全国重点文物保护单位。2008年,洛阳市在紫微城遗址上建设隋唐洛阳城国家遗址公园,实施了明堂、天堂、应天门和九洲池遗址的保护展示工程。

紫微城在中国古代宫城发展史上具有重要地位,是中国历史上绝无仅有的皇宫。其平面布局、建筑形制,奠定了中国宫城的基本格局,是隋唐以后宫殿建筑之範本,被宋代皇宫、元大都宫城、明清北京故宫紫禁城等后代皇宫所仿效,甚至还影响到了日本、朝鲜和韩国等东亚各国。

基本介绍

- 中文名称:紫微城

- 外文名称:The heavenly palace、あまみや、천궁

- 地理位置:河南省洛阳市

- 气候类型:温带季风气候

- 占地面积:约4.2平方公里

- 开放时间:早08:30—晚21:30

- 景点级别:国家考古遗址公园

- 门票价格:全价120元,半价60元

- 着名景点:明堂

天堂

应天门

九洲池 - 别称:紫微宫、洛阳宫、太初宫

- 使用朝代:隋、唐、武周、后梁、后唐、后晋、北宋

- 性质:隋唐洛阳城·宫城

- 俗称:隋唐故宫、洛阳故宫

隋唐洛阳城·宫城,名曰紫微城(一作紫微宫),位于皇城之北,唐、五代、宋相继沿用,陆续成为隋、唐、武周、后梁、后唐、后晋、北宋七朝的理政之所,存世530余年,是中国历史上使用朝代最多的皇宫。

紫微城正门为应天门,正殿为明堂(隋乾阳殿)。明堂东西设有副殿,分别为文思殿、武成殿(正衙听政之所),明清紫禁城仿之而设有文华殿、武英殿。

紫微城三大殿依次为乾阳殿、贞观殿、徽猷殿。紫微宫内有别殿、台、馆三十五所,乃唐两京皇宫之最(唐大明宫仅三十余所)。紫微城由四重隔城组成,总面积约4.2平方公里,是明清北京紫禁城的6倍,唐大明宫的1.3倍。

紫微城始建于隋炀帝大业元年(605年),用工170万,60日竣工,建成后“穷极壮丽,自古都邑莫与之比”。武德四年(621年)李世民忌其奢华过度而焚其则天门、乾阳殿。贞观六年(632年)号洛阳宫(存疑,《新唐书》记载改东都为洛阳宫,宫城未改号)贞观十一年,唐太宗始幸洛阳,唯因旧宫,无所改制,从此到永徽年间,紫微城荒芜虚耗。自显庆二年(657年)建都洛阳后,才渐渐修补。龙朔年间,唐高宗诏司农少卿韦弘机再加修缮,重建则天门、乾元殿等。高宗常对韦弘机说:"两京,朕东西二宅,来去不恆,卿宜善思修建。”至武则天称帝,遂定都于此,光宅元年(684年)号太初宫,造明堂、天堂,日加营构,而宫府备矣。天宝末年被安史叛军占据,后遭回纥军严重破坏。唐末为迁都洛阳而重修,后梁、后唐、后晋、北宋又相继增修。宋初,紫微城宫室合9990余区,宋徽宗年间规模扩大到"广袤十六里(8公里)"。公元1140年两宋之际,紫微城被金兵焚毁殆尽。

洛阳市文物局声明,紫微城为官称,也可以称为紫微宫。但“紫微”并不等同于“紫薇”,故不能称为“紫薇城”。

地理环境

紫微城位于隋唐洛阳城西北隅,在皇城之北。隋炀帝听取宰相苏威的建议,将紫微城的中轴线南当伊阙(龙门)、北对邙山顶峰(翠云峰),略向西北倾斜。而千年后北京紫禁城的中轴线亦偏向西北,与紫微城不谋而合,可谓旷世奇闻。

紫微城南接皇城(太微城),北据邙山,西邻神都苑、上阳宫,东抵东城、含嘉仓城,谷水(涧河)贯其中。隋炀帝将谷水(涧河)引进宫城(紫微城),并依水建造了众多池沼,其中最大的池沼即是位于宫城西北隅隋代兴修的九洲池。

紫微城之所以位于都城西北隅,是因为洛阳盆地西高东低,东广西狭,而紫微城的中轴线又因对準伊阙而偏向西北;洛河在轴线以西为东北流向,难以营造里坊,在此自然因素的限制,使得紫微城处于都城西北隅而未能居中。而隋唐洛阳城的西北隅是全城的最高处,宫城选在此处可高屋建瓴,俯瞰全城,有利于宫城防御。

宫名考义

隋唐洛阳城“宫城曰紫微城,其城象紫微宫,因以名。”(《河南志·卷三·隋城阙古蹟》)据此可知,紫微城是根据天帝居所紫微宫而命名的,理念来源:“天有紫微宫,是上帝之所居也。王者立宫,象而为之。”为突出皇宫的正规性、政权的合法性和皇权的至高性,达到“天人合一”,古人便将天上的星辰与都城规划相对应,由于人间皇帝自诩为“天子”,其居所应象徵天帝居所紫微宫,故名。

“古之王者,择天下之中而立国,择国之中立宫。”紫微宫即紫微垣,是天上星官三垣(太微、紫微、天市)的中垣,位于北天中央的位置,故称中宫,有“紫微正中”之说,符合“择国之中立宫”的规划理念。

紫微城的命名理念为明清北京紫禁城所继承。

历史沿革

大业始建

紫微城的营建始自隋大业元年,象徵着隋王朝政治中心的东移。

大业元年(公元605年),东京宫城紫微城的建设工程正式启动。紫微城由将作大匠宇文恺规划设计,卫尉卿刘权、秘书丞韦万顷负责总监,一时布下兵夫70万人,60日便已筑成,工速之快乃历代皇宫之最。紫微城内诸殿基、墙院,又役10余万人,仅土工监便常役80万人,而木工、瓦工、金工、石工却再役10余万人,用工数量总计170万人,比秦阿房宫所役人数(70万左右)整整多出两倍多,乃世界历史之最。在营建东京时,宇文恺“揣帝心在宏侈,于是东京制度穷极壮丽”,宇文恺巧思绝伦,将紫微城建造得奢华壮丽至极,紫微城便成为当时世界上最辉煌壮丽的宫殿建筑群。

大业二年(606年),隋炀帝开创我国史上首次万国来朝,在东京皇宫紫微城正殿——乾阳殿接受万国朝贺,设九宾之礼。隋炀帝作《冬至乾阳殿受朝诗》:“端拱朝万国,守文继百王。”

大业六年(610年),各国遣使来洛阳紫微城大献方物,突厥启民可汗以下,皆是国王亲自来朝贺。

大业十四年(公元618年),三月,隋炀帝在江都被弒。六月,洛阳留守“七贵”在紫微城拥立隋炀帝之孙越王杨侗为帝,即隋哀帝。公元619年,王世充废隋哀帝,自立为帝,国号郑,定都洛阳,占据紫微城,对其中部分宫殿、城门名称做了更改。

初唐沉浮

唐高祖武德四年(621年)秦王李世民击败王世充,郑亡。李世民因忌紫微城奢华过度,令屈突通焚乾阳殿、毁则天门及阙、废诸道场等。

贞观三年(629年)唐太宗将修紫微城,被戴胄以“户口单弱、帑藏空虚”为由劝止;次年考虑到洛阳的地理优势(洛阳土中,朝贡道均)又发兵修缮紫微城,但被张玄素谏言:“袭亡隋之弊,恐甚于炀帝。”李世民只好罢役停工。贞观六年(632年)号洛阳宫(存疑,《新唐书》记载改东都为洛阳宫,宫城未改号)“惟因旧宫,无所改制。”

贞观十一年(637年),唐太宗始幸洛阳宫(紫微城),听说14岁的武则天“容止之美”,召入后宫封为才人。贞观十九年(645年)唐太宗驻跸洛阳,在紫微城仪鸾殿接见取经归来的玄奘。

唐高宗显庆元年(656年)在则天门旧址上,命司农少卿田仁汪、韦机更加营造。

显庆二年(657年),唐高宗颁布《建东都诏》,下诏建都洛阳,改洛阳宫为东都,实行两京制;把紫微城当作自己的东宅,“式表宸居”,把紫微城由行宫提升为帝国正宫。

麟德二年(665年),命司农少卿田仁汪在乾阳殿旧址上更造乾元殿,其高度与紫禁城太和殿十分接近,但面广与进深尺度是其1.5倍。随着唐朝政治、经济、文化中心的全面东移,紫微城也不断得到扩建和修整,规模宏大,华美壮丽达到顶峰。

弘道元年(683年),唐高宗病逝于紫微城贞观殿。

女皇定鼎

光宅元年(公元684年),皇太后武则天将紫微城号为“太初宫”,同时改洛阳“东都”为“神都”。“太初”,表示新的起点,意味着新的时代——武则天时代正式开始。而“神都”意为神州大地之都,也标示着两京制的废除。

垂拱三年(公元687年)春,武则天力排众议,拆除紫微城之正殿乾元殿,就其地创建明堂。

垂拱四年正月五日(688年),明堂成,号为“万象神宫”。随后,武则天大赦天下,準许百姓入紫微城参观万象神宫。允许寻常百姓参观皇宫正殿,在整部世界历史上仅此一例。武则天又命薛怀义于明堂北造天堂(通天浮屠),高数百尺,共五级,至第三层可俯视高近90米的明堂。

天授元年(公元690年),武则天于紫微城则天门登基称帝,定鼎神都;紫微城,就是女皇理政、礼佛、生活的重要场所,武则天在紫微城中修建的明堂、天堂、集仙殿等建筑,构成了一条壮丽的天际线,使紫微城的立体轮廓和风貌气势显得更加辉煌壮丽。

证圣元年(公元695年)正月十六日夜二更时分,武则天的面首薛怀义因失宠而放火密烧天堂,延及明堂,至清晨,二堂俱毁。三月,武则天又下诏重建明堂,天堂原址改作佛光寺。

万岁登封元年(696年)三月,新明堂落成,号曰“通天宫”,改元万岁通天。

万岁通天二年(697年)四月,武则天铸成九鼎,从玄武门曳入紫微城,令宰相、诸王率南北衙宿卫兵10余万人,连同宫中仪卫大牛、白象共同拖曳,将九州鼎依照各自方位列于明堂(通天宫)廷内。武则天于此定鼎九州,标誌着紫微城正式成为实质意义上的国家象徵。

命途多舛

开元五年(公元717年),唐明皇李隆基幸东都,于紫微城改明堂为乾元殿;十年复为明堂。二十七年毁明堂之上层,平座上新建八角楼,楼上设有捧着火珠腾空而起的八条龙,改修下层为新殿。

开元二十八年(740年)佛光寺火,廷烧廊舍,改新殿为含元殿。

天宝十五年(公元756年)正月初一,安禄山称帝,国号大燕,定都洛阳,改元圣武,占据紫微城。

宝应元年(公元762年),史朝义缢父自立,继续侵扰河洛。唐代宗请回纥登里可汗出兵讨伐。回纥军击败史朝义后,于十一月入东都,“焚东都宜春院,延及明堂,甲子日而尽”。于是,紫微城内,从宜春院至明堂的诸多建筑湮灭地下。

永泰元年(公元765年)十一月,宰臣王缙请求削减各道军资钱四十万贯,以修缮紫微城在内的洛阳宫室,唐代宗应允了他。虽再次修缮,但也无力恢复盛唐之气派。

中和四年(公元884年),黄巢起义,蔡州秦宗权遣将孙儒攻击河南尹、东都留守李罕之,“据京月余,焚烧宫阙,剽掠居民”。

再度中兴

唐昭宗天复四年(904年)前,朱温準备迁唐都于洛阳,乃命张全义“缮治洛阳宫城(紫微城),累年方集”。又命罗绍威等重修五凤楼、朝元殿。

天复四年(904年)正月,朱全忠请唐昭宗迁都洛阳,促百官东行,并驱徙士民。二十六日,车驾髮长安,命张廷范为御营使,毁长安宫室百司及民间庐舍,取材浮渭河而下,长安自此遂成废都。四月,朱全忠奏洛阳宫室紫微城已成,请车驾早发。四月十日,唐昭宗车驾至洛阳,御紫微城正殿,受朝贺。十一日,赦天下,改元天佑。

同年八月二十八日,朱全忠谋杀唐昭宗,又矫皇后令,太子李祝于柩前即位,登基大典于紫微城五凤楼(应天门)举行,是为唐哀帝。

天祐四年(907年),朱温逼唐哀帝李柷禅位,唐朝灭亡,朱温改国号梁,史称后梁。

五代沿用

五代时,后梁、后唐、后晋都曾在洛阳建都并沿用其宫城紫微城。紫微城在唐末五代时相对来说破坏较少,所以朱温建梁后长期居住在这里,后唐又略加修复,后晋建都于此。

北宋修治

北宋时期,西京洛阳作为太祖太宗的龙兴之地,有着不同于北京大名府与南京应天府的意义,所以北宋一代对紫微城有着前后多次修复,而以紫微城为中心的西京河南府也成为了北宋的文化中心。

公元960年,北宋建立,以洛阳为西京,继承隋唐洛阳城宫城(紫微城)和皇城(太微城)布局。

宋太祖开宝八年(公元975年),“生于洛阳,乐其土风,尝有迁都之意"的宋太祖巡幸西京,下令修缮洛阳。修缮后,洛阳紫微城"宫室合九千九百九十余区"。次年,“上至西京,见洛阳宫室壮丽,甚悦",下旨"定鼎洛邑,我之西都",但经过激烈争论,最终放弃迁都。

宋神宗熙宁二年(1069年),西京大内(紫微城)被损坏屋宇达4000余间,在次年春季修理时,“每二间拆创修之数一间”。可见宋哲宗前紫微城建筑基本因袭旧制,或稍修葺而无创建,甚或损坏严重而无力增修。

宋徽宗政和元年(公元1111年), 修治西京大内(紫微城),合屋数千间,尽以真漆为饰,工役甚大,为费不赀。于是,宫城紫微城规模扩大到"广袤十六里",并改变了以往的布局。

毁于兵燹

南宋绍兴十年(公元1140年),金兵南侵,"尽焚西京而去",于是,包含紫微城在内的隋唐洛阳城整体毁于战乱,前后历时530余年。

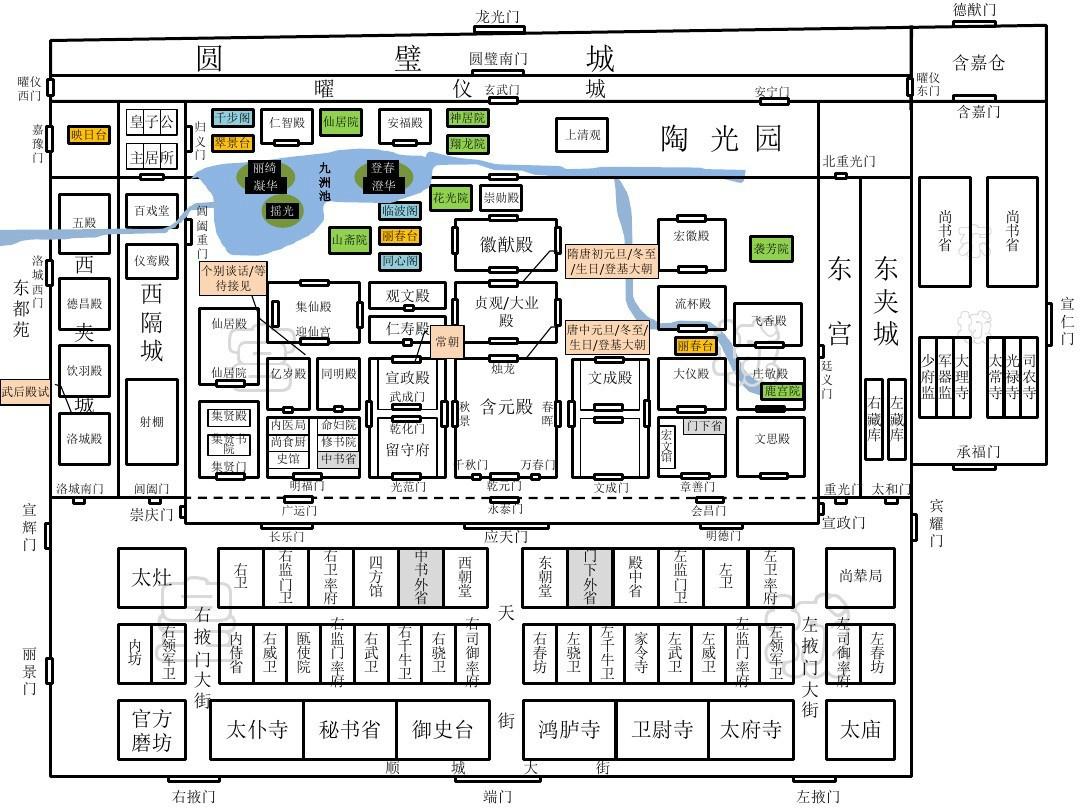

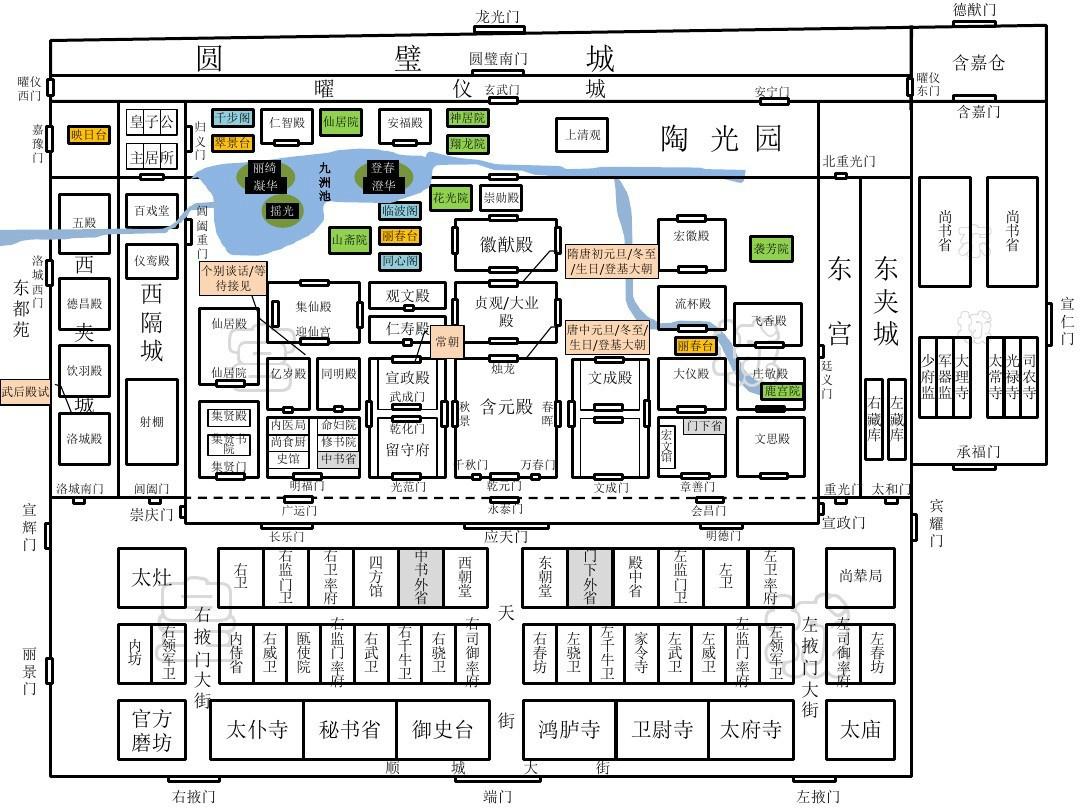

宫城布局

隋唐洛阳城宫城,位于皇城之北,“以象北辰籓卫”,名曰紫微城。“北辰籓卫”语出《论语·为政》:子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”其中,“北辰”指的是北极星,即紫微星。因为北斗七星围绕着它四季旋转,故中国古代认为紫微星是众星之主。紫微星是北极五星中的帝星,紫微帝星。

宫城範围

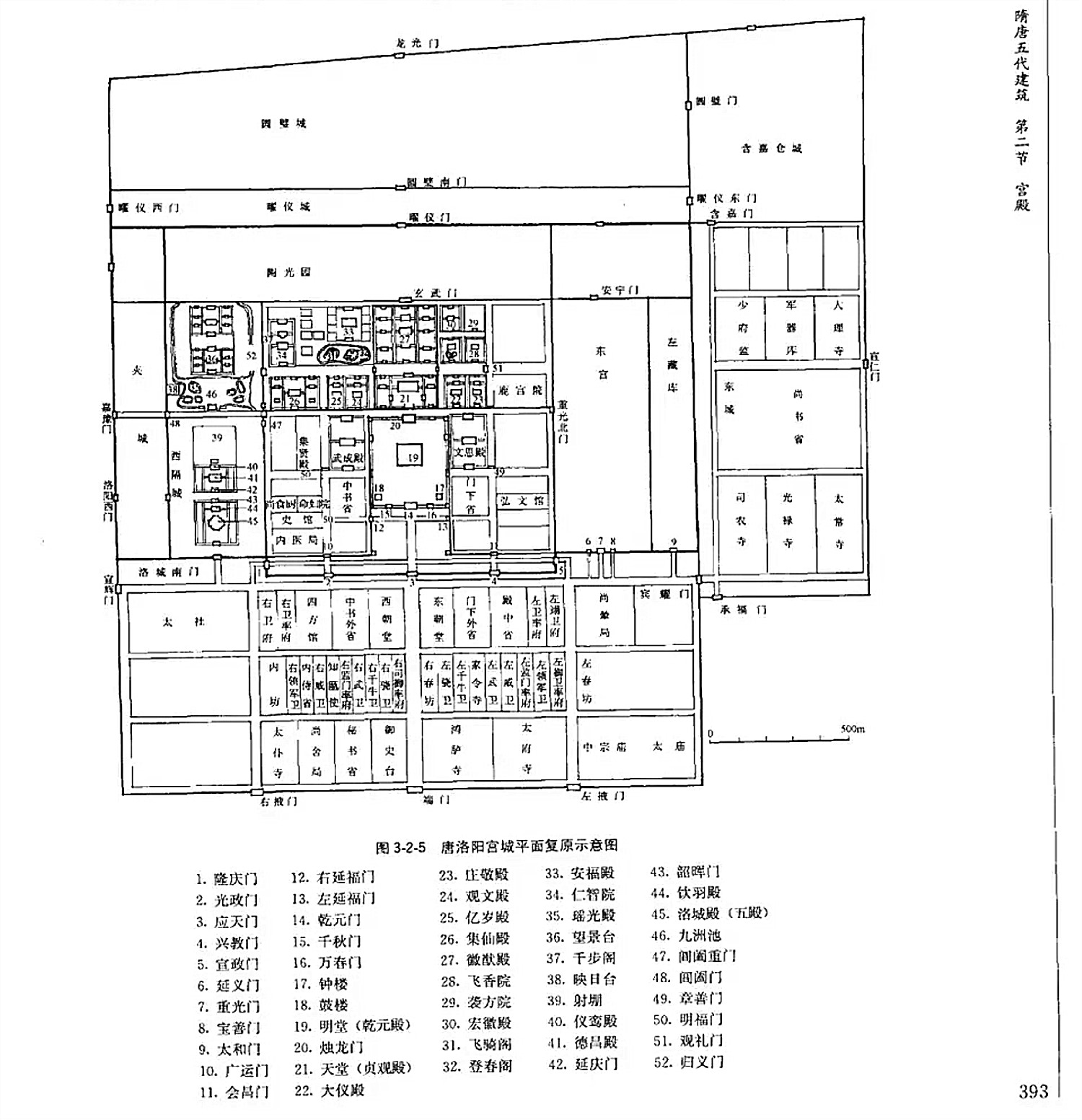

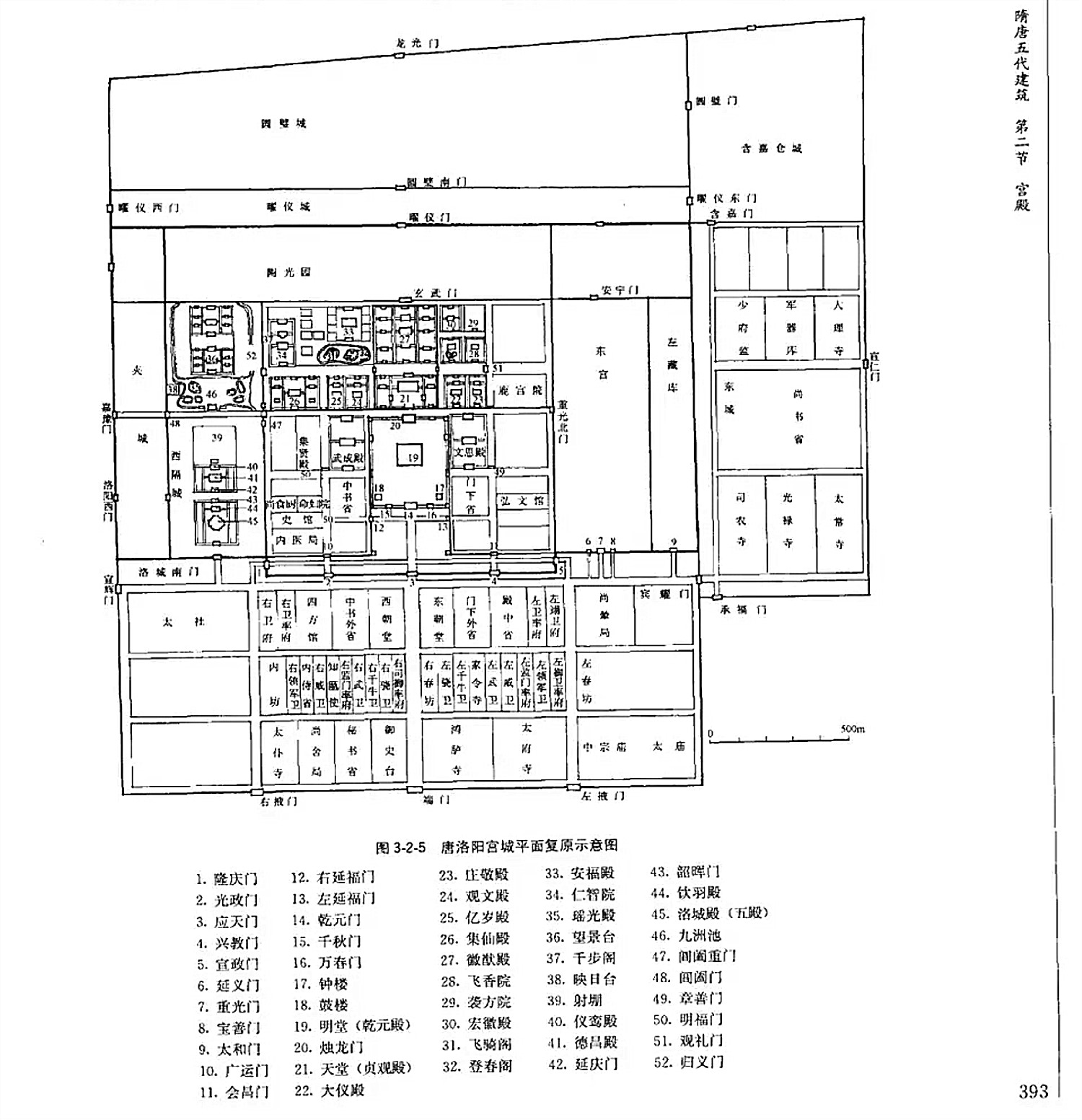

紫微城东西2100米,南北1840—2160米,总面积约4.2平方公里,是明清北京紫禁城的6倍,唐大明宫的1.3倍。据《旧唐书》记载:“宫城有隔城四重”,从南到北依次是洛城、玄武城、曜仪城、圆璧城。 紫微城範围

紫微城範围

紫微城範围

紫微城範围洛城为紫微城中心,由大内、东西隔城、左右夹城组成,“左右环列,翊卫之象也”,面积为2.5平方公里。

大内在洛城中央,呈方形,边长1030米,面积约1平方公里,南接皇城,东西各两重小城,北三重小城,“以象北辰籓卫”。

诸小城东、西、北三面拱卫大内,承担着宫城的部分功能,归属宫城。如东隔城为太子居住的东宫,西隔城为皇子公主居住的九洲池宫苑区,北面为御林军驻守之地。

隋代洛阳城紫微城的规划分七个小城,中为洛城(即大内),是皇帝居住和朝政之所,是象天枢,左右四城(东西夹城、东西隔城)为四辅星,北侧二城(曜仪城、圆璧城)为禁军所在,此七小城与北斗七星相对,故称为紫微城或紫微宫。唐代时,在曜仪城南增加了玄武城。

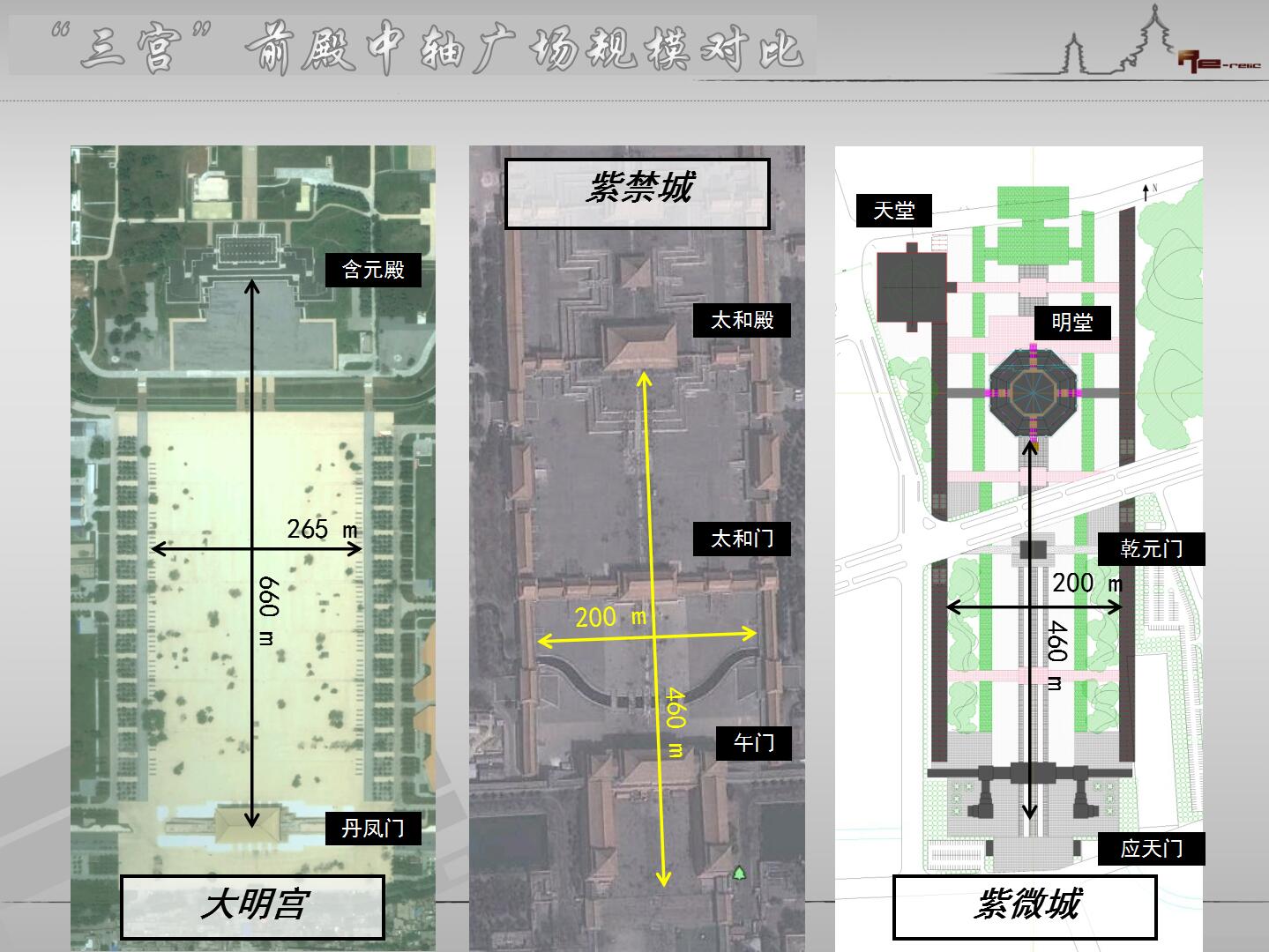

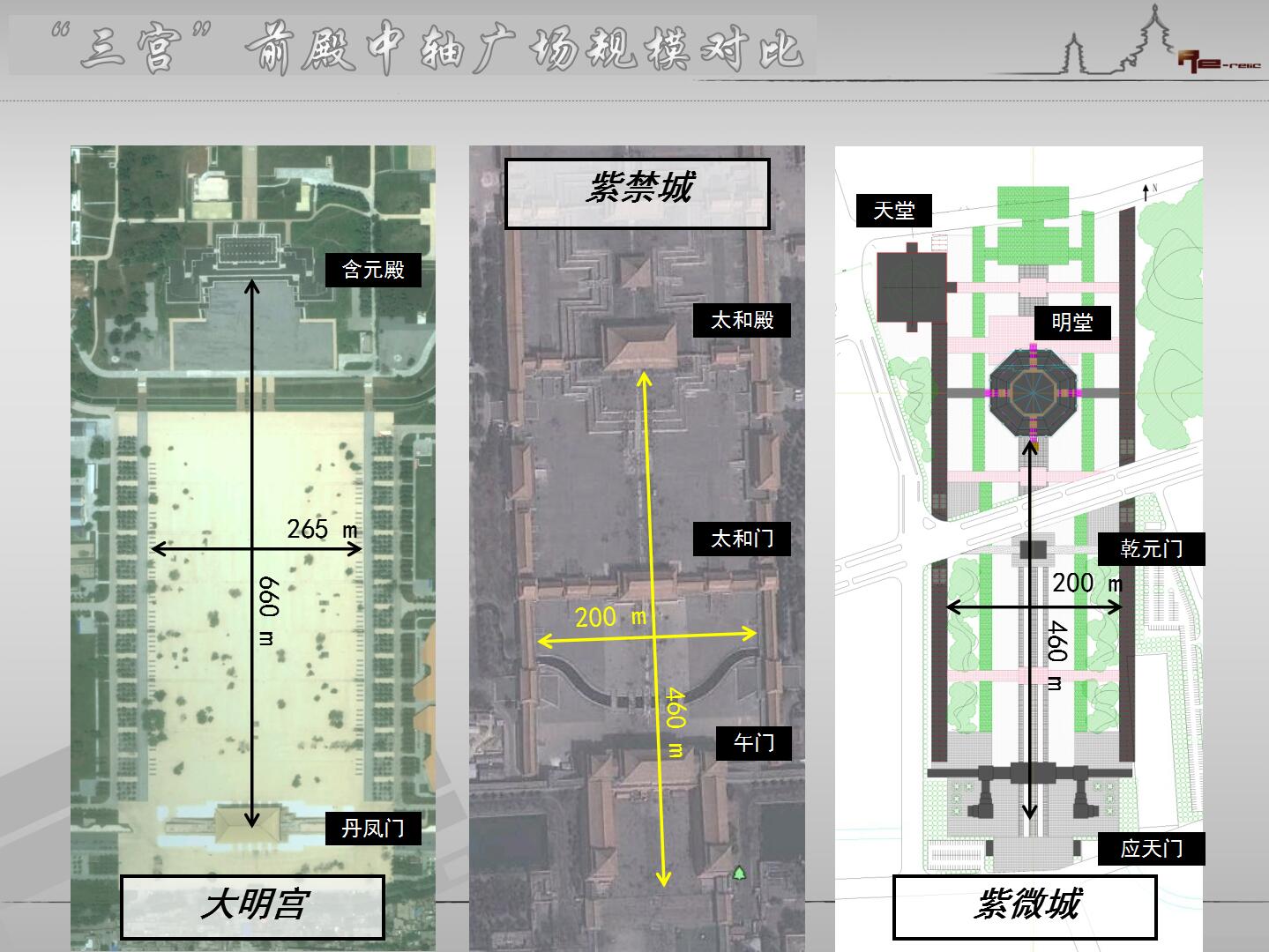

中轴广场

洛阳紫微城前殿中轴广场(应天门至明堂之间)宽200米,长460米,虽比西安大明宫前殿中轴广场(丹凤门至含元殿之间)的265m*660m小,但却与北京紫禁城前殿中轴广场(午门至太和殿)相同,可见该规制影响深远,一直沿用到了明清北京紫禁城。 紫微城前殿中轴广场规模

紫微城前殿中轴广场规模

紫微城前殿中轴广场规模

紫微城前殿中轴广场规模前朝后寝

紫微城大内(洛城)前为朝区,后为寝区,即“前朝后寝”。

朝区最前为大内正门应天门(原名则天门,后改五凤楼),上建高两层的门楼,门外左右建阙(隋仿承天门而作单阙,唐重建改作三出阙),形制与太极宫承天门近似,而规模过之。 紫微城平面想像图

紫微城平面想像图

紫微城平面想像图

紫微城平面想像图朝区主殿为乾阳殿(唐改乾元殿,武周改明堂,唐玄宗改为含元殿,后作朝元殿,北宋改太极殿)。南门乾阳门(唐改乾元门,武周改通天门),南对则天门。东西门外各有东西向街,东门街北为文成殿,西门街北为武安殿,二殿与乾阳殿东西并列,也各有门庑,形成独立宫院。东西门南侧为官署,东为门下省,西为中书省。

在乾阳、文成、武安三殿之北是宫中第一横街,东西端分别通入东西隔城,街北即寝区,是朝寝两区分界线。

寝区中为主殿大业殿(唐改贞观殿),南有大业门,是皇帝隔日见群臣听政之处。大业殿左右各有若干殿与之并列,均为独立宫院。大业殿之北为宫中第二横街,街北即后妃居住的寝宫,外臣不得进入。

寝宫中轴线上主殿名徽猷殿,它的左右和后方又有若干殿。大业、徽猷两组宫院前后相同,加上周围各殿,用围墙封闭,共同组成寝区。

大内之西,在西隔墙内北部有九洲池,也是苑囿区。池北为皇子住所,池南有举行大宴会的五殿,是由五座殿聚合成的巨大楼阁。

城墙形制

紫微城的城墙高四丈八尺(16米)。与同时代的其他皇宫相比,隋唐长安城宫城(太极宫)高三丈五尺(约11.6米),兴庆宫高一丈八尺(6米)。长安大明宫、神都上阳宫依据山川形胜而建,城墙高度记载不明。而如今保存下来的明清北京紫禁城的城墙高约10米。由此观之,紫微城是当时我国最高的宫城。

就目前考古发掘发现来看,紫微宫城墙整体内外包砖,而西京大明宫城墙仅在城门两侧及宫墙转角处内外表面包砖,其他皆是版筑夯土而成。

建筑分布

紫微城内的宫室台殿,皆由宇文恺所创。宇文恺巧思绝伦,将紫微城建造得奢华至极。例如其正门(则天门)首创双向三出阙,正殿(乾阳殿)首创三重檐制度,别殿(五殿)由前后五座宫殿聚合而成,此皆古代皇宫最高规格,自古以来没有能与之相比的(前代都邑莫之比焉)。

城门

紫微城共有十一座城门。

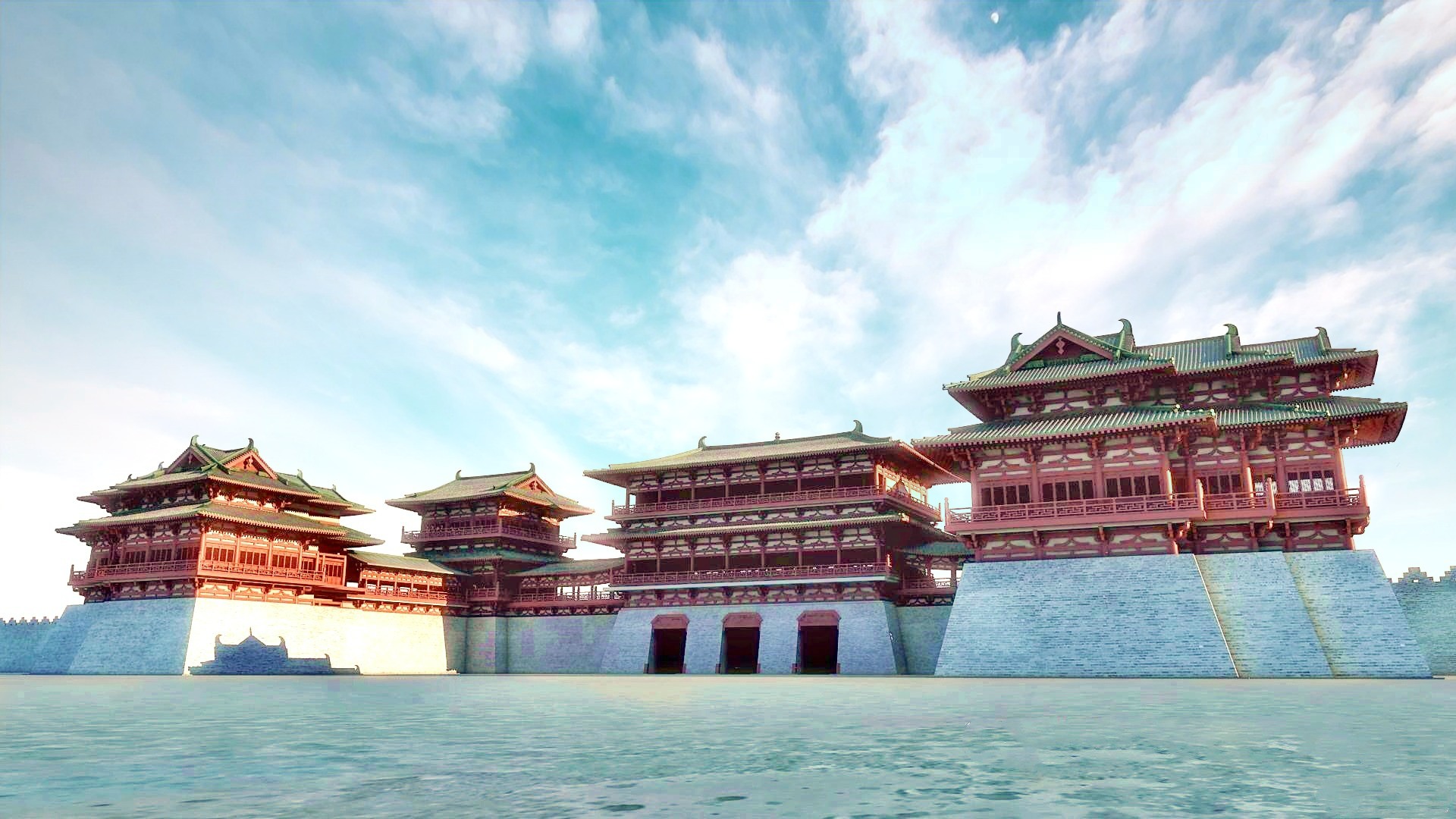

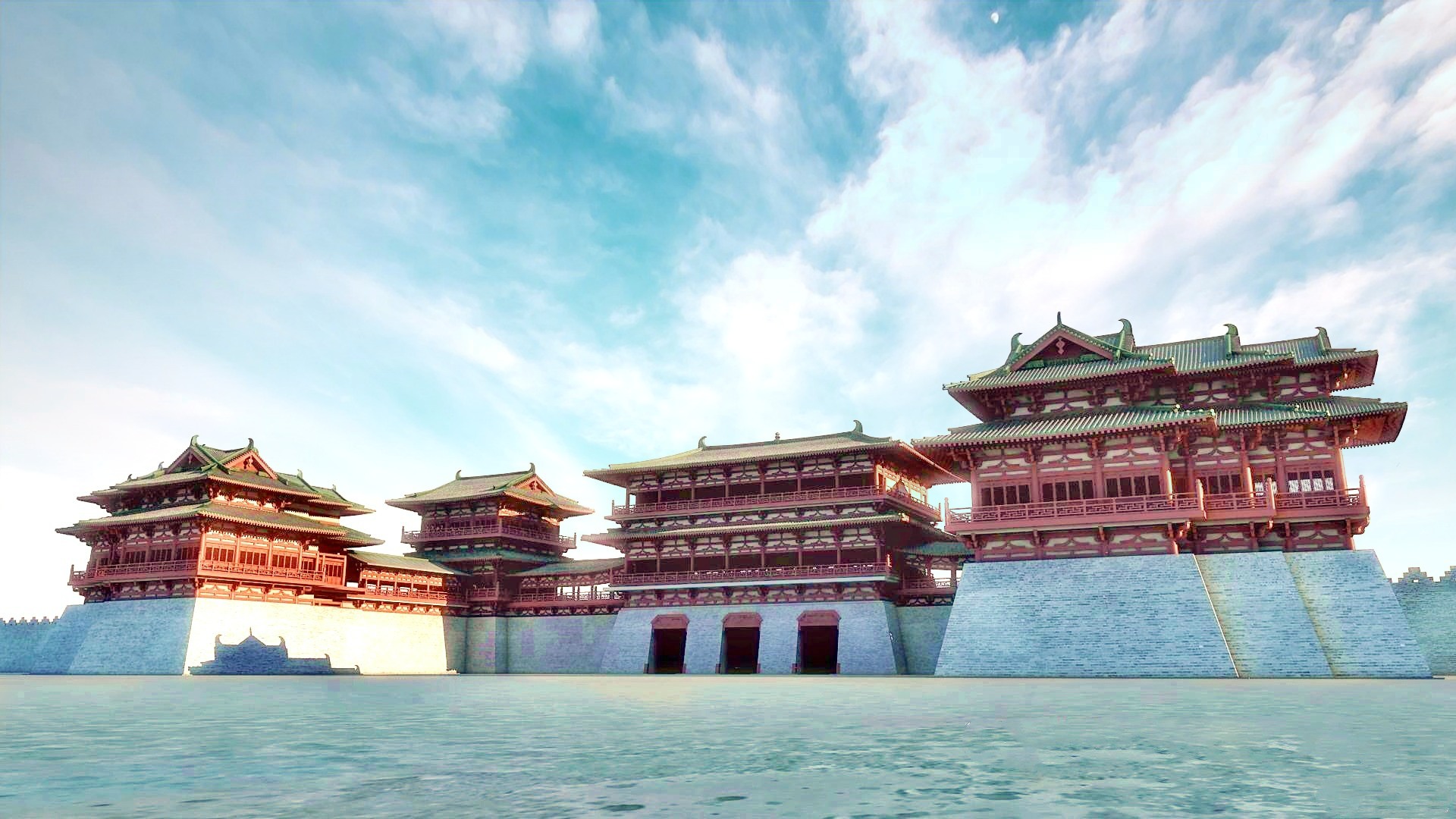

南面六门:中为应天门(原名则天门,后称五凤楼),东为明德门(隋称兴教门)、重光门、太和门,西为长乐门(隋称光政门)、洛城南门。 国家遗址数字中心复原的应天门

国家遗址数字中心复原的应天门

国家遗址数字中心复原的应天门

国家遗址数字中心复原的应天门北面二门:东为安宁门,西为玄武门(景龙元年改称神武门);

东面一门:重光北门。

西面三门:北为嘉豫门(隋称宝城门),南为洛城西门(也称方渚门)。

三大殿

紫微城三大殿依次为:乾阳殿(唐改乾元殿,武周改为明堂,唐玄宗改为含元殿,后作朝元殿,北宋改作太极殿)、大业殿(唐称贞观殿)、徽猷殿。 紫微城沙盘模型(武则天时代)

紫微城沙盘模型(武则天时代)

紫微城沙盘模型(武则天时代)

紫微城沙盘模型(武则天时代)三朝前后相重,以宫城正门应天门(则天门)为大朝(外朝),朝区正殿乾阳殿为日朝(中朝)。寝区正殿大业殿为常朝(内朝)。其中乾阳殿规模最大,其体量和面积为中国古代最大的宫殿之一。乾元殿不仅为上朝之殿,帝国每年的元日大朝会和新皇登基大典都在此举行。

内廷建筑

洛城殿,武则天于此策问贡士,是殿试开创地。

集仙殿,位于迎仙宫内,武则天寝殿。

瑶光殿,位于九洲池三岛之上,薛怀义死于瑶光殿树下。

仪鸾殿,唐太宗接见玄奘处,唐高宗泰山封禅前于此祈天止雨。 紫微城平面布局图

紫微城平面布局图

紫微城平面布局图

紫微城平面布局图五殿,下有五殿,上合为一,天皇大帝李治常此殿。

流杯殿,殿上作漆渠九曲,隋炀帝常于此与宫人为曲水流觞之饮。

延祥殿、廷寿殿、六合殿、北殿(武则天宴于北殿)、崇福殿(弘福殿避孝敬皇帝讳改)、含章殿、宜春院、迎祥院、六合院、观礼门、收成门、光庆门、璎珞门(刘弘基从唐太宗经略东都,战于璎珞门外)、左右银台门、金銮门、广达楼(开元二十四年,唐明皇在东都,千秋节御广达楼宴群臣。唐武宗时雷震广达楼)、紫宸殿(《通鉴》:则天常御紫宸殿。胡身之注云:《六典》洛阳宫不载紫宸殿,以西京大明宫準之,紫宸殿内朝也,其位置当在乾元殿后。)积善宫(朱全忠害何太后于积善宫),不知共处。

宗教建筑

天堂,亦称通天浮屠,是一代女皇武则天感应四时、与天沟通的御用礼佛圣地,天堂内有用夹纻工艺製造的大佛,相当巨大,其小指中犹容数十人。天堂被焚毁后,其址改作佛光寺。天堂高五层,且第三层已经高于明堂。现有文献记载明堂的高度在90米左右,以此计算,天堂的高度至少应该在150米以上。

宫城区内部的宗教建筑,除了天堂这一佛教建筑,隋代有慧日,法云二道场,通真,玉真二坛均为道教圣地,位于景运门内道右。诸道场于公元621年被李世民下令废除。

相关事件

历史上许多大事发生在紫微城。裴矩经略西域(再通丝路)、隋炀帝三下江都、唐朝的三次封禅大典(唐高宗泰山封禅、武则天嵩山封禅、唐玄宗泰山封禅)皆从紫微城出发 ; 武则天初次入宫、唐太宗接见取经归来的玄奘、唐高宗驾崩、武则天开创殿试、武周代唐、神龙政变等事件均发生在紫微城。

再通丝路

隋初,吐谷浑部族势力阻碍丝绸之路交通,使得西域胡商只能在张掖互市。 大业三年(607年),裴矩在隋炀帝的命令下,从东京紫微城出发,前往张掖监管互市,经略西域,以再通丝路。裴矩深入调查后撰成最早的丝路全图《西域图记》入朝献给隋炀帝。于是大业五年(609)隋炀帝西巡,率军四面围攻吐谷浑,到达燕支山后召开了一场“丝绸之路博览会”,西域二十七国出席。会上吐屯设向炀帝献地数千里,炀帝大悦,以之置西海、河源、鄯善、且末四郡,调发戍卒,大兴屯田,抵御吐谷浑,于是,丝绸之路得以再次畅通。

接见玄奘

贞观十九年(645年)正月,玄奘从天竺取经归来。唐太宗因指挥辽东战役而驻跸洛阳,于是壬辰(二十三日),三藏法师谒文武圣皇帝于洛阳宫。二月已亥(初三日),见于紫微城仪鸾殿,唐太宗深感欣慰,又想请法师罢佛还俗,共襄庶政,被玄奘法师婉言谢绝。  玄奘法师

玄奘法师

玄奘法师

玄奘法师封禅大典

麟德二年(665年)十月, 唐高宗率文武百官、扈从仪仗,武后率内外命妇,从东都紫微城出发,前往泰山封禅。车乘连绵数百里,随行的还有突厥、于阗、波斯、 天竺国、倭国、新罗、百济、高句丽等国的使节和酋长。天册万岁二年腊月(695年)十一日,武则天从神都紫微城出发,登嵩山,封神岳,大赦天下,改元万岁登封。 开元十三年(726年)十月,唐玄宗率百官、贵戚及外邦客使,从东都紫微城出发,至泰山封禅。

武周代唐

载初元年(690年)九月,傅游艺率关中百姓九百余来到神都紫微城上表请武则天改国号曰周,赐皇帝姓武氏,武则天没有準许;于是百官及帝室宗戚、远近百姓、四夷酋长、沙门道士总计6万余人,俱上表请愿,唐睿宗亦上表自请赐姓武氏。不久,群臣上言:“有凤凰从明堂飞入上阳宫,落在肃政台梧桐树上。”武则天便前往观看;过了很久凤凰向东南飞去,恰好武则天赶到后朱雀数万云集朝堂, 不肯离去。 于是,武则天认可了唐睿宗及群臣之请,于九月九日壬午御则天门,大赦天下,改唐为周,改元天授。乙酉,上尊号曰圣神皇帝,降皇帝为皇嗣,赐姓武氏;丙戌,立武氏七庙于神都。  武周代唐

武周代唐

武周代唐

武周代唐神龙政变

神龙元年(705年),太子李显、宰相张柬之、崔玄暐等大臣发动兵变,来到紫微城北门玄武门,斩断门栓进入宫城,随后率军包围集仙殿,诛杀张易之、张昌宗,逼迫女皇帝武则天退位,复辟唐朝。 神龙政变

神龙政变

神龙政变

神龙政变玉玺失传

清泰三年(936年)闰十一月二十六日,石敬瑭兵临洛阳城下,后唐末帝李从珂见大势已去,于是带着传国玉玺与曹太后、刘皇后以及儿子李重美等人登上紫微城玄武楼,自焚而死,后唐遂亡。自此在中国古代王朝传了一千余年的传国玉玺再无蹤影。

文物遗存

遗址发掘

1954年中国科学院考古研究所对隋唐洛阳城进行勘查;

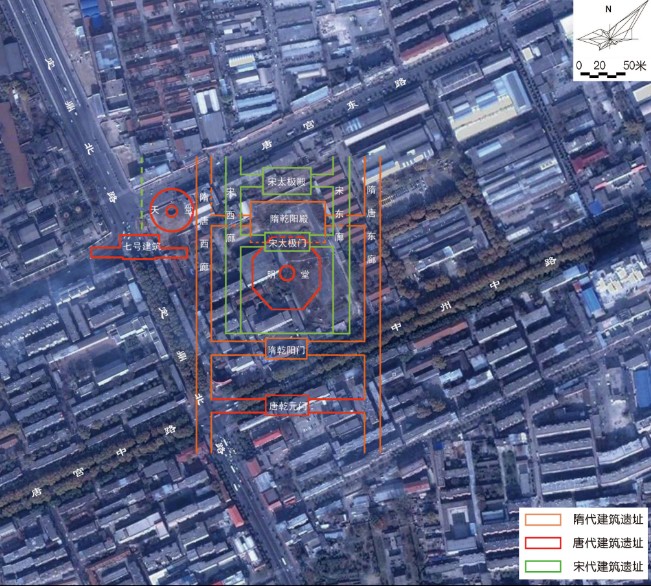

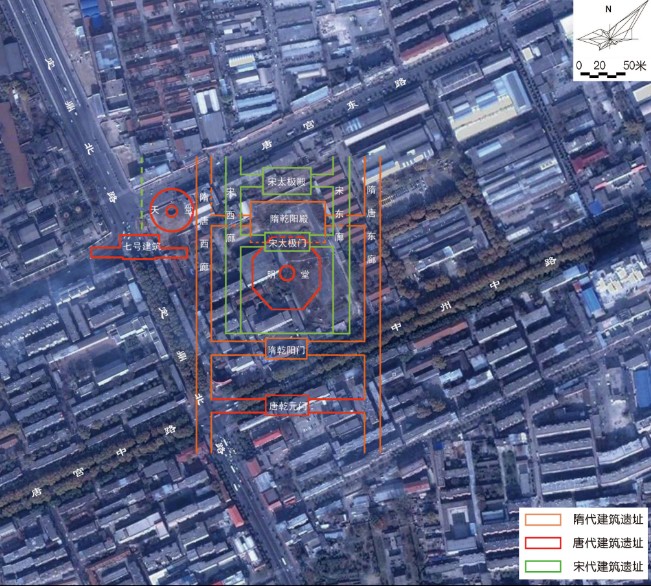

1959年调查了宫城(紫微城)、皇城(太微城)及周围诸小城的平面布局,确定一些门址的位置,并发掘了皇城南墙的右掖门; 紫微城遗址考古发掘

紫微城遗址考古发掘

紫微城遗址考古发掘

紫微城遗址考古发掘1960~1965年继续调查了街道、里坊及市场的位置,同时发掘了宫城(紫微城)。

1969年,河南省博物馆与洛阳博物馆联合调查、钻探和发掘了含嘉仓城;其后,中国社会科学院考古研究所、洛阳市博物馆和洛阳市文物工作队又多次在隋唐洛阳城遗址内进行发掘。

1963年列为省级文保单位,1988年为全国重点文物保护单位。

考古成果

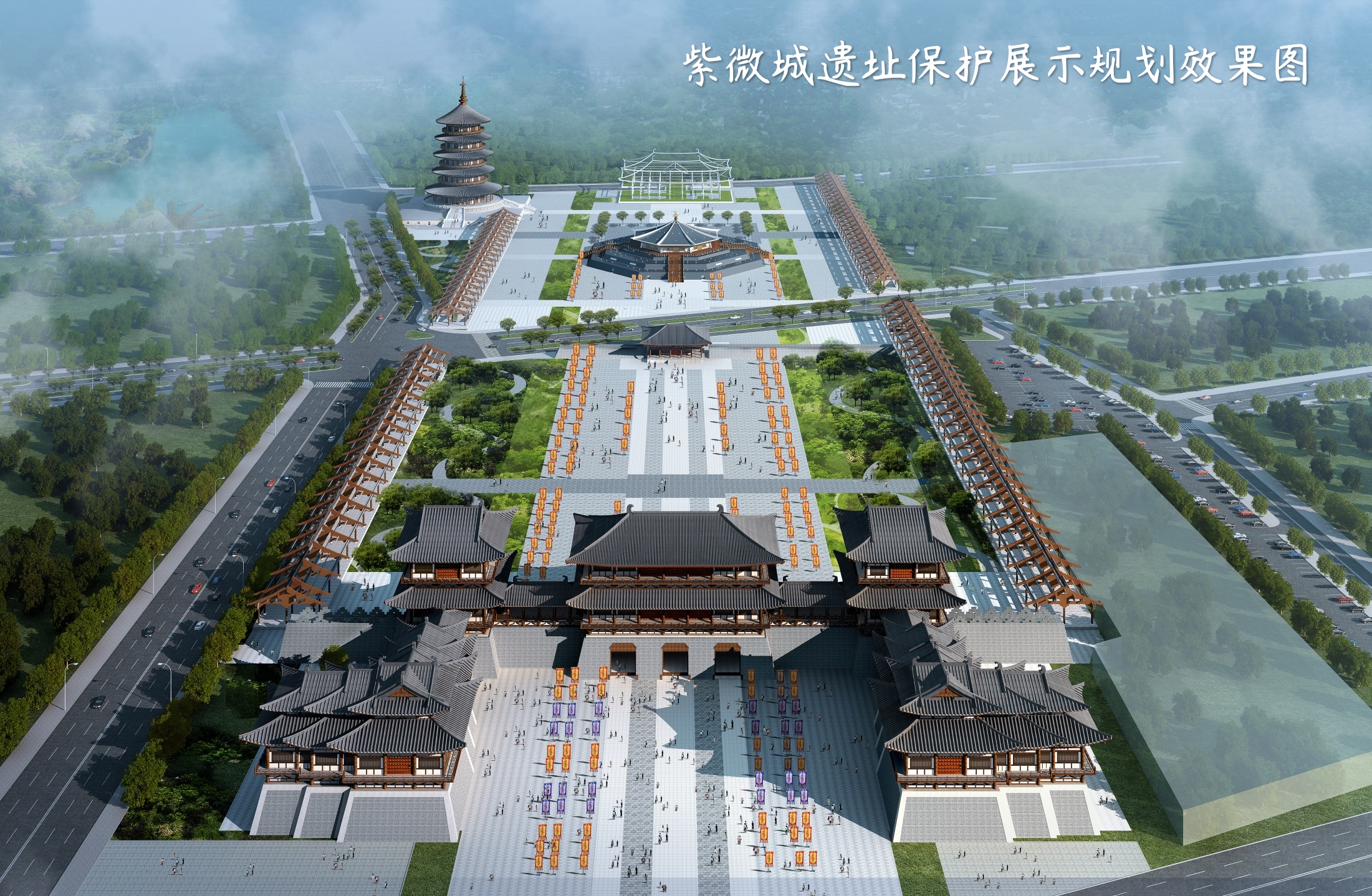

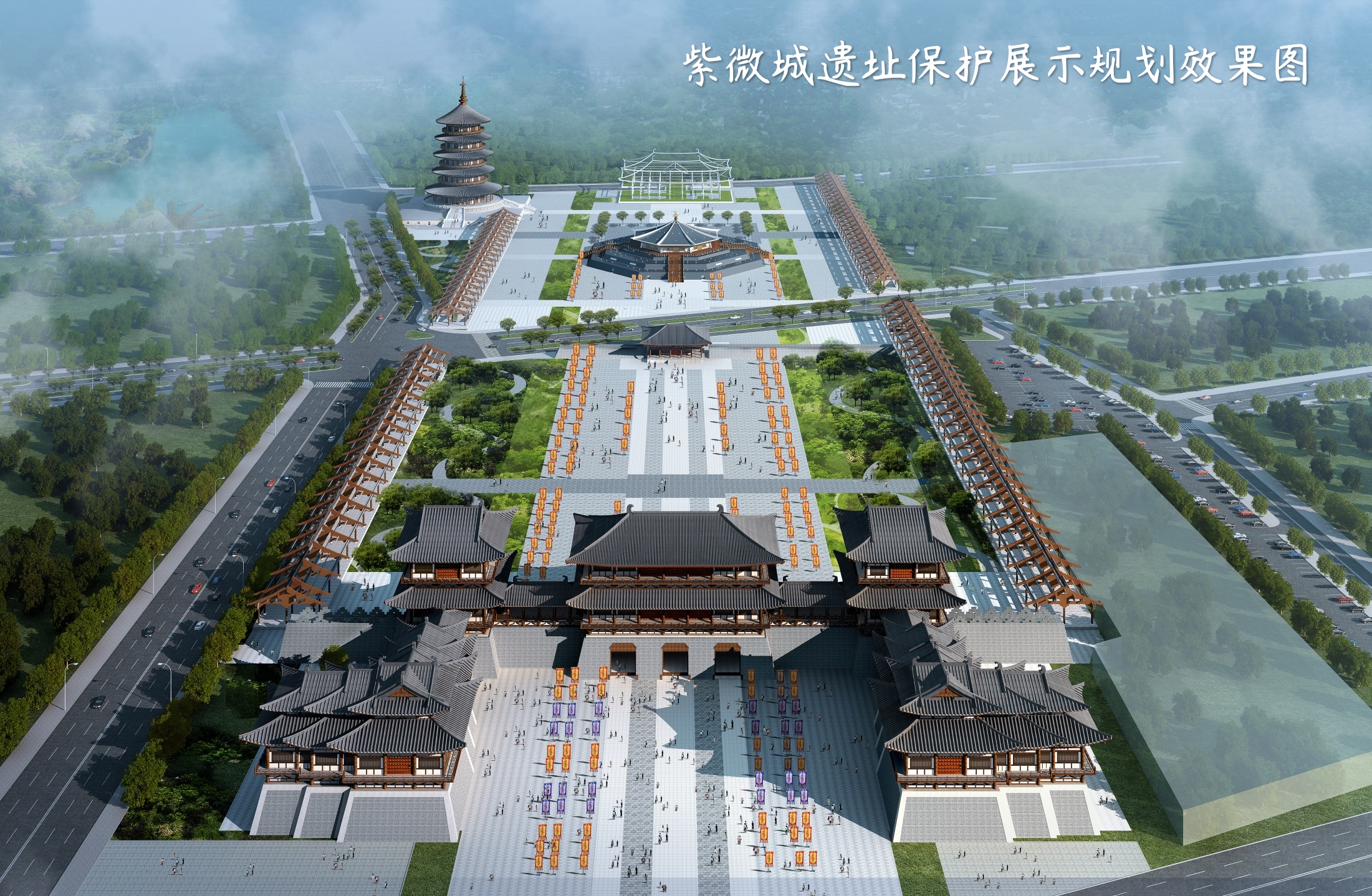

经考古勘查探明了紫微城东南侧自成一城的东宫以及北部的陶光园、中部偏北的徽猷殿、西北部的九洲池,特别是紫微城内武则天时的明堂遗址的发掘,是迄今洛阳隋唐东都城考古最重要的发现。遗址的方位、形制、建筑特点,与文献记载的明堂〔开元二十八年(740)改称含元殿〕颇相符合。在夯土殿基正中,有由4块大青石构成的巨型柱础。柱础外圈直径4.17米,内圈直径3.87米,它的发现为进一步弄清紫微城内宫殿的布局,逐步复原紫微城、太微城内的建筑,确立了準确标誌。 紫微城遗址规划

紫微城遗址规划

紫微城遗址规划

紫微城遗址规划保护展示

为保护利用好隋唐洛阳城历史文化遗产,洛阳市坚持文物保护与城市更新的有机结合,积极推进隋唐洛阳城考古遗址公园建设,在紫微城遗址内实施了明堂、天堂遗址、九洲池遗址和应天门遗址的整体保护展示工程。特别是明堂天堂遗址保护展示工程建成开放后,称为明堂天堂景区,既大大改善了城市环境和文化品位,也吸引了大批中外游客,受到社会各界广泛好评,已成为展示古都洛阳文化魅力的新地标和城市名片。

如今,隋唐洛阳城已成功入选国家考古遗址公园。洛阳市为全面贯彻党的十九大精神,加快构筑全国重要的文化高地,全力建设国际文化旅游名城,日前,洛阳市正围绕着力建设历史隋唐、生态隋唐、品质隋唐、国际隋唐的规划定位,积极推进隋唐洛阳城国家历史文化公园规划建设,对隋唐遗址实行全场保护。

在紫微城遗址内,九洲池遗址保护展示工程主体建设已完成,计画2019年9月完成;应天门遗址保护展示工程现正按计画进行施工,计画2018年12月完成。届时,一个国际标準的国家历史文化公园将展现世人面前。

价值影响

由紫微城开创的宫殿建筑布置方式,奠定了东亚中古及其后的古代宫殿制度,是隋唐以后中国宫殿建筑之範本,对中国明清故宫(紫禁城)及日本、朝鲜和韩国等东亚宫殿建筑产生了重要影响。

北宋皇宫内的宫阙大都依西京洛阳紫微城建制。见于《宋史·地理志·卷二十八》:“东京,汴之开封也……建隆三年,广皇城东北隅,命有司画洛阳宫殿,按图修之,皇居始壮丽矣。”其中,宫城南三门:中曰乾元(宣德门),东曰左掖,西曰右掖;此外,东华门、西华门,左、右银台门等城门,安福殿、观文殿、会祥五殿,流杯殿等宫殿皆参照紫微城而建。