红隼(学名:Falco tinnunculus):是隼科的小型猛禽之一。体重173-335克,体长305-360毫米。翅狭长而尖,尾亦较长,外形和共同爪隼非常相似。雄鸟头蓝灰色,背和翅上覆羽砖红色,具三角形黑斑;腰、尾上覆羽和尾羽蓝灰色,尾具宽阔的黑色次端斑和白色端斑,眼下有一条垂直向下的黑色口角髭纹。下体颏、喉乳白色或棕白色,其余下体乳黄色或棕黄色,具黑褐色纵纹和斑点。雌鸟上体从头至尾棕红色,具黑褐色纵纹和横斑,下体乳黄色,除喉外均被黑褐色纵纹和斑点,具黑色眼下纵纹。脚、趾黄色,爪黑色。

栖息于山地和旷野中,多单个或成对活动,飞行较高。以猎食时有翱翔习性而着名。吃大型昆虫、鸟和小哺乳动物。呈现两性色型差异,这在鹰中是罕见的;雄鸟的颜色更鲜艳。分布範围很广,非洲、古北界、印度及中国;越冬于菲律宾及东南亚。甚常见留鸟及季候鸟,除乾旱沙漠外遍及各地。是比利时的国鸟。

(概述图片参考资料来源:)

基本介绍

- 中文学名:红隼

- 拉丁学名:Falco tinnunculus

- 别称:茶隼,红鹰,黄鹰,红鹞子

- 界:动物界

- 门:脊索动物门

- 亚门:脊椎动物亚门

- 纲:鸟纲

- 亚纲:今鸟亚纲

- 目:隼形目

- 科:隼科

- 属:隼属

- 种:红隼

- 亚种:11亚种

- 命名者及年代:Linnaeus, 1758

- 英文名称:Common Kestrel

- 英文名称:Kestrel

- 英文名称:Eurasian Kestrel

形态特徵

红隼雄鸟头顶、头侧、后颈、颈侧蓝灰色,具纤细的黑色羽乾纹;前额、眼先和细窄的眉纹棕白色。背、肩和翅上覆羽砖红色,具近似三角形的黑色斑点;腰和尾上覆羽蓝灰色,具纤细的暗灰褐色羽乾纹。尾蓝灰色,具宽阔的黑色次端斑和窄的白色端斑;翅初级覆羽和飞羽黑褐色,具淡灰褐色端缘;初级飞羽内翈具白色横斑,并微缀褐色斑纹;三级飞羽砖红色,眼下有一宽的黑色纵纹沿口角垂直向下。颏、喉乳白色或棕白色,胸、腹和两胁棕黄色或乳黄色,胸和上腹缀黑褐色细纵纹,下腹和两胁具黑褐色矢状或滴状斑,覆腿羽和尾下覆羽浅棕色或棕白色,尾羽下面银灰色,翅下覆羽和腋羽皮黄白色或淡黄褐色,具褐色点状横斑,飞羽下面白色,密被黑色横斑。

雌鸟上体棕红色,头顶至后颈以及颈侧具粗着的黑褐色羽乾纹;背到尾上覆羽具粗着的黑褐色横斑;尾亦为棕红色,具9-12道黑色横斑和宽的黑色次端斑与棕黄白色尖端;翅上覆羽与背同为棕黄色,初级覆羽和飞羽黑褐色,具窄的棕红色端斑;飞羽内翈具白色横斑,并微缀棕色;脸颊部和眼下口角髭纹黑褐色。下体乳黄色微沾棕色,胸、腹和两胁具黑褐色纵纹,覆腿羽和尾下覆羽乳白色,翅下覆羽和腋羽淡棕黄色,密被黑褐色斑点,飞羽和尾羽下面灰白色,密被黑褐色横斑。

幼鸟似雌鸟,但上体斑纹较粗着。

虹膜暗褐色,嘴蓝灰色,先端黑色,基部黄色,蜡膜和眼睑黄色,脚、趾深黄色,爪黑色。

喙较短,先端两侧有齿突,基部不被蜡膜或须状羽;鼻孔圆形,自鼻孔向内可见一柱状骨棍;翅长而狭尖,扇翅节奏快;尾较细长。

大小量度:体重♂173-240克,♀180-335克;体长♂316-340毫米,♀305-360毫米;嘴峰♂14-15毫米,♀14-15毫米;翅♂238-252毫米,♀234-269毫米;尾♂161-183毫米,♀152-184毫米;跗跖♂37-42毫米,♀33-43毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

栖息环境

栖息于山地森林、森林苔原、低山丘陵、草原、旷野、森林平原、山区植物稀疏的混合林、开垦耕地、旷野灌丛草地、林缘、林间空地、疏林和有稀疏树木生长的旷野、河谷和农田地区。

生活习性

中国北部繁殖的种群为夏候鸟,南部繁殖种群为留鸟。春季3月中旬至4月中旬陆续迁到北方繁殖地,10月初至10月末迁离繁殖地。迁徙时常集成小群,特别是秋季。飞翔时两翅快速地扇动,偶尔进行短暂的滑翔。栖息时多栖于空旷地区孤立的高树梢上或电线桿上。平常喜欢单独活动,尤以傍晚时最为活跃。飞翔力强,喜逆风飞翔,可快速振翅停于空中。视力敏捷,取食迅速,见地面有食物时便迅速俯冲捕捉,也可在空中捕取小型鸟类和蜻蜓等。

红隼经常在空中盘旋,搜寻地面上的老鼠、雀形目鸟类、蛙、蜥蜴、松鼠、蛇等小型脊椎动物,也吃蝗虫、蚱蜢、蟋蟀等昆虫。红隼猎食在白天,主要在空中搜寻,或在空中迎风飞翔,或低空飞行搜寻猎物,经常扇动两翅在空中作短暂停留观察猎物,一旦锁定目标,则收拢双翅俯冲而下直扑猎物,然后再从地面上突然飞起,迅速升上高空。有时则站立于悬崖岩石的高处,或旋站在树顶和电线桿上等候,等猎物出现时猛扑而食。

叫声:刺耳高叫声 ak yak yak yak yak。

分布範围

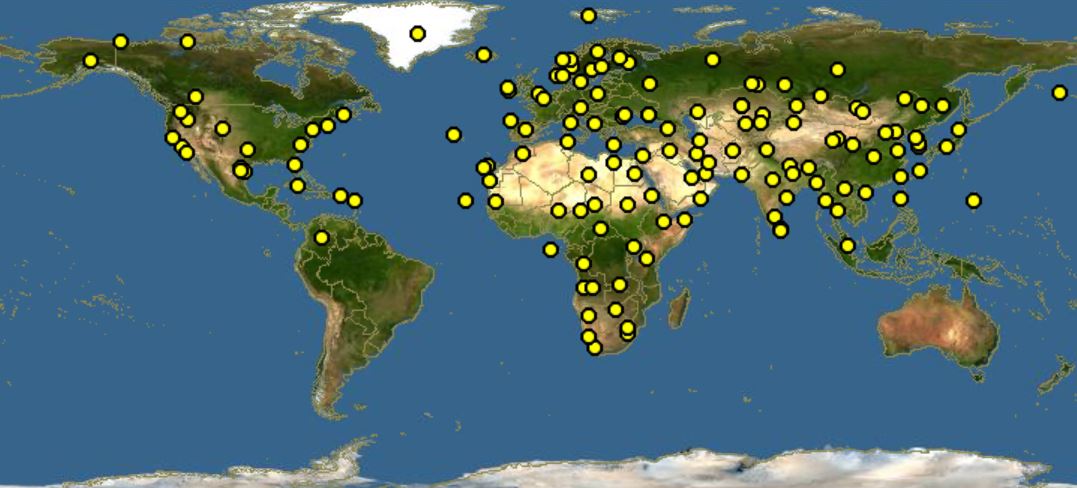

世界

原产地:阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安道尔、安哥拉、亚美尼亚、奥地利、亚塞拜然、巴林、孟加拉国、白俄罗斯、比利时、贝宁、不丹、波士尼亚和黑塞哥维那、波札那、保加利亚、布吉纳法索、蒲隆地、高棉、喀麦隆、维德角、中非共和国、查德、中国、刚果、刚果民主共和国、象牙海岸、克罗地亚、赛普勒斯、捷克共和国、丹麦、吉布地、埃及、厄利垂亚、爱沙尼亚、衣索比亚、法罗群岛、芬兰、法国、加彭、甘比亚乔治亚、德国、加纳、直布罗陀、希腊、关岛、几内亚、几内亚比索、香港、匈牙利、印度、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、爱尔兰、以色列、义大利、日本、约旦、哈萨克斯坦、肯亚、韩国、朝鲜、科威特、吉尔吉斯斯坦、寮国人民民主共和国、拉脱维亚、黎巴嫩、赖索托、赖比瑞亚、利比亚、列支敦斯登、立陶宛、卢森堡、马其顿共和国、马拉威、马来西亚、马尔地夫马里、马尔他、茅利塔尼亚、摩尔多瓦、蒙古、黑山、摩洛哥、莫三比克、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、荷兰、尼日、奈及利亚、北马里亚纳群岛、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡达、罗马尼亚、俄罗斯联邦、卢安达、沙乌地阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、狮子山、新加坡、斯洛伐克、斯洛维尼亚、索马里、南非、南苏丹、西班牙、斯里兰卡、苏丹、史瓦济兰、瑞典、瑞士、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦、坦尚尼亚联合共和国、泰国、多哥、突尼西亚、土耳其、土库曼斯坦、乌干达、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、乌兹别克斯坦、越南、西撒哈拉、叶门、尚比亚和辛巴威。

旅鸟:百慕达、巴西、汶莱、加拿大、法属盖亚那、格陵兰岛、冰岛、印度尼西亚、马提尼克岛、斯瓦尔巴群岛和扬马延、美国。

红隼分布图

红隼分布图中国

中国主要分布省份:北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、台湾和香港。

分布在以下保护区:升金湖、天堂寨、松山(北京)、武夷山(福建)、内伶仃岛—福田、南岭、豫北黄河故道湿地、雪岭云杉、托木尔峰、鼎湖山、大明山、大瑶山水源林(广西)、防城金花茶、赤水桫椤、麻阳河、草海、习水、佛顶山(石阡)、梵净山、茂兰、尖峰岭、坝王岭(昌江、白沙)、董寨鸟类、济源猕猴、鸡公山、宝天曼(内乡)、洪河、凉水、兴凯湖、后河、莽山、莫莫格、长白山、大丰麋鹿、鄱阳湖、武夷山(江西)、井冈山、鸭绿江口滨海湿地、双台河口、老秃顶子、白石砬子、白芨滩、六盘山(宁夏)、青海湖鸟岛、荣成天鹅湖、天龙山、庞泉沟、芦芽山、五鹿山、灵空山、绵山、历山、太白山、卧龙、金佛山、芒康滇金丝猴、奇台荒漠草原类草地、天池(新疆)、阿尔金山、甘家湖梭梭林、塔什库尔乾野生动物、石林(云南)、哀牢山、苍山洱海、珠江源头、大围山、金平分水岭、白马雪山(云南)、铜壁关、清凉峰、天目山(浙江)、古田山、瓦屋山、衡水湖湿地和鸟类、赛罕乌拉、朱家山、安溪云山、小溪、黄河三角洲、额济纳胡杨林和罗布泊。

分布在以下山脉湖泊:阿尔金山、长白山、中条山、大别山、崑仑山—西段、五指山、天目山、太行山、清凉峰、準噶尔盆地、塔里木盆地、阿尔泰山山地、帕米尔高原、伏牛山、青海湖、準噶尔西部山地、北部天山山地、伊犁谷地、尤尔都斯盆地、南部天山山地、东部天山山地、诺敏戈壁丘陵、东疆戈壁丘陵、塔河上游平原、塔河中下游平原、罗布泊低地、崑仑山北麓平原、西崑侖山山地、东崑仑阿尔金山山地、阿拉尔、塔里木河流域、木扎特河流域、艾里克湖、哈巴河、乌伦古湖、柴窝堡湖、阿尔泰、额尔齐斯河流域、北屯、布尔根河流域、芨芨湖、罗布泊地区、那拉提、木吉、乌鲁克恰提、沁城、口门子、三塘湖、康苏和达坂城。

繁殖方式

繁殖期5-7月。通常营巢于悬崖、山坡岩石缝隙、土洞、树洞和喜鹊、乌鸦以及其他鸟类在树上的旧巢中。巢较简陋,由枯枝构成,内垫有草茎、落叶和羽毛。每窝产卵通常4-5枚,偶尔有多至8枚和少至3枚的,通常每隔1天或2天产1枚卵。如果巢卵被破坏,通常要产补偿性的一窝,但产卵量明显减少,通常为2-3枚。卵白色或赭色、密被有红褐色斑,有的仅在钝端被有少许红褐色斑,卵的大小为36-42毫米×29-33毫米,平均38.6毫米×30.9毫米,重16-23g。孵卵主要由雌鸟承担,雄鸟偶尔亦替换雌鸟孵卵,孵化期28-30天。雏鸟晚成性,刚孵出时体重仅13-14g,全身被有细薄的白色绒羽,10天后变为淡灰色绒羽。雏鸟由雌雄亲鸟共同餵养,经过30天左右,雏鸟才能离巢。

亚种分化

| 中文名称 | 学 名 | 命名者与年代 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 红隼南维德角群岛亚种 | Falco tinnunculus alexandri | Bourne, 1955 |

| 2 | 红隼索科特亚种 | Falco tinnunculus archerii | Hartert & Neumann, 1932 |

| 3 | 红隼马德拉亚种 | Falco tinnunculus canariensis | Koenig, 1890 |

| 4 | 红隼加拉利亚种 | Falco tinnunculus dacotiae | Hartert, 1913 |

| 5 | 红隼普通亚种 | Falco tinnunculus interstinctus | McClelland, 1840 |

| 6 | 红隼北维德角群岛亚种 | Falco tinnunculus neglectus | Schlegel, 1873 |

| 7 | 红隼印度亚种 | Falco tinnunculus objurgatus | E. C. S. Baker, 1927 |

| 8 | 红隼南非亚种 | Falco tinnunculus perpallidus | A. H. Clark, 1907 |

| 9 | 红隼中非亚种 | Falco tinnunculus rufescens | Swainson, 1837 |

| 10 | 红隼阿拉伯亚种 | Falco tinnunculus rupicolaeformis | C. L. Brehm, 1855 |

| 11 | 红隼指名亚种 | Falco tinnunculus tinnunculus | Linnaeus, 1758 |

种群现状

该物种分布範围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标準(分布区域或波动範围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

保护级别

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN) 2016年 ver 3.1——无危(LC)。