红脚隼(读音:hóng jiǎo sǔn)为脊索动物门,鸟纲,隼形目,隼科、隼属动物,又叫青燕子、青鹰、红腿鹞子、蚂蚱鹰等,是小型猛禽。是国家二级重点保护动物。该物种的模式产地在俄罗斯。它是迁徙旅程最远的猛禽,单程为13 000-16 000公里。

基本介绍

- 中文学名:红脚隼

- 拉丁学名:Falco amurensis

- 别称:青鹰、青燕子、黑花鹞、红腿鹞子

- 界:动物界

- 门:脊索动物门

- 亚门:脊椎动物亚门

- 纲:鸟纲

- 亚纲:今鸟亚纲

- 目:隼形目

- 科:隼科

- 属:隼属

- 种:红脚隼

- 英文名:Red-footed Falcon

外形特徵

体长26-30厘米,体重124-190克。雄鸟、雌鸟及幼鸟体色有差异。雄鸟上体大都为石板黑色;颏、喉、颈、侧、胸、腹部淡石板灰色,胸具橇细的黑褐色羽乾纹;肛周、尾下覆羽、覆腿羽棕红色。雌鸟上体大致为石板灰色,具黑褐色羽乾纹,下背、肩具黑褐色横斑;颏、喉、颈侧乳白色,其余下体淡黄白色或棕白色,胸部具黑褐色纵纹,腹中部具点状或矢状斑,腹两侧和两胁具黑色横斑。幼鸟和雌鸟相似,但上体较褐,具宽的淡棕褐色端缘和显着的黑褐色横斑;初级和闪级飞羽黑褐色,具沾棕的白色缘,下体棕白色,胸和腹纵纹茂为明显;肛周、尾下覆羽、覆腿羽淡皮黄色。虹膜暗褐;嘴黄,先端石板灰;跗和趾橙黄色,爪淡白黄色。

虹膜-褐色;嘴-灰色,蜡膜橙红;脚-橙红。

叫声:高音的叫声ki-ki-ki;也有尖厉的keewi-keewi声。

栖息环境

主要栖息于低山疏林、林缘、山脚平原、丘陵地区的沼泽、草地、河流、山谷和农田耕地等开阔地区,尤其喜欢具有稀疏树木的平原、低山和丘陵地区。

生活习性

多白天单独活动,飞翔时两翅快速煽动,间或进行一阵滑翔,也能通过两翅的快速煽动在空中作短暂的停留。主要以蝗虫、蚱蜢、蝼蛄、蠡斯、金龟子、蟋蟀、叩头虫等昆虫为食,有时也捕食小型鸟类、蜥蜴、石龙子、蛙、鼠类等小型脊椎动物,其中害虫占其食物的90%以上,在消灭害虫方面功绩卓着。

分布範围

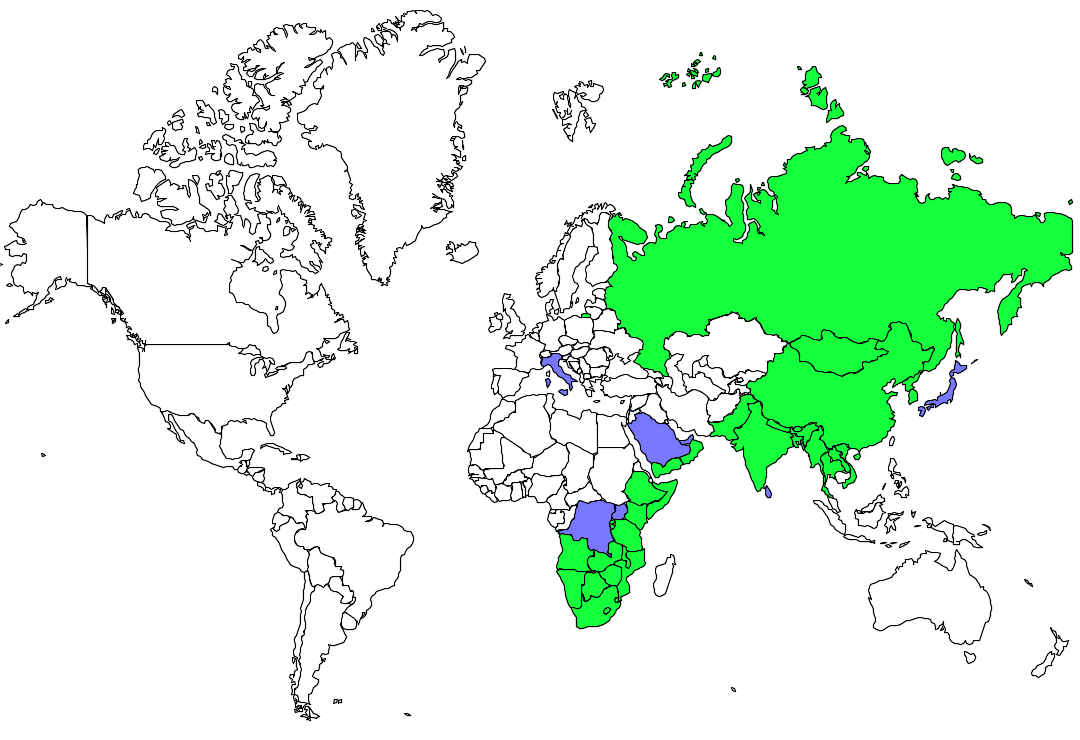

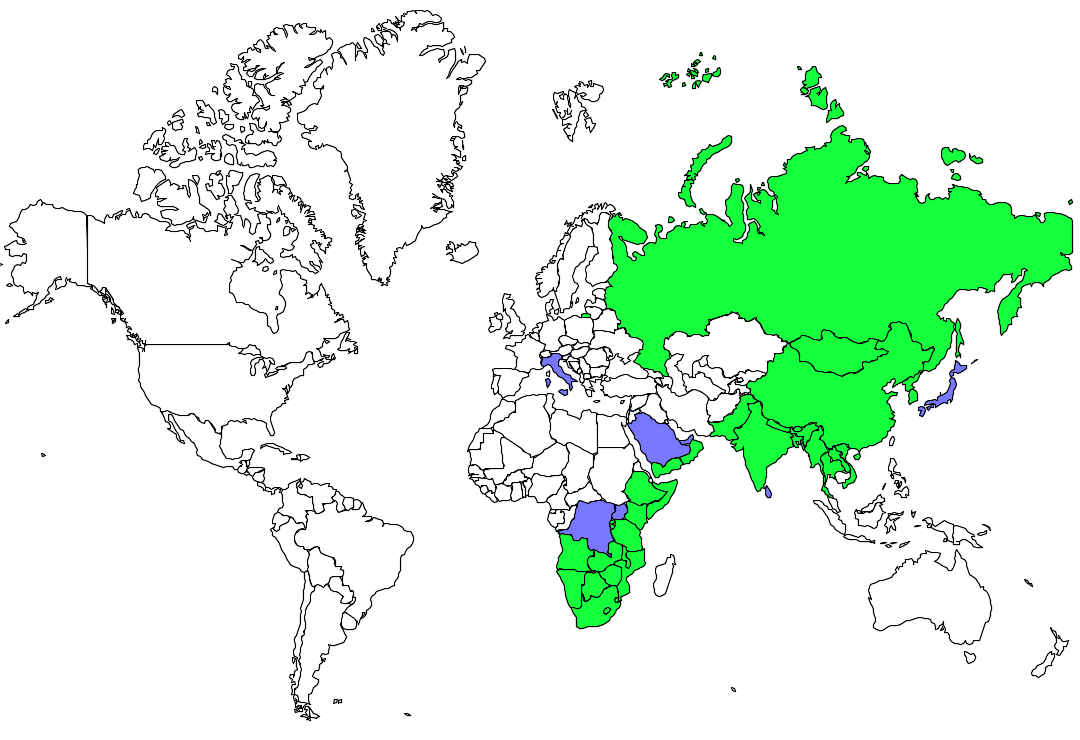

分布于安哥拉、孟加拉共和国、不丹、波札那、蒲隆地、中国、衣索比亚、印度、肯亚、朝鲜、韩国、寮国人民民主共和国、赖索托、马拉威、马尔地夫、蒙古、莫三比克、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、卡达、俄罗斯、卢安达、索马里、南非、史瓦济兰、坦尚尼亚联合共和国、泰国、越南、叶门、尚比亚、辛巴威。 分布图

分布图

分布图

分布图旅鸟:刚果民主共和国、香港、义大利、日本、北马里亚纳群岛、圣海伦娜,提升和特里斯坦达库尼亚、沙乌地阿拉伯、塞席尔、斯里兰卡、乌干达、阿拉伯联合酋长国。

在中国几乎遍及全国各地, 其中在黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、四川等地为夏候鸟,上海、浙江、贵州为旅鸟,云南为冬候鸟。

生长繁殖

每年5-7月份繁殖。经常强占喜鹊的巢,我国古代《诗经》中有“维鹊有巢,维鸠居之”的诗句,这种“鹊巢鸠占”现象中所指的“鸠”就是红脚隼。有时也自己营巢,通常营巢于疏林中高大乔木树的顶枝上。巢近似球形,有顶盖,侧面有两个出口,口径为17毫米,有的巢不呈球形。巢距地面的高度为6-20米,主要由落叶松、柞树、刺槐等树木的乾树枝构成。每窝产卵4-5枚,但以4枚居多。卵椭圆形,白色,密布以红褐色斑点,看起来像红褐色。卵呈椭圆形,白色,密布红褐色的斑点。卵的大小为37×30毫米,卵重为14-19克。孵卵由亲鸟轮流进行,孵化期为22-23天。雏鸟为晚成性,孵出后由亲鸟共同抚养大约27-30天后离巢。在中国春季迁到北方繁殖地的时间大多在4月末至5月初,秋季离开繁殖地的时间大多在10月末至11月初。

亚种分化

在《中国鸟类野外手册》中将红脚隼的不同亚种分为红脚隼(拉丁名:Falco vespertinus;英文名:Red-footed Falcon)和阿穆尔隼(拉丁名:Falco amurebsis;英文名:Amur Falcon)两种。

红脚隼普通亚种(学名:Falco vespertinus amurensis)。在中国大陆,分布于内蒙古、东北、河北、山东、江苏、向西至宁夏、甘肃、湖南、贵州、四川、云南、福建、河北等地。该物种的模式产地在中国黑龙江中部。

种群现状

该物种分布範围非常大,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标準(分布区域或波动範围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

保护级别

中国国家Ⅱ级重点保护动物。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2012年濒危物种红色名录ver 3.1——低危(LC)。

注:红脚隼图册网址