四川方言是指代四川人说的方言,宋以前的四川方言和元代至今的四川方言有明显不同,依据宋代文献显示,当时的学者把四川方言与西北方言合称为“西语”,属同一方音语系。

基本介绍

- 中文名:四川方言

- 外文名:Sichuan dialect

- 别名:四川人说的土话

- 起始时间:明代

发展进程

简介

四川方言发源于上古时期非华夏族语言的古蜀语和古巴语,迄今四川方言的原始层中仍然保留了“坝”(平地)、“姐”(母亲)、“养”(您)等来自上古时期古蜀语和古巴语的辞彙。之后四川方言便随巴蜀地区的历史进程和移民更替而不断地发展变化,先是秦灭巴蜀后,巴蜀地区逐步形成属于汉语族但独具特色的巴蜀语。其后在明清时期,由于大量来自湖广等地的移民进入四川,巴蜀语同各地移民方言演变融合而最终形成了现今的四川方言。 四川方言

四川方言

四川方言

四川方言上古时期

上古时期,四川盆地中存在蜀族与巴族两个非华夏族的民族以及蜀国与巴国两个独立的国家,其不仅拥有各自独立的语言:古蜀语以及古巴语,还拥有被概称为“巴蜀图语”的独立的文字系统。古巴蜀语与当时的华夏语截然不同,与现今羌语、嘉戎语、彝语、纳西语和土家语等语言有着密切的关係。前316年,秦国相继灭掉巴蜀两国,逐步将中原华夏族的制度、政令推行到巴蜀地区,并开始大量的向巴蜀地区移民,巴蜀地区出现了古巴蜀语和华夏语并存并用、相互渗透的局面。之后随着秦汉时期大量的中原汉人迁徙入川,与四川地区原有的蜀族、巴族融合形成了具有巴蜀特色的汉族族群,并且在西汉末年形成了具有较为统一特色的巴蜀语。《文选》卷四载左思《蜀都赋》刘逵注引《地理志》中记载:“蜀人始通中国,言语颇与华同”,同时根据扬雄《方言》中的记载,当时梁益地区(即巴蜀地区)的方言与秦晋方言已经较为接近,表明此时的巴蜀语已经属于汉语的一个分支。

西汉末形成的巴蜀语作为上古时期汉语族的一个独立分支,其特点主要体现在声调与辞彙两方面。在声调方面,陆法言《切韵序》有“秦陇则去声为入,梁益由平声似去”的记载。同时黄鑒《杨文公谈苑》中称:“今之姓胥、姓雍者,皆平声。春秋胥臣、汉雍齿旨是也。蜀中作上声、去声呼之,盖蜀人率以平为去。”这说明此时巴蜀语声调具有自身特色。而辞彙方面,此时巴蜀语的一个显着特徵是吸收了来自非汉语的古巴蜀语的辞彙。扬雄《方言》以及其他一些历史文献中都记载了大量四川地区的特殊辞彙,来自古巴蜀语的辞彙包括“坝”(平地)、“姐”(母亲)、“不律”(笔)、“养”(您)、“曲鲙”(蚯蚓)、“阿婸”(我)等,其中“坝”、“姐”、“养”至今仍保存于四川方言之中。

中古时期

巴蜀地区经济文化发展达到鼎盛,作为一个独立的语言区,巴蜀语继续得到发展,此时的巴蜀语独立性很强,与四川地区以外的语言较难沟通。宋范成大旅居蜀地时在《石湖诗集》卷十七《丙申元日安福寺礼塔》诗注中有如下记载:“蜀人乡音极难解,其为京洛音,辄谓之‘虏语’。或是僭伪时以中国自居,循习至今不改也,既又讳之,改作‘鲁语’。”从中可以看出巴蜀与中原语音完全两异。以宋代巴蜀语为例,首先巴蜀语韵部与宋代通语比较,韵部的分野或归字不同,如阳声韵寒先部的“言”字读人真文部、药铎部的“祈”读与屋烛部的“秃”相同等。其次,巴蜀方言介音有合口化倾向,在一些字音上三个阳声韵尾相混。同时,巴蜀语声纽保留了诸如“古无舌上音”、“照二归精”等的古音遗蹟。此外,声调方面,巴蜀语在平声字与上去声字归派与通语也有较大不同,如通语音归平声的“青雍句”在巴蜀语中“青”归人上声,“雍句”归去声。中古时期,巴蜀语也拥有大量特有辞彙,如“波”(老人)、“偏涷雨”(夏日暴雨)、“百丈”(牵船绳)、“溉”(江边道路)、“块”(坟墓)、“秃”(砍)等,其中部分仍然存留于今天的四川方言中(如下表所示)。将文献中记录的上古、中古时期巴蜀语特有词在现今四川方言中的存留情况进行统计,上古文献中收录的巴蜀语特有辞彙约有一成保留于今四川方言中,同时中古文献中收录的巴蜀语特有辞彙有较为可观的三成得到保留。这表明虽然在近古时期四川地区人口构成发生剧变,但现今四川方言仍然与上古及中古时期的巴蜀语有一定程度的传承关係,中上古巴蜀语是现今四川方言形成和发展的重要基础。 四川话

四川话

四川话

四川话历史渊源

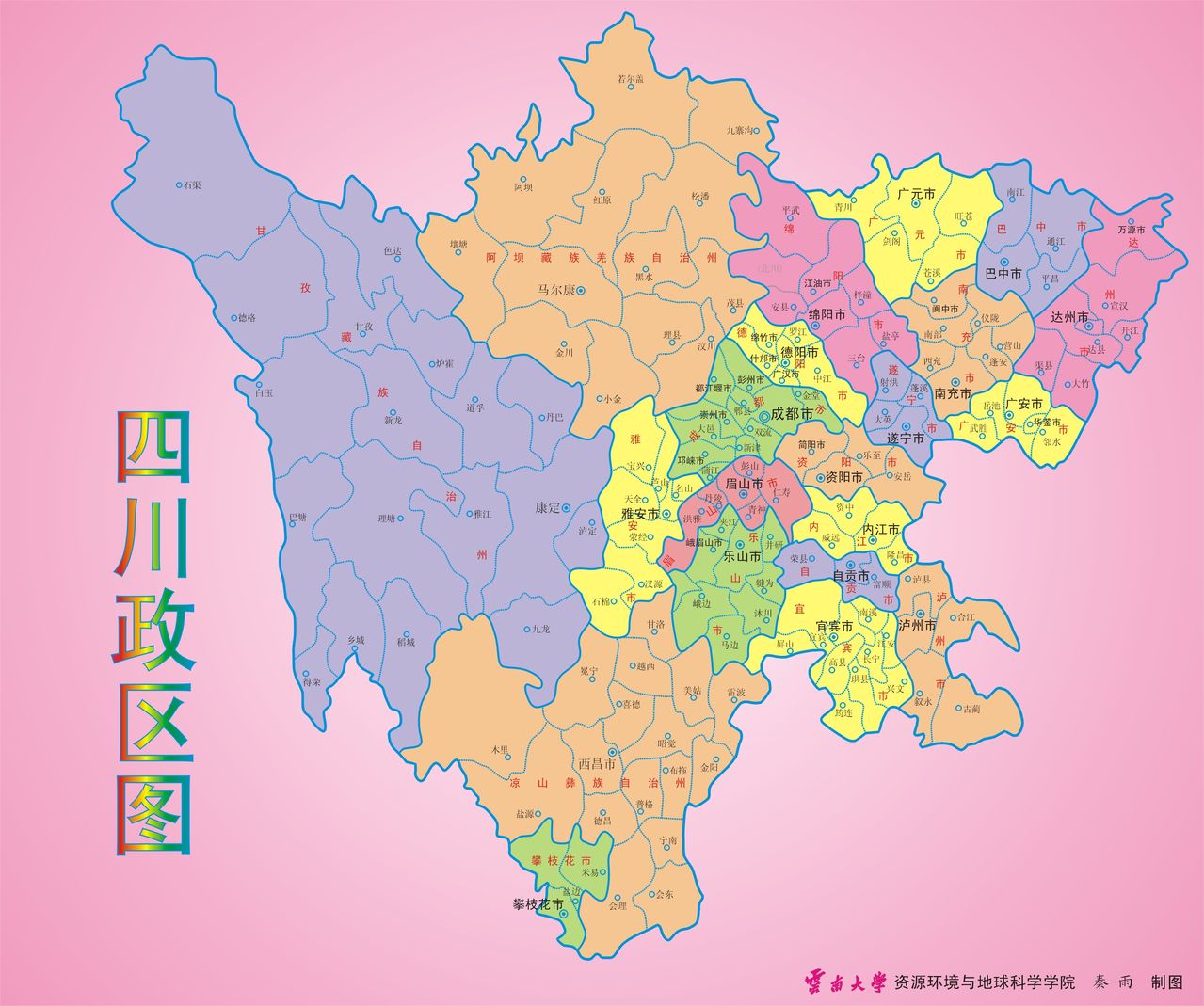

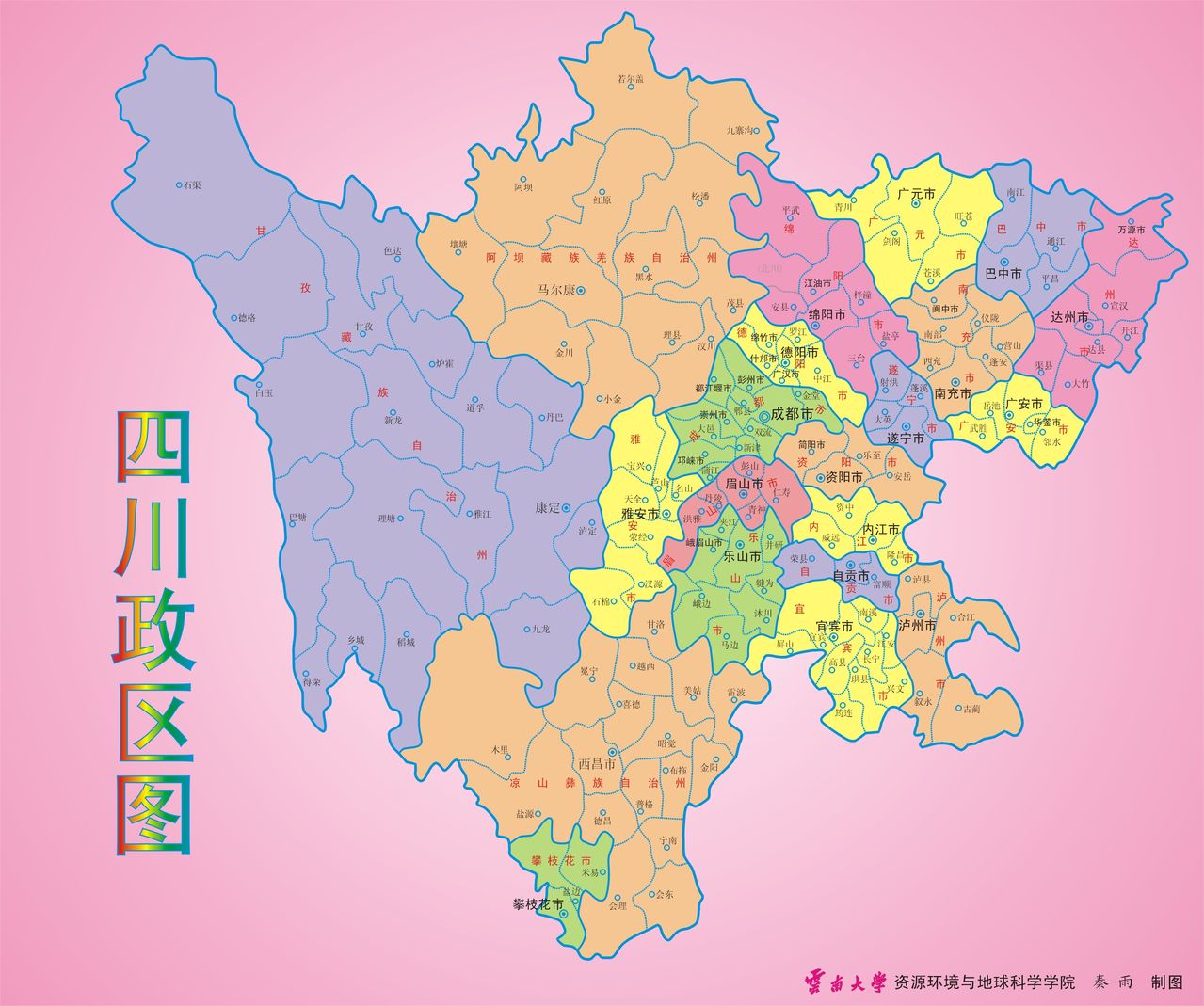

宋代以前的四川方言和元代至今的四川方言截然不同,依据宋代文献显示,当时的学者把四川方与西北方言合称为“西语”,属同一方音语系。蒙古人和女真人两次北方民满族的入侵, 给四川地区带来了灾难性的人口剧减。到清朝初年,四川人口甚至不足五十万。从1671年开始大规模移民,到1776年为止,105年内四川合计接纳移民623万人,史称湖广填四川。现代四川方言,就是在这次大规模的移民运动中形成的。 四川省行政区划

四川省行政区划

四川省行政区划

四川省行政区划四川方言,其实指的就是四川盆地(即为四川省中东部和重庆)内居民的官方语言。四川方言种类繁多,几乎是每县一口音,关于四川方言的标準音,川东以重庆话为标準音,川西则以成都话为标準音。在四川民间各地旧因“湖广填四川”的历史事件,而通称其为“湖广方言”,但现已不常用。民间亦简称四川方言为“川语”、“川话”。四川的客家人由于四川方言的通用语地位和其处于被四川方言包围的土广东话(客家话)方言岛的缘故,而称四川方言为“街腔”(威远、隆昌)、“四外话”(西昌)、“四邻话”或“四里话”(仪陇)。四川的老湖广话使用者则称四川方言为“贵州腔”(乐至)、“四平话”、“平话”或“四平腔”。而四川的羌族称四川方言为“汉话”。除此之外四川各地方誌中还曾以“蜀语”、“蜀方言”、“国语”等来称呼四川方言。而学术界往往称明之前流行于四川地区的语言为“蜀语”或“巴蜀语”,以区别于明清后由巴蜀语和各地移民方言融合而形成的四川方言。 四川方言

四川方言

四川方言

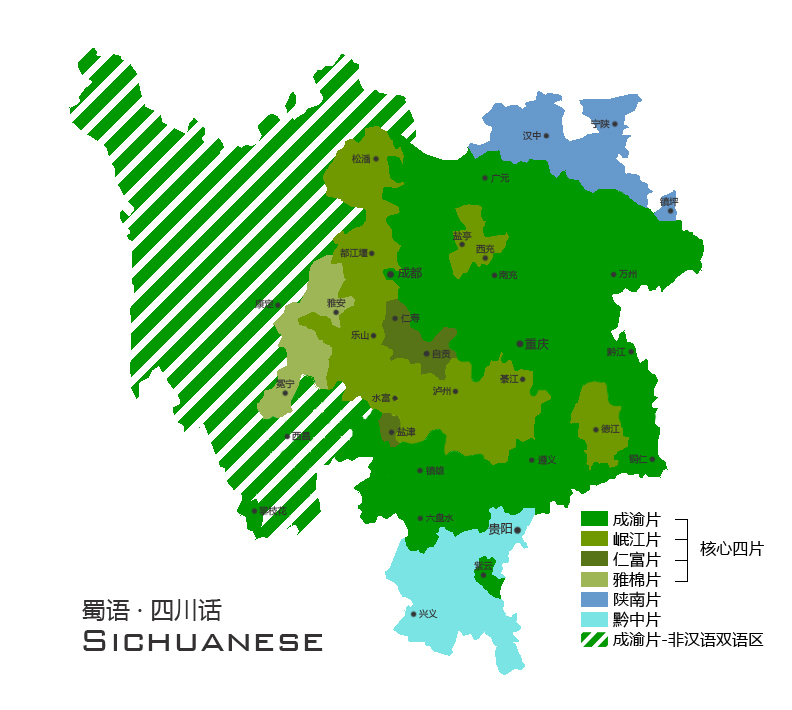

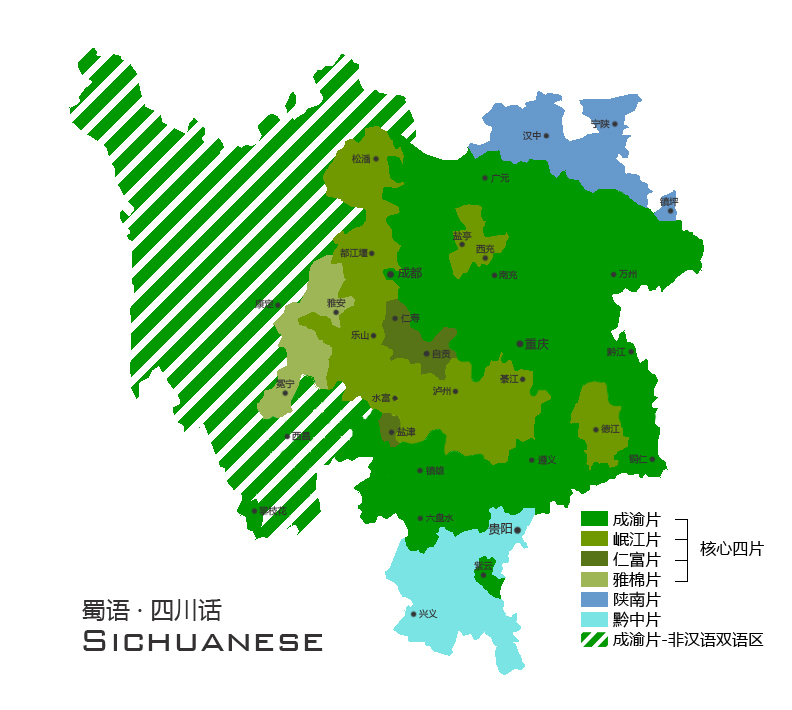

四川方言分片

四川方言大致分为七个小片:川中小片、川东小片、川西入归阳平小片、川西入归阴平小片、川西入声独立小片、川南入声独立小片、川南入归去声小片。

川中小片:大致包括南充。

川东小片:大致包括广安、达州(也包括直辖市重庆)语音特点:1.声调起伏;2.吐字硬朗;3.儿化丰富。

川西入归阳平小片:大致包括成都、德阳、绵阳。语音特点:鼻化元音丰富。

川西入归阴平小片:大致包括眉山、雅安。语音特点:1.入归阴平;2.鼻化元音丰富。

川西入声独立小片:大致包括乐山。语音特点:1.入声独立;2.鼻化元音丰富;3.儿化未作保留。

川南入归去声小片:大致包括内江、自贡。语音特点:1.入归去声;2.保留舌尖后音。

川南入声独立小片:大致包括泸州、宜宾。语音特点:1.入声调值偏低;2.保留鼻音;3.声调起伏稍大。

主要特点

音韵

■大部分地区所使用的四川方言没有平舌和翘舌之分,基本上把国语中翘舌音念为平舌音,比如:"智商"国语为[zhì shāng],四川方言为zi sang] 注2 (音同“子桑”);"超市"国语为[chāo shì],四川方言为[cao si](音同“曹四”);"支持"国语为[zhī chí],四川方言为[zi ci](音同“资瓷”)。 《让子弹飞》中採用的是四川方言

《让子弹飞》中採用的是四川方言

《让子弹飞》中採用的是四川方言

《让子弹飞》中採用的是四川方言■在四川方言 (但不包括成都方言) 中以鼻音“n”开头的音节中,如果韵母不是“i”开头(如“i”或者“in”),则“n”都通读为“l”。如“南方”,四川方言中音同“兰方”。成都方言的“n”在“i”前齶化为舌面鼻音。

■音节中或末尾的鼻音大都能区分,而成都附近、眉山、乐山等地的前鼻音(鹹山摄)弱化成鼻化元音,如成都中派“an”的发音为国际音标中的[ae~]。

■音节"ing"与"in"跟大部分南方方言一样,完全通读,统一发音为"in"。"eng"与"en"在大部分音节中通读为"en",如“痕”与“恆”同为[hen];“棱”发为[len]。但是"eng"和"en"在声母"m"、"f"后能够区分,前者发音为"ong",而后者仍然发"en"的音。"eng"和"en"在声母"b"、"p"后能够部分区分,前者"东、登"韵为"ong","庚、耕"韵为"en",而后者仍然发"en"的音。音节"un"在"d"、"t"、"n"、"l"、"z"、"c"、"s"后发"en"音,其余不变。

■音节"wu"固定变化为"vu",如“五”、“雾”等,"hu"变化为"fu",部分地区声母"h"后介音为"u"的字,声母变为"f"且无介音"u"。

■四川方言中没有韵母"uo",大部分读"o",部分入声字为"uê";

■国语中大部分声母后的"e" 读"o",并且无介音直接读,如:哥哥(go55)注意不要读成(guo55),上课(ko213)不要读成(kuo213),舌尖前音、舌尖后音后的"e" 必然读为"ê",但是岷江片中部分地方歌韵字读"ai";入声字在国语中发"e"的在四川方言中分两种情况,古韵母为“合、铎、曷”发"o",其余发"ê"。

■古合口一等字大部分保留介音"u",如累"luei213",横"huen21"(部分地方读"huan21")

■成渝片j,q,x后面的“u”可以读本音乌 虽(xü55)然 民族(qu21 这里的“u”读本音乌,而不是国语的“ü”鱼) 速(xu21这里的“u”读本音乌,而不是国语的“ü”鱼)度

■古明母侯韵字发音转为"mong",如"某、茂、亩"(虽然国语这三个字韵母不同)。

■古影母开口呼字,大多都冠以声母“ng”,如“安”[ngan55]、“恩”[ngen55];古疑母字除合口一等、三等字以外皆保留声母"ng",合口一等字声母"ng"消失,三等字大部分声母转为"ni"、少部分字声母"ng"消失或者保留声母"ng"介音消失。

■内江、自贡、巴中、仪陇、井研、筠连、仁寿、西昌、会理、盐源、德昌、冕宁、盐边、米易人民能够区别平舌、翘舌。

■新都、郫县、彭州、都江堰使用一种独特的“捲舌音”,在读“十”、“室”、“吃”、“侄”等古代入声字时不仅翘舌,而且舌尖后卷,有点类似于儿化音,比如“十”[shir]、“吃”[chir]。

■中江人在说话时喜欢加上“挂(gua二声)"。比如成都人说”吃了没有"是说“吃了没得”而中江人则说“吃挂没得”,“吃老”中江人说“吃挂老”,“做了啥子”中江人说“做挂啥子”,“遭老”,中江人说“遭挂老”,依次类推。在中江表妹的小品里可以听到这类的语言。

在声调上,四川方言阴平、阳平、上声和去声调值几乎一致,成渝片古入声归阳平(即二声),如“一”、“六”、“绿”等字声调均为阳平;雅棉小片古入声归入阴平(即一声);仁富小片古入声归入去声;岷江小片保留入声且韵母更存古,因此也与通常意义的四川方言差别较大。

大多数地区入声归入阳平是四川方言与其他北方话的主要区别。

辞彙

四川方言由于受北方官话的长期影响而产生了文白异读系统,白读音主要出现在高频日常生活用语中,而文读音主要出现在书面语、新辞彙中。四川方言的文白异读系统也在不断变化中,但主要的趋势是文读越来越占优势,部分字白读已趋于消失,固定为文读读音。

语法

除了有一些特有的方言辞彙外,语法跟国语基本一致,能逐字互译。

被动句中的“被”字一般说为“遭”,但此时带有不情愿、不高兴的感情色彩,所以平时被动句使用较少。如“他遭开除了。”国语中说为“他被开除了。”

还有一些比较有特色不能不提的形容词,白,不说白,说“迅白”;黑,不说黑,说“黢(qū)黑”;轻,不说轻,说“捞轻”;重,不说重,说“帮重”;快,不说快,说“飞快”;甜,不说甜,说“抿甜”;酸,不说酸,说“溜酸”;等等。倒装现象:“热闹”,要说“闹热”;“公鸡”“母鸡”,要说“鸡公”“鸡婆”/“鸡母”;“菜花”要说“花菜”;“套袖”要说“袖套”等等。

相关辞彙

常用词

“你在抓子?”中间的抓子意思是做什幺,全句为你在做什幺的意思。“抓”是“做啥”的连读;“抓子”就是“做啥子”的连读。

“你抓子老(方言,意味了)?” 其中的“抓子”意味怎幺了,全句的意思就是你怎幺了?

●扎起(zǎ)——江湖艺人跑场子表演求生活,锣鼓敲响,支持者围拢一圈予以鼓励和帮忙,防止有人使坏,叫做“扎场子”,简称“扎起”。开始表演前,艺人老大抱拳相谢支持者:“多谢各位弟兄为我们扎起”。引申意为“鼓励,支持,帮忙,制止捣乱”。

●雄起——大力展现阳刚之气,拿出自己的最大本领,压倒对方。泛指:加油。

●娃、娃儿、女娃子、男娃儿、弟娃儿、妹娃子——小孩子叫娃儿,女孩叫女娃儿,其余类推。二○年前这个“娃儿”通用于所有年龄阶段,相当于台湾的“男生、女生”,甚至于说老太婆都说“哎呀,人家是女娃儿,你让一下(ha)别个(go四声)嘛。”

●你娃儿——你小子!

●莫——别。 用法:莫来头。意思是没事。

●冇(mó)——没有,冇得。例句:你想啷块?我冇得钱。

●瓜——瓜,“傻瓜”的简称,含义还包括“憨包”之意。男人傻,就叫“瓜娃子”,女人傻,就叫“瓜女子”。中年妇女傻,就叫“瓜婆娘”。这个用法大约从文革中期开始。

●狗*的——口头语,加重语气:发狠地、下决心地、强调地、不满地、吃惊地、......

●宝、宝器。——憨包一个,到处出洋相的傻瓜。例如:“哪个人好宝哟。”“她是个宝器。”“几个土妹子和一个老宝气”。

●木、木鸡(宜宾,自贡方言听起来像“穆鸡”)。——来源于“呆若木鸡”,简化的成语,但比成语更加有分量,形容人思维迟钝,木头脑筋,不开窍。

●咋个——为啥,为什幺、怎幺

●喃门——怎样、怎幺(使用于绵阳等部分地区)“喃闷起的?”意为“怎幺回事?”

●啥子唉——什幺,

●洗白老——完蛋、一无所有、死了。例如:打麻将钱*都被输光了,“森上带点个子弹,都被洗白喽”。“愣格没得钱耐?”“刚一发工资,钱都被婆娘洗白了仨!”

●吹壳子——聊天,摆龙门阵.

●啷们,啷块——咋了?怎幺了?例句:你啷们(啷块)咯?

●把能(lén)——全部,所有。例句:他们把能都来咯。

语气词

西南官话里语气词非常丰富,善于表达微妙的意思,所以讲西南官话的人不要轻视自己的语言。

喔(语调上扬)——表肯定语气,是这样。

啊(语调下降)——表肯定语气,不错,是这样。

是噻——四川大部分地区使用,表肯定语气,"正确","对头".

哈——语气助词,1、轻微的疑问;2、友好。例子:欢迎多伦多的朋友哈!

嗦(só),有人写成“说、嗖”——疑问,并且马上肯定。例子:原来在这个地方嗦?!

喃——呢的另外读音,表疑问,自问。例子:咋个这些人都跑过来了喃,讯息够灵通的嘛!

嘛(má)——意义相近。

安(嗯)——疑问词。例句:问你去(qiè)不去,安?或 安?你说啥子。

哇——疑问词,轻微的“吗”。一般用在对方基本会同意的时候:杨老师,来一根哇?我们乡下人只有越土越好哇?再乱说,我要翻脸哈!!!

兮——语气词,那样子的:“你觉不觉得他有点神经兮兮?”“髒兮兮的。”“瓜兮兮的”

绰绰(có có)——形容词后缀,表某样子。神绰绰的(精神病样子),哈(傻的四川发音)绰绰的。

嘎(gá)——是这样幺?可以独用。

其他词语

●瓜娃子——傻小孩。

●爪子(zuà zǐ)——“做啥子”的连读。

●提劲——1.来劲,振奋人心:姑姑,太提劲了 ;2.同"扯皮",即"找茬"之意.

●×起——起来,常用在动词后面,加强动词的意义:雄起、来不起了、扎起、懂得起

●整——用途广泛的动词。例子:“整了顿速食麵”,吃了顿速食麵

●幺(yāo)——年龄最小的。幺姑娘、幺娃、幺女、幺叔、幺儿

●幺幺——姑姑(最小的姑姑)。

●巴适——好,合适,舒服,心满意足:“原来在城头没碰到巴适的?”

●苕气——红苕(甘薯)气味,转义为“土头土脑,乡下人样子”:“说我们身上苕气打不脱、脚桿是弯的!”

●稳起——稳住,不要露马脚。

●装神——假装出来的样子,装模作样的样子,演戏给别人看。

●龙门阵——聊天,摆龙门阵就是进行聊天。

●凶——厉害,有本事。如:“你娃凶喔,我都被你搞附了。”

●歪(wāi)——凶,形容一个人很兇。如“你好歪喔,我惹不起你。”

●猫——(mēr)凶。如:“那个女的好猫喔,两爪爪(zǎozǎo)就把他整成猫脸。”那女的好兇,几下就把他抓成了猫脸。

●毛——(máo)火了,怒了。如:“你莫把他惹毛了,他猫家伙。”你别把他整怒了,他很兇的。

●闷丕——(mēn pī)口语,常用与长辈对晚辈,笨蛋的意思。

●梭边边——第一个边拖长音。梭:溜走;边边:边缘。梭边边=溜走,逃跑,躲开。如:“你把事情搞糟了,想梭边边嗖!”

●铲铲——(cuǎncuǎn),语气词,加深程度。如:“你笑个铲铲。”意思是:你笑个屁。有什幺好笑的。笑什幺啊。

●分分儿钟——几分钟,很快;通常意为:稍等一下、马上的意思。

●咂——西南方言,1、吸吮;2、小口地喝酒、喝水。西南少数民族用麦管或细竹管从酒罈里吸酒也叫咂酒。

●呡(mǐn)——嘴唇少少地沾一点儿,如“呡一口酒”

●拐——这里用“拐”字是同音字借用,意义完全不同。错了。“拐了,拐了”是“错了错了”,“不会拐的”是“不会错”。

●格、嘎——西南方言习惯疑问词前置。“格是?”(是不是)。“格好”(好不好)。“格吃了”(吃了没有)

●切(qiè)——去。例如:“我们一起切。”

●哈(hǎ)——“傻”的四川发音,如:“傻儿师长”,四川人念“哈儿师长”;“哈绰绰的”,傻乎乎的,傻瓜的样子。

●哈(ha)——疑问。自问自答。轻度肯定。例子:“格是哈”?-是不是?是幺?“军医哈”-是军医吧?是军医。

●服、附——糊涂,糊。川北人f/h不分,糊涂念“服涂”,搞“附”了,就是被搞糊涂了。例如:你娃凶喔,我都被你搞附了。

●不要虚:虚,心虚,害怕。不要害怕。

●绽(zàn):爱表现,性格外向张扬。“我很赞”,我很外向张扬。

●扑爬跟斗:摔筋斗,在地上爬滚。

●牙尖舌怪:多嘴婆,搬弄是非,挑别人的毛病。

●舔(tiǎ)肥:舔别人的肥屁股,拍马屁。

●天棒:(川东,川中用得多)相当于北方方言的“愣头青”“二桿子”,讲话和做事情不假思索,不管后果乱做,像傻瓜一样办事。得罪了人自己还不知道。

●崽儿:(重庆话)贬义的“那小子”。

●黑幺:非常

●串串(cuan cuar):近似小火锅

●芊芊(qian qian,一声):条状的硬的细长物件,材质可以是竹木、金属等。如织毛衣的棒针,可以叫“毛线芊芊”。

●砍脑壳滴(哩):神经病,也有的地方用来诅咒,埋怨他人

●偷儿(偷哥儿):贼 ,绵阳人(宜宾人)则爱说"贼(zuí)娃子".

●摸别个包包(摸哥儿):掏人家口袋扒手

●疯(fōng):尽情地狂

●黑:很、非常 (重庆人特有)

●耍:休假、玩儿;“耍朋友”意为“谈恋爱”。

●汪山:地名,在江南山上

●老汉儿:老爸。

●又费马达又费电:不划算

●黑闷凶:非常有能耐、本事

●贡:窜进窜出

●耿直:重庆人最常挂在口头的两个字。重庆话说一个人不耿直,是对他最大的侮辱,那你在重庆人里也就混不开了。耿直要对朋友无条件诚实,信任。

●假打:这个词与耿直相对,而有异曲同工之妙。呵呵,说假打的时候,就是要打假.(貌似李伯清创造")

●宝气:傻。

●冒皮皮:找茬。有道是“冒皮皮,打飞机”。

●沖壳子——吹牛.和吹壳子有点相近。

●龙花、龙火皮:乡巴佬,龙火皮意指土得要命。

●背兜儿:背篓

●婆娘:女人,有时也指妻子。

●扯(chei,三声):发音时韵母音要拉长。表示离题了。例如“扯远了”,“胡扯”,“扯靶子”。

●爪(zuá):踢。例如“爪球”,“爪你两脚(jió)”。

●爪(zuai,一声)瞌睡:打瞌睡

●跩(zhuāi)筋斗:就是摔跤了的意思

●脑(lǎo)壳(ko,二声):脑袋

●倒拐子:手肘

●罗兜:罗兜原意是指一种装东西用的框子,两个可用扁担来挑。引申指臀部,的前者多用于人,而后者多用于动物,尤其是猪

●开山:泸州地区的一种方言,就是“小斧”的别称。这种小斧刃面是钝的,用于砍开石头,斧背用于打击凿子。由于大石头是从山上开凿下来的,所以这种小斧就叫“开山儿”。

●风车:手动产生风的农用器具,一班用来吹乾净稻穀等粮食里的杂质。

●客西头儿(客心脑):膝盖

●曲(qv)san:蚯蚓

●爪母儿、爪猫儿:蚱蜢

●虼蚤:跳蚤

●金啊子:知了产子

●克(kéi)马子:青蛙

●赖格宝:蛤蟆

●鱼曲儿:泥鳅

●曹虫:蛔虫

●新姑娘儿:七星螵虫

●偷油婆,灶马子:蟑螂

●雀雀(qió qió)儿(鸡儿):小鸟 ,有时也指男性生殖器

●叫鸡子、叫机儿:蛐蛐儿

●雷公虫:蜈蚣

●秧猴子:螳螂

●堂客:内人

●涮罈子打广子:说大话,吹牛皮。//涮罈子,此处为 算弹指,原意为走江湖,给人定命数的算命先生,多为胡说之人,故引申为说大话,乱说之人。

●日白:吹牛皮,瞎聊,胡侃。

●空了吹:少在这儿瞎说。不要再吹牛了,没人信你!

●豁别个:骗别人 。豁:糊弄。

●别个:别人

●脚桿/腿桿:腿脚

●你虾子不胎害:骂别人不知道好歹

●连儿桿:人的小腿 火巴耳朵的(火巴)字

火巴耳朵的(火巴)字

火巴耳朵的(火巴)字

火巴耳朵的(火巴)字●火巴(pā)耳朵:旧指男人没骨气,怕老婆,现多意为耳根软,听老婆话。

“火巴”字原意为“软”。在成都确实有一种脚踏车改装的交通工具叫做这个名字。不过引申出来也有“怕老婆”的意思。

●龟儿子:骂人的话,标準的四川语言,指人出生低贱。很多时候只是用作口头禅,用来加强语气。

●改(解)手:上厕所

●巴:贴上、附着。例如:“巴到烫”(粘着烫)。

●对头:是的。

●晓得老(哒):知道啦,有不耐烦的意思。

●硬(èn)是:确实是。

●条子:父母打孩子的棒

●归一:完成的意思

●霸道:在四川话中经常用于褒义。意思是绝了、厉害、高,实在是高、好得没话说。例“妹妹的身材好霸道喔。”

●粑咔:在重庆话中经常用于褒义。意思做事得很好。

●杀麻麻鱼:浑水摸鱼,矇混。

●围腰:围裙。

●X巴:如“盐巴”“牙巴”等。哈哈,“泥巴”就不算了哈,那是国语。

●伸(cēn)过来、痴过来:伸过来

●光(guàng)的:光溜溜的

●拗(you)四声:手脚不停地动

●吱胶、擦子:橡皮擦

●读脚:跺脚

●扯仆汉:打呼噜

●逞下去:压下去

●马起脸:板脸

●车笔刀:削笔刀

●莫浪(恁)个:不要那(这0样

●斗是:就是

●拱过来:挤过来

●骇得:吃得多

●扯把子、日白两党的:说谎

●光胴胴(dǒng):没装上衣

●光擦擦(cha cha,一声) :裸体,衣服裤子都没穿

●光沟子:光屁股

●夹色子:结巴

●拜(bai,一声)子:瘸子

●掐(qiá)过来:跨过来

●逗硬(èn):动真格的

●看稀奇:看热闹

●高耸耸:很高

●肥东东:很胖

●烦躁躁:非常烦

●短处处:很短

●趴露露:很软

●滴点儿:很少

●惊抓抓的:大惊小怪

●疯扯扯的:疯疯癫癫

●狂西西的:很糊涂

●亮瓦瓦:很亮

●屋独独:冷不防的

●神戳戳的:发神经

●念栋栋:粘稠的

●俗杂杂的:俗气的

●火瞟瞟的:灼伤般的疼

●吃嘎嘎:吃肉的意思

●卡卡各各(kā kā gó gó):角落

●吹垮垮:聊天

●二扯火:不靠谱的人

● 提劲:助威

●瓜兮兮:傻傻的

● 哪个噹噹 当者:那个地方

●惊风火扯:神经兮兮

●神绰绰:神经病

●甲甲(jiá jiá)、隔力:身上的污垢

●索索(suō)板儿:滑梯

●蛮施、几扒:特别、很,加重语气,比如你蛮施烦,就是你特别烦。

●龌龊(ó chó):特别髒的意思。

●团(tuán)转:四周。

●孔雀(qió):自作多情,自以为是。你好孔雀喔!

●撇脱(tó):容易,简单。这事莫啷个撇托?!

●不消:不需要,不消说,不需要说,要不要我开车去接你,不消。

●莽:傻,笨,莽子,莽娃儿 也可形容智障的人。

●蒲嘘儿:水果名称,即荸荠,马蹄。

●盐须:香菜

●撑花儿:雨伞,如今很少人用了,主要是川东地区。

●撒果(sá guo二声):结束,完了

●闷墩(dēr)儿: 胖子 。贬义,一般说人闷墩(de)儿是骂别人是傻瓜。

● 抹货 巴片:占人家便宜

●街(gāi)娃儿豁皮:骂人的话,多指骂男的。街上的流氓,地皮。

●娼夫:说男的和人有染

●娼妇:女的和人有染。

●攒劲架时:一直不停的弄。

●毛起:发飙

●卯起:形容两人之间有矛盾

●茂起:把东西拿出来打赌

●青丝烟缝:不透气

●落教:表示承认自己的错误,愿赌服输等。

●开黄腔:乱讲话

●认黄:给面子

●松活:轻鬆

●经(jin三声)试:耐用 坚固。这个手机还经试喔,楼上甩下来还没有烂。

●哈数:轻重,理智。“这人做事情莫得哈数。” 说这个人做事情不晓得轻重,有点鲁莽。

●相因:便宜

●射剁子 扯剁子 :转移视线 “好久给我还钱,不要给我扯剁子”

●扯拐:出故障 弄错了。

●闹刨了:话多

●超哥:原意是社会上的流氓。褒义是指这人在某行业比较牛。贬义是指这个人就是一个街上的小流氓。

●扭到:纠缠 抓着不放。

●舍物:骂畜生,多指代骂女人

●剪脑壳:去理髮。

●按过切 杀过切:赶过去

●棒老二:土匪

●黄棒:门外汉一窍不通的人

●螺丝骨、螺丝拐:脚踝

● 膝盖: 客西头儿

●颈项(háng):脖子

●劳慰:感谢的意思

●学(xuó)校

●医院(wàn)

鹦鹉=恩恩儿

蜻蜓=叮叮猫儿

蚯蚓=曲线儿

蟋蟀=叫鸡子、叫机儿

蝙蝠=盐露笋儿、夜北灰儿

乌鸦=牛屎伴儿

鲈鱼=黄骨头

蜻蜓=顶顶帮儿

乌梢蛇=乌梢鞭子,乌骚蛇

青蛇=菜花蛇

竹叶青=青竹飈

喜鹊=鸭雀子

赖蛤蟆=赖格宝

螃蟹=旁块(三声)

青蛙=切猫儿\切麻子

老婆=老捏儿=婆娘=屋头里

内裤=遥裤\火炮儿

不穿内裤=挂空挡

风筝=风兜儿

手肘=倒拐子

小纸条=飞飞儿

闪电=扯火闪子

地方=踏踏

里面=里头

小便=喔尿 屙尿

大便=喔屎屙屎

拖鞋=杀板儿孩,拖孩

计程车=猪儿

中间商=川川儿 串串儿

板车=甲甲车

石头剪刀布=石切儿(qiēr)

东西少=滴点儿

全部=一哈(hà)

一巴掌=一耳屎

接吻=啃兔儿脑壳

打架=打催过捏

吵架=扯筋

看=(qiǒ)念一声

捏=(ruá)念三声

提=(diā)念一声

冷=冰欠

非常黑=雀(qió)马打黑,黢摸达黑

场面宏大=阵丈之吓人=阵仗喔=黑人得很

形容满的=扑修闷嫌

搓澡=搓夹夹=搓夹子

直走=抵拢

靠拢=抵拢

说话=开腔

吹牛=开黄腔

爱打扮=妖艳儿

天气冷=冷飕飕

形容急忙慌慌的=惊风火扯,惊爪爪

撵趟趟儿=扑爬跟斗

麻烦=恼火

衣服穿的紧=鼓丁暴涨

形容身上摸的钱了=分儿都不分儿了

形容东西煮得很软=稀溜耙,稀趴烂

形容做事情很投入=闷到脑壳

胡牌=郭(guó)了

听牌=下轿

吃多了不消化=梗到了

吝啬=色家子

不踏实=里扯火

打哈欠=打火海 打豁咳

显怂相=球怂球怂 躲起=藏倒起

装怪=的儿啊当嘞

买便宜货=买相因=占欺头

关紧(门窗等)=关得清死烟缝\关得帮紧

经常=环是(huán shi,四声)

反而=颠转

很可能=多半

故意=利边,执耶儿

狼吞虎咽=穷劳饿(ò)虾,穷悚俄悚

一只眼的人=边花儿=多眼龙

一只脚有问题的人=掰掰儿、摆子

形容一个人不修边幅=日不笼耸/鬼迷日眼

扇耳光=广耳石 广儿屎

试一下=告一哈

没关係=莫得事\不存在

忙不过来=搞不赢

弄不懂=搞不醒豁

客西博咯=膝盖

毛斯/驾池=和厕所一个意思(乡下猪圈里的厕所)

敦独=胖

打标枪=拉肚子

罗个=那个

拌筋=打架

桑泡儿=桑葚

大柑子=柚子,柑橘

搞紧=赶紧,快点儿

莫啥子=没关係,无所谓

外来影响

吴语

抗战时期、三线建设时期、以及入川的建设兵团中,有很多吴语人口。主要集中在绵阳市、安顺市等。总计660万人,占吴语使用人口的8%。其中重庆市有吴语人口115万,占重庆市总人口的11%。因此吴语很大程度改变了重庆市的语言,而重庆话作为四川方言标準音之一,又进而改变了整个四川方言的面貌。

如:

“格势”(标緻,新潮,源自上海话)

“行势”(能力强,源自苏州话)(“行”读音同“银行”的行)

“转去,转来”(回去,回来,源自苏州话)

“宴”(晚,源自苏州话)

“乘”(念“神”,语音源自吴方言)

“宝气”(源自上海、苏州话”宝货“,比喻人傻,白痴,不懂事等)

湘语

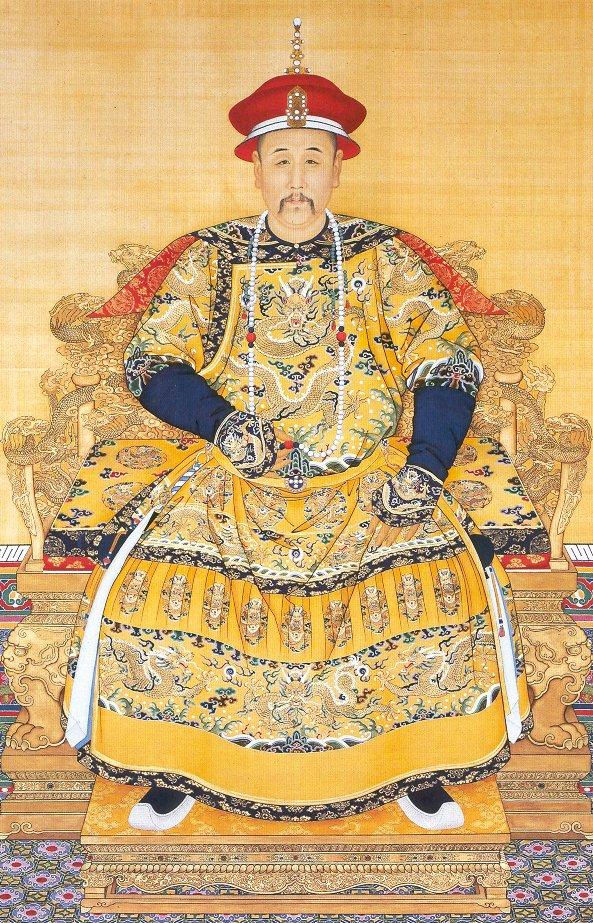

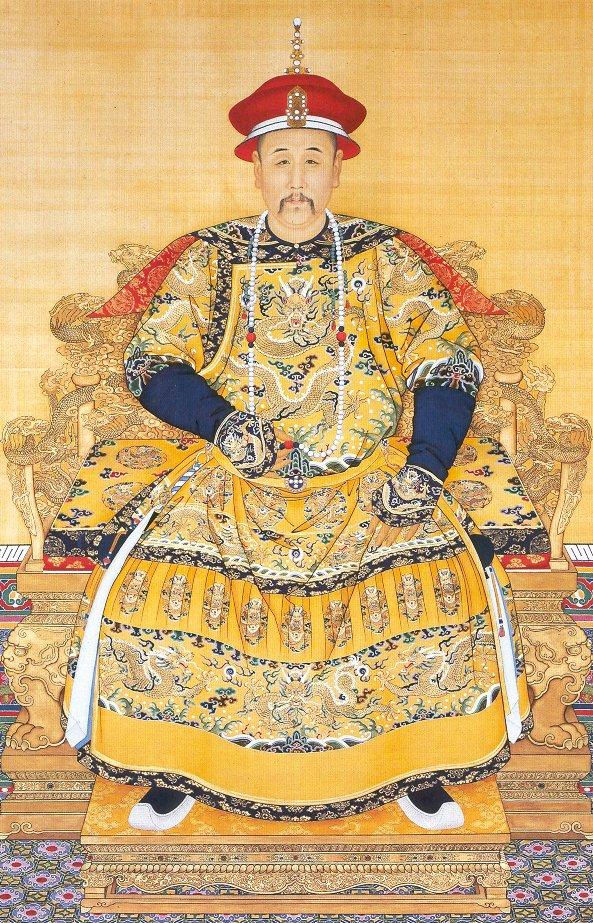

“永州腔”——四川的湘方言,是由于清康熙、雍正至乾隆年间,湖广省湘语区的乡民迁蜀,定居在沱江中上游的丘陵地区和边远的山区,语言方能保留至今。湖广省湘语区入蜀的移民主要来自永州府、宝庆府,也有来自长沙的。这种保留在四川远离城市,交通不便的山乡中的湘语,以永州话、祁阳话为代表,被称为“永州腔”,也就是通称的“老湖广话”。人口约100万。在经济较发达、交通较为方便的城乡落户的湘语移民,经过长期与四川居民的互相影响,被汪洋大海的四川官话所融合,未能保存完整的湘语。但这些被融合的湘语移民的后代,他们所说的四川方言中,又带有原籍的余间或变间。现今湘方言在四川方言中居第三位,主要位于重庆市秀山县、黔江区等邻近湖南的地区。 雍正

雍正

雍正

雍正分布

四川方言指四川人主流的话语。四川方言一般被看作西南官话的代表,和云南话、贵州话共同构成一致性较高的西南方言。

四川方言是汉语方言中的一种,属于北方语系。四川方言在语音、辞彙、语法上和国语总体上相当接近,在语调上则差异显着。

四川方言的形成:四川话是古蜀语融合巴语以及中原汉语,尤其融入了元末明初和清前期的两次湖广大移民的移民方言逐步形成统一的四川话。

四川话有别于四川地区的语言。四川话主要流行于四川汉族人群中,特别是四川盆地的四川人当中。

四川境内的汉语方言中,除了绝大部分四川人说四川话外,还有大约150万人说“客家话”,主要是广东东部和北部移民的后裔;沱江中上游丘陵地区和边远山区约有90万人带“永州腔”,是湖南永州府和宝庆府的移民后裔。

在四川盆地的周边山区或高原地区,还存在其他多种民族和语言。四川境内,四川话外,主要的语言,盆地的西边,即川西高原,有彝语、藏语、羌语;盆地的南边,有苗语;盆地的西南边,有土家语。

相关关係

将成都方言作为四川话的代表与其它汉语方言进行辞彙的比较,大致可以得出四川话与其它汉语方言的亲疏关係(如下表所示),与四川话辞彙相同比例越高的,与四川话的关係则越亲密;反之,则越疏远。四川话与同属汉语西南官话的云贵官话关係最为紧密,但由于四川地区与云贵地区在人口构成上有一定区别,因而辞彙上已经出现较大差异。

西南官话区外,湘语与四川话联繫最为紧密,两者拥有大量的独具特色的共有辞彙,同时值得一提的是,湘语与川渝地区以外云、贵、鄂等地的西南官话关係却比较疏远,这主要是由于清前期的“湖广填四川”移民运动中,有大量来自湘语区的移民进入四川,湘语在现今四川话的形成过程中扮演了重要的角色,从而带来了大量来自湘语的辞彙。扬雄《方言》中归为古楚语的“謱謰”(四川话俗作“裸连”,啰嗦之意)、“革”(四川话称“老革革”,老之意)、“崽”(四川话称“崽儿”或“崽崽”,儿子之意)等辞彙便进入了四川话,同时四川话中“蚌壳”(蚌)、“跍”(蹲)、“侧边”(旁边)、“酽”(浓稠)、“灶屋”(厨房)、“堂屋”(正房)等辞彙也很可能来自湘语。此外,四川话在辞彙上与赣语的相似性也超过了与四川话同属官话的北方官话,这也与清初大量来自江西的移民进入四川有关。

| 排名 | 汉语方言种类 | 方言点 | 与四川话相同的辞彙比例 |

|---|---|---|---|

1 | 云南话 | 昆明话 | 58.3% |

2 | 湘语 | 长沙话 | 54.9% |

3 | 江淮官话 | 扬州话 | 52.7% |

4 | 赣语 | 南昌话 | 49.4% |

5 | 北方官话 | 北京话 | 47.8% |

6 | 吴语 | 苏州话 | 36.4% |

7 | 粤语 | 广州话 | 27.4% |

8 | 客家话 | 梅县话 | 27.2% |

9 | 闽语 | 厦门话 | 20.2% |

和羌语的关係

| 方言点 | 语言种类 | 阴平 | 阳平 | 上声 | 去声 | 入声 |

|---|---|---|---|---|---|---|

桃坪话 | 南部羌语 | 55 | 31 | 51 | 13 | 33 |

茂县话 | 四川话 | 55 | 31 | 53 | 13 | 33 |

汶川话 | 四川话 | 55 | 31 | 42 | 13 | 33 |

都江堰话 | 四川话 | 55 | 31 | 42 | 13 | 33 |

理县话 | 四川话 | 55 | 31 | 53 | 35 | 44 |

建立古蜀国的蜀族便是由岷江上游的今羌族聚居地迁徙至成都平原的古氐羌系民族的一支,作为四川话源头之一的非华夏语的古蜀语与羌语便具有密切的联繫。同时由于羌族与巴蜀汉族交往密切,加之羌语各方言间难以沟通,使“汉话”(羌族对四川话的称呼)成为了不同地区羌族之间用以交流的通用语,四川话(主要是羌族聚居区周边方言)对羌语造成了巨大的影响。

首先,南部羌语受四川话的影响而产生了声调。以羌语桃坪话为例,其拥有6个声调,其中5个都与四川话借词有关。这5个声调与羌族聚居区周边四川话不仅调类相同,且调值也几乎完全一样(如右表所示)。其次,羌语中拥有大量的来自四川话的借词,这些借词以名词、动词为主,有少量量词、副词、连词,涉及方面十分广泛。同时由于羌语区各地受汉族影响程度不同,因而汉语借词比例也不相同,总的来说四川话借词占羌语总辞彙的10%到30%。羌语中的汉语借词发音与羌族聚居区周边四川话发音基本相同,且同样具有保持古音较多的特徵。另外羌语在四川话的影响下,增加了辅音音位[f]、单元音音位[ʅ]、二合元音、三合元音以及鼻尾韵母等语音要素。