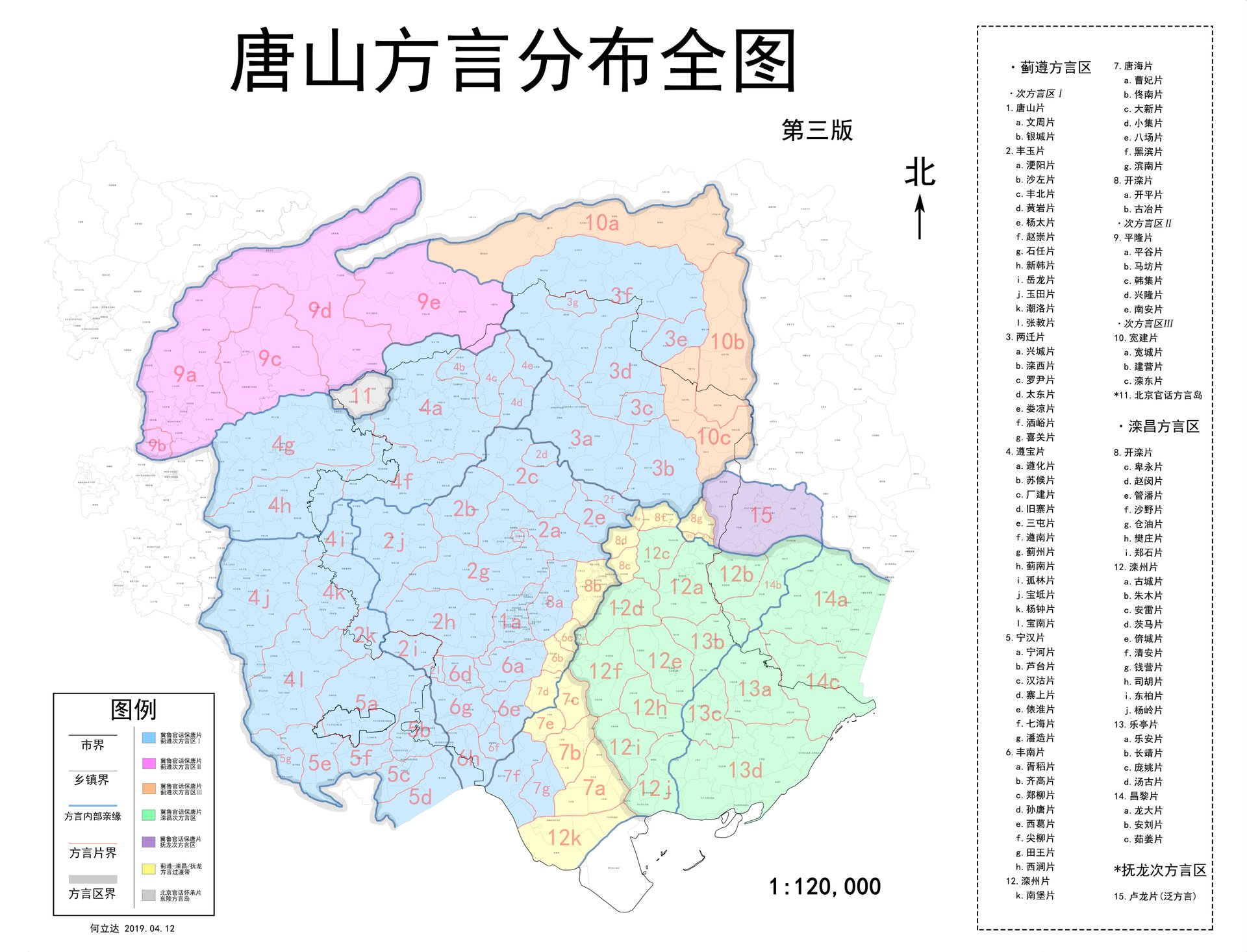

唐山地方语言属于中国北方方言区华北次区方言系统中的地域语言。在漫长的历史进程中,从地域交流角度说曾受到中国多地的影响形成;从民族交融角度说,曾经受到契丹、女真、蒙古、满族等少数民族语言的影响形成。唐山方言,广义上指唐山市範围内的所有地方方言以及其周边属于冀鲁官话蓟遵小片和滦昌小片的方言,狭义上指现今唐山市範围内属于冀鲁官话蓟遵小片和滦昌小片的方言。作为一种方言,唐山方言与国语有着一定的差别。我们把广义的唐山方言分为12个类型、三个过渡带以及一个较为明显的类方言岛,细緻分为38个次小片、68个次区。总体来看,内部语音差异比较明显,语调调类有三调、四调、五调和六调四种类型;内部语彙、语法差异相对比较小。

基本介绍

- 中文名:唐山方言

- 外文名:Tangshan Dialect,Tangshanese

- 系属:冀鲁官话保唐片蓟遵、滦昌小片

- 覆盖地区:唐山市及其周边

- 时代:唐代

覆盖範围

唐山方言广义上包括冀鲁官话保唐片的蓟遵小片和滦昌小片两个片区,但其中一般不将北京平谷区方言纳入唐山方言;唐山方言在狭义上包括唐山市範围内遵化、玉田、丰润、迁西、迁安、路北、路南、丰南、开平和古冶以及天津市範围内的蓟州、宝坻等地的蓟遵小片方言。唐山市:路北区、路南区、古冶区、开平区、丰润区、丰南区、曹妃甸区、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、滦县、滦南县、乐亭县;秦皇岛市:昌黎县;天津市:蓟州区、宝坻区、宁河区;承德市:宽城县、兴隆县

历史沿革

唐山地区的方言俗语异常丰富。大家都知道唐山地区历史上出过许多大作家,比如曹雪芹、张爱玲、管桦等,也出过许多大诗人,比如李瑛、张学梦,更出过很出色的语言学者,比如乐亭的史梦兰,他关于连绵字的着作到今天也是编纂辞书的重要参考着作。这些杰出人物的出现,固然有着複杂的原因,但是唐山地区语言之丰富多彩,应该是一个不容忽视的重要因素。

从历史上看,大约没有哪一个地区有过唐山地区这样複杂的经历,这里历来是一个多元文化对峙交融的地区。从周初以至春秋时期,这里就存在过两个诸侯国,一个是昌、滦、乐地区的孤竹国,这可能是一个属于华夏文明体系的政权;另一个是丰、玉、遵一带的无终子国,这是一个山戎政权,属于少数民族。在那个时候,唐山地区就是一个华夏文明与蛮夷文明交汇的地区。秦汉以降,诸如匈奴、乌桓、鲜卑等多个少数民族都在这个地区实施过统治,更不要说唐宋以来的辽、金、元、清等少数民族的统治。这些少数民族的文化,都给这个地区的文化留下了深刻的印记。明朝建国之后,又多次由江、浙、山西、山东一带向唐山地区大规模移民,这些移民同时也把他们的文化带入了唐山地区。

因此,唐山地区就成为一个多民族、多地域文化的交汇区。明清以来,这里又有一条“无终古道”,清代称为“大御路”,就是如今的102国道,这是当时连线关内关外的惟一通道,而唐山就处于这条大道的中心地带,这里便成为连线关内关外的交通咽喉,东北文化与关内文化又在这里交汇起来。就连当时朝鲜的使臣到北京朝贡,也要走这一条道路,因此他们也在这里留下了文明的痕迹,丰润区至今有一个村庄叫做高丽铺,就是当时朝鲜使臣的驿站。朝鲜的摺扇在丰润传留,被丰润匠人仿做改进,竟然搞出了名震北中国的着名产品,在北京稳坐半壁江山。时至清末民初,随着开滦煤矿的开发建设,大批的洋人和广东人进入唐山,他们也带来了自己的文化,与唐山本土文化相混融,最终融进唐山文化,成为唐山文化一个组成部分。

正是因为这种独特的历史,造成了唐山地区方言俗语的多元性,包容性,这种多元性又不是单摆浮搁地放在那里,彼此格格不入,而是统统融入唐山语言之中,与唐山语言成为一体,难分彼此。因此造就了唐山语言海纳百川般的博大宏阔。它不像别地方言一样,是在一个相对封闭的圈子里保存下来的活化石般的东西,而是在一个开放的环境中逐渐形成的活泼泼的极富生命力的语言体系。它又不像一些开放地区一样,在开放中逐渐失去自身面貌,比如北京方言,现在就完全不是那末一回事了。这里又具有极其强大的稳定性,不论辞彙和语音,都仍保持着自身独特的风貌。这里便出现一种语言的奇蹟。就以相声演员为例,许多相声演员极具语言天赋,可以学说各地方言,惟独对于唐山方言,他们绝对无能为力,迄今为止还没有一个学得像那末回事的。这不仅仅是唐山的语音语调难以把握,更难的是唐山地区那些独特的辞彙他们不懂,因此说出来就很不像唐山话。戏曲演员中也唯有一个赵丽蓉说得像,但是她本身就是宝坻人,旧日与唐山同属京东地区,语言体系是一样的。其他人就很难说了。 方言大使——赵丽蓉老师

方言大使——赵丽蓉老师

方言大使——赵丽蓉老师

方言大使——赵丽蓉老师也正因为唐山方言俗语的宏富,造成了研究中的困难,许多语言难以找出语源。我们对于这方面素少涉猎,因之所见甚浅,在这里只能根据日常接触过的一些皮毛谈点一知半解。

有的是古语古音。比如唐山人常说的倘或(音灰)儿、疑惑(音灰),就是两个古代辞彙,由于或和惑都是入声字,在诗韵中收在入声十三职中,与贼、塞等同韵。北方话中没有入声字,入声字在北方话中往往音变为其他声调,这两个字在别地演变为去声,在唐山则演为平声字,于是就成为现在的读音,而唐山人则往往以为这是唐山土话。比如还有一个“且”字,这个字的运用在唐山也很独特,比如我们等一个人,有人问:“还须等吗?”有人答:“且等着呢。”这个意思是说尚需等待一个较长的时间。这个词诗圣杜甫常用,比如在他着名的《秋兴八首》中就有这样的句子:“羯胡事主终无赖,词客哀时且未还”,对于这个且字,张相的《诗词曲语辞彙释》有解释:“且,犹尚也……且未还,尚未还也。”由“尚”引申出“较长的时间”这个义项,是顺理成章的事情,因此这也是一个古词。还有一个词“淹禁”,这是唐山口语中使用频率颇高的一个词,表达埋没、耽搁、糟蹋、白搭、难受等等複杂意思。“禁”读阴平,就如“禁不住”之“禁”在唐山读为阴平一样。比如好心做事,却不被人理解,甚至出现相反效果,就会说:“可惜我一片好心,淹禁了。”或者说:“淹禁了我一片好心。”吃饭的时候,菜餚很好,烹调手艺却不佳,就会说:“可惜这幺好的材料,淹禁了。”或者说成“淹禁了这幺好的材料。”一个人有很好的才华,却得不到提拔重用,也会说:“可惜那人的才华,淹禁了。”或者说:“淹禁了那幺好的才华。”犯了胃病,反胃烧心,也会说“心里淹禁得慌”。这个词原本是司法用语,《宋史·职官志》有这样的记载:“提点刑狱公事,掌察所部之狱讼而平其曲直,所至审问囚徒,详覆案牍,凡禁系淹延而不决,盗窃逋窜而不获,皆劾以闻。”这便是“淹禁”一词的原意,“淹”有长久之义,“禁系”即拘禁,义指人犯拘到狱中,案子却久拖不决,它的含义相当于现代法律用语中的“超期羁押”。到了元代,就简化为“淹禁”一词。清乾隆十九年修《丰润县誌》有一篇元人张勖写的《创建两庑碑铭记》,其中有这样的句子:“狱中无淹禁之囚,境内绝盗贼之警”。这个“淹禁”正是在“禁系淹延而不决”这个意义上使用。这个词流入民间口语之中,引伸出埋没、耽搁、糟蹋、难受甚至现代口语中白搭、白瞎等诸多义项。由于音转或者借字不同,出现“淹煎”,“淹尖”、“淹蹇”等等不同字面。再比如我们唐山地区的乐亭县,“乐”,我们都读作“涝”,对此许多外地人不理解。其实这也是一个古代的发音,比如《诗经》开篇第一首诗《关雎》,最后一句是“参差荇菜,左右芼之;窈窕淑女,钟鼓乐之。”这个“乐”字,清代就有学者指出应该读“涝”,可见在《诗经》的时代就是这样读的,外地人变了,唐山人好古,仔细地保留下来。

北京方言的影响。明清两代,唐山地区都属京畿地区,北京方言对于唐山方言的影响是巨大的,比如我们这里把“隔壁”说成“界比”,把“来客人”说成“来且”,头顶这块地方叫做“头直上”,老北京人就这样说。逢年过节或者红白喜事,在头一天先把大菜——即肉、鱼之类弄熟,放进碗中,第二天一蒸就成,这个过程我们这里叫做“落(音涝)作”,老北京人也这样说。一件事没有办成,我们这里习惯说“这个事儿吹咧。”这也是北京方言。像这样例子可说太多了,我们常说的下三烂、落(音涝)道梆子、无赖(音勒)游、死殃、坐窝儿、压根等等,甚至我们这里比较独特的把觉悟的“觉”读成“搅”,学生之“学”读成“淆”,都是老北京的发音。由于北京是京都,人员流动性大,语言的变化也大,所以这些方言他们不大说了。可是我们这里却相对保守一些,因此保留下来。

东北方言的影响。如果仅就东北汉族方言俗语来讲,我们可以说东北方言中相当大一部分就是唐山方言,因之我们与东北人交流没有丝毫障碍。历史上唐山地区的人就有“闯关东”的习惯,生活过不下去了,到东北去谋生路,是很普遍的。唐山地区的商人,尤其是南部昌、滦、乐一带的商人,在东北素着盛名,可以左右东北的经济命脉。因之唐山方言也就带进了东北。如今东北红遍半边天的二人转,就是我们这里的莲花落传过去发展起来的。如今东北小品中很爱用的一个词“得(去声)啬”,我们这里也还常用。但是有的辞彙则发生了一些变化。比如“浪”这词,在东北这是一个褒义词,是夸女人长得漂亮,有一首东北民歌唱道:“大姑娘美,大姑娘浪,大姑娘走进了青纱帐”,这绝对是好词儿,是夸女儿长得美。可是如果在我们这里谁夸一个姑娘“浪”试一试,不把鼻子打歪才怪。在我们这里,这个“浪”是说一个女人轻薄狂荡,甚至淫蕩,不是一个好词儿。

江浙方言的影响。明朝初期朝廷曾经由江浙一带向唐山地区大规模移民,明晚期着名爱国将领戚继光又长期在唐山地区驻扎,他带来了大批江浙一带的士兵,都在唐山地区落户了,因之江浙一带的方言土语也带入了唐山。

山东方言的影响。明永乐初年,朝廷曾经分几次由山西、山东一带向北京周围移民,就唐山地区来看,大体上中部、北部丰、玉、遵一带以山东迁民为多,南部昌、滦、乐一带以山西迁民为多。他们的方言土语自然会带到唐山一带。

山西方言的影响。《红楼梦》中常用一个骂人的词“囚攮的”,这个词在丰润也很流行,据已故老人曹兆荣先生介绍,这个词就是山西人带过来的,当时山西有一些人在丰润城里开当铺,他们骂人时常用这个词,于是丰润人也就学会了,成为丰润方言。我对于唐山南部的方言俗语不太了解,他们那里山西迁民很多,估计会有大量山西词语带过来。

陕西方言的影响。这一点我亦非常奇怪,唐山距陕西甚远,历史上也不见有大规模的人员交流,可是我们这里的一些词语竟与陕西方言极其相似。惟一可能的猜测,可能是唐中期“安史之乱”平定之后,有大量陕西籍的唐朝士兵前来唐山地区驻防,故此带来了一些陕西方言。比如旧日唐山老人把“我”读为“挪(上声)”就与陕西相同,不过是声调上有些变化。再比如我们去买猪肉的时候,习惯把猪的屁股蛋这块地方叫做“后秋(音秋)”,做熟了则称做“肘子”。

江湖春点的影响。江湖春点原本是江湖人士内部为了便于联络而创造出来的一种特殊语言,人们习称“黑话”。这种语言只限江湖人士内部使用,一般不外传,所谓“宁舍一锭金,不捨一句春”。可是在长期的语言交流过程当中,一些江湖春点说得人多了,逐渐流入民间,便也成为民间俗语的一部分。

少数民族语言的影响。唐山地区历史上曾经有很长一个时期在少数民族的统治之下,他们的语言也必然会带到这里来,有一些会演变成当地方言,不过这是一个更为複杂的问题,需要深入研究。就我目前所知,我们这里称膝盖为“波棱盖”,这就是满语的遗留。还有我们这里把一伙食称作“嚼裹”,着名作家管桦是丰润人,他所写的长篇小说《将军河》是以还乡河两岸为背景,他在这本书里就比较频繁地使用这个词,写做“嚼穀”。这个词在《红楼梦》中也曾出现,有专家考证它也是满语的音译。不过我倒是不以为然,它应该另有语源,与满语无涉。我这里只想拈出一个词来说一说少数民族语言对于唐山方言的影响。 徐帆说唐山话

徐帆说唐山话

徐帆说唐山话

徐帆说唐山话方言片划分

所谓方言,即地方(或叫地区)语言。古今任何民族的语言都有方言的地域差异。人们开口说话总是用某一种方言。实际上,我们现在推广的国语也是以北方话为基础的“规範化的现代汉民族的共同语”,是“全国通用”的标準语。按照语言学界的传统说法,我国境内有五大语系七八十种语言,其中汉藏语系是使用人口最多、地域最广的语系,而汉语又是此语系中最主要的语言。汉语包括官话、吴、赣、湘、闽、粤语、客家话七大方言。官话即北方方言,这是古汉语数千年来在广大的北方地区流行发展的结果。其余六大方言都是历史上北民不断南迁后逐步形成的。汉语的方言十分複杂,差异极大,这与汉语流通地域的广阔及使用历史的悠久有着密切的关係,从而使汉语呈现出其他民族所缺少的绚丽多姿。

北方方言根据语音特徵又分为北方、西北、西南和江淮四个次方言区。唐山方言属北方方言华北次方言区冀鲁官话蓟遵小片和滦昌小片,是多种语言的成分渗透进原唐山语言的产物。準确地说是河北、北京、东北、山东、山西、河南方言的混合体,而不是一个独立的方言体系。

唐山市辖7个市辖区、5个县,2个县级市,是由遵化、丰南、滦县、乐亭和迁西五个方言片组成的。这样划分方言区(片)是根据我国语言学界目前採用的“历史地理分析法”来确定的。这种方法从历史上的行政地理对方言区形成的重要作用出发,将历代特别是明清时期的府(或州、卫、县)作为划分方言片的基本单位。作为唐山地区方言片的基本单位的遵化、丰南、滦县、乐亭和迁西,在历史上曾经都是府、州、卫、县治所在地,且时间较长,在其所辖範围内政治、经济、文化、交通等各方面的一体化,有助于清除各所属地区土语的特殊之处,促使方言逐步走向一体化。到了明末清初,方言地理格局的微观部分已基本定型,便形成了目前存在的各个次方言片。

由于唐山地区地理位置较为特殊,周边与北京、承德、天津、秦皇岛接壤,地处京津冀交界地带,在人们长期的相互交往中,语言必然受其影响,故在各个次方言片中,靠近周边省、市的地方,其方言与整个次方言片又有所不同。以遵化为中心的蓟遵小片次方言片,西半部邻近京、津的地方,和国语语调上较近;而以滦县为中心的滦昌小片则较远了;迁西片口音具有承德宽城方言的特点,或者说二者互相影响。由于受历史、地理和人文等因素的影响,丰南类型的方言受周边方言影响过大,呈现极强的过渡性。

方言特点

唐山距离北京较近,这里的方言总的说比较接近国语,要说不同,首先是在语音上有着比较明显的差异。唐山方言语音绵延,句尾语调上扬,语速中等而乐感强,音素多而吐字舒,声韵搭配变化较大,音调高低起伏明显,抑扬顿挫不明显,给人以柔和、诙谐之感。有人说讲唐山方言像是唱歌,在这点上滦昌小片更为突出。唐山话声调共四个声调,平分阴阳、入派三声,语音大多不分尖团。与国语相比,唐山方言中的声母和韵母也有不同特点。

声母差异明显。在部分开口呼韵母形成的零声母字即部分影疑母字前加“n”或“ng”形成非零声母音节。例如将“棉袄”读成“棉脑”,将“安全”读成“囡全”,将“障碍”读成“障耐”。部分舌尖前声母(平舌音z、c、x)用舌尖后声母(翘舌音zhi、chi、shi)代替。这也就是通常所说的把平舌音读成了翘舌音。例如将“政策”读成“政撤”,将“踩”读成“茝(chai上声)”,将“厕所”读成“彻说(上声)”。部分翘舌声母被读成平舌声母,例如将“只要”读成“子要”。一些不送声母被异读成送声母。例如将“逮捕”读成“逮普”,将“波浪”读成“泼浪”,将“同胞”读成“同抛”。一些送气声母被异读成不送气声母。例如将“奖券”读成“奖眷”。舌面音异读成舌尖音。例如将“俊”读成“撙(去声)”,将“就是”读成“奏是”。将舌尖塞擦音读成舌尖塞音,例如将“就”读成“豆”,将“在”读成“歹”,将“总是”读成“懂是”,将“咱们”读成“耽们”。双唇音“m”异读成舌尖音“n”,例如将“棉花”读成“年花”,将“谬误”读成“拗误”。擦音异读成塞擦音,例如将“机械”读成“机借”,将“摔”读成“拽(阴平)”。塞擦因音异读成擦音,例如将“校对”读成“笑对”。唇齿音“f”异读成双唇音“p”,例如将“果脯”读成“果府”,将“杜甫”读成“杜普”。部分字音分尖团,例如将“大港”读成“大奖”,将“打更”读成“打经”,将“请客”读成“请且”,将“隔壁儿”读成“借比儿”。将“d”读成“b”,例如将“爹妈”读成“憋妈”;用边音或鼻音代替捲舌擦音,例如将“扔”读成“能(阴平)”或“楞(阴平)”,将“糊弄”读成“户楞”。

和国语韵母差异也叫为明显。圆唇元音o与部分辅音相拼时异读成不圆唇元音e,有时甚至要去掉介音,例如将“广播”读成“广be”。萧豪韵丰富,例如将“跳跃”读成“跳要”,将“学生”读成“淆生”,将“感觉”读成“感脚”。部分音节介音“u”缺失,例如将“滦县”读成“兰县”,将“暖壶”读成“赧壶”。将ü读成i的现象也比较常见,例如将“闺女”读成“闺你”。单韵母ü与声母n或l相拼时,常把ü读成ui,例如将“女”读成“nui”,将“吕”读成“lui”。介音“i”与“j”“q”“x”相拼时变为介音“u”,例如将“鲜红”读为“宣红”。不圆唇元音e与l、r等辅音相拼时,要变成圆唇的o,有时还要加上介音,例如将“快乐”读成“快落”,将“热水”读成“若水”。

基本单位

丰玉遵蓟宝宁类型

丰玉遵蓟宝宁方言包括天津市的蓟州区、宁河区和宝坻区、唐山市的遵化市、玉田县、丰润区、路南区、路北区、古冶区和开平区以及滦县北部的方言,是唐山方言中最大的单位,其各部分之间也有细微差异。其中丰润方言、玉田方言、遵化方言是丰玉遵蓟宝宁类型方言的主体方言。

一般来说,天津蓟县和宝坻差异较小,宁河方言兼具蓟遵和天津话的特徵,玉田遵化较为相近,丰润、路南和路北相近,开平和古冶差异较小。这个单位也是蓟遵小片的主体。玉田遵化方言调值较高,和北京更为接近。玉田方言和遵化方言之间也有些许差别。遵化市範围内的一些方言有向平谷方言过渡的倾向。

蓟县和宝坻方言和玉田遵化口音较近,口音平实、刚正。变调较之丰润、古冶等变化少,与国语更为接近,只是声调有别。

宁河方言开始向天津方言过渡,部分音调和辞彙较之其他唐山方言差别较大。

“市里话”包括丰润话、路南话、路北话、开平话和古冶话,但一般专指路南和路北的方言。

丰润方言淳朴平实,可分为五个部分:丰润西北部、东北部、中北部、中南部和南部。丰润西北部包括沙流河镇、七树庄镇、白官屯镇和杨官林镇;东北部包括火石营镇、左家坞镇、王官营镇、姜家营乡;中北部包括泉河头镇、刘家营乡、银城铺乡、丰润镇、常庄乡;中南部包括石各庄镇、任各庄镇、老庄子镇;南部包括丰登坞、和李钊庄镇、新军屯镇、欢喜庄乡、小张各庄镇与岔河镇。丰润方言内部差异相比于丰南区的要小得多,基本有北部(西北、东北、中北、中南)和南部之分。丰润南北部方言辞彙差异较小,而只是变调差异略大。南部方言“去去-升去”变调丰富,而北部则不很常见(例如南部习惯把“速度”读成“俗读”,而北部则不变调)。南部方言也受玉田方言影响,例如南部习惯把“会不会”说成“嘿不嘿”。南部方言本质上是丰润方言和丰南方言的过渡边缘区。另外北部少有一些滦县的影子:例如有的地区把“晚上(后晌)”说成“吼上”,而其他地区多读为“侯上”,类似的还有“把户(八户,村名)”。但总体上,丰润方言的内部差异和丰南方言的相比要小得多。

开平古冶方言属于蓟遵小片与滦昌小片的过渡带,语音也成过渡性,但开平话更偏向于遵化片,古冶话更偏向于滦县片。一般唐山人称开平古冶话“唐山味儿重”,其主要原因就是去声和变调出入较大。开平古冶的去声成平降调或高平调,与市区、丰润等地去声相比更委婉、不乾脆,也是滦昌小片去声的特徵。古冶话较之开平话和其他蓟遵小片的方言,“阴平+轻声-升调+轻声”变调丰富,这也是古冶话的一大特点。两方言的差异实际上是过渡带分异现象。

方言调值参考

阴平 阳平 上声 去声(阴/阳)

唐山片44# 422 213 51

浭河片44# 22 213 51

开滦片44#5 422 313 554

浭阳片44# 22 213 51

滦北片44# 22 213 51

卑永片44# 22 213 51

遵北片45 44# 214 51

遵南片44# 22 214 51

承德片55 35 214 51

玉田片44# 33 214 51

蓟州片44# 33 214 51

宝坻片45 22 214 51

潮洛片44# 22 214 51/213

宁河片44# 22 313 51/213

表淮片45 22 313 51/213

芦台片35 22 313 51/213

汉沽片35 22 413 55/214

丰南类型

1946年丰南由丰润和滦县析出置县,由于丰南大部分地区由丰润析出,取义“丰润南部”。故名丰南县。之后丰南与丰润和市区在建国初期几经合併与分离。至1961年重新置丰南县。1994年改名丰南市(县级市),2002年改为丰南区。

丰南方言的特殊在于处于各种方言的过渡区,在205国道以北的唐坊镇、东田庄乡、南孙庄乡口音接近,东田庄西部地区近似于芦台汉沽一带方言,南孙庄部分村庄近似丰润方言。205国道以南的王兰庄、柳树圈、尖子沽一带口音接近,黄各庄、西葛、稻地镇、刘唐保、口音接近。这两个区域的口音占丰南的主体部分。钱营口音靠近昌滦乐口音,小集、大新庄向唐海口音过渡。黑沿子、老王庄一带的口音也是趋向唐海口音。胥各庄的口音也不近相同,部分街道和人群的口音与市区类似,部分人则向黄各庄一带口音过渡。

丰南话的内部差异在于:语彙和语法的差别相对小,而语调的差异最大。

语彙方面举例:丰南北部的伯父叫大爷(轻声)、中部好多地方叫大大。

丰南大部叫伯母为大妈、钱营部分地区叫“摆”(上声)。丰南大部叫老太太为老娘子,北部地区叫老囡子。

丰南方言介于芦汉小片、蓟遵小片和滦昌小片之间。205国道以北的四个乡镇(唐坊、东田庄、南孙庄、胥各庄),在芦汉小片和蓟遵小片过渡区。兼具两个片区的特点。东部钱营和南部大新庄一带明显向昌滦乐口音变化。其余地区则无法明确片区,因为这些其余地区占丰南相当大的比例,属于过渡区中的过渡区。

丰南区方言小区调值採样参考

阴平 阳平 上声 去声(阴/阳)

浭河片-幺家泊村44# 22 213 51

张教片-教军厂村44# 22 213 51

孙唐片-南孙庄村44# 22 213 51

丰南片-胥各庄村44# 22 313 51

沙河片-井屯村44# 44# 213 51/213

钱柏片-中北柳河村42 42 223 452

沙东片-大新庄一村53 22 213 51

陡河片-韩家瞿村44# 44# 213 554/213

运河片-柳北村44# 42 213 51/213

滨海片-南堡村42 42 213 51/213

芦台片-幺排庄村35 22 313 51/213

唐海片31/22 213 44#

唐山方言辐射範围

唐山方言辐射範围昌滦乐类型

昌滦乐类型方言包括滦县南部方言、唐海方言和滦南方言。滦县方言平声不分阴阳,目前语言学界大多认为只有平、上和去三个调,与唐山方言的其他方言有鲜明的差别。

滦县历史悠久,早在20万年前的原始社会已有人类在此生息。唐虞时,为冀州幽州地,商为孤竹,周近山戎,秦汉属右北平郡,隋属卢龙,唐设石城、马城二县地,辽天赞二年(923年)设州,历经金、元、明、清、中华民国诸代1935年沦为日伪统治区。唐末出现了梁、唐、晋、汉、周相互取代的混乱局面,居于北方的契丹族,与战乱中逃亡的汉人融合,日渐强盛。

称老人为“年纪人儿”;称晚辈或孩子为“小人儿”。称连襟为“挑担”、“一担挑”、“一般沉”。称姨表兄、弟、姐、妹为“连”兄、弟、姐、妹,或“姨”兄、弟、姐、妹。称朋友为“相好的”。称结拜兄弟为“磕头的”或“拜把子的”。排行中最小的叫“老”,如,“老儿子”、“老闺女”、“老叔”“老姑”。人称代词“谁”,由“哪”取代,如“今儿个哪接孩子去啊”。

称男性的不求上进为“落倒”,讥讽不求上进者,则称其为“落倒帮子”。男性过分追求打扮被讥讽为“标”,对那些过分追求打扮修饰者,则称其为“二标子”。“二”用于男性评价多带贬义,除了国语中通用的“二流子”、“二愣子”、“二五眼”、“二百五”之外,还有“二虎”(处事莽撞)、“二秆子”(处事没根底)、“二混子”(没有真本事却事事都爱参与)、“二俐”(不清醒或不明事理)、“二尾子”(骂人不男不女)等。

称客人为“客”(读如“且”),这与“客”字的本音、本意同时并存。如,客套、客人、贵客、客情儿等辞彙中的“客”,读本音;而请客、待客中的“客”,则读作“且”。“来客啦,接客!”这句话的实际说法有两种,一种是“来且啦,接且!”;一种是“来客啦,接客!”。前一种是人们的日常用语,而后一种则是过去妓院的专用语。

称扒手为“削蠡”,称谓本身就揭示出罪犯的作案手法,即以刀片划割人搭包、褡裢窃取人钱物。称明火执仗的强盗为“老抢儿”;称挖洞入室盗窃者为“挖窟的”;称骗子为“縻大驴的”或“牵大驴的”;称玩弄权术者为“耍人儿的”;称幕后操纵为“捻箭桿儿”。

棉花,叫“茑花”;臭椿树,叫“臭树”;花生,叫“落生”;玉米,叫“棒子”、“玉秫”;辣椒,叫“酱母子”;向日葵,叫“转子莲”;在地上爬秧生长,结瓜长大,可生熟两用的一种菜瓜,叫“苕瓜”;不得成熟的稻穀穗,叫“荏稻”;秫秸秆儿剥去硬皮之后,叫“咯噔”;秫秸秆儿连线高粱穗儿的那一节儿,则叫“箭桿儿”;老树根则称之为“古咚”。胶轮车叫“胶皮车”;用铁瓦包裹的木轮车叫“铁瓦车”;兜揽车上秋收穀物专用的绳子叫“煞绳”。

方言调值参考

平声(阴/阳)上声 去声

滦州片51 213 44#

滦南片33 213 52

钱柏片42 223 452

杨岭片42 213 452

唐山方言县域範围

唐山方言县域範围乐亭方言包括乐亭话和昌黎话。它的特点是调形特殊,曲调丰富,婉转动听。昌黎话和乐亭话在声调上有些许区别,另外昌黎话平舌声母读成翘舌声母现象较为普遍,而乐亭话的这种现象较少甚至恰恰相反,即将翘舌声母读成平舌声母。

乐亭话属于北方方言,接近国语。但一方水土养一方人,在乐亭这片土地上必然孕育出有自身特点的乐亭方言,这些方言有的具有一些北方方言的共性,有的却是我们独有的。

在历史上,乐亭曾被几个较大的少数民族统治,即辽代的契丹,金代女真,元代蒙古,清代满族(前身也是女真)。辽国、金朝、元代对乐亭的统治都超过了100年,这些少数民族和汉人杂居相处,在文化生活、方言土语方面一定会相互融合,相互借鉴,这是不容置疑的。不管受哪个民族统治,占主体地位的仍然为汉人,汉语言始终是乐亭文化底蕴的一部分,少数民族的文化语言不可能同化汉族的文化语言。元末明初的战乱,使乐亭人口锐减,田地荒芜,洪武到永乐年间山后六州(晋中南)人和少数南方人被移民到乐亭,他们在乐亭建庄立户,开荒耕作,乐亭的大部分村庄都是那时建立的。所以乐亭方言里又搀杂了大量山西方言和少量的南方语言。清朝的建立,一部分旗人和关外的汉人随吴三桂大兵进入乐亭,在乐亭生根发芽,繁衍生息。一些满族的皇亲贵戚和有功将士被分封到乐亭,比如被称为“京东第一皇庄”的崔家。

儿化音在北方方言中是很普遍的,乐亭方言尤为突出。在乐亭方言里,绝大部分词语里都有儿化音,比如:眼罩儿,说小话儿,大老娘们儿,不大离儿。有的词语里甚至有两三个儿化音。比如:家活儿线儿,等儿等儿的。细听乐亭人说话,几乎每一句话里都有儿化音。有人说乐亭话富有歌唱性,说话拐弯儿,这个特点除了声调拉长的原因外,儿化音也是一个不可或缺的原因。

乐亭方言使用频率最高的词是忒、嗯哪、厄(音)、忒(tui)、嗯哪、厄(e)这三个词是乐亭方言中使用频率最高的,忒是很、太的意思,嗯哪是可以,对,是的意思,厄(音)是程度副词表示是“很”的意思,它要用在后面,而忒必须用在前面,二者不可同时用,但表达的意思一样。比如形容“很好”,乐亭方言这样说:“忒好”或“好的厄”,不可说“忒好的厄”。昌黎方言也独树一帜,过渡性较强。捲舌声母较多,儿化韵相对乐亭较少,是抚龙小片的特点;音调和表达习惯上与乐亭话基本一致。例如昌黎话将“採收”读成“茝收”,将“咋”读成“眨”,将“送礼”读成“shong(去声)礼”。按照唐山人通常的说法讲,昌黎话比乐亭话要艮一些,就想迁西话相对于丰润话一样。

就声调系统看,与国语的出入最大。就调类来看,除个别字以外,基本也与国语相同,主要的区别是调形与调值。乐亭方言中的4个声调与国语的4个声调的调形、调值都不相同。另外变调的规律和国语的变调规律也有很大的不同。

乐亭方言中的社会流行语,基本属于北方方言,属于国语;而土语中的部分辞彙,则显然只属于乐亭方言,是逐渐消亡的东西。

乐亭方言中的声调系统。乐亭方言声调系统与国语比较,调类是相同的,汉字的4声归类,除个别字以外,也是大体一致的,但4个声调的调值与调形都大不一样。

乐亭方言声调系统的变调。由于乐亭方言的二声是曲调。这就和国语的三声一样,和一二三四声轻声连续时,一律要变调,变成只降不升的“半阳”。应记作“ψ”。

方言调值参考

乐亭片

阴平 阳平 上声 去声

31 212 34 552

昌黎片

阴平 上阳平 下阳平 上声 阴去 阳去

32 13 11 213 55 24

唐山方言覆盖範围

唐山方言覆盖範围兴城类型

兴城类型方言包括迁西话、大部分的迁安话和宽城话,属于唐承口音的过渡带,但口音上绝对偏向于唐山方言。迁西片的方言辞彙也比较特殊,是一般唐山方言没有的,这些辞彙多来自于抚龙小片,充分体现了其过渡性。迁西片方言吐字涩、硬,但字字清楚、发音朴素,乾脆明了。一般迁西片的人儿化音不捲舌,发成类似“e”的音,唐山人称之为“艮”。又因迁安、迁西等地多山,故也称之为“山艮子味儿”。例如本地人把“二”发成“饿”,将“影儿”读成“影呃”等等,举不胜举。

总体上说:迁西和迁安声调接近,更靠近唐山方言;宽城和兴隆声调接近,更靠近承德方言。

下面我们以迁西话为例说明其特点:

迁西方言由于韵母中的央元音和后元音较多,外人听起来音色生硬,俗称“艮”(gèn)。如国语声母b,迁西读音p;d,迁西读t;g读k。再如:国语哀āi,迁西话读nā;恩ēn,迁西读nēn;熬āo,迁西读náo。 唐山方言与国语的调值差异

唐山方言与国语的调值差异

唐山方言与国语的调值差异

唐山方言与国语的调值差异迁西话“艮”的主要原因,是由于后元音较多。在迁西方言中,凡用O处皆用舌面后半高不圆唇元音e。如:

“玻”,国语读bō。迁西话却读be;

“佛”,国语读fó,迁西读fe。

迁西方言中的合口呼複韵母及鼻韵母在与n、l、r相拼时,常常失落n韵头而成为开口呼韵母,特别是nly与合口呼鼻韵母相拼时,这种现象更普遍。如:

“括”,国语读kuò,迁西读kè;

“滦”,国语读luán,迁西读1an。

迁西方言韵母也存在着文白异读现象,有些异读现象只是传承的读音,如:

“学”,文读xué,白读xiáo;

“剥”,文读bō,白读bāo。

迁西语言中,有一些字在口语中声母或韵母发生变音。如:

“做”,国语读zuò,迁西话读zoù;

“就”,国语读jìu;迁西话读doù;

“热”,国语读rè,迁西话读ruò。

声调,迁西方言中的4个声调,与国语音略有差异。单读字调,与国语调值相比,只有阳平调值略低,其余相同。

方言调值参考

阴平 阳平 上声 去声

迁西片44# 22 213 51

滦西片44# 422 214 51

滦东片44# 35 213 51

卢龙片55 35 214 51

平谷兴隆类型

平谷兴隆类型方言的使用範围除本区人外,还有河北兴隆县内半数左右人口,以及顺义区东部邻平谷的一些村庄平谷兴隆方言属于冀鲁官话蓟遵小片和北京官话的过渡区方言。

在辞彙方面,平谷兴隆类型方言大量採用描写说明法和比喻法构造词语,使得此类型方言鲜明生动。如国语中的“怀孕”、“发愁”、“麻雀”、“不挑食”,在平谷兴隆方言中分别为“双身子”、“嘬牙花子”、“老家贼”、“狼虎”。

辞彙

唐山方言除了声调独具特色以外,另一大特点是有着丰富多彩的地方辞彙。这些辞彙涉及人类社会生活的方方面面,人们利用这些辞彙,交流思想,表达意愿,着实自然而合谐。

唐山方言的有一大特点是既有各次方言片的独特性,又有整个唐山方言区的普遍性,或叫通用性。有史以来,唐山人民不仅创造了光辉的历史和灿烂的文化,而且也创造了生动活泼、具有地方特色的方言辞彙。唐山方言辞彙生动活泼的特点更多地体现在日常用语中。唐山人民的日常用语说起来顺口,听起来入耳,表现力强。口语化程度高也是唐山方言的一大特点,以至于说起来很直白、很随性。唐山方言除了辞彙富有地方特色外,口语中有些语法也很别致,使用起来更加口语化、生活化。下面主要列举遵化片方言的辞彙做示例:

1.单词

前天: 前儿个;拂晓:傍亮儿;黎明:挑哨儿前儿;中午:晌午、晌火;过午:过晌儿、晌火歪;傍晚:傍黑歇、擦黑儿、后晌黑;夜晚:黑歇、黑家;一个月左右:个月期程何时:多前儿、多咎、多怎;;现在:马抡前儿;昨晚上:夜(裂)儿黑介;一些日子:这程子;除夕:午节黑介;什幺时候:多前儿;过些日子:改日;年底:年底下、年根下、年根前儿;日曆:月份牌儿;东边:东半拉;上边:上音个;大雨:箭桿子雨;鹅毛大雪:棉花套子雪;细雨:牛毛雨;气候:天道;蜗牛:牛磨磨儿;蝌蚪: 蛤蟆卡吃儿、蛤蟆科子;泥鳅:泥巴沟、泥钻子;壁虎: 蝎虎鲁子;蜈蚣:钱串子;跳蚤:狗崩子;鲫鱼:(几)刮子;螃蟹:螃盖、螃开、螃改;猫头鹰:咕咕鸟、夜猫子、猫葫芦头;蜻蜓:蚂螂;螳螂:刀螂、猴螂;额: 天棱盖子、脑瓜门子、兴火门子;膝盖:拨楞盖子;眼屎:眵沫糊;鼻涕:脓带;乳房:妈妈;接吻:亲嘴;私生子:麦猫儿;游手好闲人:唠叨帮子、油不楞子;无用人:废物鸡、脓包、熊蛋包;吃亏的人:冤大脑袋;无骨气人:松包;客人:且;狡猾的人:油子;吐:哕;偏瘫:瘫火;头脑简单:大镜面脑袋;反应迟钝:二性;吝啬人:抠希鬼;固执人:犟眼子;缺少心计吃亏上当:土别。

2.歇后语

一个人,尤其是一个工作人员,无论讲话、写文章,都想使人明白、生动、爱听、爱看,这就要求说话技巧高,写文章语言表达能力强。平铺直叙虽然能把事情说明白了,但不能引人入胜,就像一杯白开水,喝下去没有滋味。那幺,怎幺才能提高自己的语言表达能力?当然,运用语言技巧是多方面的,而巧妙地使用一些歇后语,则能使语言增辉生色。那幺,什幺是歇后语呢?简而言之,歇后语是一种具有独特艺术结构形式的、形象化的语言,它是由近似谜面、谜底两部分组成的,带有隐语性质的口头用语,是一种具有通俗、诙谐、风趣特点的现成话。 《唐山方言俗语》

《唐山方言俗语》

《唐山方言俗语》

《唐山方言俗语》写文章,或者讲话,如果没有歇后语,就显得乾巴无味。但过多地使用歇后语也会显得贫气,不严肃。所以学好用好歇后语还必须在实践中反覆锻鍊:

一根筷子吃麵条——独挑;一张嘴两层皮——横说竖说都由你;一根肠子通到底——直来直去;一根筷子吃藕——挑眼;一张纸画个鼻子——好大的脸;一人一把号——各吹各的调;一泡尿撒在河里——随大流;二尺钩挠痒痒——硬手;二分钱的醋——又酸又贱;二分钱买个兔脑袋——贵贱不是个东西;二更打两下——没差;二八月天气——冷热无常;二大妈的针线笸箩——杂七碎八;二分钱的买卖——本小利微;二月的韭菜——头一茬;二流子打鼓——吊儿郎当

3.单字方言调值参考

序号 | 方言片区 | 调类 | |||||

平 | 上 | 去 | |||||

阴平 | 阳平 | 阴去 | 阳去 | ||||

上阳平 | 下阳平 | ||||||

1 | 唐山片 | 44# | 422 | 213 | 51 | ||

2 | 浭河片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

3 | 开滦片 | 44#5 | 422 | 213 | 554 | ||

4 | 浭阳片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

5 | 滦北片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

6 | 丰南片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

7 | 沙河片 | 44# | 44# | 213 | 51 | ||

8 | 钱柏片 | 42 | 223 | 452 | |||

9 | 沙东片 | 53 | 22 | 213 | 51 | ||

10 | 陡河片 | 44# | 42 | 213 | 51 | 213 | |

11 | 运河片 | 44# | 22 | 213 | 554 | 213 | |

12 | 滨海片 | 42 | 44# | 213 | 51 | 213 | |

13 | 唐海片 | 31 | 22 | 213 | 44# | ||

14 | 滦南片 | 33 | 213 | 52 | |||

15 | 乐亭片 | 31 | 212 | 34 | 552 | ||

16 | 滦州片 | 51 | 213 | 44# | |||

17 | 滦西片 | 44# | 422 | 214 | 51 | ||

18 | 迁西片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

19 | 遵北片 | 45 | 44# | 214 | 51 | ||

20 | 遵南片 | 44# | 22 | 214 | 51 | ||

21 | 玉田片 | 44# | 33 | 214 | 51 | ||

22 | 滦东片 | 44# | 35 | 213 | 51 | ||

23 | 昌黎片 | 32 | 13 | 11 | 213 | 55 | 24 |

24 | 承德片 | 55 | 35 | 214 | 51 | ||

25 | 蓟州片 | 44# | 33 | 214 | 51 | ||

26 | 宝坻片 | 45 | 22 | 214 | 51 | ||

27 | 宁河片 | 44# | 22 | 313 | 51 | 213 | |

28 | 卢龙片 | 55 | 35 | 214 | 51 | ||

29 | 芦台片 | 35 | 22 | 313 | 51 | 213 | |

30 | 表淮片 | 45 | 22 | 313 | 51 | 213 | |

31 | 潮落片 | 44# | 22 | 214 | 51 | 213 | |

2/6 | 孙唐片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

2/27 | 张教片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

3/5 | 卑永片 | 44# | 22 | 213 | 51 | ||

8/13 | 杨岭片 | 42 | 213 | 452 | |||

12/25 | 汉沽片 | 35 | 22 | 413 | 55 | 214 | |

语法

在国语中,“着、了、过”是典型的时态助词,其中“着”表示行为、动作或状态的持续。如:“她不停地说着,别人休想插嘴。”“她靠着窗户坐着,一边嗑着瓜子一边说着昨天的新鲜事。”“墙上挂着一幅画。”但是,在唐山话中,除了国语中的这种用法,“着”字还有两种特殊用法:“着”字还可以充当表示“叮嘱、命令”等语气的语气助词和表示动作、行为在不久前已经完成的时态助词。下面将分三部分举例讨论。

语气助词

1.“当心……着”

凡是在国语中用“当心、小心、留心、注意”等构成的祈使句,唐山话大都可以直接在句尾带上语气助词“着”。

(1)当心+动词+着你慢点儿走,当心摔着。

你别老往人多的地方走,当心把钱包丢了着。你戴上手套吧,当心冻着。

(2)当心+小句+着

你把缰绳拴好了吧,当心马跑了着。你往远站,当心爆竹崩了你着。你过马路时注意点儿,当心车轧了你着。

这里的“着”与“当心”等配合使用,表示叮咛、嘱咐的语气。大多数句子还可以在“当心”后加上“别”字,因为说话者本身并不希望“当心”后面的成分所代表的情况发生。如:“外头忒滑,当心摔着!”可以说成“外头忒滑,当心别摔着!”,这里就可以明显看出说话者肯定不希望听话者“摔倒”,所以可以在“当心”后加上“别”,“着”表示了嘱咐的语气。

2.“等……着”

(1)用“等……着”回答何时可以做某事。A、等+动词+了+宾语+着

你多前儿跟我出去?——等吃了饭着。你啥时候过来玩呀?——等打了水着。B、等+动词+补语+了+宾语+着

你多前儿陪我出去?——等吃完了饭着。你啥时候过来玩呀?——等做完了作业着。C、等+动词+补语+了+着

你多前儿给我看这本书?——等看完了着。D、等+动词+宾语+动词+补语+了+着你回家?——等踢球踢完了着

以上这四种情况,在“等”字的后面均可以带上宾语,也可以像上面一样省略不说。如:“你多前儿给我看这本书?——等我看完了着。”下面还有两种情况是不可以带宾语的。

E、等+主谓短语+了+着

你们多会儿出发?——等天亮了着。多会儿开饭?——等菜炒熟了着。F、等+时间名词+着

你什幺时候结婚呀?——等明年着。你啥时候走呀?——等下午着。

(2)不是对“何时可以做某事”的回答,而是认为不能或不应该马上进行对方所要求的事情,表示在时间上可以有所推迟。

你快过来切菜。——等我洗好了手着。咱们赶紧走吧。——等会儿着。你把书给我。——等我看完了着。

3.“先……着”

表示说话人先让对方做某事,然后再做其他的事。你们先吃着,我先去打个电话。我们先吃着,一会儿她就来了。

4.小句+着

表示命令或劝说的语气。如:

你好好儿听着!你可得记着!你歇会儿着,让他乾!

5.动词重叠+着

你别老催我了,让我想想着。你别着急,等我打听打听着。

6.动词+一+动词+着

你别老催我了,等我想一想着。你怎幺了?过来让我看一看着。

在5和6点中,“着”有尝试和缓一缓的语气。总之,以上所列举的唐山话中带“着”字的句子,都是表示语气的助词。因为例子中的“着”均可以去掉或者用“了”、“呢”、“吧”等语气词代替。如:“你啥时候回来?——等吃了饭吧。”“你别往人多的地方走,小心钱包丢了。”

时态助词

1.用在疑问句中

(1)有疑而问,如:刚才谁喊我着?你不是问他着吗?昨儿你来着没有?

(2)还有一些是无疑而问,往往有点自言自语的意思。如:哎呀,我刚才想说什幺着?差点儿给忘了。刚才你让我干啥着?喔,知道了,赶紧去做饭。

2.用在陈述句中

(1)句子中经常出现表示近时过去的时间名词,是客观上的近时过去。如:

我刚才出去吃饭着。他夜里去打牌着。

你刚才干什幺呢?——我吃饭着。

如果句中还有另外的时间参照,“着”还可以表示这个时间以前的近时过去。如:

我昨天听见妈妈在小声说你们,你们偷偷儿乾什幺着?这里的“你们”所做的事肯定是发生在“昨天妈妈说”之前的某个近时过去。

(2)表示说话者对很久以前的事情的回忆,但他在主观上认为发生的事离现在并不远,表示出到现在还很怀念的意思。如:

小时候,我们还在一块儿逮蚂蚱着。上个月,你还到过我们家着。我可想你了。

还有一种是表示过去某时说话人主观上想得到的某个

结果。如:

你自己好好儿想想,我想让你乾什幺着?

3.……去着

这种句子中往往在动词的前头都有一个表示目的地的地点名词,用“去”来表示趋向,“去”也可以省略不说,但就缺少了方向的意味。如:

我刚才到食堂打饭去着。我昨天到西山口影院看电影去着。他刚才到水房打水去着。

陈述句中大多数带“着”的句子中“着”不能随便去掉,”去掉后句子站不住脚。如:“你刚才干什幺去了?我吃饭。“他刚才到水房打水去。”

小结

1.“着”出现的句法位置

在唐山话中“着”字一般位于句子的末尾,同时还必须加在谓语动词的后面。如:“外面路滑,当心摔倒着!”“什幺时候给我看这本书?等我看完了着。”如果谓语动词带了宾语就加在宾语的后面。如:“你刚才干啥着?我吃饭着。”“我昨天看电影着。”

2.“着”的语法意义

上文已经分成两大部分举例分析过了,“着”可以是表示“叮嘱、命令”等语气的语气助词,也可以是表示动作、行为发生在近时过去的时态助词。

3.否定形式

唐山话中带“着”的陈述句的否定形式,就是在句子的谓语动词前面加上否定词,然后去掉“着”就可以了。如:“我刚才吃饭着”的否定句为“我刚才没有吃饭”。祈使句的否定形式,就是在“当心、等、先”前加上否定词。如:“等我吃完了着”的否定句为“别等我吃完”。疑问句的否定形式还暂且没考虑好,等再写文章讨论。

最后,还要补述一点儿。唐山话里的特殊用法的“着”与国语中的“来着”十分相似,有人会认为这个“着”就可能是国语中“来着”的省略。确实,唐山话中大部分可以用“着”的句子都可以用“来着”代替。如:“我刚才吃饭着”可以变成“我刚才吃饭来着”。“你刚才找谁着?”可以变成“你刚才找谁来着?”但是经过仔细分析和比较就会发现,二者还是有明显的区别。首先,“来着”不能用在祈使句中。如:“别往人多的地方去,当心钱包丢了着。”就不能说成“别往人多的地方去,当心钱包丢了来着。”“等我想想着。”不能说成“等我想想来着。”

词法

1. “头”字结构。国语里,“头”字只作虚语素词尾,不表意义,如:老头、劲头、上头、下头、里头、外头、甜头、苦头。在唐山方言里,“头”字可以灵活地与动词组合,构成偏正式“头”字结构头(读轻声)。如:闹头、听头、看头、说头、想头、怕头等。它与单音节动词的结合率最高,与双音节动词也有一定的结合能力。如:高兴头、闹哄头、批评头、表扬头等。个别形容词动化以后,亦可组成“头”字结构。如:新鲜头等。

“×头”的形式,具有“可×的价值”或者“可×之处”的语法意义。看头含有可看之处;研究头含有可研究的价值。”头”字结构具有名词性质。作句的宾语。

2.数量词“一把”的特殊搭配能力。在唐山方言里,表示动作数量的“一把”的搭配範围非常广泛,它的搭配能力几乎与表示事物数量的“一把”差不多。如:听一把、吃一把、穿一把、玩一把、骑一把、跳一把等。

“×一把”的形式,具有“×一下试试”的语法意义。穿一把表示穿一下试试。骑一把表示骑一下试试。在少年儿童及妇女的口语中,这种形式出现率最高。

如:

你看什幺书?给我看一把。

把口琴拿来,我吹一把。

那东西好吃吗?我尝一把。

3.形容词的重叠方式。国语里,单音节形容词的重叠方式有两种:①“AA式”,如:好好、快快等;②ABB式,如:绿油油、香喷喷等。唐山方言中除有上述两种形式外,还有一种前加音缀形式,即BBA式,如:

我一直找你到天墨墨黑。

今天的饭真好,喷喷香。

唐山方言中还有一种嵌音形式重叠ABA式,如:

别绕弯子了,你就直打直说吧。

他总是实打实地乾。

以上两项属于构形法上的特点,重叠以后,具有增强形容程度的语法作用。

国语里,部分双音节形容词,可以用“A里AB”式重叠。如:哆里哆嗦,娇里娇气,马里马虎等。唐山方言中,这种重叠形式的範围;比国语大得多。下述形容词在国语中不能重叠,而在唐山话中则可以重叠。如暗淡、单率、瓷实、大方、规矩、客气、冷淡等。这种重叠方式的语法作用,能使形容词增强表现的生动性。如:

别这幺客里客气的啦。

别这冒里冒失的,稳当点儿。

他讲话乾里乾巴,没人爱听。

4.否定副词“不”作状语的位置。国语里,趋向词组,若否定其趋向时,否定词“不”加在动词后或趋向词前,构成“动不AB”式。如:说不下去,站不起来,送不进去,拿不回来等。唐山话里,否定副词“不”则嵌在合成趋向词中间,构成“动A不B”式,如:爬上不去、提上不来、说下不去,跳过不去,吐出不来等。这种形式出现在语言交流中,极易显露方言特色。如:

有病了,饭一点也吃进不去。

书太多,我可看过不来。

石头太大,我搬起不来。

5.肯否相叠疑问句的表达方式。国语里,可以用肯定否定相叠的方式来表示疑问,构成“肯定谓语+否定谓语+宾语”的形式。如:你去不去唐山?还买不买东西?唐山话里,把宾语提到否定谓语之前、肯定谓语之后,构成“肯定谓语+宾语+否定谓语”的形式,如:

你吃饭不吃?

今晚还看电视不看?

这月还发奖金不发?

这种语法现象,多为单音节动词作谓语。在语言交流中,常常使用它的简式:“肯定谓语+谓语+宾语+不”。如:

你还去北京不?

你打球不?

双音节动词则又是一种形式。国语的“A不AB”式。如:知不知道,参不参加等,唐山话为“AB不A”式,如:

会上你发言不发?

参观不参?

考察不考?

6.特殊动宾结构。古汉语中的使动式,在唐山方言里保存很好,而且作为一种造句模式,在语言交流中广泛使用。如:

常擦郁美净,可以细发肉皮儿。(细发肉皮儿=使肉皮儿细发)

整年乾一种活真腻歪人(腻歪人=使人腻歪)

变调问题

唐山方言变调异常丰富。这是由唐山方言诞生的地域环境决定的,是唐山方言鲜明的特色,也是唐山方言乐感强的一个重要原因。唐山方言分布的各区域变调情况不尽相同,总体上应从蓟遵和滦昌两个方言片上讨论。其中乐亭片的变调类型最为丰富,迁西片和玉、遵方言就相对少了。本变调是相对于方言语音的本音而言的,并非与国语而言。

变调是唐山方言的一个突出特点,使得唐山方言富于乐感,它千变万化,但也有规律可言。

遵化片和迁西片方言通用变调(此处不在列举例词。阴代表阴平,阳代表阳平,上代表上声,去代表去声):阳阴-阴阴,阳阳-阴阳,阳上-阴上,阳去-升去,上阳-昇阳,上上-升上。

“轻声变调”是丰润方言的一大特点。所谓“轻声变调”就是相对于国语来说原本词中或词尾非轻声的音节在某些词中要变为轻声,有时很可能在此基础上产生新的变调。另外其还存在着南北分布不均的“去去-升去”变调。开平古冶除上文所提变调外,还有类似滦昌小片的“阴去-上去”变调。

滦昌小片通用变调:阴去-上去,阳去-上去,上上-升上,去去-升去。滦昌小片的平声调的特殊性注定了其内部较大的的差异性。

尾音

唐山方言与辽西一带东北话语音的共同特点最明显的是一句话尾音上扬。瀋阳以北的人往往把辽西话与唐山话混为一谈。实际上唐山话与辽西话差别是比较大的。

唐山方言争议

唐山方言的所处的蓟遵小片和滦昌小片,辞彙上与东北官话有许多是相同的;但与此同时,唐山方言辞彙和冀鲁官话区的其他方言也有很大相似。这就产生了两种观点:一是认为唐山方言应脱离(关于保定方言待议)冀鲁官话区,因为无论辞彙语调都和冀鲁官话的其他方言有很大不同;另一种是坚持唐山方言所处的冀官区,因为从历史角度上,唐山方言仍是冀鲁官话的重要成员,并且辞彙上和冀鲁官话的其他方言也只是大同小异

唐山方言保护

中新社唐山7月7日电(记者白云水)“你是哪里人?”“我是唐山的(读:跌)”,“你是乾什幺的?”“我是做(读:揍)啥的(跌)?”这是中国国家语音委专家和学者7日在河北唐山与方言发音人姬艳玲的一段对话,姬艳玲满口地道的唐山话引得人们笑声不断。

当日,中国国家语言文字工作委员会在唐山对中国语言资源有声资料库“唐山方言”工作验收。姬艳玲等人的地起根(本来)、咧儿(昨天)、尚或(中午)、竟儿故引儿(故意的)等唐山话,令国家语言文字工作委员会副主任、教育部语信司司长张浩明与专家组成员对“唐山方言”的传承满怀希望。

事实上,唐山话作为一种方言,与国语有着一定的差别。时至今日,人们称唐山话“老呔儿”,意思是话音土气,上不得台面。

在人们眼里,已故老艺术家赵丽蓉是“唐山话”的代表人物。舞台上满口唐山话的赵丽蓉至今被中国民众津津乐道。而多数人认为唐山话“好听”是因为听起来是“唱”着说话的,颇有音乐美。像《唐山大地震》等许多影视剧中的人物都用“唐山话”讲唐山的故事。

讲唐山话,对于来自唐山滦南县70岁的蒋明英来说并不难,可是,在专家面前用原汁原味的滦南方言读1000个常用汉字、1200个常用辞彙、50句话,谈风俗习惯,讲“牛郎织女”的故事却很难。在北京语言大学副校长、专家组组长曹志耘等专家的指导下,蒋明英把这些事做下来,才明白了说了70年的唐山话的“精髓”。

张浩明认为,语言能体现一个国家文化的魅力、体现民族的凝聚力,必须加以保护和传承。唐山有丰厚的语言工作基础,“唐山方言”是中国语言中地域表现浓厚、代表性强的语言。此次将“唐山方言”录入中国语言资源有声资料库和中国语言资源保护工程,起到传承和保护作用,功在当代利在千秋。

2015年,国家教育部、国家语委决定启动中国语言资源保护工程,在中国各地开展以语言资源调查、保存、展示和开发利用等为核心的工作。计画开展80个少数民族语言(含濒危方言)调查点,50个汉语方言(含濒危方言)和30个语言文化调查点的调查。

——2015年07月07日18:40中国新闻网

发展前景

中国地广人多,语言不同,方言多样,交往不便,从汉朝就提倡“通语”。到明朝崇尚“洪武正韵”,千百年间,通语的倡导,对国家兴旺,民族发展,功不可没。今天作为华语的标準语——国语,不仅在大陆、台湾普遍使用,也赢得了海外中国人和国际社会的广泛认同。目前,开设中国课程教学国语的国家已达70多个,有专家预言,在未来的10年中,汉语将逐渐成为世界政治和经贸语言。

方言近人。方言土语是接近民众的钥匙,是民众路线的基础。构想国家工作人员,尤其是外地工作人员进行经济交往,如果不懂当地方言,就会给工作带来不便。反之,一个当地孩子出门工作多年,返回故里不说方言,而讲一口京腔,父老乡亲就会说这人变了,洋气了,就会给人一个坏的印象,并会与之疏远。

但是,我们不能因此就不讲国语,特别是有些人把一般人不好懂的土语,当作地方优势,经常把这些乡音挂在嘴边,以为时髦,这是不对的。这种独亲乡音,而看不到世界之大变化,看不到改革开放中国语的重要性,是故步自封的表现。

“语同声”。推广国语有利于地方的发展、国家的兴盛,今后就越来越重要。

中国百年战乱中,唐山也很不稳定,无暇顾及推行通语。至今,新中国建立已近50年,南方北方,国内国外华人,虽已车同轨、书同文,却还未语同声。因此,推广国语是今后推不掉、辞不去的一项重要任务。

方言和官话。官话是代表国家的,一个国家,一个民族的凝聚力是多种因素组成的,而对华人来说,华语是中华民族团结的一个重要因素。过去有一伟人说过,中国人千百年不分裂,中国文化、语言、文字起着重要作用。中国文化,特别是语言文字,是华侨、华人亲和、凝聚的一个基因。所以学习推广中华民族的共同语言——国语意义重大,每个热爱祖国的人,都应该积极而为之。

唐山要走向世界,世界也要了解唐山,交往日趋频繁,大陆同胞与海外华人往来也与日俱增,国语的推广与套用,是大势所趋的。