《哭泣的女人》(英:The Weeping Woman,法:Femme en pleurs),是巴勃罗·毕卡索于1937年10月26日创作的一幅油画作品。自1987年以来,该作品保存于英国伦敦的泰特美术馆。

该作品画面上是一张看上去杂乱无章的面孔,眼睛、鼻子、嘴唇完全错位摆放,面部轮廓结构也全被扭曲、切割得支离破碎。作品表现了底层社会人们肝肠寸断、痛苦无助的景象。该作是毕卡索融合了立体主义与超现实风格的代表作。

该作被认为是毕卡索作品《格尔尼卡》的苦难主题的延续,毕卡索的关注点渐渐从西班牙内战带给民众和社会的苦难转移到单纯的个人苦难上。

基本介绍

- 中文名:哭泣的女人

- 外文名:英:The Weeping Woman,法:Femme en pleurs

- 作者:巴勃罗·毕卡索

- 规格:纵60厘米×横49厘米

- 创作年代:1937年

- 画作类型:画布油画

- 收藏地:英国伦敦的泰特美术馆

- 材质:画布

画作内容

《哭泣的女人》毕卡索

《哭泣的女人》毕卡索《哭泣的女人》画面上是一张看上去杂乱无章的面孔,眼睛、鼻子、嘴唇完全错位摆放,面部轮廓结构也全被扭曲、切割得支离破碎。

该作品中,画中女子的眼里看起来好像有黑色的星星,但细细看来,它们其实是西班牙城镇格尔尼卡(Guernica)上空徘徊着的正在空投战备物资的轰炸机。她的嘴唇因痛苦而紧皱,苍白如骨,牙齿紧咬手帕,带着死气的绿色和黄色浸染了她的脸颊。泪珠滚滚,汇聚成河,化作她的发。一只昆虫正舔舐着从她眼中淌出的溪流。

创作背景

1936年,29岁的多拉·玛尔邂逅了55岁的毕卡索,不久就成了毕卡索长达8年之久的情人,而多拉·玛尔在毕卡索另结新欢后变得精神失常,常不能自抑地大哭,她哭泣的模样是《哭泣的女人》中人物形象的原型。 毕卡索与朵拉

毕卡索与朵拉

毕卡索与朵拉

毕卡索与朵拉1937年,弗朗哥勾结法西斯势力在西班牙发起内战,德国战机轰炸了巴斯克(Basque)古老的都城——西班牙中北部小镇格尔尼卡,而毕卡索的两位情人多拉·玛尔和玛丽·泰莱斯也在他的画室发起了家庭内战,这也成为了这幅肖像的起因,毕卡索为此创作了《哭泣的女人》,希望能引起人们对这一悲剧的共同哀悼。

艺术鉴赏

主题

《哭泣的女人》中,主人公扭曲变形的脸,滚滚而出的泪珠,表现了底层社会人们肝肠寸断、痛苦无助的景象。

形象

《哭泣的女人》是毕卡索最具实验性的肖像作品之一,即便呈献给观众的是完全变形的面孔,还是能让人感受到画中人歇斯底里的悲恸,她仿佛是因为无法控制的情绪而面部痉挛,粗硬的黑色线条和令人焦躁的纯色加强了画面的张力,红、绿、紫、黄、黑、白,几种颜色以最不和谐的色调搭配在一起。 局部-牙齿

局部-牙齿

局部-牙齿

局部-牙齿脸部造型,女人的两部被大块大块的分割,显示出不安的情绪。

女人的牙齿,女人用牙齿紧咬着用锯齿状线条画成的手帕,让原本质地柔软的手帕看起来坚硬无比。

色彩

主色调,深绿色与黄色除了呈现出一种粗糙的质感外,还显现出肉体腐坏的一面。 局部-帽子

局部-帽子

局部-帽子

局部-帽子大红色的帽子,帽子的大红色与主色调的绿色和黄色形成强烈的对比,可以营造出一种不协调气氛,使得画中人物的意象更加深刻。

历史传承

英国超现实主义者们作为毕卡索的朋友兼冬粉,将毕卡索画作中最有力的几幅带回了英国。其中,超现实主义画家罗兰·彭罗斯(Roland Penrose)买下了《哭泣的女人》,并在1987年,将其赠予英国伦敦泰特美术馆(Tate)。

重要展览

2006年2月15日,毕卡索画作(包括《哭泣的女人》)与多拉·玛尔摄影作品的合展在巴黎的毕卡索艺术馆开幕。展览共展出约250幅作品,其中不少是首次展出的多拉·玛尔为毕卡索拍摄的照片。

作者简介

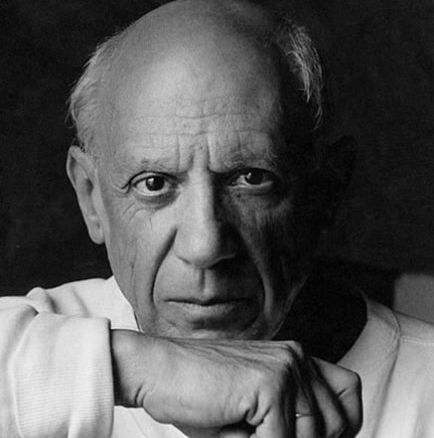

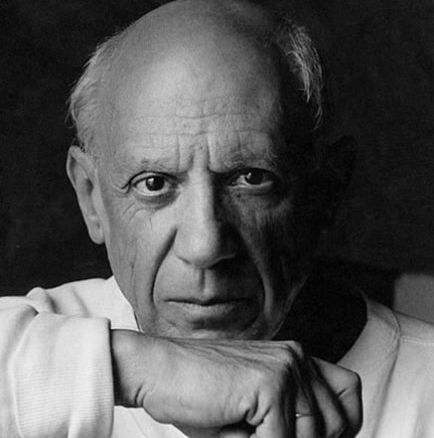

巴勃罗·毕卡索(西班牙语:Pablo Ruiz Picasso,1881年10月25日-1973年4月8日),通称毕卡索,西班牙画家、雕塑家、版画家、陶艺家、舞台设计师及作家,和乔治·布拉克同为立体主义的创始者,是20世纪现代艺术的主要代表人物之一,遗作逾两万件。毕卡索是少数在生前“名利双收”的画家之一。毕卡索、马塞尔·杜象和亨利·马蒂斯是三位在二十世纪初期开始造型艺术革命性发展的艺术家,在绘画、雕塑、版画及陶瓷上都有显着的进展。在西班牙与萨尔瓦多·达利和胡安·米罗被誉为后三大艺术家。 毕卡索

毕卡索

毕卡索

毕卡索