吴越,是中国汉地江浙地区的借代词。吴越即是现在的江苏南部、上海、浙江、安徽南部、江西东北部一带的地区。吴越一名来自于春秋吴国、越国的国名,各取一字。五代十国时期割据一方的吴越国也是吴国越国故地。自古以来“吴越”一名便用来指代春秋吴越核心地区和五代吴越国疆域所包括的该些地方。

吴越是古代的国别,它指春秋时建立于长江三角洲地区的句吴、于越二国。吴越文化有其鲜明的标誌形式,如舟揖、农耕、印纹硬陶、土墩墓以及好勇尚武、淫祀和断髮文身。

春秋吴越两国时相攻伐,积怨殊深,因以比喻仇敌,而又出风雨同舟(吴越同舟)之典故。吴与越“同音共律,上合星宿,下共一理”。《吕氏春秋》“夫吴之与越也,接土邻境,习俗同,言语通,我得其地能处之。”故“吴”与“越”虽然曾经是先秦时代有着深仇大恨敌对的两个政权,但自古以来两地语言相通、习俗相同,当地的住民乃同一民系。

基本介绍

- 中文名:吴越

- 外文名:Wuyue

- 汉族属地:于越

- 吴语拼音:[ŋ jyiʔ]

- 汉语拼音:Wú Yuè

- 汉族民系:勾吴、于越

- 所指地区:苏南-浙北一带

- 方言:吴语

吴越文化

先秦

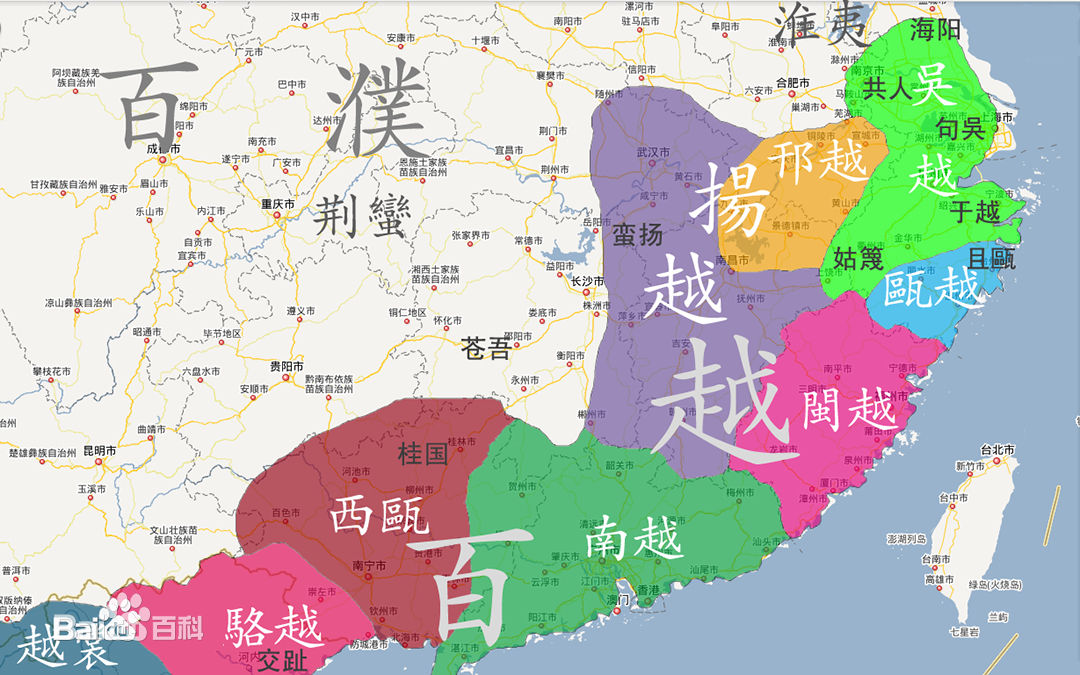

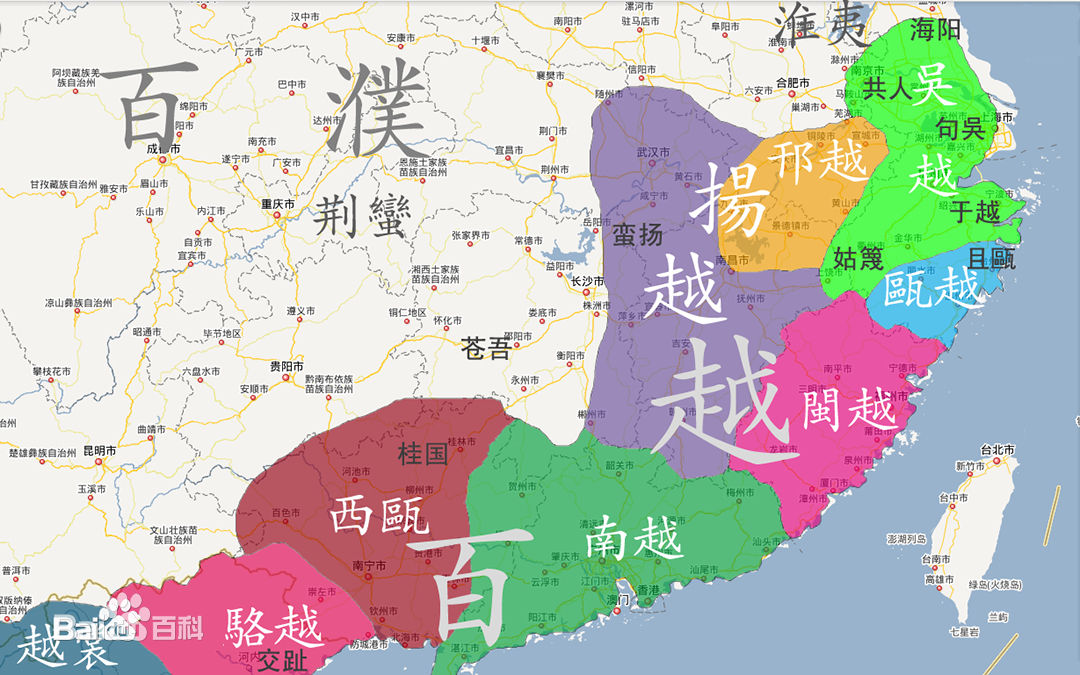

从考古资料来看,吴越文化的渊源可以推溯到旧石器时期。1985年春吴县三山岛发现的一处旧石器时代文化遗址,是长江下游首次发现的旧石器地点,为研究吴越文化的起源提供了重要资料。 百越众支系之吴越

百越众支系之吴越

百越众支系之吴越

百越众支系之吴越到新石器时代早期,吴越文化区内相继产生了河姆渡文化、马家浜文化和南京北阴阳营文化三支自成系统的原始文化,其丰富多彩的文化内涵充分表明长江下游的吴越地区也是古代汉文明的主要发源地之一。先秦时期,吴越属百越部落中一支。但并不符合“民族”拥有“共同祖先所连结起来的共同体”的定义,其后裔族群的祖先不同,有大禹(汉族)、雄王(京族)、布洛陀(壮族)、袍隆扣(黎族)等等;周代的的“夷夏之辨”仅仅是“教化之内”和“教化之外”的区别,并不是什幺依据血缘、体质、语言的差别而固定不变的“民族”差别。所以虽然现代人称越人为“族”,但并非民族概念。吴越就具体国别来说,它指先秦在长江三角洲地区的姬姓句吴、姒姓于越此二个诸侯国。

先民文化

断髮文身:吴越文化有其鲜明的标誌形式,如舟揖、农耕、印纹硬陶、土墩墓以及好勇尚武、淫祀和断髮文身,尤其是断髮文身,因事关文化的标誌和象徵,先秦典籍多有记载。《史记. 吴太伯世家》曰:太伯、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断髮,示不可用。《左传》哀公七年说:仲雍在吴,“断髮文身,裸以为饰“。《穀梁传》哀公十三年说:“吴,夷狄之国也,祝髮文身”。《战国策·赵策》中记有:“黑齿雕题,鳗冠林缝,大吴之国也。”《史记·越世家》:“越王勾践,其先禹之苗裔,而夏后帝少康之庶子也。封会稽,以奉守禹之祀,文身断髮,披草莱而邑焉。”《汉书·地理志》也有相同记载,但却对断髮文身之俗增加了功能解释。《淮南子·泰族训》对文身的解说是“剂肌肤,馋皮革,被创流血,至难也,然越为之以求荣也。”另外,《说苑》、《墨子》、《韩非子》、《礼记》等书中都有类似习俗的记载,可见断髮文身是吴越人群的鲜明标誌。在大港北山顶3处土墩墓发掘出土文物百余件,发现反映勾吴“断髮文身”习俗的实物形象。 断髮文身的越人

断髮文身的越人

断髮文身的越人

断髮文身的越人乾栏式建筑:沿自巢居,是用竹木材料建成分上下两层的房子,上层用来住人,这类“乾栏式建筑”主要流行于长江中下游及其以南,湿热多雨的地区,是一种底部栽以竖立的木桩使得居住面高离地面的木构建筑,上层住人,纳凉、防潮、可避毒虫禽兽,下层或圈养牲畜。在江浙地区新石器时代马家浜文化和良渚文化许多遗址都有发现,如浙江的钱山漾、桐乡罗家角、江苏丹阳香草河、吴兴梅堰等遗址都有此类房子出土。

龙舟竞渡:据考古发现,早在7000年前,吴越先民已用独木刳成木舟,并加上木桨划舟。《淮南子·齐俗训》中有“胡人便于马,越人便于舟”的记载。中国古代南方水网地区人们常以舟代步,以舟为生产工具和交通工具。人们在捕捉鱼虾的劳作中,攀比渔获的多寡,休闲时又相约划船竞速,寓娱乐于劳动、生产及闲暇中,这是远古时竞渡的雏形。

稻作:根据近代考古学的证据,水稻就是南方的古越人最先驯化。苏州草鞋山遗址发现的6000年前马家浜文化水稻田,是中国发现最早有灌溉系统的古稻田。其出土的炭化稻,连同常州圩墩、高邮龙虬庄、崑山少卿山、溧阳神墩等新石器时代遗址出土的炭化稻,为中国稻作农业的起源、栽培稻起源的研究提供了实物依据。

陕西岐山周部落首领古公亶父的儿子泰伯和仲雍为让父王实现灭商的愿望,把王位继承权主动让给弟弟季历,带着亲族来到苏南地区的无锡、常熟一带,建立勾吴王国。泰伯、仲雍“断髮文身”,接受当地习俗,主动融入当地社会,并把中原先进的农耕技术带到当地,于是上百小部落,自愿归附于泰伯。“泰伯奔吴”,无疑是一次中原文化与东南文化的融合与交流,对长江下游地区的开发有着重大的意义。 泰伯与仲雍断髮文身、与民并耕

泰伯与仲雍断髮文身、与民并耕

泰伯与仲雍断髮文身、与民并耕

泰伯与仲雍断髮文身、与民并耕进入夏商时代,作为良渚文化后继者的马桥文化最终与湖熟文化融为一统,使整个吴越文化区的文化面貌趋于一致。春秋战国时期。吴越文化随着吴、越两国的强大,相继称霸于中原,遂着称于世。青铜冶炼、造船、航海、纺织、稻作农业、渔业等物质文化,都在当时居先进行列。

在夏代,于越部落曾在今江浙一带建立强大的越国,传说夏代少康的庶子无余,在钱塘江以南一帯建立“越国”,“以奉守禹之祀”,辖有今浙江全省及安徽南部、江西东部地区,传至春秋中叶的越王夫谭已历近1500多年。后越王勾践于西元前473年撃灭吴国,北上与当时中原诸国会盟,雄视江淮地区,号称“霸王”。西元前306年,楚怀王兴兵伐越,大败越国,尽取越国江东之地。自此,越人流散到南方一带,分化成众多的支系,到汉朝初年形成了东瓯及闽越两个王国。

秦后

秦汉时期,吴越文化先后融入楚文化和中原文化之中。当然,其成就也与春秋战国时期不可同日而语。这种现象直至东汉末年才有所改变,王夫之《读通鉴论》卷三说:“江、浙、闽、楚,文教日兴,迄于南海之浜、滇云之壤,理学节义文章事功之选,肩踵相望,天所佑也,汉肇之也。”

魏晋南北朝时期,吴越地区在北方动乱不定之时保持着相对稳定的局面,故文化在经济发展的基础上也有了长足的进步,并成为南朝的文化重心,其水平已达到或超过了同时期的中原文化。

隋唐时期,随着大运河的开通和中国经济重心的南移,吴越文化的地位也日显重要,到唐中叶以后已成为全国最重要的文化区。钱穆先生说:“唐中叶以前,中国经济文化之支撑点偏倚在北方(黄河流域);唐中叶以后,中国经济文化支撑点偏倚在南方(长江流域)。此大转变,以安史之乱为关捩 。

五代、两宋时期,吴越文化得到了全面的发展。叶适说:“吴越之地,自钱氏时独不被兵,又以四十年都邑之盛,四方流徙,尽集于千里之内,而衣冠贵人,不知其几族,故以十五州之众,当今天下之半”。而北宋,更有“国家根本,仰给东南”及“两浙之富,国用所恃”之说。

元明清时期,也是吴越文化的盛期,其水平在全国首屈一指,时有“东南财赋地,江浙人文薮”之称。近代中国文化仍以吴越文化为最盛。梁啓超在《近代学风之地理分布》中说:“浙江与江南——江苏、安徽同为近代文化中心点。”“实近代人文渊薮,无论何派之学术艺术,殆皆以兹域为光焰发射之中枢焉。”

相关名词

吴越民系:吴越是一个古老的东方部落,拥有辉煌的国家历史(春秋时期先后称霸的吴国,越国;三国时期雄踞东南的东吴;五代时期最后降宋的吴越国以及南唐前身吴国)和辉煌的文化经济。

春秋时期吴越虽为两个敌对的国家,但其实又是同部落,同文化,同语言的兄弟国家。汉·赵晔《吴越春秋·夫差内传》载“且吴与越,同音共律,上合星宿,下共一理。”

吴越之地历史上各个时期(明朝之前)都是同属于一个行政单位的,故而合称。唐朝前期同属江南道,后期同属浙江东、西二道;宋朝同属两浙路。

吴越二字是最初是并列结构。两千余年前,江苏南部是吴,浙江中北部是越。然而渐渐地,吴越一词成为偏正结构,以用于区分其他的越人地区。

起源考证

在先秦古籍中,对于东南地区的汉族先民部落,常统称之为“越”。但据《史记·越王句践世家》张守节“正义”引贺循《会稽记》:“少康,其少子号曰于越,越国之称始此。”

有专家根据《史记·越王句践世家》的记述认为,在夏代,于越部落曾在今江浙一带建立强大的越国。传说夏代少康的庶子无余,在钱塘江以南一帯建立“越国”,“以奉守禹之祀”,辖有今浙江全省及安徽南部、江西东部地区,传至春秋中叶的越王夫谭已历近1500多年。后越王勾践于西元前473年撃灭吴国,北上与当时中原诸国会盟,雄视江淮地区,号称“霸王”。有专家认为,西元前306年,楚怀王兴兵伐越,大败越国,尽取越国江东之地。自此,越人流散到南方一带,分化成众多的支系,自此,越人流散到南方一带,分化成众多的支系,到汉朝初年形成了东瓯及闽越两个王国。

内在关係

吴与越的关係

今江苏南部、安徽南部、浙江等地春秋时为吴国、越国两国,由于关係密切,又同语言(吴语),同习俗,同民系,所以合称为吴越。

《吕氏春秋》记载:吴王夫差欲北伐齐国,伍子胥以为不可,曰:“夫齐之与吴也,习俗不同,言语不通,我得其地不能处,得其民不得使。夫吴之与越也,接土邻境,习俗同,言语通,我得其地能处之。越与我亦然”。

三国魏曹植《责躬诗》:“甘赴江湘,奋戈吴越。”

清方文《宋遗民咏·龚圣予开》:“往来吴越间,伤心旧宗社”。

民系概念是近代发明的,虽吴国和越国曾经是剑拔弩张的两个敌对政权,但由民系的释义不难看出:虽吴与越是不同的国家,但两地住民操同一言语,行相同习俗,故,古吴国和古越国的住民,属同一民系。

狭义江南代称

吴越之地在先秦古籍当中不叫江南,叫江东。先秦的江南明确指的是以楚国为背景的长江以南,在今湖南、湖北南部一带,所谓楚江南。而长江,在今安徽南部境内,向东北方向斜流,几乎呈现南北流向,故江之东为江东。中原人看今湖南一带是江南,而看今江浙一带是江东。乃至汉末三国时,吴人仍然称自己为江东人、江东子弟,不称自己为江南人。

然而时过境迁,先秦时代的“江南”如今被称为“江湘”、“江汉”,而先秦的“江东”则被称为“江南”。这个“江南”不单单是地域上的长江之南,还必须有鲜明的文化特徵。长江与钱塘江(浙江)组成的“江浙”则是小江南、狭义江南,或可直接代表“江南”一词。当江东改称江南,文化经济意义上的“江南”越来越明确地“转指”传统的吴、三吴、吴越地区。

文化发展

吴越文化,是无法分开的。在过去漫长的历史时期中,吴越民系本属一家人,几千年来,彼此生活在同一区域之内,没有地理上的隔阂,大家使用同一语言文字,生活习惯彼此相同,而且同属汉族的分支民系,血统相同,当然难分彼此了。惟一例外,就是在政治上经常会分分合合,只是如此而已。当然,由于几千年来的政治纷争,每每造成人口的大量流动(如西晋灭亡,北部世族与难民之南下;北宋灭亡,也有类似情形),这时候,会带来其他地域的“民系文化”,如”中原文化”,”齐鲁文化”等等,互动融会的结果,令“江南文化”的文化内涵将更为丰富。

第一期——春秋末期的吴越时代。据史书所载,吴国于西元前12世纪的商朝末年由泰伯立国,但在其后数百年间,史书并无吴国活动的纪录。直到西元前6世纪后。吴国才有确切年代可寻。到了西元前514至496年吴王阖闾时代,吴国得到楚臣伍子胥及齐国孙武子的辅佐,大败楚齐,成为南方一霸。日后还挥军北上,称霸中原。

至于越国的历史,也是在西元前6世纪才有较多详尽的纪录。当时的楚国,採用“联越制吴”政策,使吴越相互攻伐。当时,名震一时的吴王阖闾,在一次伐越之战中受伤而死,临终之际,嘱其子夫差报仇。夫差不辱父命,日后果然征服了越王勾践,然后挥军北上,争霸中原。接下来,是越王勾践“卧薪尝胆,志切复仇”,经过”十年生聚,十年教训”,最后消灭吴国。逼得夫差自杀。越王勾践随之亦称霸中原。这一段动人的历史,史书有十分精彩的记述。在吴越历史舞台上的,有一连串名垂千古的英雄与美人,包括阖闾、夫差、伍子胥、孙武子、勾践、文种、范蠡与西施等等。这段历史,在两于多年后的今天,依然家喻户晓。

至于在文化方面,这一时期出现的最具代表性的经典着作,便是《孙子兵法》。孙武子是齐人,由伍子胥推荐给吴王阖闾。伍子胥与孙武子辅佐阖闾与夫差父子两代人,百战百胜,称霸中原,使吴国国势达于巅峰状态。后来伍子胥被夫差冤杀,孙武子也不知去向,史书并无明确交待。在名将折损之后,吴国也于公元前473年为越王勾践所灭。《孙子兵法》完成于两千五百年前,是一部全球公认的兵学圣典,这算不算是吴越文化的一部分?孙武本人是齐人,也就是今天的山东人。不过《孙子兵法》却是在吴越两国进行实验的,也许可以说是一种“文化”!此外.还有一位重要人物,他的言行.在后世产生了强烈影响,这个人便是越王勾践的宰相范蠡。没有范蠡的辅佐,勾践可能报不了夫差之仇。但在灭吴之后,范蠡却飘然远隐,浮海至山东经营生意去了。他定居于山东的陶,后世称他为陶朱公。范蠡临走时写信给另一位大臣文种,认为勾践这个人,“可以共患难,不可以共富贵”,劝文种一起引退。文种不退,日后果然被勾践所杀。范蠡当时创造了一种对后世影响极大的良好模式,那就是“功成身退”。唐朝大诗人李白说:“吾观自古贤达人,功成不退多陨身”,他所举的例子,就是伍子胥、屈原、李斯、陆机、陆云兄弟等的不幸遭遇。直到近代,清代中兴名臣曾国藩在平定太平天国之后,便解甲归农,树立了“功成身退”的又一典範?论籍贯,范蠡是河南人。

第二期——三国时期。当时的东吴,真是人才辈出,无论在政治上与军事上都有非常卓越的表现,显示出极高的文化水平。当时的着名人物,如孙权、周瑜、鲁肃、诸葛瑾、吕蒙、陆逊、陆抗、陆机韵祖孙三代,再加上丞相张昭、顾雍等等,都是中国历史上的着名人物。其中特别要指出的几位是:名将陆逊、陆杭父子在军事上的成就,陆机、陆杭兄弟在文学上的成就,以及丞相顾雍在政治上的卓越表现,对后世都有深远影响。这些人,并非都是吴越本地人.可谓是一种江南文化雏形。

第三期——东晋时代,自晋元帝在江左建立东晋政权.他身边的大臣,如王导等等,都是北方世族。不过,以南方的吴越为主要基地,力抗北方异族.完整地保留与发扬了中国传统文化,这是相当了不起的成就。例如,当时,“高卧东山”的名士谢安,就住在绍兴旁边的上虞。一位退隐于山林的名士,一旦出山,却能打一场轰轰烈烈的淝水之战,保住了东南半壁江山,真令人敬佩。又如书圣王羲之、王献之父子在书法上的成就,可谓冠绝古今。至于谢灵运家族在诗词上酌成就,在中国文学史上,都占有相当的地位,连李白都深致其敬慕之情。可见王、谢子弟不仅会打淝水之战,还有文採风流的一面。他们的祖籍都不在吴越,不过,却成长或出生于吴越,他们的辉煌成就,也许可说是典型的“江南文化”。所谓“魏晋风流”,即江南文化在中国历史上曾大放异彩

第四期——五代残唐的吴越时期。如前所述,在唐末由钱缪建立的越国,一直保持自己的国号,直至钱缪时代,和平归顺宋太祖,子孙得以永享福泽,以喜剧收场。

第五期——南宋时期。如果从北宋算起,那幺,有一位出身苏州的历史名人范文正公(范仲淹),绝对不能被忽略。范仲淹不仅是一位大政治家、大军事家.同时也是一位大文学家。试读他的《岳阳楼记》,他的文学才华,真足以使你灵魂震动。尤其是他所作的《渔家傲》(塞下秋来风景异),足以让他在中国文学史上成为不朽人物。

南宋的陆游,又是一位伟大的诗人。他是绍兴人,是江南文化的代表者。陆游的名作:“死去原知万事空,但悲不见九州同,王师北定中原日,家祭毋忘告乃翁”。

陆游的另一首诗,更能表达出他自西蜀返乡的複杂心情。他长期居蜀,后来忽奉诏返京。“京”在何处?在他的故乡临安(杭州)。这时他倒有点不安了,一方面,他捨不得离开久居的成都,再则他久别故乡,真是“少小离家老大回”,恐怕回去认不得几位亲友了。且看这首《南乡子》: 归梦寄吴槽,水驿江程去路长。想见芳洲初系缆,斜阳,烟树参差认武昌。愁须点新霜,曾是朝衣染御香。重到故乡交旧少,凄凉,却恐他乡胜故乡!这首词,对心理的刻画,细緻入微,“全词意境幽美,景色如画,委婉清丽,含凄无限”。在今日.住在台湾的“外省第二代”,不少人也有此感触。

南宋另一位大诗人林逋(林和靖先生),杭州人。长期隐居在西湖孤山,与大自然为伍,不问世事。“妻梅子鹤”,传为千古美谈。他的词,婉约清丽,风格淡远,真可谓“文如其人”。他的那首《长相思》词,将送行妇女的无限幽怨,融人大启然景色之中,真是何等风致。这是“江南文化”中最为动人的一面。

第六期——近代与现代。如前所述,无论在近代的政治革命与思想文化的革新方面,南方都是火车头,带动中国人民前进,创造了一个使全球震惊的新时代,而江南在其中所扮演的角色几乎是关键性的,这只要看上海、苏州、杭州在这一百多年的变化就够了。

苏杭,指苏州、杭州,代表江南,为国人称道。

国维与鲁迅。王国维是浙江海宁人,鲁迅是浙江绍兴人,都出自吴越。王国维不仅是史学大师,同时又是文学批评的大师。他对甲骨文的研究,成绩相当杰出。他在文学批评方面,虽然只有一本薄薄的《人间词话》,却是不朽的名作。鲁迅是一位无畏的战士,要为唤起中国沉睡的灵魂大声“吶喊”,决不退缩。

江南文化,构成中国历史文化非常重要的一部分。假如有人能从中国古代浩瀚的典籍之中如二十四史去整理出属于吴越部分的资料来,内容一定非常可观。