吴川人,一般指的是吴川籍地的籍民,吴川人大部属汉族广府民系支下的吴化民系(兰石镇、王村港镇粤西闽语区属闽南民系支下的雷电民系)。吴川人的足迹遍及全国各地并远涉海外,尤其是在广州、深圳地区居多,吴川商人近年在全国尤其是广东地区取得的成绩,使这个族群崭露头角。吴川是着名的建筑之乡,数百名亿万富豪多为包工头出身,是全国富豪数量最多的县级市。

历代才俊不计其数,吴川人胸襟宏阔、勤劳拼搏、敢为人先、开放兼容的精神品格为世人留下深刻印象。在民间吴川人有“粤西犹太人”之誉称。

基本介绍

- 中文名:吴川人

- 外文名:Wuchuan people

- 民系:广府之吴化民系

- 人口:约112万

- 民间誉称:粤西犹太人

- 历史名人:状元林召棠、省府主席李汉魂等

简要介绍

居民由来

先秦时期

远古时代,吴川这片土地上很早就生息繁衍着历史悠久的人群,这就是中原史籍上所说的"越人"。《汉书·地理志》注引臣瓒曰:"自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”;据《汉书·地理志》的记载,交趾至会稽这一带是古越人分布最集中的地方。

越人有很多支系,吴川人属古越人的分支南越部落(或称南粤部落)。“南粤”一词,始于《汉书》,秦汉文献对广东称谓有几种,《吕氏春秋》统称"百越",《史记》称"南越",而《汉书》中又把“南越”称为"南粤"。古代"越"、"粤"是相通的(今广东的简称“粤”就是来源于此)。

注 :秦汉文献统称百越一带的人群为"越人"或"粤人",汉朝之后其地改为郡县,此后"越"这名称不见于史载。

秦至近代

公元前214年秦始皇发动秦攻百越之战将岭南併入秦朝版图后,在岭南设设“桂林、象、南海”3个郡,并把许多“滴徙民”强制迁到岭南“与越杂处”,这是史上第一批外迁民;秦朝之后的历朝历代也有岭北中原人逃难南迁,不过大多数都是跨过长江到江南苏浙一带建都定居,到达远离中原的岭南极少。

吴川人为本地粤人土着,也有少量的外迁徙人融入(境内黎话闽语系的应属福建闽越人分支迁入)。据近代地方志记载:“吴川境内最早有吴、李、林、陈、孙等姓人定居,其余许多姓氏的融合了来自福建、江西、湖南等地外迁人,外来人有的是来吴川及周围州县当官,任满后定居吴川,有的是贸易经商定居,逐渐融入吴川先民;境内部分来自福建莆田(讲古闽南语)于南宋时期迁入广东吴川为高峰期。”现今吴川人,大部属于广府民系的吴化民系。

民系划属

吴川粤语人划属汉族广府民系分支下的吴化民系。广府民系下属有九大分支,包括粤海民系、四邑民系、莞宝民系(原广州府和肇庆府)、罗广民系、高凉民系、邕浔民系、勾漏民系、钦廉民系以及吴化民系。

地方方言

吴化民系——讲吴化方言 ,吴川话以吴阳镇口音为代表口音。语言学系谱:汉藏语系——汉语语族——粤语语支——吴化方言——吴川话。吴化民系覆盖範围为鉴江中下游流域,包括吴川和化州的南部地区,是高凉民系(高阳民系)的一个分支,以鑒江作为文化传播中心(古越人后裔),吴化方言属于粤语方言九大片区之一。

吴川境内有土白话、东话(黎话)、海话等几种方言。土白话又有吴阳口音、梅录口音、塘缀一带口音的差别。吴川讲吴阳口音的人数最多,以靠近湛江的吴阳、黄坡一带口音最为正宗。吴川话一般泛指吴阳、黄坡一带的话音。

吴川话最大一个特点就是古味浓重。融合了高阳片粤语、闽语、俚僚古越语的特殊混合型语言,某些发音至今还保留着闽语的特徵。后来由于受高州府白话的影响,逐渐白话化,然而其始终与其他白话保持着巨大的差距,与其他白话分支皆无法沟通。吴川话属于粤语吴化片,也是吴化粤语的代表方言之一。发音上,吴川话平平仄仄极为协调,全国少有。

对亲人的称谓上,吴川话则颇具古意。如称呼父亲为爸或老窦,也有称叔、称哥的;称呼母亲为妈、娘或娜;称呼父亲的大姐为(杯奶),称呼大姐为(女甫)。称呼祖父为亚爹,祖母为亚奶,曾祖父母为公祖、婆祖;媳妇称丈夫的父亲、母亲为家君爷、家婆;称媳妇为新妇;称外祖父为外公,外祖母为外婆;称母亲兄弟的妻子为妗,祖母的兄弟和妻为舅公、妗婆;称儿子为仔儿或马骝仔等。

吴川境地除土白话之外还有东话(即雷话)、海话(吉兆话)。 吴川行政区划

吴川行政区划

吴川行政区划

吴川行政区划一、土白话分两类:一类是以梅录话为代表的土白话,有梅录口音、塘缀口音、长岐口音之分。梅录口音主要通行于梅录街道;塘缀口音主要通行于西北部的塘缀区;长岐口音主要通行于北部的浅水区和长岐区,和相邻的茂名、化州白话口音接近。另一类是以吴阳话为代表的“土白话”(当地亦称为黑话)。它通行于吴阳、黄坡、塘尾、振文等镇街。据统计,讲吴阳话(黑话)的人占全市总人口的60%以上;今坡头区属湛江市,旧属吴川县辖,九成的居民也是讲吴川话。梅录话、吴阳话都属白话,具有白话的共同特徵,大体上可以互相交流。比较之下,梅录话跟“广府话”稍接近,吴阳话跟“广府话”有明显不同,这就是所谓“土”。

二、东话即黎话,和雷州、徐闻一带的雷话很接近,都是属于闽南语方言。它主要分布于兰石、王村港、覃巴等镇。据估计,说东话的人数近十万人。有人说,这几个镇地理位置上正好位于吴川市东部,且与邻近电白县水东镇相连,电白县把水东镇的话叫“东话”,吴川的东话也因此得名。

三、海话:海话也叫吉兆话,分布在吉兆一带,这是一种濒危语言。

吴川话目前被归粤语,不过这种划法一直存在争议,因为,吴川话无论从历史还是语言的本身,都不属于粤语。从历史角度来说,多数讲吴川话人的父系祖先来自福建,操古闽南语;从语言来说,吴川话和其它任何语言都无法沟通,包括相识度最高的化州话。而语言与方言的判断标準,就能否相互沟通。

所以吴川话和粤语的关係存在争议,主要有两种看法:一、吴川话属于粤语吴化片;二、吴川是一门独立的语言,不属于粤语,两者平衡关係。

发展概况

得天独厚

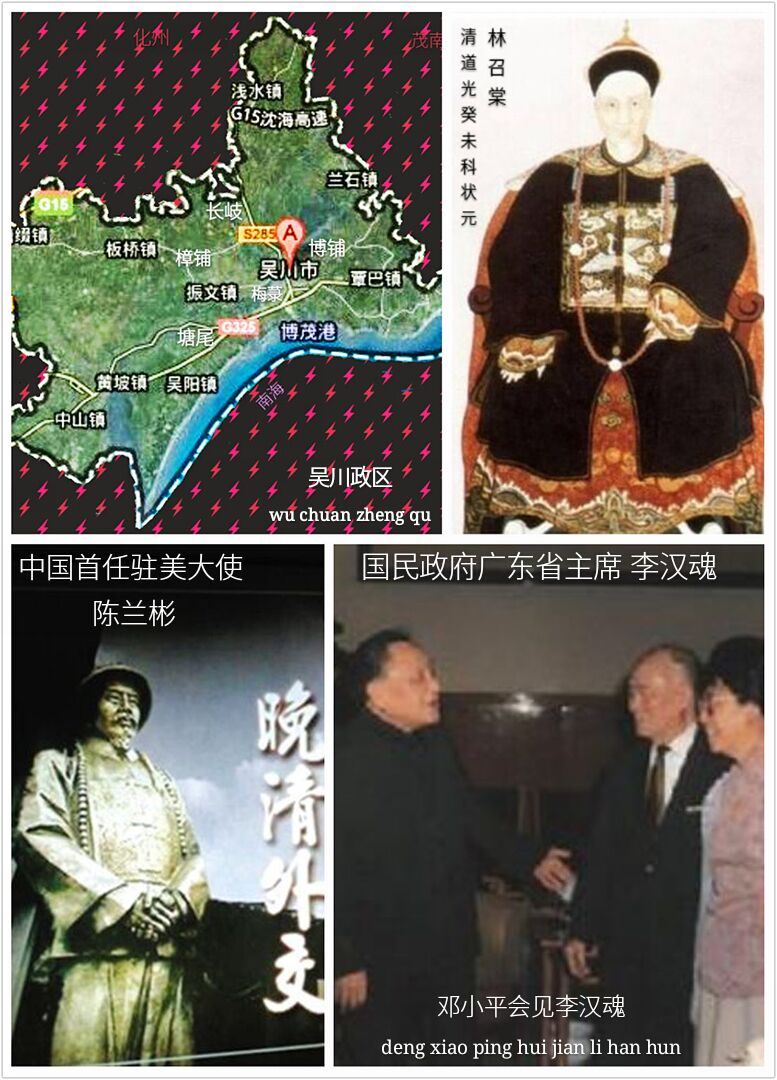

吴川位于广东省的西南部,总人口约112万,土地面积848.5平方公里。因境东郊有吴家地,纳三川(江)之水(鑒江、袂花江、梅江),故名曰:“吴川”。吴川人之所以富裕,富在境地吸纳三江之水,富在鑒江之灵气;鑒江之出海口在吴阳沙角漩,鑒江出海口之外有三座礁山紧锁水口,这三座礁山似三杯酒时时在朝礼吴川,如此拱浪潮、罗城紧密,即朝海拱辰之义。 吴川政区图

吴川政区图

吴川政区图

吴川政区图吴川历史文化源远流长、地灵人杰,滨江临海,三江过境,脉脉鑒江,乾载扬波,碧绿的鑒江水千百年来无私的滋养着两岸生灵。水的浩瀚、博大、刚劲和柔顺,淘洗出吴川人宏阔的胸襟气量、勤劳拼搏、勇于创新、敢为人先的精神秉性和开放兼容、热情好客、热心公益、热爱家园的品格,为世人留下了深刻了的印象。吴川人以其聪明才智,在各行各业艰苦创业、磨砺进取、敢闯敢冒,取得了一个又一个辉煌成就。

继往开来

天高海阔任我行,扬航竞帆看吴川。吴川历史文化源远流长,历代人才辈出,有状元、进士、举人等科甲士子,有政界、军界、商界等精英,也有文人墨客、英才志士。自宋代至清末共有状元1名,进士18名、130个举人。历史名人有粤西唯一的状元林召棠、首任驻美大使陈兰彬、民国广东省政府主席李汉魂、爱国将军张炎、前任外交部副部长刘华秋,有为“神舟五号”、“神舟六号”载人飞船安全着陆作贡献的中国地质大学信息工程学院院长吴信才,有现任美国哈佛大学教授康景轩博士等等。

改革开放后,每年外出务工经商的吴川人有30多万。外出从事建筑业、製造业者有之,从事各种商业贸易者有之,他们的足迹遍及祖国的大江南北并远涉海外,尤其是深圳、上海、北京等发达地区,是吴川人务工经商最集中的地方。上世纪八九十年代,吴川人创造的“吴川模式”与浙江的“温州模式”齐名,成为吴川发展的一面旗帜。

轰动全国

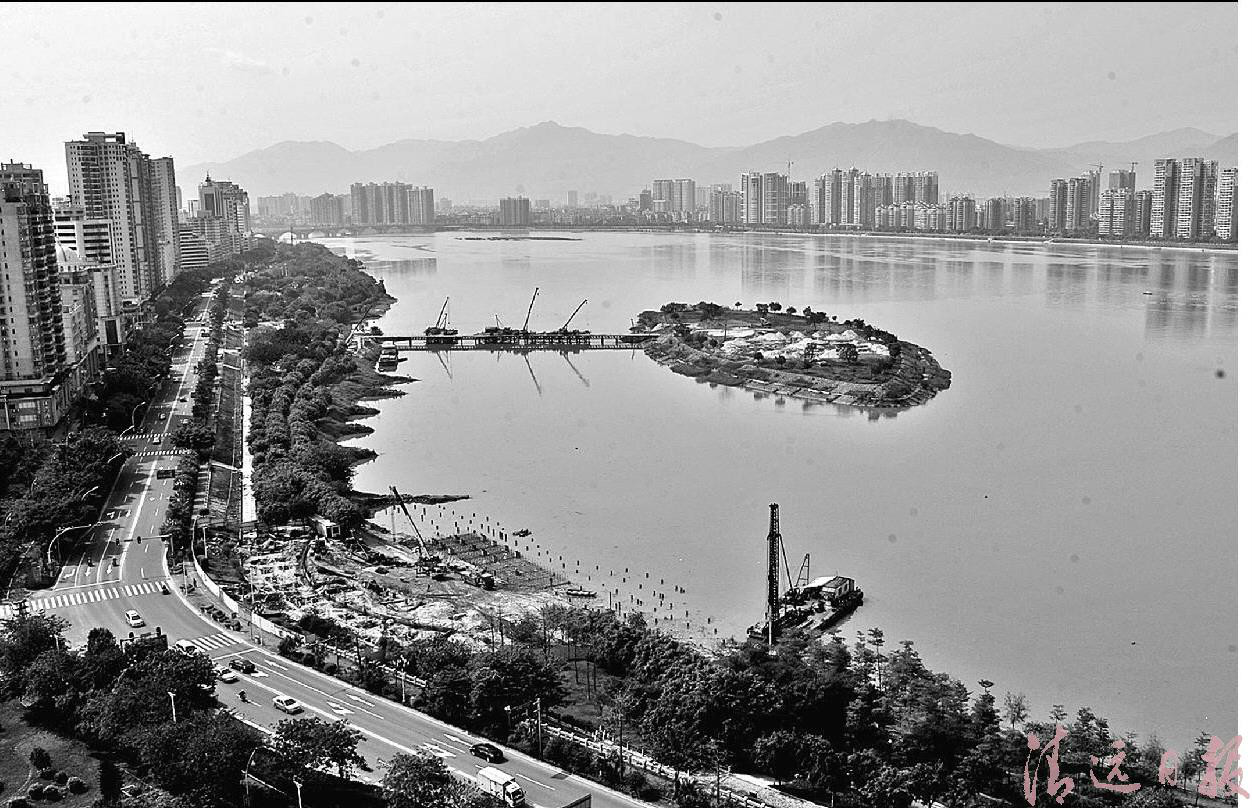

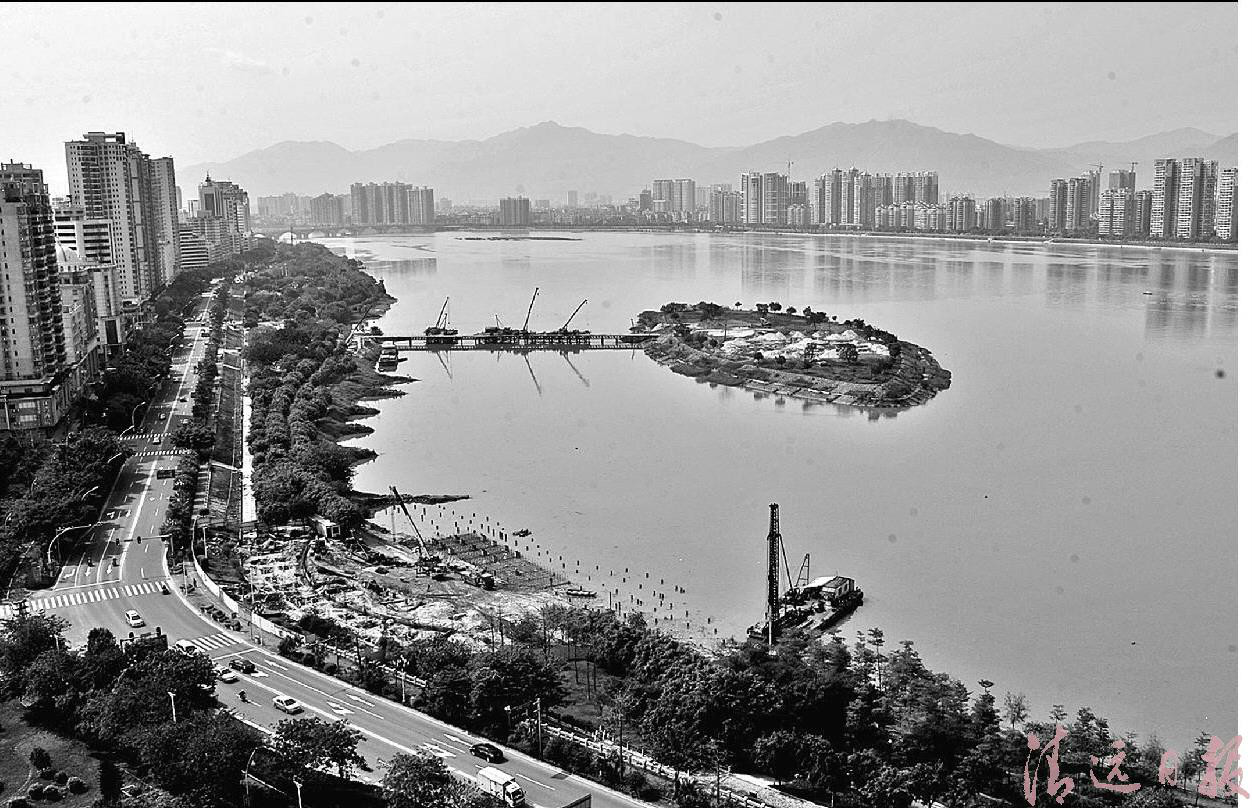

拥有资产过亿万的成功人士在吴川并不鲜见,吴商群体中身家超亿元就达到五百多人,超千万身家更是数以千计。经各大媒体和入口网站的报导,“吴川富豪”成为网路热点,成为轰动全国的新闻。各媒体纷纷描述这一群体如何富可敌国、业绩非凡。吴川是广东西部的一个县级市,总人口约一百一十二万。一方水土养一方人,受大自然垂青,拥有得天独厚条件的吴川占尽了天时地利人和的优势。临海,三条河流穿过,多个湖泊点缀在市区,既塑造了吴川人敢为人先的豪迈气概,也造就了吴川人内敛含蓄的性情。吴川的个体和民营经济非常发达,是全国亿万富豪人数最多的县级市(县),富豪群体占总人口比例之高冠绝全国。

历代精英

当代商要

广东博澳鸿基投资集团(原广东逸涛集团)总裁:韩庆云(经营房地产、石化、矿业资源、高速公路及水力发电、物流园区、商业贸易、建筑工程等等,旗下拥有“广州63层”广东国际大厦、南沙开发区名楼盘等物业) 黄坡镇上马村。

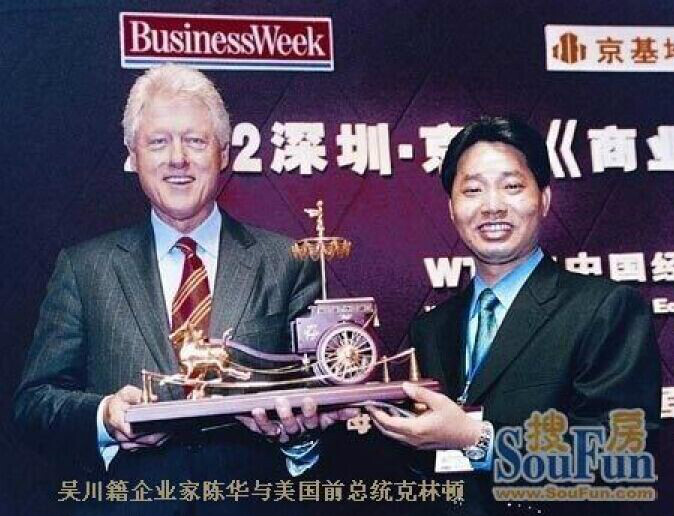

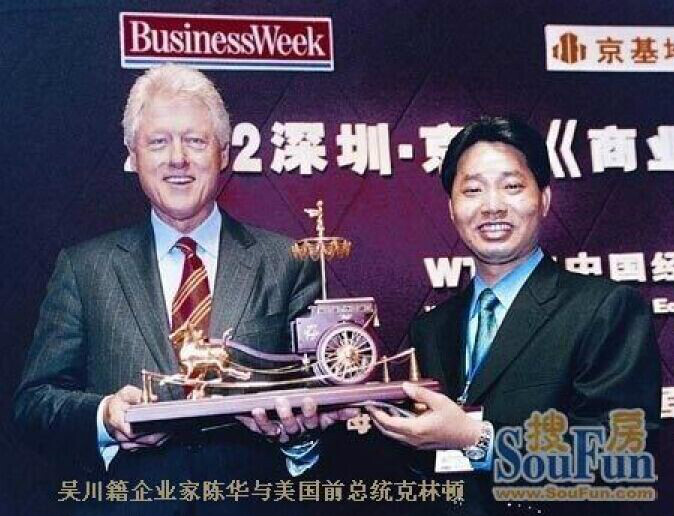

深圳市京基集团董事长:陈华(拥有五星级海景酒店大梅沙京基喜来登、京基百纳广场、深圳在建第一高楼京基国际金融中心、深圳吴川商会永久名誉会长) 吴阳镇蛤岭村。

中国高速(集团)有限公司董事局主席、深圳市华昱集团董事长兼总裁:陈阳南 (香港上市公司、拥有国内柏丽酒店、深圳北京金龙腾酒楼、深圳水官高速、清平高速建造者) 黄坡镇平城村。

广东省龙威实业投资有限公司董事长、东莞虎门龙泉国际大酒店董事:龙观生(五星级酒店东莞虎门龙泉国际大酒店的建造者、吴川商会总商会会长、吴川商会广州商会会长、华夏龙氏文化研究会会长) 塘缀镇山瑶村。

深圳市凯利来大酒店董事长:深圳市豪耀集团董事长:李华盛 (深圳商会永久高级商务顾问,据说是吴川最早突破亿元的老闆,成名已久,几乎每年春节重金邀请CBA队员来家乡表演比赛) 黄坡镇牛路头村。

深圳市铜锣湾集团董事长、中国商业地产联合联盟主席:陈智(兼任中国商业联合会副会长,深圳商会高级商务顾问) 梅录镇。

佛山市兴海铜业有限公司董事长:宁建波(兼任佛山吴川商会会长、金属大王,据说此人可控制国内甚至国际金属行业的价格走势) 樟铺镇办塘村。

此外还有很多当代商界精英。(详见吴川富豪榜)

历史名人

吴川历史上计有进士十八人,翰林二人,钦赐翰林三名,举人一百六十六名。如宋进士霞街始祖林永、李屋巷始祖李凌云,元江淮指挥使刘承忠将军,宋代进士鞠杲、林廷,江南提督曾秉忠,福建金门镇总兵杨元超,清同治朝提督陈绍,澎湖水师协副将潘韬,明进士林廷献,清状元林召棠,粤东七才子之一林联桂,云南监察御史吴孔昭,中国首任驻美大使陈兰彬,御前侍卫司马官骆家猷,海南盟军道按察司副使欧光宸,清琼州督抚彭玉将军,越南着名华侨领袖陈上川,山东登州镇总兵陈辉龙,清广东水师提督窦振彪将军,锦衣卫籍户部主事萧惟昌,翰林院检讨麦国树,南京兵马司指挥李芳,名标儒林传之吴懋清,清才子李文泰。他们之中有位列尚书、御史、道台、知府、知州、通判、教授、知县、教谕、总兵、提督等职,多达数百人且大都政声卓着、清正廉明。清朝武官有十四总兵,两提督。 吴川状元—林召棠

吴川状元—林召棠

吴川状元—林召棠

吴川状元—林召棠- 李凌云:李屋巷李族始祖,南宋解元。为三柏始祖李穆公之长子,李穆公原籍福建省漳州府龙溪县钱山村人,乃北宋乙丑状元。李凌云高中解元后,恬淡不仕,承父教鞭,重建“极浦亭”,隐居设帐,传播文明。

- 刘承忠:元朝末年任江淮指挥使,当时江淮地区大旱,蝗虫成灾,刘承忠率领乡民奋勇扑灭蝗灾,立下大功。元亡后,承忠投河而死。江淮人民为纪念他的功绩,尊他为“刘猛将军”,建庙祭祀。公元1724年(清雍正二年),皇帝诏令全国各省、府、州、县,建“刘猛将军庙”,每年春秋祭祀。

- 麦为仪:(1695~1762年)绰号劏狗六爹,吴川塘尾镇院村麦屋人。六爹为清乾隆岁贡生(秀才)、广东有名的阿凡提式人物。是一位机智勇敢、胆略过人、见义勇为、才思敏捷的大学者,一生敢于与贪官污吏、土豪劣绅及神鬼作斗争。

- 陈上川(1626~1715),明末抗清将领,后因为战事不顺不愿剃髮降清而移居到越南南部,成为当地华侨领袖。死后受到当地人的尊崇,立庙祭祀。他的后代亦世代享受阮主的功臣待遇。到了明命、绍治年间,越南皇帝册封他为“上等神”

- 曾秉忠(1816—1863),字允堂,今吴川市塘尾街道院村曾屋人,生于清嘉庆丙子(1816年)十月十二日,行伍出身,先后任把总、参将、总兵,鹹丰年(1860年)为江南水师提督,在两广、湖南、福建等地攻打太平天国队伍,于江南洙泾一战为太平天国所败,受浒职发往两江总督曾国藩军营差遣。后卒于军伍,着加恩开复革职。时同治癸亥(1863年)三月十八日,47岁,归葬本乡。

- 林怀兰:吴川明代名医。中国引种番薯第一人,商务印书馆于1934年编印的《辞源》释“番薯”一词的注解:“其本出于交趾(今越南),吴川人林怀兰尝得其种以归,遍种于粤,因不患凶旱。电白县有怀兰祠,题曰番薯林公庙。”

- 彭子衡:(1832~1883年)即彭玉,吴川振文镇大寨彭屋村人。曾任深圳大鹏九龙协副将、后任琼州督抚,告授武显将军晋授“振威将军”。彭玉一生仗义疏财,赈济灾民,兴办学校,现振文中心国小乃由彭玉捐建的“振文书院”改建而成的。据《吴川县誌》载:彭玉曾数次用火轮船运米回吴川平卖赈灾,救人无数。

- 易傅伯:(1707~1767年)名易中,吴川板桥镇上杭村人。1740年中武进士,1745年驻京任提塘官。易甚得和亲王赏识,解组时,亲王亲赠墨迹及对联,联云:“柳色烟相似,梨花雪不如”。他一生豪爽仗义,举粤西人在京城有厄,他都慷慨以赴,声名大振。易中诗文亦佳,有着作传世,可谓文武全才。易三个儿子都中武举人。易中墓在今吴川尖峰岭,墓前有石牌坊,右额刻“山高”,左额刻“水长”,正中刻“圣旨”二字。

- 吴懋清:(1774~1845年)字澄观,号回溪,广东吴川黄坡镇水潭村人。公元1810(嘉庆15年)庚午科举人。和海南定安县张岳松(探花),邑人林召棠(状元)交善,名噪一时。因以求天下贤者学益广大,潜心撰述,至老不衰。博学多才,擅堪舆术数。

- 曾敏行,字燮堂,1827年生,今吴川市吴阳镇曾屋村人。鹹丰五年(1855年)投曾秉忠军伍,历任参将、副将、南韶连镇总兵、贵州威宁镇、古州镇总兵,记名提督(头品顶戴、赏穿黄马挂)。光绪十入年壬辰)1892)卒;时年六十六岁

- 林联桂:(1774~1835年)初名家桂,字道子,吴川市塘缀镇新村人。公元1828年(道光八年)中进士,“粤东七子”之一,曾任湖南绥宁知县,后实授新化署晃州直棣厅通判,政声卓着,极受上级器重,林联桂着作等身。

- 林召棠:(1786~1872年) 字爱封,号芾南,谥文恭,吴阳(广东吴川)霞街村人,父泰雯,任东安县教谕。召棠少年随父教馆攻读。清 嘉庆八年(1803年),17岁为秀才,学使姚文田称讚为“海滨俊才”嘉庆十七年,学使程国仁评阅其考卷,认为极有前途,选拔为贡生,并让其与自己儿子一起研读。道光三年(1823年)癸未科状元及第。皇帝阅其卷未批:“今科得一佳元,一字笔误偏旁,非关学问。”授职翰林院修撰。道光五年(1825年),因父丧返家丁忧。道光八年返京供职。道光十一年,任陕甘正主考官,此次选择举人65名,其中呼延甲、张芾(曾任广东巡抚)、牛树梅等11名,后皆中进士,颇有成就。次年,他深感官场污浊,以终生奉母为名告假还乡。

- 陈兰彬:(1816~1895年)字荔秋,吴川黄坡镇黄坡村人,中国近代着名外交家,中国首任驻美大使。鹹丰三年中进士,选拔为翰林院庶吉士。历任太常寺正卿、宗人府丞,都察院左副都御史、资政大夫,是首任驻美国、西班牙、秘鲁公使。为幼童出洋肄业局之“洋局”第一任正委员,带领詹天佑等第一批留美学生官费赴美留学。

- 庞雄:(1891-1911)字苏汉,早年投入新军,秘密从事革命活动。黄花岗七十二烈士中的吴川人。1909年(宣统元年)冬,与倪映典等策划广州新军起义,1910年春起义失败。赴香港,又东渡日本,历经南洋各岛,準备再举。 1911年初归国,参与筹备广州起义(黄花岗之役),同年4月29日被俘,直认革命不讳,遂遇害。葬于广州黄花岗,为七十二烈士之一。

- 张世德:(1893-1930年)名世德,吴川市塘缀镇樟山村人,张炎堂兄,61师第9旅旅长。北伐时在湖南衡阳七塘战役中阵亡,1930年牺牲后被追封为中将师长。在“八一”南昌起义时,世德随叶挺参加起义。1929年提升为蔡廷楷师副师长、旅长,转战广东。1931年,广东军政领导人陈济棠等,拨款在樟山建世德中学,以示纪念。

- 张炎:(1902-1945年)又名巨炎,字光中,吴川塘缀镇樟山人。原国民党十九路军爱国将领。“中华共和国人民革命政府”成立时任第四军中将军长。后被蒋介石密令委人杀害,解放后毛泽东主席签字追认张炎为革命烈士。

- 詹式邦(1896~1946)又名德堃。吴川龙头人。粤军讲武堂肄业,黄埔军校燕塘分校第二期步科毕业。历任国民革命军第四师(第四军缩编)十一旅教导团中校团副,中央训练团党政研究班第三期学员中队长。抗日战争爆发后,任第六十二军一五二师四五四旅九○七团上校团长,第四战区总部副官处上校副处长。1943年任吴(川)廉(江)化(县)联防区主任兼警备司令及吴川县长。1944年任第四战区司令部少将参议,兼电(白)梅(菉)吴(川)游击挺进纵队司令。1945年初与张炎组织高雷人民抗日军,任副军长。失败后避居越南,后在返香港途中沉船遇难。

- 李汉魂:李汉魂(1895-1987),字伯豪,号杰华,广东吴川岭头村人。他是一位能文善武的爱国将领。在第一、二次国共合作时期,曾先后参加统一广东、北伐战争和抗日战争,迭着战功,由排、连、营长、团参谋长而擢升为团长、师长、军长、军团长、集团总司令、省政府主席,乃至国民党总统府参军长,内务部长等职。为国家的自由独立和民族的解放作出了出色的贡献,受到人们的讚扬。

民俗民风

民俗风情

改革开放后,市场经济发展,文化呈多元化,宗教信仰环境宽鬆,原有民俗民风、理想信念、宗教信仰受到冲击,形成新思想、新文化、新时尚。外地外国传入的礼仪习俗,与原有思想、原有文化、原有时尚,互相交融、共存共荣。人们的衣食住行用、生老婚丧祭、岁时节日喜庆、社会礼仪习俗、生产生活习俗、陋规陋习恶习等,既受到严重冲击,又与新思想、新文化、新时尚共存。人们碰到相对应的事,往往既行旧礼、沿袭旧俗,又行新规,开创新时尚。

人文精神

- 勤劳拼搏

吴川人自古以来就有勤劳的传统,拼搏的志气,敢为人先的精神。远古时期,吴川为蛮荒之地。过去连年风灾旱灾不断,百姓衣食无着,生活十分困顿艰辛。如今,吴川经济繁荣,社会稳定,百姓安居乐业,这中间,浸透了吴川人多少辛勤的汗水,奋斗的泪泉!

上世纪六七十年代,为了减轻风灾水灾旱涝的侵害,吴川人民开凿了两条人工河流:一是博茂减洪河,对治理袂花江涝区取得较大的经济效益和社会效益;另一是塘尾分洪河,使鑒江缩短28公里流程,直排入南海,大大减轻涝灾,并蓄水灌溉,使近万亩的旱地变为水稻良田。当时,生产力水平比较低,这两条河流全靠吴川几十万干部民众自力更生,自带粮食和工具,日夜苦战,肩挑背扛开凿而成。吴川人为改造家园,翻江倒海,战天斗地,无私奉献的精神的确可歌可泣,他们群策群力,勤劳奋进,致力改造山河的壮志豪情堪可载入史册。

- 敢为人先

吴川人敢为人先。从上世纪五十年代开始,个体商人和手工业者便走街串巷,收废品,从事各种小营商活动,这一时期,可以说是商品经济的萌芽。到上世纪六七十年代,吴川的手工业十分繁荣,覃巴镇手套针织厂、梅录城区的麻纺厂、塘尾的渔网厂相当红火。至上世纪八十年代,吴川得改革开放风气之先,大办乡镇企业,民营经济快速兴起,呈现出“村村点火、户户冒烟”的蓬勃发展局面,创出镇办、村办、联户办、个体办“四个轮子一齐转”的“吴川模式”,与浙江“温州模式”齐名,成为吴川发展的一面旗帜。

改革开放二十多年来,吴川人更是紧抓机遇谋发展,捷足先登。吴川的工业和民营经济在湛江地区一直保持领先地位,区域产业迅猛发展,全市形成了羽绒、塑胶鞋、机械製造、家电、农海产品加工等为主要支柱的产业群体。特别是羽绒业,吴川是全国两大重要羽绒生产基地之一,被誉为“北有萧山,南有吴川”,成为“中国羽绒之乡”。塑胶鞋业也有长足发展,鞋业企业发展到700多家,产量占全国的三分之一,有“南国鞋城”的美誉。此外,吴川还是全国有名的糖酒食品机械製造基地、网具生产基地、海蜇加工出口基地、废旧物资回收加工基地、家用电器生产基地等等。

- 崇文重商

吴川文化底蕴深厚,历史文物古蹟甚多。从晋代开始,就建有私立学校茂山书院,元朝至正九年在县城修建学宫,亦则孔庙。明清时期,官学私学并举,设立了正疑书院、寥山书院、梅坡书院、川西书院等官立私立学校,讲经读书成为绵延不衰的人文风气。因此,吴川自古以来才俊辈出。一个小小的县,就出了1个状元,18个进士,160多个举人,现当代还出了2个外交官和3个将军。清朝道光三年中了状元的林召棠,是科举取士以来广东9位状元之一,更是粤西地区唯一的状元。此后中了进士的陈兰彬,是清朝第一任驻美公使,为沟通中西方和维护中国公民在西方的合法权益作出了很大的贡献。民国期间的着名爱国将领李汉魂和张炎,都为国为民立下过汗马功劳。 茂山书院

茂山书院

茂山书院

茂山书院如今的吴川人秉承传统,继往开来,读书尚学的风气仍然十分浓烈,很多村庄建有文化楼,设立了图书馆、阅览室等文化娱乐设施。尤其是一些先富起来的村庄,投入大量的资金,兴办学校,引进外地教育人才,致力振兴当地教育事业。

读书与经商都是吴川人谋求出路的首选,尚文重商是吴川千百年来延续至今的良好风气。吴川的地理交通环境,也为吴川人外出发展创造了非常便利的条件。

改革开放的浪潮风起云涌,先知先觉的吴川人最先成为时代的弄潮儿。外出从事各种各样商业贸易、製造业等等,他们的足迹踏遍中国的大江南北及远涉海外。

- 聪明睿智

吴川读书成才者不计其数,每年考上清华大学、北京大学、人民大学、中山大学等全国一流高校的都有一大批。他们当中,有前任外交部副部长刘华秋,有为“神舟五号”、“神舟六号”载人飞船安全着陆作出贡献的中国地质大学信息工程学院院长吴信才,爱国巨商许爱周次子,地质工程专家、地理学家许士芬,有现任美国哈佛大学教授康景轩博士,武汉大学法学院教授,武汉大学国际法研究所首席专家。易显河

- 热情好客

吴川人的人情味特别浓,到过吴川或与吴川人打过交道和相处过的,无不为吴川人的真诚、热情所感动。

吴川人以诚待人、热情好客的浓浓情意,单从吴川的“年例”上便可领略。吴川一年四季,民间传统“做年例”连续不断。做年例也是农村的“文化节”,各村各乡都有自己不同的风俗。每到年例,外出人员一般都回来,把家园打扮一番,邀请聚庆。就算经济并不宽裕的农家,也想办法筹办酒菜,款待亲戚朋友,家家户户张灯结彩,喜气洋洋。

- 真诚坦蕩

人无志不立,商以诚为本。吴川人诚实守信、真诚待人、热情豪爽的秉性,有口皆碑。正是这样,吴川人普遍赢得了四海朋友的信赖和尊重,也赢得了发展的机遇。他们走南闯北,打拚天下,靠的不仅是自己的聪明才智,还有遍天下朋友的鼎力支持。可以说,有建筑的地方就有吴川人,这是吴川人艰苦创业的写照,也是吴川人广交朋友、诚信待人的佐证。

- 兼容务实

吴川古属百越之地,长期艰苦的生活磨砺了吴川人勤劳淳朴的民风特质;吴川历史悠久,深受中原儒家文化的影响;吴川滨江临海,本土江海文化别具特色;吴川衔接岭南,饱受岭南文化的辐射薰陶。因此,以厚重的儒家文化为根基,独具特色的江海文化与岭南文化交汇融合,在这种文化土壤上生活的吴川人有着开放兼容、务实奋进的精神。

追本溯源,吴川人很早就具有开放兼容的精神和务实奋进的品格。其中,吴川人林怀兰把番薯从越南引入中国就是一个典型的例子。据《吴川县誌》记载,明朝年间,吴川人林怀兰游医交趾(今越南),见当地种植番薯,民不患饑馑,便借治癒国王之女,国王赐食熟番薯之机,求食生者,怀半截而出,历经艰险,回归乡梓。自此,番薯遍种于南粤,后几遍及全国。此外,上述的吴川人陈兰彬,也曾是清朝第一批公派留学生的督学,为中西方文化交流和维护中国劳工的合法权益作出很大贡献。林怀兰、陈兰彬是吴川人最早具有开放意识的杰出代表。

- 热心公益

“问渠那得清如许?为有源头活水来。”改革开放的富民政策让一大批外出务工经商的吴川人先富起来,他们富不忘本,富而思进,把热爱家园的绻缱情怀化作回报家乡、建设家乡,纷纷慷慨解囊,争着做有益于广大人民民众的公益事业,捐资办学、架桥铺路、扶危济困,建设社会主义新农村,为构建和谐社会作贡献,实践新的人生价值。

改革开放以来,不少吴川人外出创业经商,人数超过20万,他们经过努力拚搏、艰苦创业,有不少人成了大大小小的老闆,其中有的还创出了辉煌的业绩,据不完全统计,超亿元身家的企业家就有500多个,超100亿元身家的有近10个。吴川老闆不仅敢想敢干、热爱家乡、慷慨捐资建设家乡,还积极支持各地的公益事业,赢得社会的广泛讚誉,打响了“吴商”的品牌。

相关信息

- 与“温州模式”齐名的“吴川模式”:

上个世纪八十年代中期的改革开放初期广东出现了全省仅有的两种发展模式:即“南海模式”,另一种就是现在沉寂的“吴川模式”。“南海模式”与后来的"江阴模式"相似,而当时的“吴川模式”与同时期的“温州模式”并驾齐驱,在当时便以“北有温州,南有吴川”享誉全国,引起全社会的普遍关注。

当时的“吴川模式”主要体现在整个吴川都形成了“镇办、村办、个体办、联户办”的发展局面,人人争先,个个都要争做老闆的心态,并创办了当时全省第一间股份制合作企业,1986年吴川县在全省乡镇企业会议上作了千家万户办工业的经验介绍,吸引了包括当时的省委书记林若数度带队及珠三角地区的领导和企业深入吴川慕名前来参观考察,这在当时的吴川引起了极大的轰动。

- 中国民间邀请柯林顿第一人:

吴川人陈华先生因2002年请来柯林顿,交流中美文化,造势经典名盘,被誉为“中国民间邀请柯林顿第一人”而轰动一时。 中国民间邀请柯林顿第一人

中国民间邀请柯林顿第一人

中国民间邀请柯林顿第一人

中国民间邀请柯林顿第一人- 吴川商帮传奇:

吴川商帮,是指敢为人先,不甘落后和诚信勤奋的吴川人自发崛起的商业群体。“自强不息,厚德载物”的精神是吴川商帮形成的前提,他们都是根据各自特色来经营各行各业,并且对社会有着很强的敏感影响力,吴川的商帮形成是吴川人始终坚信创造美好生活的源泉,激励自己愿意从小事做起,不怕付出艰苦努力的人,才能成为生活中的强者的结果, 吴川人的创业精神,是中国崛起最具影响力的榜样。

“我们这些吴川人,为了各自的理想,走出吴川,走向中国,甚至走向世界。但无论什幺时候,我们都不会忘记自己的故土。别人问我是哪里人,我说是吴川人,无论我们是企业家也好,创业者也罢,总应该有一个共同的名字,那就是永远不改的吴川人!”——吴川深圳商会会长李雅林。

- 吴川斥巨资拍电影第一人:

2007年11月2日,由吴川人黄金明先生斥巨资拍摄的电影《生死二十八小时》的剧组举行了隆重的开机仪式和新闻发布会,这是由吴川人出资在吴川市拍摄的第一部电影,并邀请香港影视名星周海媚主演该电影的女主角。当时中央、北京、省、湛江、茂名、吴川等地的电视、报刊、网路媒体的记者和湛江、茂名两市有关部门的领导以及吴川市党政领导、吴川各大商会代表、各界来宾几百人出席了新闻发布会。 影片剧组人员

影片剧组人员

影片剧组人员

影片剧组人员