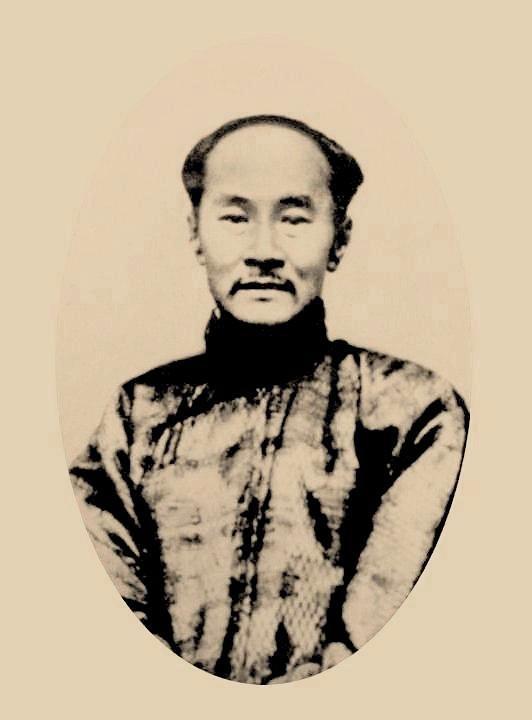

吴宝田(1864~1936),字尧耕,号东村穑者,余干县城上关荫德门,清末举人。光绪年间,他目睹朝政日非,曾参与公车上书,之后,尽弃科举八股之文,留心经世之学。

基本介绍

- 本名:吴宝田

- 字号:尧耕

- 所处时代:清末

- 出生时间:1864

- 去世时间:1936

- 主要成就:参与公车上书

人物生平

绪二十九年(公元1903年)春,全国各郡县皆奉令开办学校。余干在全国十大书院之一的东山书院,开办了县立学堂,名山故院,顿时面貌一新。吴宝田德高望重,被推为首任监学(相当于校长)。他感到事关桑梓的百年大计,亲自周详筹划。除邀请本县学者李学乾、潘由庚为该校老师外,还聘请了日本籍的西乡次郎和铃木辛园为该校数学、理化教员,可见吴宝田先生在教育事业上有着非凡的独创精神。

吴宝田治学严谨,对学生循循善诱。光绪三十年(公元1904年)间,曾在该校读过书的高材生潘震甲、李纪芳、周显、许锡章等人,后来均赴日本名牌学府一一早稻田大学和帝国大学等名牌学府深造。

民国初期,吴宝田应北京《新社会日报》之约离余时,对学生临别赠言中,有“三余英才期可造,百年大计镇相关”之诗句,可见他对桑梓的文化事业是十分关心的。民国元年至民国15年(1912年至1926年),他先后担任北京临时参议院议员,本省咨议局议员,省议会议员。在此期间,仍念念不忘家乡教育。民国十二年(公元1923年),邑人张梦祖等人筹办私立玉亭中学时,经费困难,他殚心竭力找省教育厅、找本县县长设法解决,对玉亭中学的筹办帮助甚大。

吴宝田在北京主编《新社会日报》时,撰写过不少论文,如《提倡国货刍议》、《孔子生日考》、《天星游戏》、《陈文忠公伐蛟说》等文章,皆为士林所重视,并誉之为“临川之笔”。在本省任议员时,又先后兼任《大江报》、《正义报》、《民报》主编。他文笔犀锐,指陈时政,深得人心。期间他曾在自己主编报纸上陆续转载过余干青年洪礼祥、方步瀛等人的诗词,诱掖后进之心十分殷切。

吴宝田擅长书法,他少年时在米、蔡、苏、黄的字帖上下过苦功。后来他又把家里的中堂定名为“思问堂”,他的着作四卷定名为《思问堂全集》。自谓:“堂以思问名有三义焉:其一为所着述,志思问世;其二为遇不如意事,辄思搔首问天;其三为疑思问,读书多怀疑,疑而不决,问诸今人所不能决者,则还思问诸古人。三义中取后一义居多……”。

吴宝田爱惜人才,喜欢结交青年,他在晚年的诗中写道:“幸有青年未款款,好亲白髮语便便”。充分表达了他当时的情怀。民国17年(1928年),罗英留学苏联回到余干。当时,吴宝田亦因年事已高,回归故里长住。他慧眼识英雄,爱其才而赏其勇,遂以身家性命担保,向县长彭作霖推荐罗英担任余干县靖卫大队副大队长(大队长县长兼)。

罗英起义后,那群豪绅俗吏对吴宝田十分怨恨,甚至有人责骂他是“老朽昏庸”,用全家的生命财产保荐了一个“负心人”,致使余干的军械武器尽落“赤匪”之手。这时,他感到在余干无法立足了,只好以垂暮之年,离乡背井,迁居南昌。

1936年,正是中华民族全面对日抗战的前一年。那时举国上下对日军的步步入侵,同仇敌忾。吴宝田先生亦不例外,他痛国事之日非,老泪潸然。病中,时在景德镇任江西陶业管理局任美术设计室主任的彭友贤曾来探望,并求赐墨宝以作纪念。他当即以陆放翁的成句书成一联:“看来世事金能语,说到人情剑欲呜”。借联语发泄、揭露当局和社会的腐败。国难日深,年迈体弱的吴宝田一病不起,暮春三月,与世长辞了。

作品

遗着有《思问堂全集》、《东村诗话》、《经影》、《史屑》、《里乘》、《诗梯》、《增选唐诗三百首》、《说诗》、《蠡语》、《海山吟》等,其中《海山吟》为省博物馆收藏。