同济是机构简称。

同济大学、同济大学附属同济医院(上海市同济医院)、上海市同济中学、上海市同济初级中学

华中科技大学同济医学院、华中科技大学同济医学院附属同济医院(武汉同济医院)拥有“同济”注册商标在学校、医院等服务上的专用权。

基本介绍

- 中文名:同济

- 外文名:Tongji

- 基本意思:同舟渡水、同舟共济

详细介绍

“同济”可能指:

同济大学

武汉同济医院(拥有“同济”注册商标在学校、医院等服务上的专用权)

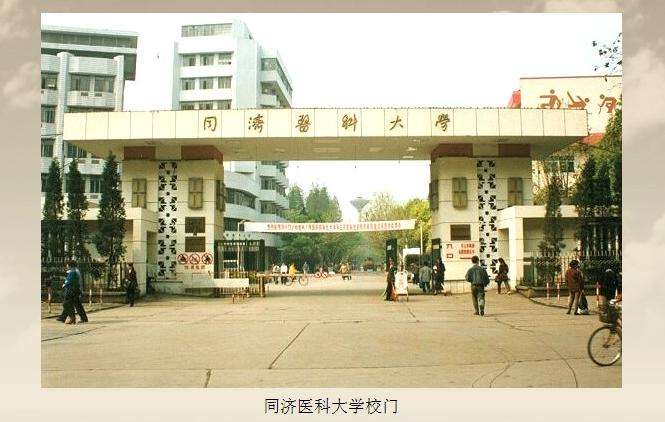

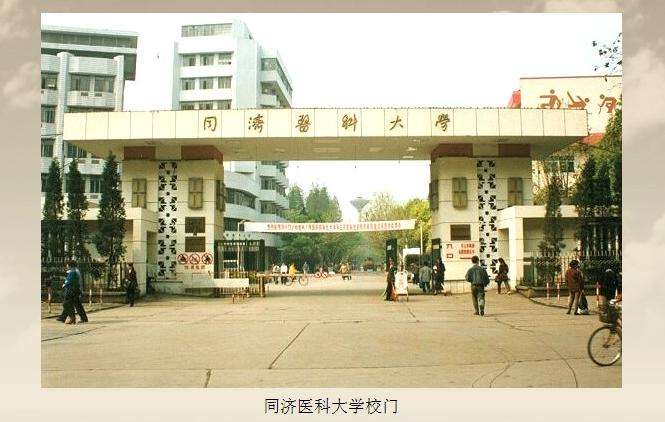

据同济大学和同济医院对相关历史的追述,“同济”二字最早源于德国籍医生埃里希·宝隆创办于1900年在上海创办的“同济医院”(该“同济医院”不同于前文所述的同济医院),1907年又在“同济医院”的基础上创办了“上海德文医学堂”,并先后3次更名,分别是1908年更名为“同济德文医学堂”、1912年更名为“同济医工学堂”、1927年更名为“国立同济大学”。1950年至1951年同济大学医学院及附属同济医院整体迁往湖北省武汉市,与武汉大学医学院合併,命名为“中南同济医学院”,随后于1955年更名为“武汉医学院”。1985年,经卫生部批准,武汉医学院更名为“同济医科大学”。2000年,“同济医科大学”与华中理工大学合併为华中科技大学后,成立同济医学院并设附属同济医院。

其间,上述“同济医科大学”于1997年11月向国家工商行政管理局商标局(下称商标局)申请了两件“同济”商标的注册,分别申请在第41类学校和第44类医院等服务上使用,并分别于1999年1月和1999年3月获準注册。此后,“同济医科大学”将两件“同济”注册商标专用权转让予同济医院。

2003年5月,同济大学向商标局提出一批“同济”商标的注册申请,其中便包括第41类学校和第44类医院等服务。但因为同济医院已在先注册了“同济”商标,同济大学这两件商标的申请最终未获核准。2004年3月11,同济大学向国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评审)提出争议申请,请求商评审撤销同济医院上述两件“同济”商标的注册。同济大学称,同济医院使用“同济”的时间短暂,“同济”的知名度和经济价值主要源于同济大学,系归于该校所有的驰名商标。同济医院与同济大学已没有任何联繫,但由于两者之间的历史渊源,公众经常将其混淆。此外,同济大学还指责同济医院恶意抢注“同济”商标。

对此,同济医院回应称,该院在历史上最早使用“同济”商标,是该商标的真正拥有人,不存在“恶意抢注”。而据商评审认定,系争商标原注册人“同济医科大学”使用“同济”名称具有历史承袭关係,并曾在医学教育领域中获得了一系列重大科学成就,在此情况下,其在学校、医院等服务上进行商标注册,不能认定其便有出于借用同济大学较高声誉的恶意。商评审于2009年8月10日裁定维持同济医院上述两件“同济”商标注册。

随后,同济大学将商评审诉至北京市第一中级人民法院。据同济大学起诉称,该校自建校起一直持续使用“同济”名称,从全国範围内看,社会公众在提及“同济”时,均是将其指向同济大学。“同济医科大学”在明知“同济”指向的是同济大学的情况下,却申请注册“同济”商标,不正当地妨碍了同济大学使用“同济”标誌,其行为有违诚实信用原则,并且损害了同济大学与“同济”之间的紧密联繫。同济医院则认可商评审裁定内容。

对于同济大学上述主张,北京市第一中级人民法院审理后未予认可,并认为历史承袭,“同济医科大学”当时申请“同济”商标“有其合理理由”。根据该院作出的一审判决,商评审裁定结论正确,予以维持。由于不服该一审判决结果,同济大学向北京市高级人民法院提出抗诉。

2012年11月,北京市高级人民法院对“同济”商标争议行政诉讼做出终审判决,有关“同济”归属的问题以同济医院继续持有“同济”注册商标在学校、医院等服务上的专用权而宣告终结。

基本释义

- [ tóng jì ]

- 同舟渡水。唐 苏鹗 《杜阳杂编》卷下:“﹝处士 元藏几 ﹞ 大业 元年,为过海使判官,遇风浪坏船,黑雾四合,同济者皆不救,而 藏几 独为破木所载,殆经半月,忽达于洲岛间。” 清 沉复 《浮生六记·坎坷记愁》:“二十日晓钟初动,即闻江口唤渡声。余惊起,呼 曹 同 济 。”

详细释义

- 同舟渡水。

唐 苏鹗 《杜阳杂编》卷下:“﹝处士 元藏几 ﹞ 大业 元年,为过海使判官,遇风浪坏船,黑雾四合,同济者皆不救,而 藏几 独为破木所载,殆经半月,忽达于洲岛间。” 清 沉复 《浮生六记·坎坷记愁》:“二十日晓钟初动,即闻江口唤渡声。余惊起,呼 曹 同 济 。”