合什手工面,四川省宜宾市叙州区的特产,中国国家地理标誌产品。

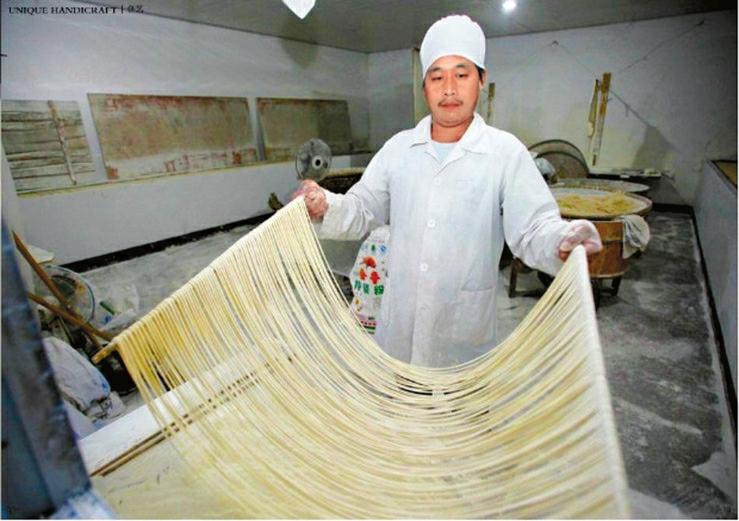

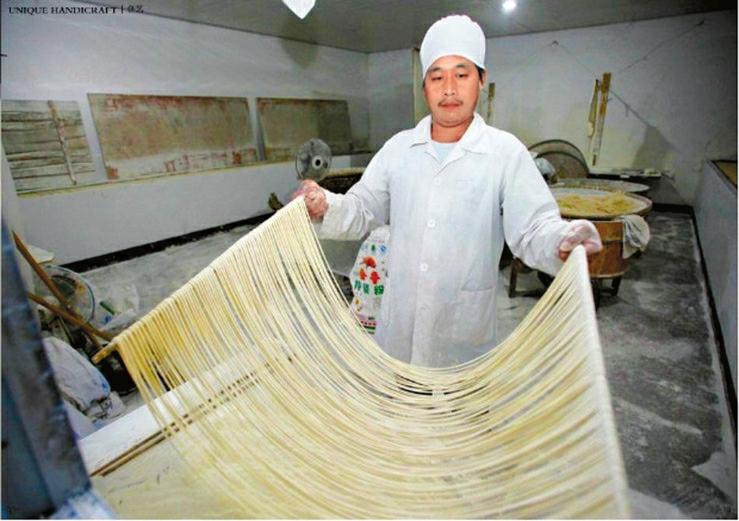

合什手工面製作工艺在宋朝年间就被百姓所熟悉掌握。揉面、擀麵、拉丝,风乾、截断、装袋,合什手工面製作要历经 36 个小时,大大小小24道工序,正是这些繁琐的细节,最大程度还原了麵食的美味。

合什手工面细如髮丝,营养丰富,健脾和胃,圆润滑爽,风味独特,食之柔滑,美味可口,回锅如新,是麵食中的精品。

2016年07月04日,原国家质检总局批准对“合什手工面”实施地理标誌产品保护。

基本介绍

- 中文名:合什手工面

- 产地名称:四川省宜宾市叙州区

- 品质特点:细如髮丝,圆润滑爽,回锅如新

- 地理标誌:国家质检总局地理标誌产品

- 批准文号:国家质检总局公告2016年第63号

- 批准时间:2016年07月04日

产品特点

品质特性

合什手工面选用北方特製精粉,取合什地下泉水,加入鸡蛋、植物油、食用盐等辅料,由手工精心配製而成,从麵粉到成品历经36个小时,大大小小24道工艺,其间除包装封口外毫无任何机械程式,其麵条细如髮丝,营养丰富,健脾和胃,圆润滑爽,风味独特,食之柔滑,美味可口,回锅如新,是麵食中的精品。 合什手工面

合什手工面

合什手工面

合什手工面工艺特色

合什手工面不断条、口感爽滑、绵软细腻、无牙碜、回锅如新,食后易于消化、不上火等特点都离不开“手工”二字。製作合什面需要面匠头天就得把麵粉发酵,第二天一大早起来作业,反覆揉一大盆麵粉,直到揉得筋丝相当强的时候,再把麵粉揉成一根大面柱。大面柱又揉成小面柱,如此周而复始製成丝,随后把拉成丝的面自然风乾,製作时还需要避免太阳晒,因此最佳的製作时间是从晚秋开始到春节前期。

第一道工序和面,一个盆至少要两个人操作,不停地翻揉,起码一个半小时以上;再把和好的麵团盖上发酵几个小时。中间几道工序分别为切条、揉大条、弹中条、弹小条。这些都非常耗时耗力,例如弹小条,一盆小条差不多1000多米长,其间没有一处接头。小条弹好后仍要在盆里放6个小时。第六道工序就是挽竹,把盆里的小条搓成麻花装Z字型缠绕在两根竹棍上。第七、八、九道工序再沉槽、扑粉以及再次沉槽。等到第二天早上雾散尽做第十道工序,这也是最为壮观的拉麵。把一根手指粗五十厘米长的麵条拉到九米长如丝般细;第十一道至十三道工序是晾晒、收面,选好尺寸切断,包装成品。

产地环境

四川省宜宾市叙州区位于四川盆地南缘,长江上游,金沙江、岷江下游,川滇两省结合部;地形南北长、东西窄,地势西南高、东北低,西部为大小凉山余脉,南部为云贵高原北坡,东北属盆中方山丘陵区,海拔270—1418米;全县气候温和,土地肥沃,县境内属亚热带季风型湿润气候,年平均气温为18.4℃,年降雨量1011.5毫米左右,年日照时数为1069.9小时,无霜期年平均350天左右。幅员面积2940平方千米,有耕地187.4万亩,其中基本农田153.5万亩,林地164.6万亩,其中竹林34万亩,是全国商品粮基地县。适宜的地理气候条件和区位优势,为合什手工面传承发展提供了有利的条件。

历史渊源

合什手工面製作历史可以追溯到1000多年前,当时製作方法简单,仅是用手工揉面,擀麵杖擀出简单形状,再用刀切,自做自用,不作商品流通。随着时间的推移和经验的积累,人们发现将揉好的面拉成丝晾晒乾后能放置较长时间,可随时食用,因此生产数量才逐渐提高。这一阶段的手工面被称为“单柱面”。

到了清末,人们对合什面的製作工艺进行了许多改进,将麵条拉成细丝,用竹枝晾挂起来自然风乾,再进行简易包装进入市场流通,在川南一代名声渐旺。这一阶段的手工面被称为“双柱面”,手工面比以前更细,口感更好,深受欢迎。

20世纪60年代,合什手工面得到了全面发展,以人民公社麵厂为代表的手工面生产作坊在合什境内生根开花,几乎每村都有一个生产作坊,量和质都得到飞跃发展,鼎盛时期还在内江、自贡等地开设了生产点。由于当时製作手工面是取合什特有的地下泉水,即龙王庙井的水製作,其独特的水质和精湛的製作工艺都是其他地方无法比拟,最后只有合什手工面被保留了下来并得到了继续发展。

合什手工面真正美名远播还是在20世纪90年代初,生产厂家在保留了传统生产工艺的基础上,进行了精细包装,申请注册商标,并推出了多个品牌。

2002年西部“农博会”和2003、2004年举办的“西洽会”、“厦博会”上,受到了广大消费者的青睐。 扑粉

扑粉

扑粉

扑粉生产情况

2015年,合什手工面年产量200吨左右,手工面製作师傅32人,除6人为青壮年外,其余26人均为60岁以上年老者。

产品荣誉

1986年,“合什手工面”在加拿大温格华世博会获银奖。

2003年,合什手工面在获省级无公害食品认证,并通过了国家农业部检测中心检测,认定为国家级无公害农产品。

2009年,“合什手工面”获得了“中华特色名小吃产品”称号。同年,合什手工面製作工艺申报为县级非物质文化保护遗产。

2013年,“合什手工面”成功申报“宜宾县非物质文化遗产”。

2014年,合什手工面製作工艺通过了“宜宾市非物质文化遗产”的评审。同年,合什手工面获“宜宾市名优特新农产品”称号。

晾晒

晾晒地理标誌

地域保护範围

合什手工面产地範围为四川省宜宾市叙州区合什镇、古罗镇、柳嘉镇、观音镇4个乡镇现辖行政区域。

质量技术要求

一、原材料质量技术要求

小麦粉:应符合《高筋小麦粉》国家标準规定。小麦粉的运输、贮藏等应符合相应标準规定。

食用盐:使用未加碘食用盐,质量应符合《食用盐》国家标準要求。

加工用水:越溪河地下水,水质符合《生活饮用水卫生标準》国家标準要求。

二、生产环境质量技术要求

加工厂环境、布局、人员、设施设备与卫生管理等应符合《食品企业通用卫生规範》国家标準要求。加工时温度低于25℃,空气湿度60—80%。

三、加工过程质量技术要求

工艺流程:和面→熟化⑴→开条→熟化⑵→弹中条→盘中条→熟化⑶→拉小条→盘小条→熟化⑷→挽桿→熟化⑸→拱粉→拉伸→分面→抖粉→熟化⑹→拉吊→烘乾→缓苏→切断→包装→装箱入库。

和面:盐与小麦粉的比例在5%—7.5%之间;和面用水量占小麦粉量的28%—35%。

熟化(1):和面后做成的麵团,放在湿度为70%—90%的室温环境里进行第一次熟化,时间为1小时—3小时。

开条:第一次熟化后的麵团及时揉压均匀后切割成直径为20厘米—50厘米的自然成型小麵团。将小麵团揉搓成直径为10厘米—12厘米的麵条。

熟化(2):开条后的麵条在湿度为70%—90%的室温条件下进行第二次熟化,时间为1小时—2小时。

弹中条:熟化(2)后的麵条撒上乾麵粉,弹成直径为3厘米—5厘米粗细的麵条。

熟化(3):弹中条后的麵条在湿度为70%—90%的室温条件下进行第三次熟化,时间为1小时—2小时。

拉小条:熟化(3)后的麵条应人工拉细为直径1厘米—2厘米的小条。

熟化(4):拉小条后的麵条在湿度为70%—90%的室温条件下进行第四次熟化,时间为4小时—6小时。

挽桿:熟化(4)后的麵条应缠挽在长度为70厘米左右的面桿上,连续间隔挽成“8”字型和“Z”字型的麵条。

熟化(5):挽桿后的麵条应在温度为30℃±3℃、湿度为70%—90%时的发酵箱中进行第五次熟化,时间为3小时—5小时。

熟化(6):熟化(5)后的麵条经拱粉、拉伸、分面、抖粉后放入温度为30℃±3℃、湿度为70%—90%时的发酵箱中进行第六次熟化,时间为3小时—5小时。

拉吊:熟化(6)后的麵条应及时移到晾面架上进行人工拉伸,满足麵条的粗细度和相关物理特性等品质要求。

晾晒或烘乾:自然晾晒法或烘房烘乾法,麵条的水分含量≤13%。

缓苏:麵条烘乾后进入室温条件下,湿度为70%—90%的缓苏区,使水分缓慢散发、温度缓慢下降。

切断:缓苏后的麵条,按要求规格切断;应长短一致、切口平滑。

四、感官、理化指标质量技术要求

1.感观要求

洁白、细如髮丝,粗细均匀,体内有微孔。煮熟后柔软、久煮不糊,口感爽滑。

2.理化要求

项目 | 指标 |

水分/(%)≤ | 13.0 |

酸度≤ | 4.0 |

自然断条率/(%)≤ | 3.0 |

盐分(以NaCl计)/(%)≤ | 8.0 |

净含量偏差/(%) | 按JJF1070执行 |

五、安全及其他质量技术要求

产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

专用标誌使用

合什手工面产地範围内的生产者,可向四川省宜宾市叙州区质量技术监督局提出使用“地理标誌产品专用标誌”的申请,经四川省质量技术监督局审核,报质检总局核准后予以公告。合什手工面的检测机构由四川省质量技术监督局在符合资质要求的检测机构中选定。