《台湾舞曲》是作曲家、音乐家、音乐教育家江文也创作于1934年的一首舞曲,也是江文也的成名作,钢琴版创作于1934年4月,而其管弦乐版则是在同年8月完成。

1936年,《台湾舞曲》管弦乐版获得第十一届夏季奥林匹克运动会管弦乐组特别奖,是华人第一首国际得奖的管弦作品。

基本介绍

- 中文名称:台湾舞曲

- 外文名称:Formosan Dance

- 所属专辑:《我们的骄傲》

- 歌曲时长:04:37

- 发行时间:1934年4月

- 谱曲:江文也

- 编曲:江文也

- 音乐风格:钢琴,管弦乐

创作背景

作曲在1930年代的日本仍属新兴学门,江文也曾在东京音乐学校夜间部进修声乐,但学校却没作曲课程。非科班出身的他在成为作曲家前,是颇富盛名的男中音,唱过《托斯卡》、《波西米亚人》等名剧。 创作中的江文也

创作中的江文也

创作中的江文也

创作中的江文也1934年可以说是江文也音乐生涯中具有转折意义的一年,他终于将自己的理想付诸实践,开始了音乐创作活动。这一年,他完成了处女作钢琴曲《台湾舞曲》和同名管弦乐曲,採用台湾高山族民歌为其素材,包括《台湾舞曲》在内其生前的乐曲都是用铅笔写的。

1934年8月,杨肇嘉先生倡议组织“乡土访问音乐团”,由旅日音乐家担纲,返台巡迴演出──台北、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄共七场,返乡表演结束,回到东京,江文也的故乡情依然澎湃。当时,台湾正处于日本殖民者的统治之下,作为一名殖民地青年,他在异国期间,时时刻刻思念着自己的家乡台湾,于是他将同年4月所写的《城内之夜》改写为《台湾舞曲》,然后又改写成管弦乐曲。

作品鉴赏

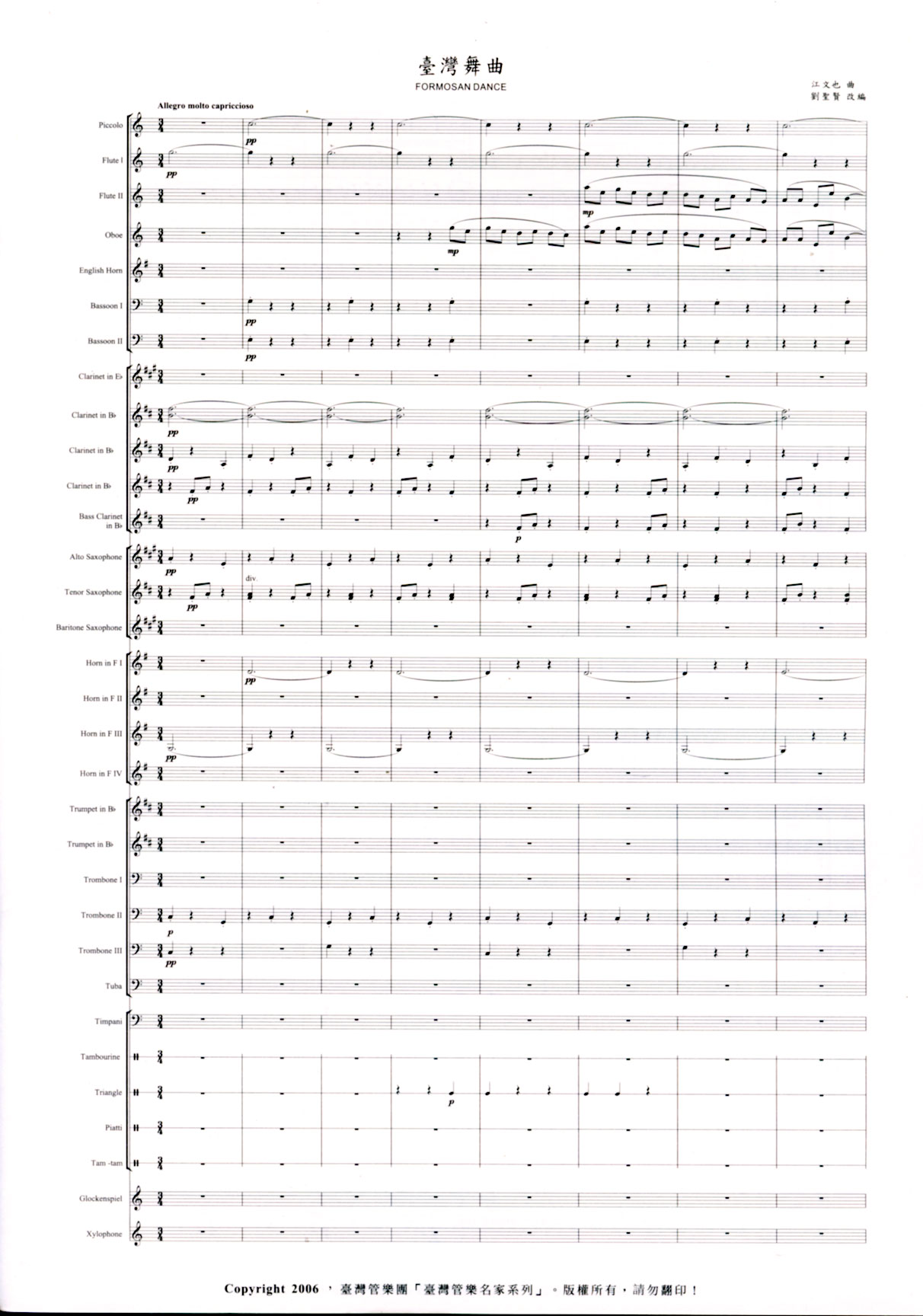

《台湾舞曲》这部作品以淳朴的旋律、民间舞曲的节奏和色彩鲜明的配器,生动地描绘了台湾的风土人情,表现了作者对故乡的眷爱。

江文也将思乡之情与富有创造性的现代作曲技法糅为一体,浓厚的台湾乡土风味贯穿始终,在表现作曲家对乡土音乐的挚爱之余,也表明了其对新颖作曲技法的理解与探求。

许多音乐家认为,江文也的《台湾舞曲》不仅在当时已具有很高的水平,即使事隔七十多年后的今天再去听它,作曲家敏锐而细腻的乐感,成熟而洗鍊的作曲技巧,仍然光彩夺目。还有人说,从《台湾舞曲》中可以听出青绿的山坡,潺潺的溪水,蓬勃与青春洋溢的生命力,肥沃富足的大地等生动的画面。

《台湾舞曲》实际上是一首标题性的幻想音诗。曲中不仅描写了人们淳朴而热闹的且歌且舞,而且更主要的是作者遥想古代的建筑、庙宇、宫殿和森林池沼等大自然的景象以及由此引起的感伤情绪,乐曲採用了自由体的迴旋奏鸣曲式,音乐构思有两部曲式的特色,乐曲主体是三部曲式的快板段落。这部作品的作曲技术包括当时的十二音技巧和巴托克等人的作曲技术,整段作品织体清淡而不浓重,多声写作不按功能和声的规矩。

演凑技巧

对于江文也的《台湾舞曲》来说,更是需要演奏者在触键方面深入的研究,从而达到更好的演凑效果。演凑主题的乐句时,应该使用手力触键方式,可以使声音十分柔和细腻,从而体现旋律的歌唱性效果;在演凑和弦和低音部的分解和弦时,应採用臂力触键方式,可以使声音富有弹性,并且满足音响上的需要,如在《台湾舞曲》中段可以使用这一触键手法。这说明触键的力度也直接影响着发音,在演凑中可以根据作品的需要,选择不同的力度触键,以发掘出变化的音色来。

在《台湾舞曲》中踏板的标记并不多见,除了个别地方标记论踏板的记号外,其余中间没有提示演奏者如何运用踏板。在快速的调音段落应少用踏板,如首部;在有大量和弦的段落,踏板运用要适度,以免造成音响上的混乱,演奏中只需在每个正拍和弦上踩下踏板即可,这样才会有清晰的和声效果,旋律线条也会被突出出来;在抒情性的中部,踏板可根据乐句的划分以及和弦的变化来更换踏板。

在速度方面,作曲家赋予作品的首部与再现部以快板的速度,在这种速度下演奏音域较宽的和弦、快速的分解和弦,这对于演奏者来说无疑有一定困难。因此,在演奏中要熟练掌握乐曲的总体技法,然后重点练习难度较大的乐句,在熟练、多练、重点练习中不断达到作曲家对速度的要求,但同时也要注意速度与整体演奏中的协调统一。

《台湾舞曲》在力度上有很大的变化。主要使用的力度记号有:sf、p、mp、pp、ff及渐强记号等,如在引子部分力度处理是很细微的,由“p”力度进入第一小节,然后做渐强再渐弱处理,而后到“mp”,这种力度是需要演奏者认真体会,仔细处理的。

重要演出

《台湾舞曲》虽然在华人音乐史上扮演重要角色,在台湾被演奏却是20世纪80年代的事,原因在于1938年离开东京赴大陆发展的江文也,其作品在戒严时代为禁曲。幸运地是,《台湾舞曲》在日本得到了公演。

演出时间 | 演出地点 | 演出指挥/排练团体 | 备注 |

1983年11月 | 台湾台北 | 台北市交响乐团 | 台北“艺术季” |

1984年 | 北京 | —— | 江文也音乐会 |

1992年 | 台湾台北 | 陈澄雄、台北市交响乐团 | —— |

2010年 | 福建厦门 | 陈澄雄、厦门市交响乐团 | 厦门音乐会 |

2014年 | 国家大剧院 | 台湾长荣交响乐团 | “第四届中国交响乐之春” |

获奖记录

获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 |

1936年 | 1936年柏林奥运会管弦乐组特别奖 | 《台湾舞曲》 |

社会影响

1936年8月,第11届国际奥林匹克运动会在德国柏林举办,江文也的管弦乐曲《台湾舞曲》通过“近代日本作曲家联盟”的遴选,以及体育协会的推荐,与其他四位日本着名作曲家的作品一起,被送到德国柏林参加艺术竞赛。结果,除江文也一人获奖外,其他日本作曲家的作品全部落选。这使日本乐坛大为震惊。日本音乐界觉得,着名作曲家的作品全部落选,偏偏这个“殖民地的小子”获奖,很丢面子,就想以《台湾舞曲》没有什幺技巧,只是使欧洲人感到新鲜好奇而已为理由,低调处理此事。但是江文也并不示弱,他将自己的作品和奖牌等通过报社记者公之于众。1936年9月11日,《东京日日新报》对此做了大篇幅的报导,并刊出了奖牌和乐谱的照片。接着,《台湾日日新报》也以头条新闻予以报导。至此,人们更加关注音乐界这一位闪耀的新星。这首作曲家24岁时创作的作品,显露了江文也过人的创作能力和才华。 1936年柏林奥运会特别奖奖牌

1936年柏林奥运会特别奖奖牌

1936年柏林奥运会特别奖奖牌

1936年柏林奥运会特别奖奖牌《台湾舞曲》被评为“20世纪华人音乐经典”入选曲目(江文也的《故都素描》同时入选)。