台湾原住民,大陆称之为台湾少数民族,指汉人移居台湾前,最早台湾定居或本土的族群。台湾当局原住民族委员会定义为“台湾原住民族属于南岛语系,在人种上属台湾南岛语族人,台湾是南岛语族分布的最北端”。

台湾原住民族原先广泛分布在台湾山区(尤其是台湾中部),并且沿着沖积平原聚集成一个个的部落。截至2009年12月,台湾原住民族人口数为504,531人(占台湾人口数的2.1%),截至2012年1月,台湾原住民人口数为520440人。而大部分的当代原住民族则是居住在山区中。

援引《关于正确使用涉台宣传用语的意见》:

对台湾少数民族不称“原住民”,可统称为或称具体的名称,如“阿美人”“泰雅人”。在国家正式档案中仍称高山族。

基本介绍

- 中文名:台湾原住民

- 外文名:Taiwan aborigines

- 人数:520440人(2012年)

- 别称:台湾少数民族

- 人数最多:阿美人

简介

台湾原住民,是指汉人移居台湾前最早抵达台湾定居的族群、原住民。纵使台湾各原住民族拥有各自的起源传说,但近年来依据语言学、考古学和文化人类学等的研究推断,在17世纪汉人移民台湾之前,台湾原住民在台湾的活动已有大约8,000年之久。台湾原住民在遗传学和语言学的分类上属于南岛民族(Austronesian),和菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、马达加斯加和大洋洲等的南岛民族族群有密切关联。 台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民几世纪以来,台湾原住民经历了各种不同殖民民族的经济竞争和军事冲突。当时的中央集权式政府有意地针对原住民族进行语言上和文化上的同化政策,并持续地经由贸易、通婚等等和原住民进一步接触,最终导致很大幅度的语言消亡和族群认同的消失。以语言为例,在大约26种已知的台湾原住民族语言中,至少有10种语言已经消亡,5种濒临消亡,其他多种语言则出现轻微程度的损害。如今,原住民的原生部落一方面在努力发扬传统语言与文化习俗,另一方面也在政治和经济上寻求发展空间,这些都是为了更好地传承原住民的传统文化。自从语言学家认为台湾是南岛语系的发源地以来,这些语言已经有着重大的历史意义。

台湾原住民原先广泛分布在台湾山区(尤其是台湾中部),并且沿着沖积平原聚集成一个个的部落。截至2012年1月,台湾原住民人口数为520440人。其中,平地原住民族人口有244,952,山地原住民族人口数有275,488。

如果依照族群别排序,阿美族人口最多,已经达到191,399人。 其次是排湾族,总人口数达到92,094人。第三名是泰雅人,目前台湾泰雅族人有82,609人。 光是这三个族群的人口加起来,就已经超过原住民族总人口数的七成,如果倒着看,人数最少的是撒奇莱雅族,目前台湾人口只有630人。 原本人口最少的邵族,目前有714人。噶玛兰族则有1276人。 如果依据县市看人口分布,台湾原住民族人口最多的县市,就是花莲县,达到90961人,其次是台东县,有79749人,桃园县从2年多年就已经超越屏东县,人口数已经突破六万人,跃居台湾原住民族人口第三高的县市,再来是屏东县的原住民族人口数有57,135人,新北市原住民族人口数则是达到50,563人。 所以如果在台湾最新原住民族总人口的52万当中,扣除花莲、台东和屏东县的人口,其他地区包括都会区的原住民族人口已经达到292595,如果扣除台湾西部的部落,已经有超过半数的原住民族人口住在都会区。

台湾原住民族目前面临着经济上和社会上的障碍,包括高失业率和教育上的差距。在1980年代早期,许多原住民族群开始主动争取高度的政治自决和经济发展。而民族尊严的复兴经由原住民族表现在不同方面,包含成功併入原住民族文化元素的商业性流行音乐。在原住民族的原生部落则是努力进行发扬传统文化的仪式和传统语言。各个原住民族部落则是致力发展观光业,以达到原住民族的经济自我维持。

与大陆

援引《新华社新闻信息报导中的禁用词和慎用词(2016年7月修订)》第八十五条:

对台湾少数民族不称“原住民”,可统称为或称具体的名称,如“阿美人”“泰雅人”。在国家正式档案中仍称高山族。

台湾少数民族的主要族源是大陆南方的古越人。从古至今,他们与同是古越人后裔的一些南方少数民族之间,不仅保留了不少相同的生活习惯,还保留了许多相同的民情风俗,充分说明二者之间血浓于水,同根共祖的关係。

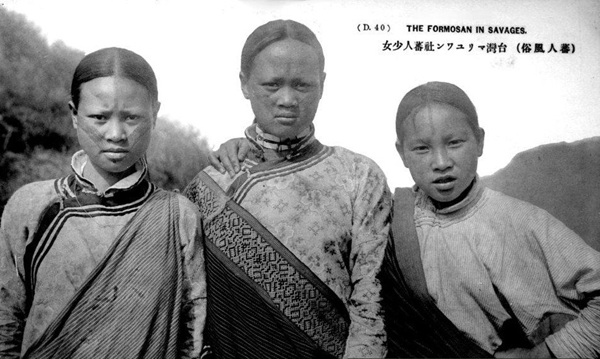

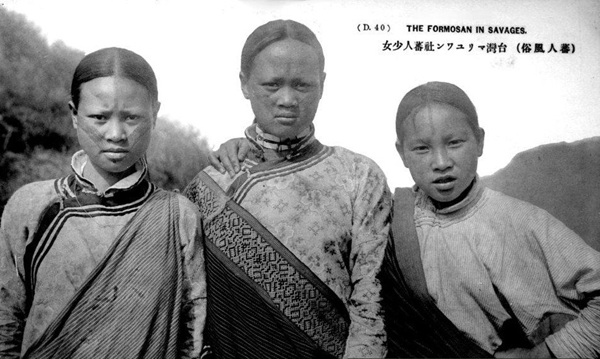

祖国的宝岛台湾在远古的时候,原来和大陆连为一体,后来海平面上升,它才成为一个海岛,所以两者之间动植物的种类大致相同。从台湾岛发掘出来的动物化石证明,大象、犀牛、野鹿、剑齿虎等,它们本来生活在祖国大陆南部,是在远古时期通过连线海峡的大陆桥到台湾的。台湾先住民也不是岛内土生土长的,而是从大陆沿海地区渡海过去的,与中华民族血缘相通。先住民至今还保留着与大陆南方相同的民俗习惯,就是最直接的证明。所以,我们不应该说台湾原住民,正确的科学定义是台湾先住民。 台湾日据时期原住民

台湾日据时期原住民

台湾日据时期原住民

台湾日据时期原住民台湾原住民”的说法是错误的,因为:

①这种说法不科学。小小的海岛上不可能形成原始人类,台湾在上古时代即使有人类活动,也是从大陆走过去的。(台湾过去与大陆相连,台湾海峡被海水淹没只是万年之内的事。)也只能称为东亚大陆原住民,而不是台湾原住民。

②与历史事实不符。台湾先住民源出大陆东南地区的古越人,证据确凿。

③此说是模仿西方殖民者的说法,对台湾先住民有歧视之意。欧洲人到了非洲,可以说尼格罗人是非洲原住民;到了美洲,可以说印第安人是美洲原住民。因为西方殖民者与殖民地的土着不是一个种族,不是一个民族。我们对台湾先住民就不能如此称呼,因为我们同是中华儿女,只不过到达台湾的时间不同,他们先去,我们后去。最合理的称呼是台湾先住民。

黑陶文化

中国历史博物馆馆长考古学家俞伟超:台湾从地理形势来说,它是海中的一个岛屿性质的位置,它本身呢一定是外面文化,慢慢人过去的,渡海过去的,很简单多数人是从大陆过去的,从我们这过去的,而且最直接就是福建沿海过去的,地理路线最近。就是(台湾)大坌坑的遗址跟我们福建福州沿海的遗址发现,文化面貌陶器比较接近,7000年以前,至少新石器时代来看,它在(台湾)大坌坑遗址包括台北的圆山遗址,这些东西都是跟福建岛屿有关係的,福建的文化活动。所以我想,从最原始的九族台湾早期文化起源来说,万年以来文化起源来说,是从我们大陆地区,特别是沿海地区,福建沿海地区过去的。

古代黑陶文化属于中国大陆东南沿海文化系统,公元1968年以后,台湾考古学家在岛内台东、台南等地多次发掘出了大量黑陶製品,经过研究,台湾考古学家认定这些黑陶与大陆出土的同进期的黑陶非常相似。 原住民

原住民

原住民

原住民北京师範大学历史系副教授白光耀:(台湾)排湾族它有一个特点就是它很崇尚陶器,而且这个陶器多以黑陶为主,像陶器黑陶的质量在排湾族里也至今还反映着人的贵贱高低这个等级这样一个区别,同时,它又是一种似乎近乎于崇拜物,现在呢,他们还有一些禁忌的地方,比如说你要用手去抓这个陶器,你不要抓陶器的口,这样他认为是很不礼貌的,是对陶器的一种亵渎,那幺言外之意,也就是对它的崇拜物的一种亵渎,观察它这种陶器就酷似于我们河姆渡文化黑陶,河姆渡文化层出土的黑陶它也有稻草纹,从形状、从它这个陶器当时代表的反映的这个人的身份来讲,至今,我觉得像排湾族至今还保留着(相同的特徵)。妇女她们很喜欢戴的项鍊非常的美,现在是琉璃珠做的,或者是琉璃管把它断成一段一段的短管然后穿起来,戴上非常的漂亮。我们这个河姆渡文化呢,挖掘其中在5000年以前,当时人们作为一种美的装饰,它是用一些漂亮的石子啊,一些个比较好的玉石,经过磨製以后,然后把它串起来,也非常的漂亮,与台湾排湾族这都是很相似。

风俗接近

台湾先住民和南方一些少数民族之间有许多共同的风俗,并且一直延续到今天,从未中断,几千年来,一脉相承,比如,在男女谈情说爱的时候,常常男用口琴,女用鼻箫来表达自己的心声,这是古越人和他们的后裔经历几千年而不变的风俗。

台湾先住民在恋爱和婚姻生活中和大陆少数民族也有很多相似之处,尤其是台湾阿美族和大陆云南的摩梭人都保留着母系制,婚姻由女性做主,家务由女性掌管,婚姻真正建立在感情的基础上,不受财产和权势的影响,因此家庭幸福,社会安定。在恋爱和婚姻方面,既没有民事纠纷,也没有刑事犯罪。

南方文明的源头后来融合到整个的中华文明之中。整箇中华文明虽然大体相同,南方与北方仍然各有特色。

中华民族史研究会会长史式:作为古越人后裔的台湾先住民他们很早就离开大陆,移居台湾,他们走的时候中华文明刚刚起步,也可以说还处在童年时期,但是他们走的时候还是带走了不少早期的中华文明,也就是南方文明中的一些特点。例如:一、崇拜祖先,宗教观念淡薄,对于外来宗教,能够兼容并包。二、群体意识浓厚,为了群体的利益,可以不计较个人的得失。三、非常勤劳只要有一块荒地他们就能凭自己一双手创造自己的家园。四、爱好和平,台湾先住民中间的各族,在后来在台湾岛上,也还是来回迁移。但是这个,迁移的目的很简单不是征服别人,不是掠夺别人,而是迴避争执,迴避冲突,专门向没有人的地区发展。

族群状况

族群定义

在许多的文字历史当中,台湾原住民在不同的儒家、基督教和国家主义等强势文化的统治者各有不同的定义和方案。每一个强势文化的定义和方案皆以各族群对于这些强势文化理解度上的差异和相似度、习性、地区、面貌和先前对于其他族群的接触状况来定义。针对于各个族群,殖民力量的强制分类将原住民分开成各个已命名的子群。这些分类不总是和原住民的自我描述所出现的差异有所符合。然而,这些分类经由政府的确立和长时间大众的广为传播,变得越来越坚固,并成为大众了解的事实差异,并塑造成今日台湾当局政治上的论调,并且影响着台湾原住民的政策方针。 台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民在1603年,明朝陈第的着作《东番记》中,将台湾原住民称为东番(字面上为“东方的未开化民族”);同一时期在台湾殖民的荷兰政府,则是依据先前在现今马来西亚殖民的经验,将台湾原住民称为Indias或Blacks。

18世纪初,清朝政府统治台湾之后,当时的人们依据强势文化的适应和影响程度,大幅修改了对于台湾原住民的定义,并且依据各族群对于清朝政府的服从程度,建立了一套系统定义了各原住民族群的关联性。清朝文人使用生番这个名词定义不服从清政府的原住民族群,而熟番则是定义着这些原住民族群服从清政府,并且履行缴付人头税的约定。根据乾隆皇帝时期和随后时期的标準,熟番等同于被汉文化同化,并且服从于清朝政府生活在当下的原住民族群,但是保留这个较轻蔑的名词,表示虽然此族群并非汉民族,但在文化程度上,比起非汉民族有很大的不同。这些名词反应着当时广泛的思想:在採用儒家社会规範之下,任何族群皆可以被同化或顺服。

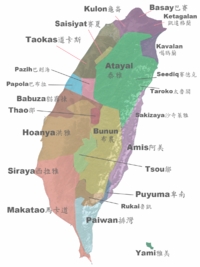

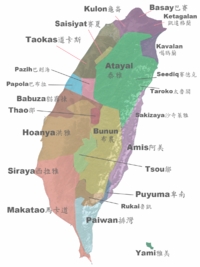

在19世纪晚期,在清政府巩固台湾平原地区的统治力道,并积极进入台湾山区之下,平埔番和高山番这两个新名词出现并可以分别和熟番、生番交替使用。在将近50年的台湾日治时期,日本的人类学家仍然使用这个二元分类系统。但在1898年,人类学者伊能嘉矩首度提出了台湾原住民的分类体系,将台湾原住民分为“4群8族11部”,并说明各族的分布区域与文化特质;1990年代初期,日本学者和政府修改之前的2元分类系统,以平埔族代换之前的平埔番、生番,以及使用高砂族代换之前的高山番、生番。而高砂族被分为泰雅族、布农族、邹族、赛夏族、排湾族、卑南族和阿美族。雅美族(后来的达悟族)和鲁凯族稍后加入,成为台湾原住民的传统9族。在中国国民党的统治初期,使用了平地同胞和山地同胞取代之前的日本的分类系统,回归二元分类,用意在移除原住民对于日本统治时期所带来的影响,并且反映出台湾原住民也是中华民族的一部份。后来台湾当局政府採用了日本的传统9族分类法,但官方去除了平埔族这个分类,民间则是使用依据之前的名词所修正的高山族及其下面的9族,以及平埔族。 早期台湾原住民分布

早期台湾原住民分布

早期台湾原住民分布

早期台湾原住民分布在忽视近年来人类学者田野调查的变化,以及台湾当局政府政策的变迁下,平埔族和高山族这2个标籤在今日的使用上,维持着当时清朝对于各民族吸收汉文化的程度所给予的形式分法。现今承认的原住民传统9族和其相关族群统称为高山族,纵使这种分法并没有受到严谨的地理学分析。阿美族、赛夏族、达悟族和新加入的平埔族噶玛兰族在古早之前是居住于台湾东部的平原上。而高山族和平埔族的差异,持续影响着台湾政府对于台湾原住民的政策,以及对于参与政治活动的影响能力。

纵使台湾当局“行政院新闻局”官方列出了14个原住民族群,不过这些分类是由学者所共同认同,并没有任何的社会实体、政治集团,或者在之前所有鉴定调查的资料所影响。最早期的调查资料是在1624年的荷兰殖民时期,描述原住民族是居住在大小不同的独立部落当中。在这些部落之间常常会发生贸易、通婚、战争和为了防止外敌入侵而形成的结盟关係。根据当时和现代的民族学和语言学的标準,这些部落被人类学家分成20个族群,且被经常引用和讨论,不过这些族群并没有联合成一个政体、王国或是真正的“族群”。

日本学者土田滋就以语言作为主要的判準,将台湾的原住民分成高山族和平埔族两大类。前者包括现今住在台湾高山地区和东部的9个族群:泰雅族、赛夏族、布农族、邹族、鲁凯族、排湾族、卑南族、阿美族、和达悟族。后者则包括原居于台湾北部和西部平原的10数个族群:凯达格兰族、噶玛兰族、道卡斯族、巴宰族、巴布拉族、猫雾捒族、洪雅族、邵族(水沙连)、西拉雅族、马卡道族、大武壠族和猴猴族。

族群承认状况

现今对于台湾原住民族群的认可,主要是由台湾当局行政部门“原住民族委员会”制定认可规範并且执行。要达到承认标準,此待认可族群必须达到一定数量的署名,并且向“原民会”提出申请书和足以证明为一个族群的证据。正式认可之后,会给予该族群合法的利益和权利,并且提供有意脱离原本被误认为某一族群之子族群的状态,成为一个正式独立族群一个很好的管道。截至2019年1月,原民会共认可16个族群。 原民会认为各种被限制的因素影响族群正式认可是否成功。这些决定的因素包含了该族群的家谱、历史纪录和具有延续性质的语言和文化身分。证明档案的缺乏以及许多原住民族语言因殖民文化和语言政策的影响而消亡等因素,会使得族群认可成功机会变得很渺茫。现今的文化观光潮流,促使很多原先生活在平地的原住民族,开始企图推动他们的文化复兴。 1895年清朝时期木版画:部落头目和妇女

1895年清朝时期木版画:部落头目和妇女

1895年清朝时期木版画:部落头目和妇女

1895年清朝时期木版画:部落头目和妇女在这些平地原住民申请认可的案件当中,只有原先被归类于平埔族的噶玛兰族,和原本被归类于阿美族的撒奇莱雅族,成功被官方所认可。剩下的12个族群,则是传统的高山族9族和其衍生族群。

其他目前正在推动申请认可的原住民族和其亚族,包含了基模族(Chimo,目前没有被官方认可)、噶哈巫族(Kahabu)、马卡道族、大武壠族、巴宰族、西拉雅族等族群。

在学界和政治团体间提到原住民族群的其中一族时,会使用最常见和最常使用的拼音型式,而不是最严谨的拼音型式。最常见的例子有赛德克族(Seediq∕Sediq)、太鲁阁族(Truku∕Taroko)和达悟族(Tao∕Yami)。

传统的9个族群在1945年以前已经由日本当局所认可。邵族、噶玛兰族和太鲁阁族分别在2001年、2002年和2004年被认可。撒奇莱雅族则是在2007年1月17日被认可为第13个原住民族群;而赛德克族则在2008年4月23日认可为第14个原住民族群。先前撒奇莱雅族被归类在阿美族,而赛德克族则被归类在泰雅族。2014年6月26日再增加拉阿鲁哇族和卡那卡那富族为台湾原住民第15族群和第16族。拉阿鲁哇族和卡那卡那富族先前都被归类于邹族。

1、已承认族群

目前16个已承认的原住民族群,以及将来可能会被认可的原住民族群列表如下:

族名 | 各原住民语 | 人口数 | 承认 | 附注 |

阿美族 | Pangcah Amis | 172,685人 | 日本学者划分之传统9族 | |

排湾族 | Paiwan | 83,391人 | 日本学者划分之传统9族 | |

泰雅族 | Atayal Tayal | 81,348人 | 日本学者划分之传统9族 | |

布农族 | Bunun | 48,974人 | 日本学者划分之传统9族 | |

鲁凯族 | Rukai | 11,408人 | 日本学者划分之传统9族 | |

卑南族 | Puyuma | 10,897人 | 日本学者划分之传统9族 | |

邹族 | Tsou Cou | 6,483人 | 日本学者划分之传统9族 | |

赛夏族 | Saysiyat Saysiat | 5,541人 | 日本学者划分之传统9族 | |

达悟族 | Tao Yami | 3,337人 | 日本学者划分之传统9族 | 原称雅美族 |

邵族 | Thao | 626人 | 2001年 | 原本被认为是为邹族中的平地原住民 |

噶玛兰族 | Kavalan | 1,092人 | 2002年 | 部分噶玛兰人被分类为阿美族 |

太鲁阁族 | Taroko Truku | 23,492人 | 2004年1月14日 | 原本被认为是泰雅族的亚族 |

撒奇莱雅族 | Sakizaya | 65人 | 2007年1月17日 | 在日治时代归併为阿美族的一支 人口为向内政部申报者 |

赛德克族 | Seediq | 6,000-7,000人 | 2008年4月23日 | 原本被认为是泰雅族的亚族 |

拉阿鲁哇族 | Hla’alua | 约500人 | 2014年6月26日 | 原本被认为是邹族的亚族 |

卡那卡那富族 | Kanakanavu | 近1000人 | 2014年6月26日 | 原本被认为是邹族的亚族 |

另有其他族群145人、尚未申报原住民34,690人。

2、未承认族群

巴布萨族(Babuza)

巴赛族(Basay)

洪雅族(Hoanya)

凯达格兰族(Ketagalan)

卢朗族(Luilang)

马卡道族(Makatao)

大武壠族(Taivoan)

巴宰族(Pazeh∕Kaxabu)

巴布拉族(Papora∕Papura)

猴猴族(Qauqaut)

西拉雅族(Siraya)

道卡斯族(Taokas)

哆啰美达族(Trobiawan)

3、仅地方承认族群

西拉雅族(Siraya):2005年由台南县政府承认、今台南市政府延续。希望争取成为“中央政府”承认的族群。

文化适应

考古学、语言学和其他方面的证据显示,台湾原住民经历了一连串的文化变迁,来面对因接触其他社会实体或是新科技所带来的压力。17世纪早期,在经由欧洲、亚洲殖民政权的竞争,将台湾纳入广阔的全球经济範畴之下,原住民面对了文化上面的变迁。在某些案例中,一些台湾原住民族群奋力抵抗外来殖民力量的影响,但其他的族群或个体则是和外来的殖民力量相结盟。这种结盟关係有可能是要获取个人或是部落全体的利益,而且结盟关係还远大于邻近部落的结盟关係,或是从不合时宜的社或风俗或是禁忌(如婚姻、年龄阶层或是出生等等)之中获得自由。 台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民在各个政权积极加强同化政策的影响力之下,原住民自身找到了和其他文化更大的接触机会,尤其是平埔族。这种同化和适应的过程有时会尾随着广泛的社会潮流,尤其是种族标记的变迁(例如裹小脚、饮食习惯和衣着),而且这些过程也在以前的台湾有着识别族群的功能在。而这种过程的更替和变迁引起了从以前被认定的“番”文化到有占强势地位之儒家“汉”文化的巨大变化。在日本殖民当局和中国国民党等中央集权式现代政府的政策之下,社会达尔文主义和被认为是有教养的指导教育,以及宗谱文化和其他关于种族同化的相关传统思想等概念,深耕其中。而在高山族对于变迁方面,则是影响极为有限,因为外界难以到达他们的土地上面,而这样的原因导致于中央集权政府所给予的同化压力大于族群本身自发性的社会变迁。但是,大部分的已承认族群,其自身的文化和语言则保有相当高的活力;并且现今的多元文化政策则在各族群的社群中促成了自我族群的荣耀。

而在现今,很多文化适应的形式仍然运作。举例来说,中央集权政府实行单一语言政策时,会将该语言贴上经济和社会的优势语文的标籤(如汉语和日语),使得人们纷纷去学习这一个语言;但在过了一代代之后,自身的本土语言却逐渐凋零甚至消亡。然而,有一些团体正在寻求复甦他们的本土身分。而其中一个重要的政策则是向政府请愿,期望能获得官方认证,成为一个独立和可识别的新族群。

而在原住民适应文化上的複杂性和广泛性质,导致了对于台湾族群变迁上3种一般性的论述。最古老的论述紧抓着在17世纪从福建和广东两地迁居台湾的汉民族,迫使平地的原住民迁居山地,成为今日的高山原住民。比较近代的观点则声称,在17世纪到19世纪汉民族和原住民的广泛通婚,使得原住民彻底被汉化。最后,一项现代的民族学和人类学的研究显示,文化变迁的模式可以互相影响着汉民族和原住民,最终形成了混合文化。现今台湾的汉民族文化比起其他汉民族文化有很大的不同,也是基于这个原因。

文化特色

飞鱼祭,由御园生畅哉在1940年所作,曾入选第三回台湾总督府美术展

依据人类学者的研究分析,原住民的屋架建筑、火垦、吃槟榔、纹面、皮衣製作、轮舞等文化习俗,都与传统的南岛文化相近。过去大多数的原住民都是以传统游耕及狩猎为主要的生产方式,近年来靠近平地的(高山)原住民则与汉人的生活方式接近,但是部落组织的维繫仍然保留着。 太鲁阁人用传统织布工艺製作的书包

太鲁阁人用传统织布工艺製作的书包

太鲁阁人用传统织布工艺製作的书包

太鲁阁人用传统织布工艺製作的书包原住民常用的衣料是自织的“番布”,是由苎麻製成。成年男子穿鲜艳的腰裙,女子穿长裙,喜欢用鸡尾、鸟羽做头饰。原住民有纹身的习俗,至今仍然保存,但纹身的图案越来越隐蔽。

原住民重视祖灵信仰,相信祖灵居住在山上,并且会保护族人收穫丰盛。各族都有自己独特的祭典,例如:布农族的“射耳祭”(以箭射兽耳祷求猎获丰收)与小米祭;赛夏族每二年举办一次“矮灵祭”;达悟族的“飞鱼祭”;排湾族人的“五年祭”。此外,卑南族重要的祭仪有海祭、男性的“猴祭”及女性的“锄草祭”等。南邹族相信祖灵依附在收藏的贝珠中,因而有“子贝祭”;邹族则有“战祭”、“收穫祭”。

排湾族、鲁凯族的陶壶及琉璃珠製作、雕刻艺术,布农族的皮衣製作技巧、邹族的揉皮技术。泰雅族与太鲁阁族的多金属簧口簧琴、布农族的多声部合唱、阿美族的自由对位式複音合唱等是其音乐特色。除此之外,台湾原住民各族的文学与神话传说亦是相当重要的文化宝库。

研究

第一届“台湾原住民族生物志”研讨会专刊书影

台湾原住民研究始于日治时期,1898年,人类学者伊能嘉矩首度提出了台湾原住民的分类体系,将台湾原住民分为“四群八族十一部”,并说明各族的分布区域与文化特质。伊能嘉矩所建立的原住民分类体系,在历经若干修正之后,一直沿用到今日。 台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民除了伊能嘉矩,战前尚有鸟居龙藏、森丑之助、鹿野忠雄等学者在台湾各地从事原住民的调查与研究。语言学的研究则以小川尚义与浅井惠伦为先驱。

2006年6月29日,由台湾当局“行政院原住民委员会”主办,“国立”台湾大学原住民族研究中心执行,假台湾大学第二学生活动中心国议会议厅举行第一届台湾原住民族生物学志研讨会,揭橥“原住民族生物学志通论”、“台湾原住民的动物利用”与“台湾原住民族的植物利用”三个面向,是台湾原住民族与台湾本土其他物种互动研究与强化台湾原住民传统智慧之法律保障诉求之论坛平台的起始点。

电视台

1997年,台湾当局“立法院”通过《原住民族教育法》,明文要求当局应编列预算成立原住民专属频道。2005年7月1日,原住民电视台正式开播,定频于有线电视第16频道,目的在于给予弱势的原住民族自主发声权,为亚太地区继澳大利亚之后成立的第二个原住民电视台。开播之前,“行政院原住民族委员会”已于原住民部落家户免费设定卫星接收设备,同时委託公共电视与台视进行原住民电视人才培训。原住民电视台先后曾委由台视文化公司及东森媒体集团营运。2007年,原住民电视台纳入台湾公共广播电视集团,成为完全的公共服务频道。 台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民政治影响

在1980年代以前,对于台湾政府而言所谓的“原住民问题”并不存在,主要的山地或山胞政策是同化,认为“山地同胞”迟早会被同化为与一般的汉人无异,因而与原住民相关的特殊规定,例如保留地公有,只是当局出于家父长制的心态,在“山地同胞”发展出充分的权利能力之前,所做的暂时性措施,最终则仍应将所有权发予“山地同胞”。至原住民运动于1980年代兴起,在岛内民主化以及国际原住民族运动的洗礼下,原住民族权利的发展才在台湾政治中展开新的一页。 台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民目前,台湾原住民族自治问题已经提到台面。根据第三代人权观念的潮流,“自决权”应该是各地原住民族的“既有权”(inherentrights)。内涵包括参政权、文化权、财政权、补偿权等等。联合国现已有“原住民族权利宣言”草案送交大会,第三十一条规定“原住民以他们行使自决权的特定形式,有权针对其内部及当地事务进行自治或自组政府,包括文化、宗教、教育、资讯、媒体、健康、住宅、就业、社会福利、经济活动、土地及资源管理、环境以及非原住民的出入等各项议题,以及这些自治功能的途径与做法。”

部分原住民人士取法国际法中的民族自决理念,要求“各原住民族成立民族自治政府”,拥有独立财政与教育文化权利,各族与台湾当局之间则定位为“国与国的关係”。

政府与主要政党方面:1999年,陈水扁竞选台湾当局领导人时曾与各族原住民代表发表《原住民族与台湾新政府新的伙伴关係》条约,使得原住民族自治于2000年以后成为民进党政府选举时的主要口号。

“中华民国宪法”亦于2000年第六次增修时,于增修第十条〈“基本国策”〉中,正式承认“原住民族”的民族权,于第十一项指出“国家肯定多元文化,并积极维护髮展原住民族语言及文化”;第十二项更规定:“国家应依民族意愿,保障原住民族之地位及政治参与,并对其教育文化、交通水利、卫生医疗、经济土地及社会福利事业予以保障扶助并促其发展,其办法另以法律定之。”,成为原住民族自治权的宪法依据。

“立法院”则于2005年1月通过《原住民族基本法》,确认原住民自治权。其中,第四条明定:“政府应依原住民族意愿,保障原住民族之平等地位及自主发展,实行原住民族自治;其相关事项,另以法律定之。”

运动

1980年代以来,原住民运动也在台湾民主化的过程中崛起,有鑒于过去“番”、“蕃”等歧视性的称呼有碍于原住民族内部意识的觉醒、也不利于主流汉人社会对于过去刻板印象的扫除,因此在1984年原住民运动正式兴起之初,早期原运领袖便选择以原住民自称,以替代过去汉人及日本人在各个时期对他们亦或是出于歧视亦或是出于便宜行事所採用的他称,并成立原住民族权利促进会,做为领导早期原住民运动的先锋。

“原住民”一词在原运兴起后,逐渐为其他参与台湾社会改革的人士基于相互尊重的原则所接受,1994年的原住民文化会议,原住民一词第一次为官方(“行政院文化建设委员会”)所主办的会议所採用,而在会议中,当时的李登辉“总统”在致词中首次以“国家”元首的身份在正式场合中使用原住民一词,同年“中华民国宪法”修改,“原住民”正式取代“山胞”而在“国家”法律获得採纳。1997年“立法院”通过原住民族教育法,是第一部以“原住民族”为名称的法律,但直至2000年“中华民国宪法”再度修改,具有民族权意义的“原住民族”一词方才正式取代原住民,并成为原住民族自治权的宪法基础。 台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民

台湾原住民恢复传统姓名

恢复传统山川土地名称

还我土地运动

第一次还我土地运动:1988年

第二次还我土地运动:1989年

第三次“反侵占、争生存、还我土地”运动:1993年

东埔布农族抗议玉山“国家”公园管理处挖坟事件

公义之旅:破除吴凤神话

兰屿驱逐恶灵(核废料)

屏东鲁凯反玛家水库

争取共管马告“国家”公园

阿里山邹族达娜依谷等部落封溪护鱼运动

身份

份日治时期的平埔族多半被视为本岛人(台湾汉人),中国国民党领导下的政府迁台后沿袭日人的山地政策,因此仅高砂族在法律上被归类为“山胞”,亦即今天的原住民人口。目前台湾具有原住民身份的原住民个人被区别为“山地原住民”与“平地原住民”,此种分类与“平埔族”与“高砂族”的划分不同。目前为官方所承认的十二族原住民族中,仅有噶玛兰族属于平埔族,且仅包含原本被日治时期人类学者误为阿美族而日后取得原住民身份的噶玛兰人及其子嗣,至于原本被日人划分为平埔族而目前不具有原住民身份的族人并不因为噶玛兰族取得民族地位而改变其非原住民身份。

“山地原住民”与“平地原住民”的区别是以1945年以前的设籍地为準,其时设籍于山地行政区内者及其直系血亲为山地原住民,于平地行政区内者及其直系血亲则为平地原住民,而仅有山地行政区有保留地(準要存置林野)的设定,平地原住民因没有保留地,成为早期都市原住民人口的大宗。

选举选区

地方行政机关的部分,1945年以后台湾当局政府沿袭日治时期的行政区划分,将原住民分布地区分为山地乡与平地乡,山地乡依据地方制度法的规定,乡长必须为山地原住民,平地乡的乡长则无类似的规定。

不论是平地乡或山地乡的选举,汉人往往因为优越的动员能力而对选举结果有实质的影响,在山地乡的部分,虽乡长必须由山地原住民担任,但山地乡汉人居民经常集中票源支持特定候选人,而对于当选的山地乡乡长有实质的影响力;至于平地乡,由于并没有必须由平地原住民担任的规定,即便是在平地原住民站多数的平地乡,亦经常是由汉人当选乡长,例如以阿美族占绝大多数人口的花莲县丰滨乡,直到2000年以后才出现第一位原住民籍乡长。

在民意机关的部分,“立法院”有山地及平地原住民各三席的保障名额,“直辖市”与各地方县市有超过一定人数的原住民人口时,依地方制度法的规定亦应设定原住民当选名额。

由于各族人口差异甚剧,不论是“立法委员”或地方民意代表,所选出的都经常是属于人口较多的族群。在地方民意代表的部分,由于阿美族不但人口众多,且多为没有保留地的平地原住民,移居都市较早,其他各族都市原住民很难与之竞争。

在“立法委员”选举部分,由于“山地原住民”与“平地原住民”的区别是外来统治者依据殖民利益与行政区域便宜行事的划分,因此同一族的人口经常被分在不同的行政区域,各族几乎都间有山地与平地原住民人口。平地原住民中,以第一大族的阿美族占绝对优势,过去立委选举,四席平地原住民代表几乎都是由阿美族候选人胜出,山地原住民人口则以泰雅族为多,但人口次多的排湾族通常在四个名额中亦可以占上一席。而本届六席原住民立委保障名额中,山地原住民中两席是泰雅族一席是排湾族;平地原住民则三席皆为阿美族。

原住民“中央”民意代表的选举又往往仰赖政党支持,而此种原住民选区划分结果造成人数较少的族群如邹族、邵族、达悟族(雅美族)的代表永远无法获选的局面,使得这些族群的意见无法在“国会”殿堂发声,因此原住民运动向来有要求“国会”设定族群代表的呼声,此一要求也列在原住民族与台湾新当局新的伙伴关係条约之中,但在2008年“立委”选举中并未实现。

祭祀风俗

台湾原住民认为宇宙和大地是由无数超自然的、无形的“灵”支配着。各地区原住民关于“灵”的观念不尽一致,如北部的原住民相信凡生物皆有灵,但人的灵始有神力;南部的原住民则认为万物皆有灵,故有人鬼及其他诸神。他们都认为人灵有生灵与死灵之别,死灵才具有神力。布农人、曹族人除了灵魂观念以外,并有创造神和司理神的观念,不过这二者尚未达到人格化的程度。排湾人、鲁凯人、卑南人和阿美人已有多神观念,排湾人有雕刻的神像,是神人格化的具体表现,但他们关于神灵与灵魂的观念是经常混淆的。

原住民把人的“灵魂”分为生灵和死灵两种。人生存时灵魂存在于身体的各部分,灵魂脱离肉体,人便得病,灵魂完全脱离肉体,人便死亡。他们认为打喷嚏是灵魂脱出的现象,故普遍忌打喷嚏。在他们看来,睡眠是暂时的死亡,而患病则是生灵一时被恶神所夺,尚可争取恢复,一旦恢复不了便是死亡。死灵有善恶之分。生前积善或有功者,其灵顺利进入天府、灵界,而横死者的恶灵则到处游蕩,没有归宿,不能进入天府、灵界,只好彷惶徘徊于人间,作祟生人。阿美人认为生人体内有魂和魄,人死后魂升入天空,变为祖灵;魄则化为泥土而消失;如因急病、自杀、他杀、横死等恶死的魂,则徘徊于死所附近,作祟生人。泰雅人观念中只有一个灵魂,叫“乌道哈”。曹人阿里山群落,认为灵留在村落,魄一律可入灵界,一般人的灵魂将化为人、狗、百足蛇、鸟等。所以原住民都认为灵在灵界内仍过着家庭生活,那里是极乐世界,距离现世路途遥远,但灵能自由与现世来往,如果现世的人备有酒肉祭祀,其灵即至。

除灵魂外,原住民已产生有神的观念。他们认为有主宰人生吉凶祸福的神,所以需要祭祀、祈祷。神也分为善恶两种,善神是守护与赐福之神,是祭祀与祈祷的对象,如天神、地神、山神、河神和其他自然神等;恶神则是疾病与灾祸之神,是禳祓诅咒的对象。

原住民信仰的神灵,有创造宇宙的主神、自然神、精灵妖怪等几种。创造宇宙主神是宇宙的创造者和主宰人类吉凶祸福之神,如布农人的“利加宁”,曹人的“哈冒”,都是创造宇宙的最高主神。自然神是以广大自然物和自然现象为对象之神,如日月、星辰、山川、风云、雷电等,被认为具有伟大力量,可主宰人类祸福安危。原住民又常把自然神与司理神混淆合一,如认为山神就是狩猎神,河神就是渔泽之神等。司理神是掌管某一事务的神,阿美人、卑南人信这种神,已有人格化和系统化的倾向。司理神也有善恶之分,如山神、水神、风神、雨神、穀神、猎神、家宅之神等为善神;疫神、瘴神等为恶神。精灵崇拜是万物有灵的具体表现,原住民的精灵观念,大都属于泛神崇拜,又称精灵崇拜,即认为宇宙之中,到处都充满精灵。精灵的产生是由于恐惧,尤其是死亡,因为原始的生活环境充满了危险,部族中很多人都不能随自然凋谢而走完人生的旅程。

这类精灵的属类,依各族的观念不同而有深浅。素雅人、赛夏人、雅美人只有死亡的灵魂观念而无精灵崇拜;曹人与布农人则为创世纪神与灵魂观念相混合;排湾人、卑南人与阿美人则有泛神崇拜的倾向,由于已将精灵人格化,所以排湾人有祖先与精灵的雕像。妖怪则是恶神的一种,排湾人、卑南人与阿美人认为有专使人得病或死亡的妖怪,具有怪异的形状和性格。但各族常将鬼魂与精灵两者的定义混淆不清。例如丰收祭的对象为祖灵,同时也是泛灵或物神。他们的祖灵是总括,而非对某一祖先个人的崇拜。

原住民信仰的神多是无形的,只部分有神位或神座。如泰雅人祭祀祖灵时,仅发出大声,招降在天之祖灵。他们虽也有借某物为祖灵之寄託,或设定特殊建筑物作为祖灵临时凭依、坐镇之处的表现,但这些物或建筑本身并非神灵。加赛夏人有家传之蜂巢,置于小藤笼内悬挂于樑柱上,作为祖灵寄託之物。曹人四社群落有卵形小贝,是祖先从本岛原住地分出时,分给各社的象徵物,他们将卵形小贝置于小壶内,上面盖上石块,在屋内挖洞藏起来,每年以酒肉祭祖一次,他们认为这个小贝寓有祖灵。曹人阿里山群落在村社的入口处种植赤榕,作为祖灵临时的住处。中部阿美人在屋内绘有粗略的祖先肖像。排湾人、鲁凯人则有象徵祖灵的人体雕刻。在鲁凯人、卑南人村社头目家门前榕树边雕刻有祖先之人形木像或石牌,以为祭祀时祖灵降临于此树,祭祖即以榕树旁的神牌为对象。南部排湾人在恆春一带,仅仅立一块未雕刻的石头在榕树旁作为神牌。

占卜在台湾原住民诸族中,也是重要行为,出草、狩猎、祭祀;婚姻、建屋、开垦、都要占卜以问凶吉。依各族不同,而有各种占卜方法。占卜的方法有鸟占、石占、梦卜、水占、竹占、草占、瓢占等。

原住民用以作鸟占的鸟一般是艳头鸟(原住民语称为“西西里”,属燕雀目知目鸟科),以其方位和数量、鸣声长短、缓急、声调。回声等来判断吉凶。各族群用来占卜的鸟不尽相同,但一般都具有体态灵巧、鸣声富于节奏变化等特徵,被赋予传达神旨,沟通人神的特殊本领。吉凶徵兆的判断标準因族群部落而异,约定俗成。例如,布农人认为占卜鸟的鸣叫位置左吉右凶,飞向自左而右吉,自右而左凶;排湾人认为占卜鸟从右向左飞,谓之“挡路”,为凶兆,相反为吉兆等等。鸟占要格守禁忌,谨言慎行,否则失灵,鸟占通常与梦占并用。

石占是布农人盛行的古老占卜术,主要用于裁决盗窃案犯。占卜人取圆石置于刀尖、瓶口缘或葫芦嘴上,连唱三遍被怀疑者的名字,祈神赐知,如圆石始终不动,即神意裁定的案犯。石占须格守禁忌,谨言慎行,否则失灵。

梦卜相当流行,原住民普遍崇奉祖灵,举凡日常生活和重大行为前要以梦卜祖先神意,预测吉凶。梦兆被视为祖灵对行为、结果、吉凶安危的暗谕和兆示。梦兆常作为现实生活现象的反映,而吉凶的判断则约定俗成。卜重大集体行动之吉凶,以负一定责任的人的梦为占卜的依据。一般根据梦的内容判断吉凶。例如,布农人出猎前梦占,凡梦见阳具、触摸女阴、与女人同寝、吃饭、喝酒。杀敌、遇见背小米者并得其馈赠等,皆为吉兆;如梦见遭劫、妻子出走、与人搏斗未占上风等,皆为凶兆。排湾人梦见水淹、杀猪、日落、破陶壶、人送木箱等,为死兆;梦见性交、日出、火枪、贝珠、分娩、人送陶壶等为吉兆。梦占的方式有集体与个人两种,前者指参与行动的成员于会所或营地宿夜行梦,翌日晨各自呈报梦兆,得吉兆者可参与其事,得凶兆者则无权参与;也有由部落年龄群体的头目、祭司或巫师等主梦而决定团体行动的。在判断梦境时,也有反梦,即将梦的内容作相反的解释,例如梦到自己和亲人死亡,认为是长寿吉兆;如梦到饱食,认为是腹痛凶兆等。梦占要恰守禁忌,谨言慎行,否则失灵。梦占通常与乌占结合使用。

水占在赛夏人地区很盛行,多用于寻找遗物,或遇有疑难或疾病,则行水占。水占以碗盛水,投草一支,在碗中立细竹枝管一根,祷告后,凑耳朵细听竹管“倾诉”,据说会听到精灵给其指示,可以判断吉凶。失窃东西时,用竹管一支,一端含在口中,另一端浸在水里,吸些水,然后用力向空中猛吹,视喷出的水所指方向,来判断失物所在方向。竹占在卑南和阿美两族地区很普遍,如遇家人连续死亡,多行竹占以决定应否要请巫医来做法事。卜具取自法定竹林中的青竹。采竹前梦占,格守禁忌,不与妻子同房,不食动物及河鱼等。竹长约1至2尺,首尾一端有节一端无节,剖开製成竹板,或锯成若干竹片,奉以酒、糕等家品,涂牛血禳祓,即具有降兆晓示的法力。卜前,念咒语祈求神灵或祖灵解疑,尔后将竹节置于人上灸烤,据竹节所呈裂痕判断凶吉;或将无节的一端切细、削薄,在一边凿一个三角洞,念咒语后用力折断,据断口形状与裂纹决断的吉凶,来判断疾病轻重和应施的除灾法术。

草占流行于阿美人中部地区,占卜前先到野外寻找茅草之东向者,请巫师前往斩代特归使用。占卜时由巫师持茅草一端对準口际,呼神之名,然后请问灾祟的原因和疑难事由。然后抚摸茅茎,谓如符合所说者,茅茎可以伸长触口作答。

布农行瓢占法,在瓢壶上放一圆石,由石的固定与否以判凶吉。

原住民在占卜和祭祀时,使用的法器有箱、木壶、木缸和瓢壶等。占卜法器箱大多用木製,也有用竹篾编成。木製法器箱系用整块木料,挖空中心,成为一方箱,无盖。箱外正面刻画人头纹或蛇纹,有时在箱的两侧和背面也雕刻花纹。最精緻的法器箱还在木箱表面嵌入贝壳或瓷钮,并涂上红、黑两种颜色。排湾人占卜道具箱以女巫所用者为多,箱内储藏小刀、猪骨、猪脂、相思树叶、珠子等物。女巫作法时,取出这些东西家把神灵、念咒。不过,箱内所装事物各地也有不同。

在原住民中,有专门替人意咒祈祷、驱除邪祟、医治疾病并接受酬礼的巫师。他们依神为业,介于神与人之间,经常每社有数人至十余人,以阿美人为多,市农人、素雅人较少(每社仅有一二人)。北部的原住民巫师多为女性,一般认为女巫的法术较男巫为高明,她们多为世袭。南部的原住民虽有不少男巫,仍以女巫居多数,但无男女巫法术能力分高低的观念,不分男女均需学习巫术后始能取得巫师资格。布农人的女巫也较多,曹族人则以男巫为多。巫师的社会地位极高,受到人们敬畏。对巫师的酬谢礼物,一般为猪、鸡、穀物、食物、布或其他物品,行咒时的祭祀供品,一般也都归巫师。布农人与阿美人还有宴请巫师的习惯。 原住民认为一切吉凶祸福是精灵所致,精灵有善恶之分,祭祀以善灵为对象,巫术以恶灵为对象,依靠巫术可以解除恶灵的作祟;也有用巫术求助善灵保佑,来驱除、镇压以至安慰恶灵的。巫术可以分为普通巫术和特殊巫术两大类,普通巫术人人可以作,特殊巫术只有巫师通过学习后才能施行。行使巫术要使用一定的法物、咒法和咒语,最普遍使用的法物是茅叶、菖蒲根、竹、兽骨等,有时也用油、猪肉、饭、糕等来作法。

原住民的主要巫术有宣托、压胜、禳祓、黑术等。

宣托是将祈求的目的告诉神,求神给予指示。例如泰雅人以二寸许两根竹箸,插于脚趾之间,再在竹箸尖端置小竹管,若固定在竹管上端,则表示所问的答案是肯定的,若跌落则是否定。又如卑南族女巫在作法时,以头髮、竹或草、酒陈列于地上,摇振铜铃,然后根据铃声来判定神意。

压胜是克制和驱除疾病的普通方法,在普通巫术中作法很多。例如外出时,以菖蒲根挂胸前,或在夜间行路时涂炉灰在额上,以求平安。又如用茅叶拂触病人身体若干次,认为可以治病;或以菖蒲根、芽叶擦患处后丢掉,以期治癒患处;或以线将病人与猪、鸡相连,意在使疾病移到猪、鸡的身上,然后将猪、鸡杀掉,使疾病消失。

禳祓普遍用于一般性的灾祸。例如赛夏族在淫雨中,有祈晴的禳祓祭;布农族遇有人横死者,则请来巫师行禳祓祭;阿美族北部地区在遇疾病流行时,要请社里巫师参加禳祓。各地原住民发现路毙横死者,一定要请巫师进行禳祓,以驱除崇秽。此外,泰雅人产儿十天至二十天时,要由产妇抱婴儿到室外见天日,行禳祓,以保障婴儿以后出门,不受恶灵侵扰。

台湾原住民中还有害人的黑巫术,专门咒人害病或死亡。据泰雅人传说,古代巫师秘密养有一种名叫“浩奈”的魔鸟,人如见到这种魔鸟,会立即死亡。巫师往往受人僱佣,放魔鸟害人。布农族传说过去有行黑巫术的咒师,他们屈指念被害人的名字,手持竹片念咒,暗地放竹片在仇人腹中,使其生病而死。也有手持火把和生姜念咒,其意乃使火入仇人身内发烧,生姜使其痛苦,等等。这些黑巫术现已灭绝,不再行使。高山各族群的祭祀仪式普通可分为定期的岁时祭祀与临时祭祀两类。定期的岁时祭祀以农业祭为主,狩猎祭、河川祭、祖灵祭和别的特殊祭仪次之。祭祀的对象和仪式各有特点,一般是以公开的集体方式进行。临时祭祀只在有特殊事故或发生灾祸时举行,祭祀的对象和仪式大多是固定的,也大多以公开集体方式进行,只有少数是私祭性质的。

此外,还有新年祭和祈年祭等。

新年祭是高山族支系中的雅美人和阿美人的传统祭祀节日。他们祭祀有不同的日期,雅美人在阳曆12月前后择日举行,阿美人则以收割完庄稼的下个月的13、14日为祭日,节期为5天。雅美人举行新年祭是为了祈求来年丰收。他们过节的过程就是一个祭祀的过程。祭祀前夜,各家各户就开始捣粟煮饭。天亮后,宰猪煮肉,分送亲友。接下来打扮一新的一家人在家长的带领下,带着粟饭猪肉及各种芋制祭品来到海岸。各家家长头戴银质大礼帽,守礼服,佩金质大胸饰,手带银镯,非常庄重地把祭品放在海滩上,祭天神,祈求赐福。返家后另备祭品供奉祖先,祈求来年丰收。

而阿美人的新年祭,说它是一个祭祀活动不如说是全村的大聚会、大聚餐,其过程非常开心。在举行祭祀的头一天,未婚男青年在公共会所外,中老年人分别在会所与舞屋,举行诸神的尝新祭,用新粟配製的酒泼地作祭。之后便是这些男人们的天下了,他们整日喝酒跳舞,欢快异常。到了午夜前,青年人便到海边建小屋,而会所中的长老们则派人向每户徵收鱼乾,带到公所来吃。第二天一大早,老人们出发去海滨,由最高辈分的老人发令,竞走赴海捞鱼,按辈分编组。捕鱼归来,评出优胜者。当天夜里就在海边宿营。第三、四天,最年轻的一辈人着盛装,围绕着营舍走三圈,然后分食煮熟的鱼。由长老在公共会所讲评捞鱼的成绩,以酒奖赏得奖的人。最后,年长者在公共会所欢宴,其他人散去,年轻人则去舞屋参加舞蹈聚会,此时,女子也可以来一起共舞。第五天,鸡叫头遍,妇女们就起床煮票,到天亮时,就揭成了大型糍粑。近中午,就能听到有人喊:“携糍前来’于是妇女们像听到集合号一样,将自家的糍粑送到公共会所,分发给众人,众人也可带回家食用。自此,各家才开始举行家宴加以庆贺。而在舞场上认识的男女青年,如果相互中意就开始了交往,女方开始盛装访问男家,帮助男方汲取水、扫地,这也就意味着求婚。男方如果也乐意,就留她吃晚餐,餐后男方送女方回家,以进一步表达爱慕之情。这也是节日的一大收穫。

祈年祭是高山族支系平埔人的传统祭祀节日,也叫做“换年”,也就是说新农作年又开始了,在农曆的二月播种前择日举行。其目的就是为了祈求新年五穀丰登。平埔人以农事来区分新年,从二月播种至七月秋收为“力田”之时,其余时间为“换年”。据《台湾府志》载:“其耕田,以草生为準,秋成之日,谓之一年”,所以在播种前举行祈年祭。祭日那天,人们聚集在一起饮酒,谓之做节。

祭祀仪式开始,酋长先入座,大家围圈席地而坐,每人都带来了食品,以鹿肉为主,还有鱼肉蔬菜之类。食品集中平均分配,每人一份,绝对无亲疏远近的分别。吃过饭后,就进行歌舞。这在《台湾府动》中也有记载:“数十人挽手而唱,歌呼蹋蹄,音颇哀怨,相聚会饮,联手顿足歌唱,以为乐。”

知名人物

运动员

杨传广:前田径选手,1960年罗马奥运男子十项全能银牌,阿美族

纪政:在1968年墨西哥奥运代表中国台湾地区夺得田径女子80米跨栏铜牌,平女子100米短跑世界纪录。

蓝少白:中华职棒选手,邹族、布农族混血

蓝少文:中华职棒选手,邹族

李濠任:前中华职棒选手,阿美族

李志杰:前中华职棒选手,排湾族

林英杰:中华职棒选手,阿美族

林克谦:中华职棒选手,阿美族、泰雅族混血

林智胜:中华职棒选手,阿美族

古金水:前田径选手,阿美族

郭源治:前旅日职棒投手,阿美族

高建三:中华职棒选手,阿美族

高建龙:前中华职棒选手,阿美族

高国庆:中华职棒选手,阿美族

高龙伟:前中华职棒选手,卑南族

黄忠义:中华职棒教练,1992年夏季奥运会棒球项目银牌成员,阿美族

黄佳安:前旅美职棒选手,阿美族

黄佳明:中华职棒选手,阿美族

张志豪:中华职棒选手,阿美族

张正伟:中华职棒选手,阿美族

郑兆行:原名郑兆岳,中华职棒选手,阿美族

郑达鸿:原名郑志雄,中华职棒选手,阿美族

郑昌明:前中华职棒选手,阿美族

郑嘉明:业余成棒甲组合作金库队选手,前IBA世界青少棒锦标赛王牌投手,阿美族

陈连宏:中华职棒选手,西拉雅族

陈金锋:中华职棒选手,西拉雅族

陈义信:前中华职棒选手,阿美族

陈镛基:旅美棒球选手,阿美族

陈致远:前中华职棒选手,现自由业者,阿美族

陈扬凯:原名陈荣造,前中华职棒选手,阿美族

曹锦辉:前旅美棒球选手,前中华职棒选手,阿美族

阳介仁:前中华职棒选手,中华职棒首场无安打赛事缔选者,阿美族

阳建福:中华职棒选手,阿美族

阳岱钢:原名阳仲寿,旅日职棒选手,阿美族

王金勇:中华职棒选手,阿美族、排湾族混血

余贤明:中华职棒选手,前红叶少棒队成员余宏开之后,布农族

张泰山:中华职棒选手,阿美族

增菘玮:旅美棒球选手,阿美族

石志伟:中华职棒选手,邹族

演艺圈

民雄:排湾族

尤秋兴:俳湾族 动力火车乐队组合成员之一。

颜志琳: 俳湾族 动力火车乐队组合成员之一。

温岚:泰雅族

沈文程:鲁凯族,台湾名电视主持人,亦在原住民电视台主持鲁凯语节目。

汤兰花:邹族,本名优路那那丹妮芙(Yurunana Daniiv)。17岁参加台视第二届歌唱比赛并荣获冠军;18岁以电影《负心的人》一炮而红,由其担纲演出之电影总计35部,灌录电影主题曲及唱片十余张。

TANK(吕建中):父亲阿美族,母亲卑南族。

王宏恩:布农族

高胜美:布农族

陈建年:卑南族

张惠妹:卑南族

张惠春:卑南族阿妹妹-SAYA

千百惠:泰雅族

罗美玲:泰雅族

郭英男:阿美族

范逸臣:阿美族

罗志祥:阿美族1/2混血

秀兰玛雅:布农族

戴爱玲:排湾族

A-Lin(黄丽玲):阿美族

吴亦帆(吉娃斯杜赖):泰雅族

黄瀞怡(小薰):泰雅族黑涩会美眉

纪晓君:卑南族父亲布农族、母亲卑南族 混血

胡德夫:排湾族和卑南族混血

梁文音:鲁凯族和泰雅族混血

马志翔:赛德克族与撒奇莱雅族混血

宋少卿:阿美族1/2混血

言承旭:阿美族1/2混血

周渝民:泰雅族1/2混血

张震岳:阿美族1/2混血

萧敬腾:母亲是阿美族1/2混血

张雨生:泰雅族1/2混血(父亲荣民)

徐若瑄:泰雅族1/2混血

曾之乔(乔乔):泰雅族1/2混血

曾淑勤:排湾族1/2混血

吴忠明:阿美族1/4混血

蔡依林:泰雅族1/4混血

政治

陈莹:“立法委员”,前“行政院原住民族委员会”主委,卑南族(父亲为陈建年)

陈建年:曾任台东县县长、前“行政院原住民族委员会”主委,卑南族

浦忠成:前“行政院原住民族委员会”副主委,“国立”台湾史前文化博物馆馆长,邹族

夷将·拔路儿:汉名刘文雄,前“行政院原住民族委员会”主委,阿美族

高金素梅:“立法委员”,泰雅族1/2混血(父亲为外省人)

莫那·鲁道:1930年雾社事件首领、头目、外交官,赛德克族

莫那能:原住民运动首领,诗人,按摩师,排湾族

尤哈尼·依斯卡卡夫特:原住民运动首领,前“行政院原住民族委员会”主委,布农族

夏锦春:“行政院原住民族委员会”主任秘书,赛夏族

田富达:中华人民共和国全国人大原代表,泰雅族

黄荣泉:文史工作学家,2007年薪传奖(原住民)得主;泰雅族议会议长,泰雅族