在人类历史上,封建社会科学文化的最高成就是由中国创造的。其中农学、医学、数学、天文学是我国古代的四大自然科学。从商周时期,历经春秋战国、秦汉南北朝、隋唐时期的发展,到宋朝臻至鼎盛,古代中国科技都在不断的发展与进步当中。明清时期,受海禁及闭关锁国等对外政策的影响,是古代中国科技的衰落时期,西方科学技术传进我国。中国古代科技发展的特点:(1)中国古代科技具有很强的实用性,服务于生产和巩固统治的需要。(2)中国古代科技着作大多是对生产经验的直接记载或对自然现象的直观描述,具有较强的经验性。(3)古代科学理论的技术化倾向严重,而这些技术又不具有开放性,没有转化为普遍的生产力。总之,中国古代科技对世界造成了重大影响,为世界科学技术做出了重大贡献。

基本介绍

- 中文名:古代中国科技

- 外文名:无

- 时期:春秋战国时期

- 其他:见正文

背景

在人类历史上,封建社会科学文化的最高成就是由中国创造的。中国是一个具有5000年文化历史的文明古国。殷墟“龙骨”的发现证明,最迟到公元前1600年,我国就有了甲骨文字,青铜得到了广泛使用,不但用作祭祀,也用于战争和奢侈品以及用作带轮乘具的金属部件。

中国是世界上最早由奴隶制度发展到封建制度的国家。在春秋和战国之交,生产工具的改进和铁器的套用,促进了农业生产的发展和奴隶制的瓦解。

春秋战国时期

春秋战国时期是我国古代文化繁荣的一个重要阶段。在这个时期,代表各阶级、阶层利益的不同思想学说纷起,大量的思想家、哲学家各持主张,到处游说,互相争辩,造成“百家争鸣”的局面,也促进了科学的发展。

农业

这一时期农业进入了新的发展阶段,铁农具广泛使用。在耕作制度上开始出现複种轮作制。出现农家学派和农业专书,“神农之学”的农家学派以楚国人许行为首。战国时期的农家着作有《神农》和《野老》两书。现存最古老的农书就是《吕氏春秋》(公元前239年)一书中的《上农》《任地》《辩土》《审时》四篇论着。第一篇论述了新兴地主阶级的重农思想,后三篇论述了从耕地、整地、播种、定苗中耕除草、收穫以及不违农时等一整套农业生产技术和原则。形成了精耕细作的传统。这四篇着作也体现了朴素的辩证思想,注意到了耕耘、施肥等人为因素与土壤、气候等自然因素的辩证关係。

精耕细作的农业培养方式的雏形形成。具体表现为:深耕(利用铁具、牛耕深度耕作)、畎亩(排水防渍方法形成)、慎种(等距全苗的观念)、易耨(中耕除草做得迅速而细緻)、审时(适应气候时节以耕种)

在技术方面,青铜冶铸技术在春秋战国时期发展到最高阶段。从春秋中期到战国时期,青铜冶铸已经从西周时期比较单一的陶范铸造发展到综合地使用多种金属工艺,创造新的器形、纹饰,达到了新的技术高度。战国中期以后,冶铁技术很发达,出现了三项重大突破:一是生铁冶铸技术的出现。在战国时期,用生铁铸成的农具和手工工具已被广泛套用。但是早期的生铁都是白口铁,碳以碳化铁的形式存在,性脆易折。二是炼钢技术的出现。三是铸铁柔化术的出现。将成型铸铁器件在高温下进行弱化处理,可得到强度、任性大为改善的黑心韧性铸铁和白心韧性铸铁,铁器件得以在战国时期广泛套用。春秋末期大型渠系工程开始兴建,战国时期更加盛行。这是统治阶级实施重农政策的一项重大措施。着名的渠系工程有漳水十二渠、都江堰、郑国渠、邗沟和鸿沟等。这一时期,手工业生产技术也取得了很大进步,内部分工细密和手工业技术的规範化是这一时期手工业发展的突出特点。《考工记》是我国第一部手工业技术规範汇集,它对车辆的製作工艺和规範、弓箭的材料要求和技术要求、乐器的製作和乐音知识等都有了完整的说明。

医学

这一时期中国独特的医学理论初步建立。医学方面出现专门的医学着作。之前的《扁鹊内经》、《扁鹊外经》应经佚失。保留的最早的医学文献就是《黄帝内经》,它是以论述人体解剖、生理、病理、病因、诊断等作为重点,并包括针灸、经络、卫生保健等。这部着作用问答形式写成,据考证成书大概在战国时期。该着作主要介绍了医学中的整体概念,把人体器官看成一个整体,符合辩证法。并用当时流行的阴阳、五行学说阐述生理、病理、疾病的发生髮展。认为人体阴阳相对平衡是维持正常生理活动的条件,如果失掉这种平衡就会产生疾病。把肝归属于木,心归属于火,脾归属于土,肺归属于金肾归属于水,用五行相生相剋的规律来阐明人体各部分的关係。

一、职业医生和医学专着的出现

在春秋时期,中国已经出现了专职的医生队伍。扁鹊及其弟子子阳、子豹等都是当时着名的职业医生,公元前6~5世纪的秦国还有了专门的宫廷医疗机构。

在春秋时期,中国已经出现了专职的医生队伍。扁鹊及其弟子子阳、子豹等都是当时着名的职业医生,公元前6~5世纪的秦国还有了专门的宫廷医疗机构。

同时,专门医学着作也陆续问世,如长桑君 的《禁方书》,《五十二病方》、《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》也多成于春秋战国之际。战国时,医书的数量已十分可观,《黄帝内经》是其中最着名的。

二、医学基础理论体系的奠定

随着巫、医的分流和医学研究的开展,春秋战国时期医学理论逐渐形成。如春秋时医和的阴、阳、风、雨、晦、明“六气”致病说,扁鹊言论涉及的“五脏”、“肠胃”、“血脉”、“血气”、阴阳等生理概念,《内经》确立了以脏腑经络气血为核心的医学理论体系,为后世医学的发展奠定了基础。

随着巫、医的分流和医学研究的开展,春秋战国时期医学理论逐渐形成。如春秋时医和的阴、阳、风、雨、晦、明“六气”致病说,扁鹊言论涉及的“五脏”、“肠胃”、“血脉”、“血气”、阴阳等生理概念,《内经》确立了以脏腑经络气血为核心的医学理论体系,为后世医学的发展奠定了基础。

天文观测技术

从原始的定性描述向定量化研究的转变,世界上最早的星表之一出现。《石氏星表》。

关于五大行星的知识 。测定了几个行星的会和周期。(会和周期就是某一个行星前后两次和太阳在同一方向上或和太阳在相反方 向上所间隔的时间) 发现了火星、金星的逆行现象。甘德还用肉眼发现了木星的卫星。石申则发现日食、月食是天体相互掩盖的现象。

天象观测。关于日食的记录,在这一时期大约有50次,经分析有33次是可靠的。《左传》记载了关于天琴座流星雨的最早记录。《春秋》中记载了关于哈雷彗星的最早记录。

四分曆的使用。能够更好地确定节气,确立了阴阳合曆的曆法形式,产生了24节气的独立创造。

大约在公元前360—前350年间,楚国人甘德写了《天文星占》、魏国人石申写了《星占》,这是世界上最早的星表。

在技术方面,用天文观测仪器漏壶来测定时间,用圭表观测日影来确定季节。

数学

商代人已使用10进位法,有了有了画圆和直角的工具。春秋末期的《孙子兵法》里有关于分数的记载,战国时期《荀子.大略》等书中记载了乘法九九表。《墨经》中提到了几何学中的点、线、面、方、园乃至极限和变数的概念。

筹算制度的出现。

组合数学虽是现代数学的分支,它的思想却可以追溯到遥远的古代.春秋时期成书的《易经》便含有组合数学的萌芽。

自然哲学

世界本源问题

自然哲学作为古代科学的一种形态,在春秋战国时期取得了光辉的成果。以墨家、道家以及荀子和韩非为代表的朴素唯物主义哲学对科学的发展有较大的影响。

殷周时期的八卦说和五行说。《管子.水池》说:“水者何也,万物之本原也。”老子提出“道”是“万物之宗”的思想。尹文学派提出了唯物主义的精气说,认为“精”、“气”是世界的本原。荀子进一步发展精气学说认为万物都是由统一的物质性的气所构成。中国的自然哲学家们也曾涉及到物质有没有最小单位或物质能不能无限分割等问题。惠施提出“至小无内,谓之小一”,即物质的最小单位无内可言。也有人主张物质可以无限分割,提出了“一尺之棰,日取其半,万世不竭”的命题。

关于宇宙的结构

先秦时期的天圆地方说;西周时代的盖天说,盖天说不符合天体的真相,不能解释天体运转的现象。比盖天说进步些的是地圆说;战国时赵人慎到主张“天体如弹丸”;《庄子》对地不动的观念提出疑问;战国末期李斯提出“日行一度”的观念。

实验方法

墨子和他的学生进行了光的直线传播的小孔成像的实验,以及平面镜、凹镜、凸镜的实验,说明了焦距与物体成像的关係。

《墨经》中还用实验方法讨论了衡器一类的槓桿平衡情况,比阿基米德更早注意到距离和平衡的关係。

墨家也很注重概念研究和逻辑推理。对于一事物现提出名词,再下定义,然后解释。但是,当时的实验方法还是定性研究,没有形成一个严密的逻辑体系。

秦汉到南北朝

从秦汉经三国、两晋到南北朝,这一阶段是我国古代科技发展中又一个重要的时期。秦汉时期,秦统一了全国,文字度量衡的统一对科学技术的发展产生重要的影响。汉承秦制,使封建制度进一步巩固。全国的统一,不仅促进了科学技术的交流而且还能集中人力、物力,从而更好的进行科学技术的研究。

三国、两晋和南北朝时期,各对峙政权为了巩固自己的统治,大都採取发展生产的措施,促进了生产技术和实用科学的发展。民族大融合促进了科技的交流和发展。

农业

农业上,出现了一系列的农书。着名的有西汉时期的《氾胜之书》该着作把农作物的栽培过程当作一个有机整体来研究,总结了我国北方的耕作制度。北魏贾思勰的《齐民要术》是我国现存最早最完整的农书。该书对古代农学的发展有巨大的影响,他的出现标誌着我国农业实用科学体系的形成。

在技术方面,冶铁技术和制瓷技术比较成熟,漆器工艺得到发展。出现了一系列的钢技术的发明,主要有铸铁脱碳钢、炒钢、百鍊钢、灌钢等技术。从商周时期的原始瓷器经过1000多年到了东汉出现真正的瓷器。瓷器是从靑秞器演变而来的,早期都是青瓷南北朝时期出现白瓷。秦汉时期的漆器工艺发展很快,工序有很多步,而且技术设施和组织管理都十分完善和严整。

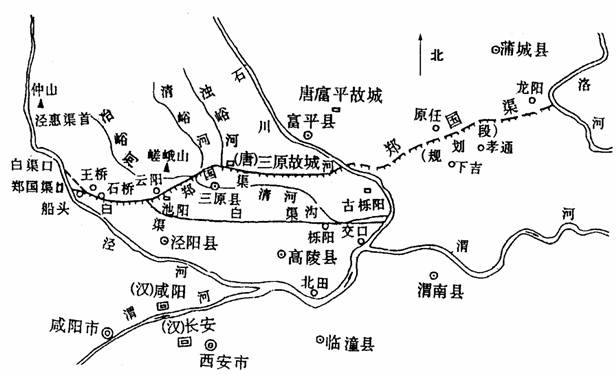

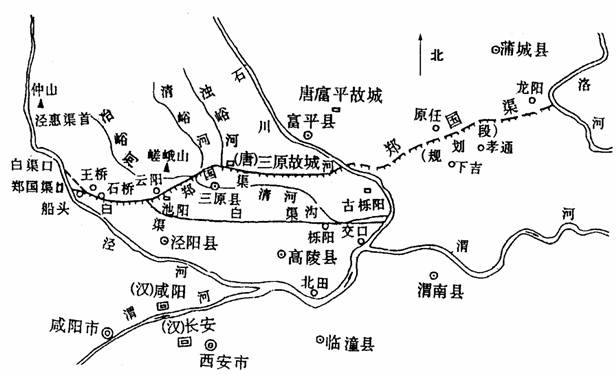

秦统一中国后,开凿了着名的通航运河灵渠。农田水利灌溉工程,在汉武帝时期盛极一时。大型的有龙首渠、六辅渠、白渠等。龙首渠穿过大山使用了穿凿隧道的方案,并发明了井渠施工法。六辅渠主要是灌溉郑国渠灌溉不到的地方。 六辅渠

六辅渠

六辅渠

六辅渠医学

中国独特的医学体系在这一时期形成并迅速发展。从战国到三国是中医医学体系的形成时期。《黄帝内经》是中医理论理论开始形成的标誌。在这一时期,出现了以张仲景的《伤寒杂病论》为代表的医学着作,还出现了以《神农本草经》为代表的药学着作。《伤寒杂病论》提出了包括理、法、方、药、的辩证施治原则,使医学理论与医疗实践相结合。三国两晋南北朝时期,出现了大量的医药学着作,特别对脉学、针灸学、本草学、方剂学方面,如王叔和的《脉经》、皇甫谧的《针灸甲乙经》、陶弘景的《神农本草经集注》、葛洪的《肘后方》等。使我国医药学体系臻于完善。

汉代也出现了很多名医,如:张仲景、淳于意、华佗等。淳于意辩证审脉,治病多有效验。华佗擅长内、外、妇、儿、各科尤其是外科手术的成就十分有名。 华佗

华佗

华佗

华佗天文观测技术

天文学的发展是这一时期的又一重要成果,东汉着名天文学家张衡对浑天说进行了说明并创製了浑天仪和地动仪,正确解释了月食的成因。曆法方面形成了独具一格的曆法体系,西汉编制的太初曆,对于后世的曆法建立了楷模;南北朝时期编制的大明曆,首次把岁差的概念引入曆法。对于推算太阳所在宿度和节气的精度,有重要作用;东晋虞喜最早发现了岁差,岁差是月亮和太阳对地球赤道隆起部分的振动作用所造成的地轴进动的反应。

在技术方面,在天文仪器的製作上对圭表和漏壶进行了改进,是它们的更加精準。

数学

数学在这一时期也取得了辉煌的成就,算经十书在这一时期出现,其中最重要的是《九章算术》,该书的出现标誌着中国古代数学体系的形成,还流传到朝鲜和日本,对朝鲜和日本古代数学的发展也有很大影响。《周髀算经》包括了套用勾股定理进行测量方面的计算,还使用了相当繁複的分数算法和开平方法。

这一时期也出现了刘徽、祖沖之等数学家。刘徽对《九章算术》的全部问题作了理论说明,并且发明了“割圆术”开创古代计算圆周率的途径。祖沖之在数学方面取得的最大成果之一就是关于圆周率的计算。

从中可以看出,我国古代的数学,主要是以计算为主,而逻辑论证的思想是不够的。

化学和地学

化学的发展,是以炼丹术的形式开始的,封建统治者寻求长生不老,炼丹家致力于炼製药用黄金和丹药的活动,很是很荒谬的,很多帝王将相因服用丹药而身亡,但炼丹家了解到物质变化是自然界里的普遍规律。同时在长期的炼丹活动中积累了一些关于无机物可以化合、分解变成其他物质的经验和知识,写下了早期人类化学活动的一页。

地学方面,西汉初年 绘製的地图,使我们可以窥知当时地图绘製的精度、技术、形制等问题,为研究古代地图提供了珍贵资料。

地理着作的编纂,东汉时期,出现了第一部用“地理”命名的地学着作,就是《汉书.地理志》,该书是在封建大一统的中央集权政治要求下的产物,它既包括有自然地理知识,又包括有人文地理的内容,开创了我国古代特有的地理学模式。

三国两晋南北朝时期,还出现了专门记述水道的地理着作。《水经》和《水经注》,它们以记录水道的来龙去脉作为主要内容,能反映一定的自然地理状况,具有比较高的地理价值,成为我国古代地理学着作的一个重要组成部分。

隋唐到元代

中国古代的科学技术在形成了自己的独特风格和体系之后,到唐宋时期达到了高峰,成为科技史上更加光辉灿烂的一章。唐朝在经济文化上达到封建社会的鼎盛时期,宋代科学技术取得了很大发展。总之不管是在技术上还是科学上中国在世界上均处于领先地位。隋代到元代的社会虽然动荡,但总体上是比较稳定的,农业取得了较好的发展。国内各民族间和中国和外国间的科技交流有所加强。

农业

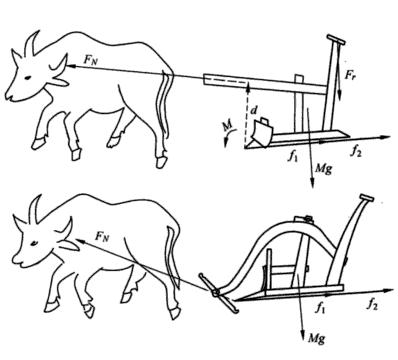

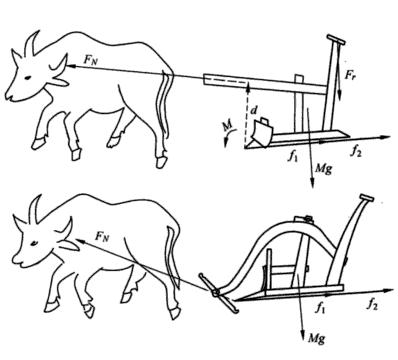

· 农具的改进:隋唐时期,已经使用牛牵引的铁犁,唐代已经普遍的使用灌溉工具,马均的龙骨水车得到推广。

·农书的出现

隋唐时期陆羽的《茶经》是我国最早也是世界上最早的一部茶叶专着。

宋代的《陈旉农书》是我国最早专门总结江南水田耕作的一部小型的综合性农书。

元代的《王祯农书》。

宋代的《陈旉农书》是一部关于南方水稻栽种技术的专着,元代的《王祯农书》是对农业机械的发展作了生动的描述。宋元时期各种植物谱录纷纷出现,如《桔录》、《荔枝谱》、《菊谱》等,出现了有关甲克类、鸟类和鱼类的专题论文。

在技术方面,农业技术和水利工程得到空前发展,农业技术的改进主要体现在农具的改进上,隋唐时期,南方耕地广泛使用牛牵引的铁犁,水田耕作技术也有所提高。 铁犁

铁犁

铁犁

铁犁水利工程方面,南北航通大运河的开凿。封建社会以农业为主,农田水利的兴修在这时期是最发达的,例如浙江的海塘成为抵御海潮侵袭的有效设施。

这一时期,我国的科学技术逐渐传入国外。

医学

这一时期,政府十分重视医药学,医疗行政机构已经比较完善。唐代的医药教育制度也应经相当健全。北宋时期,设立了专门的医学教育机构 “太医局” 。封建统治阶级为了粉饰太平,安定民心,还建立了一些带有慈善性质的医疗设施。隋唐时期,有巢元方修撰的《诸病源候论》问世。宋代政府也组织编修本草和方术,最后修成《开宝本草》金元时期中医学发展到一个新阶段,形成四大家的医学学说。巢元芳的《诸病源侯论》、药王孙思邈认为“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”,故将他自己的两部着作均冠以“千金”二字,名《千金要方》和《千金翼方》。

中医分科:由唐代的四科发展到宋代的九科,到元代更增加到11科。

隋唐时期的医疗行政机构和医学教育

隋唐政府设有“太医署”和“尚药局”。北宋设立了“太医局“分九科,元代分13科。宋元时期设立医学校,三年考试一次,及格的可以进行会试,录取后可以任医官。

隋唐时期:《诸病源候论》,《唐本草》是世界上第一部由国家颁行的药典。《开元广济方》,《贞元集要广利方》。

宋代:《开宝本草》,《嘉佑本草》,《图经本草》,《证类本草》,《太平圣惠书》,《圣慧选方》。

天文学

天文学上,曆法发展的高峰,皇极曆、大衍曆都在这一时期形成,宋代曆法主要体现在一系列天文常数精确度的提高。元代的授时曆把我国古代曆法推向新高潮。

数学

数学方面,到宋元时期达到高峰,特别是在13世纪下半叶出现了秦九韶、李冶、杨辉、朱世杰等四位数学家。秦九韶的《数学九章》在高次方程的数值解法和一次同余式的解法两个方面取得了卓越成就。李冶开创了用代数方法解几何问题的先例。杨辉密切联繫当时的社会需要发展实用数学,对各种问题提出简洁算法。朱世杰的《算学启蒙》从初级知识入手,是一部由浅入深的启蒙教科书。

地学

唐宋时期地学知识的发展,体现在地图发展越来越详细,统治者组织人员编修地图。同时从唐代到宋元时期中外交通发达,交往频繁,出现很多域外地理着作。同时对海陆变迁、潮汐涨落、地址矿物也有新的认识。

宋代以后对各门实用科学进行综合研究,沈括的《梦溪笔谈》被称为中国科学史上的坐标。

四大发明

四大发明是中国人的杰出创造,其中,指南针、印刷术、火药 是这一时期技术上的杰出成果。造纸术是汉代的一大发明。四大发明对中国的政治经济和文化起了一定的作用。指南针最早称之为“司南”,大约在战国时期出现。经历了漫长时间的演进,才发明了用人工磁化方法製成的指南针,指南针用于航海的时间最迟是在宋朝。

在印刷术发明之前人们最初用手抄、石刻来记述文字语言。在我国,可能在隋代出现了雕版印刷,在唐朝雕版印刷的农书、曆书、医书、字帖已大量出现。宋朝平民毕升发明活字印刷术。当时为泥活字后来又有了锡活字、铜活字、铅活字等。

唐代的炼丹家发现,把硫磺、雄黄和硝石密闭加热就会引起爆炸,由此而有了火药的发明。到了宋代在火药的基础上製成了原始的火箭,到明代已有了雏形的两级火箭。

与此同时,制茶、制瓷和丝织技术,自隋唐以来更有了巨大发展,并着称于世。唐代,我拥有一整套的茶树的栽培、加工技术。宋代在瓷器的性质、釉料和製作技术上更有提高,达到成熟时期。宋代已经有了大型的提花机,画案更加複杂。

建筑和造船技术取得发展,大兴城、洛阳城的修建和长安城的扩建,体现了城市建设工成得到发展。桥樑建造技术方面,有着名的赵州桥的修建和泉州洛阳桥的修建。

这一时期,建造大型海船的工艺技术应经成熟,性能优良的海船不断出现,在海上交通发挥重要作用。同时军用战船更是巧思精造,新船型层出不穷。

明清时期科技

这一时期是中古代科学技术发展的终结,封建社会进入末期,各种矛盾激化,资本主义萌芽得到发展,西方的科学技术进入我国,封建阶级的保守性并没对我国科学技术的发展产生积极作用。

同时土地兼併严重,阶级斗争尖锐,科技发展缓慢,但与此同时手工业生产有所发展。

农业

传统农业面临危机,海外新作物的引进和“一岁数收”技术的进步是这一阶段农业的主要特点。农学着作大量增加。有地区性农书,重要的有《沈氏农书》和《知本提纲》。作物栽培学的农书如《稻品》和《芋经》农场经营管理的专书如《补农书》和《农书着实》。救荒的农书如《救荒本草》。除蝗的专书如《捕蝗考》。

徐光启的《农政全书》是一部集我国古代农业科学之大成的学术着作,蒐集了农业政策和农业技术各方面的知识。宋应星的《天工开物》是关于手工业和农业的最宝贵的百科全书之一。对农业和手工业具有重要作用,也传入国外。

医学与医术

李时珍的《本草纲目》是一部具有世界学术地位的专着,该书对药物进行了详细的记录,并传入日本。李时珍共完成了52卷的《本草纲目》,在这部巨着中共叙述药物1892种,书中还附有处方11096条。书中生动描述了药用生物的形态、产地、採集和栽培方法,还精确地论述了蒸馏法及其历史以及水银、碘、高岭土等在医疗中的用途,纠正了前人的某些错误,对世界医药学和生物学都作出了重大贡献。赵学敏的《本草纲目拾遗》是继《本草纲目》之后一部比较好的本草书籍。《植物名实图考》是一部科学价值比较高、开近代植物志先声的专着。此外,中医学也有了新的发展,在内科医学方面,温病学说的形成和发展,是明清两代的重要成就。人痘接种法的发明,比西方早200多年,外科医学方面,出现了陈实功的《外科正宗》。

在医疗技术上,明清两代的医学家在临床实践中,深入研究了传染病等热性病的病因、特点和防治措施,总结出胃、气、管、血及三焦辨证的论治的医学理论,形成温病学说。另一个成果就是人痘接种法的发明。

地学

徐霞客的《徐霞客游记》记录了通过观察山水得到的地理知识,他用几乎毕生的精力,历尽艰辛,到祖国各地进行实地考察。他以游记的形式记述了他考山观水所得到的地理知识,特别是关于溶岩、河道的考察结果。他对因高度、纬度不同而产生的气候及其对动植物生态与分布的影响等,都做了很好的论述。

建筑冶金造船

建筑技术普遍提高,到了清明时期中国传统的建筑技术达到登峰造极的地步。南北二京宫殿的建筑、园林建筑以及万里长城的修建,都更好的体现了我国的建筑技术

冶金技术也处于世界领先地位,在採矿方面,明代已经採取“火爆”法。在明代发明了炼焦法,并改进了鼓风备,增加了冶炼炉的温度,并可以使炉子变大,从而使冶金生产的质量和产量都有比较大的提高。我国也是用火炼锌最早的国家。

明代被称为中国航海家的时代,明代初期我国在航海技术继续保持世界先进水平。郑和下西洋所用的大船一般被称为“宝船”最大的船长有44丈4尺,宽18丈,帆有12张。

宝船

宝船思考

唐宋巅峰

中国古代科技在唐宋达到顶峰的原因:

一、丰富的历史遗产为大宋科技文化的繁荣準备了肥沃的土壤。

科技的发展与前代的积累有着密切的关係,继承是科技发展的前提。自春秋战国至汉代以来,古代科技已积累了丰硕的成果,宋代科技的繁荣正式在汲取前代丰厚的科技遗产的基础上逐步形成的。譬如:指南针,早在战国时,我国磁石吸铁和指示方向的性能,并创造了指示南北方向的“司南”。宋代这是在此基础上发明了用于航行的指南针。製造火药的原料硝石、硫磺和木炭在西汉时已发现,唐朝的炼丹家们在用这三种原料炼丹时,发生了起火爆炸现象,以后就用它来製成“飞火”,杀伤敌人。北宋初年製成“火箭” 、“火球” 。宋仁宗时有了製作火药的配方。毕升也是在唐代雕版印刷日臻成熟的基础上发明了活字印刷术。三大发明的例子说明,继承前人成果,是宋代科技发展的前提条件之一。宋代科技很多是继承唐代的成果,并在此基础上有所创新的。在数学、医学、地学、和交通工具方面均有所继承和创新。正是在这种继承和突破、综合和提炼、积累和创新交替作用中不断发展,从而达到一个科技高峰。

二、社会机制的发展,为大宋科技兴隆提供了物质基础

政治上的统一和经济上的繁荣是宋朝科技发展的一个坚实的基础。宋代统治者採取了一系列的政治和经济措施,加强中央集权,完成了土地占有方式和剥削方式的变革,形成大一统的社会政治体制和地主经济机制,这就势必要求科学技术来适应各种各样的需要。“三大发明” 就是为宋代在广阔的地域上组成一个强大、统一的国家政权服务的。宋代科技某些方面的侧重发展与与封建统治者的消费需求关係密切。据统计,为皇室服务的手工业作坊共分多座。分工细密,规模宏大。纺织上使用大型提花机,能织出複杂花纹的丝织品。为了加快信息交通,宋代注重印刷业的发展。地理学方面,地方志的兴起也是适应统一王朝“当世之急”的需要出现的。北宋时期封建的租佃契约关係得到较大的缓解,佃户对地主的人身依附关係有所削弱,劳动者的生产积极性有了提高。这就为大宋的科技发展赢得了宽鬆的环境与经济条件支撑。

三、国防的需要刺激了军用科技的发展

由于宋代战争频繁,因为国防上的需要,火器的製造和发明受到很大的重视,战争固然对经济科技有破换作用,但也刺激了战争需要的科技发展。宋代建立后不久,火药便用由于军事,还出现了专门製造火器的“兵工厂” 战争需要有详备的边疆地图,以便于军事指挥。基于此,宋代统治者很重视边防地图的製作。军事上的需要加快了诸如地理学、化学、机械等科技领域的发展,宋朝不仅大力发展製图、医药、军械及火药製作等还集中人力物力,功克重要的科技项目。如苏颂领导的水运仪象台的研製等。国防的需要,是科技型省的重要原因。

四、“重文轻武” 的文教政策,培育了科技文化的环境

宋代是一个文化昌盛和科技发展的时期。这在很大程度上要归功于宋朝的文化政策知识分子政策。始终坚持文治,严防交兵悍将操政事件的发生。重视文化创造,帮助了科技的发展。学校教育,科举考试受到普遍重视。大力振兴图书事业,活字印刷术的发明,缩短书籍成书的时间。是出版业十分发达。

五、人才的培养,引领了科技的飞跃

宋代的“重功利” 、“求实用” 、的“达用之学”的影响下,宋代的科技教育得到空前的繁荣和发展。宋代沿用唐代分科教育制,把一些学科置于业务部门的直接领导下,实行边学习边实践的教育方式。培养出很多知名学者,如製作“新浑仪”的司天监学生张思训等。宋代重视嘉奖科技方面的发明者、管理者和专业人才,激发了他们的创造热情有力地促进了科技进步。宋代教育家思想比较活跃,教育家们有关倡导科技教育的思想产生了积极的影响。如胡瑗以“体、用、文、”教授学生,创经义与治事两斋。他的治事包括治兵、治民、水利、算术等科。还有“一艺一能”的“事功”教育。叶适则主张“道则兼艺”。这些思想对宋代的教育制度产生了一定的影响,使宋代比以前各朝重视科技教育。

六、民族间科技文化的交流丰富了大宋的科技宝库

宋代在各民族和域外文化交流方面卓有成效,从而更加丰富了宋代的科技宝库。中外交流是多方面的,数学、天文曆法等方面,航海技术的发展,海外贸易扩大,国际间的交流增多,也在很大程度上促进了宋代科技的发展。外国人长居中国,对国内外科技交流提供了重要作用。少数民族在技术上的许多成就也是非常突出的,各民族长期生活在一起,相互融合。促进了科技交流。

因此,宋朝科技之所以出现盛况,是多种原因综合的结果。

发展特点

1、实用性:大多数是服务于农业和手工业,间接为强化大一统的君权服务。

2、经验性:多是对生产经验的直接记载或对自然现象的直观描述。

3、封闭性:古代科学理论的技术化倾向严重,而这些技术又不具开放性,没有转化为普通的社会生产力。

4、片面性:对社会科学的研究多于自然科学

李约瑟难题

李约瑟,着名的英国生物化学家,是大家熟悉的科学技术史研究专家。他的《中国的科学与文明》中文通常译作《中国科学技术史》,简称SCC,长期以来,李约瑟在中国几乎成了“中国科技史”的代名词。他在研究科技历史发展的过程中,提出了着名的“李约瑟问题”,即为什幺人类的近现代科学首先产生于西方,而不是首先产生于具有伟大科学技术成就的东方,尤其是伟大的中国?

政治、体制、经济角度

1、封建社会不断强化的中央集权统治对科技的束缚愈来愈严重

2 、缺乏持续性发展

连年的战争和社会动乱使得古代中国不能保持科学发展的连续性。使很多的科学技术浪费,失传。

3 、缺乏专利与股份

专利与股份可以成为古代民众技术名的强大动力,同时专利和股份也可以有效的保护和传承技术,或者是还未成形只有雏形的简单科学形象和概念,使之可以进一步的发展。

4 、缺乏交流与交通

中国封建社会自给自足的小农经济在封建社会末期严重地阻碍了科技的发展,封建时代的末期,中国缺少与外部周边国家的交流,知识很难传递,再加上我们当时国内的交通很不发达,即使有一部分人在搞一些研究,但总是单兵作战,无法协同对科学的发展起协同的作用。

5、社会结构,经济结构,知识分子结构的不合理

“所有这些问题(李约瑟难题)的答案,首先要到不同文明的社会结构中去寻找,到知识分子结构和经济结构里去寻找。” [5]科学是一种知识体系,科学同时还是一种社会建制,一种生产力。马克思、恩格斯在多侧面、多层次考察科学、揭示科学的本质,特别是他们开创了科学与社会关係的研究。马克思认为,大工业把科学併入生产过程,要求自觉套用科学,科学成了一种生产力,一种在历史上起推动作用的革命力量。恩格斯指出,科学要归功于生产的、比生产要归功于科学的要多得多;社会的技术需要比十所大学更能把科学推向前进。

6 、熵增原理的解释

在一个封闭的体系中熵值总不断增大,即混乱度增大,当着名的熵增原理提出后,有人便试图用物理学的原理来解释李约瑟问题,认为古代中国基本上是一个近似于封闭的体系,所以国家社会趋于混乱,导致近现代科学的起源不在中国。

思想,文化,哲学角度

1、 缺乏古希腊科学哲学思想

中国古代没有完善的形式逻辑思想,很难产生严密的理论武器。爱因斯坦[13]在1953 年给美国加利福尼亚州圣马托的斯威策(J. E.Switzer)的一封信是这样写的:西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础,那就是:希腊哲学家发明形式逻辑体系以及发现通过系统的实验可以找出因果关係。我们可以知道古代中国是不具备“形式逻辑体系和通过科学实验发现因果关係”这两个基础的,所以在古代中国没有产生近现代科学,所以中国古代的一切技术只能归结为经验技术,而非科学技术,所以李约瑟问题中的讨论涉及中国古代科学技术可以说是不够準确的,应该说这些都是中国古代的经验技术,而且,从公元前二世纪到公元十六世纪,中国的经验技术在世界上是远远领先的。这是对李约瑟问题本身的一个完善。

2 、缺乏解放普通劳动者的发明思想

中国古代文明的特徵主要是技术发明。大多数的发明创造并非是古代政府的有目的的创造,难以形成一个产业,一个大方向,大多数的发明来自于普通民众,很零散,无法集中利用,统一规划,发明力量无法有力发挥。

3 、迷信落后和重文轻技思想阻碍了科技发展

古代的封建王朝的统治下,我们的普通民众普遍具有一定程度上的迷信思想,上层社会的文人学士也普遍重文轻技,以文学为主业,很少有像沈括那样有空来整理钻研一下科学问题。

4 、古代中国和希腊的自然哲学的不同

古代希腊和中国神话都包含有共同的宇宙观概念。但是在公元前一千年从神话到自然哲学的转换,两个文化不同的宇宙神话导致了两个文化的自然科学建立在不同的理论基础之上。希腊观念以一个永恆的第一动因或外在的造物主为特点,所以希腊自然科学的动力就是去发现造物主设下的宇宙秩序的规律。中国自然哲学的主要动力是在系统内寻找有机联繫,而任何外在的原因是很难构想的,从而导致中国对自然和谐与自然变化有深邃的哲学理解。

5 、双方文化核心的差别

台湾周哲水在[9]认为, 双方文化核心的差别,则可能是始自一万年前含有具体思维的文化期间。当时,东西方人类思维都是属于类似“具体运思”不过,二者的思路方式,已朝向分歧途径。于是,双方便在旧大陆的两端各建构起不同的文化世界。基本上,双方的文化元素是不相合的,所以自史前原始社会开始,东西方就处于分歧方向的不同文化世界中。

6 、东西方思维方式的差异

林鸿伟的[10]认为,逻辑思想是整个文明与科学的极其重要的理论基础。(1)东方思维方式通常不注意思维工具或手段的理性研究和系统锻造,而是注重工具的直接使用。西方思维则不同,他们固然注意术的研究,注意思维手段及其他手段运用的研究,更注重工具的系统的锻造。(2)东方思维方式在思维活动中往往表现出较强的功利主义,很少进行枯燥的纯理论研究。其功利主义太强,并和特定的政治伦理观点结合太紧密。而西方思维方式则相反。(3)东方思维方式中,更多地注意经验的简单总结和事物表面相似点的类比,而忽视了演绎和因果关係的探求、西方思维方式同样与之相反。二者显示了不同思维水平的深度和高度。(4)东方思维方式由于长期受封建专制统治的控制,往往注重于对占统治地位的思想的诠释,而缺乏理性的创新精神。西方思维方式表现出较多的冲破框框的创新精神,他们较少有以权威为当然依据的思维定势,而较多有对权威的怀疑和挑战精神。或许正是由于这一差别,使得西方的新科学层出不穷,而东方总是在西方的后面模仿学习。

7、 文字的逻辑性的缺失

中国的文字相对于拉丁语系来说,缺少了逻辑性,并且在中国的古代,中国的古文对于科学的描述又无法弥补的缺陷,无法做出準确的定义和演绎,所以中国的古代文字系统对于科学的发展造成了很大阻碍。

科学本身所需的角度

1、 纯科学真空和连续性破坏(两因论”)。

2、 中国古代文明的特徵主要是工匠文明

中国古代的技术基本上都是经验技术,属于工匠文明,并且形成了强大的惯性,成为了一个无法逾越的文化形态。没有系统理论和基础学科支撑的民间发明很难发展成为近现代科学。

3 、科技结构自身缺陷制约着中国科技的发展。

中国古代科技过分强调实用性,很少理论探讨,没有严密的逻辑体系,科技的传播和发展是封闭的,

4 、经验技术相对于科学技术的严重不足。

钱兆华的[12]认为,科学和技术是两个内涵完全不同的概念,不能混为一谈。由于科学与思维方式密切相关,因而它具有鲜明的文化特色,而技术则不然;以经验为基础的经验技术与以科学为基础的科学技术在许多方面都存在着重大差异。近代科学的诞生是必然的到了19世纪,由于与科学结合在一起的西方技术在整个世界显示出了强大威力,因此它迫使我们中国人最终抛弃了我们传统的科学,而全盘接受了西方的科学。那幺为什幺近代技术设有诞生在中国,而且一向先进的中国技术为什幺又突然落后了呢?技术有两个来源:经验和科学。西方的近代技术是以实证知识的科学作为基础的,它们之间的结合是由它们各自的本质所决定的。是一种必然趋势。近代中国既然没有出现实证知识的科学,当然也就不会出现以它为基础的技术——科学技术。由于近代以来西方的科学技术是一种前生技术、多生技术、知识技术和突变技术,因而其发展速度明星呈加速趋势,这样一来,它在很短的时间里超过中国缓慢发展的传统经验技术

5 、数学的不足。

中国古代没有能够对自然数学化,并且只把数学当作一门功利性的技巧,而并非一门学科来看,没有深刻的研究,大多停留在表面的经验发现和积累,更加不会用数学来对自然进行研究,所以中国古代对于自然的研究只能停留于定性分析,或是凭空捏造一个理论来符合有机的宇宙观,不能对事物进行定量分析。

6、 科学的两种基本元素的缺失。

爱因斯坦曾指出近现代科学的两个基础是形式逻辑体系和通过科学实验发现因果关係,中国古代在这个方面处于完全缺失的状态,所以,近现代科学不会在当时的中国产生。在古希腊,柏拉图的学生亚里士多德发明了三段论等的形式逻辑,欧几里得发明了欧式几何,也是建立在形式逻辑之上的。到了文艺复兴时期,达·文西的“实验乃是确实性之母”名言使大家认识到并且开始时用实验的手段去发现验证因果关係。到了伽利略时代,伟大的伽利略结合了形式逻辑和实验手段两方面的利器,终于开创了近代科学的先河,在他的基础上,之后的牛顿将这两个基础继续发扬光大,建立了不朽的牛顿经典力学。

但是,据解答七(紫色文明-儒家全球化[4] 等),欧洲近代科学的开始 - 尤其实验天文学(望远镜观察)恰好位于丝绸之路的南(义大利)与北(波兰),而且罗吉尔·培根正是在希腊鍊金术与中国炼丹术的综合中形成了最早的实验方法,弗兰西斯·培根在其基础上总结出实验方法与归纳逻辑,还法国笛卡儿提出了数学方法与演绎逻辑,这两种建立起近代科学的方法论(见,实证主义哲学)恰不同于希腊的形式逻辑,并且,光的波动学说建立用的衍射方法正是中国的小孔成像实验(见,杨氏干涉实验等),物理学场的理论又影响了格式塔心理学,进而导致心理学的系统理论等发展。人类科技的发展本来就是一个前仆后继、彼起此落、继往开来的发展历程。