反弹道飞弹是指用于拦截来袭弹道飞弹的飞弹。常常特指用于拦截远程、装备核弹头的洲际弹道飞弹的飞弹防御系统。它是国家战略防御系统的重要组成部分。分为高空拦截飞弹、低空拦截飞弹两类。

反弹道飞弹飞弹主要由战斗部、推进系统、制导系统、电源系统和弹体等组成。

基本介绍

- 中文名称:反弹道飞弹

- 目的:应对弹道飞弹

- 套用:拦截远程、装备核弹头的洲际飞弹

- 分为两类:高空拦截飞弹、低空拦截飞弹

飞弹介绍

反弹道飞弹是一种旨在应对弹道飞弹的飞弹。弹道飞弹依照弹道飞行轨迹运载核武器弹头,化学武器弹头,生物武器弹头或者常规弹头。“反弹道飞弹”描述的是任何一种设计来用于对付弹道飞弹的反导系统。 反弹道飞弹

反弹道飞弹

反弹道飞弹

反弹道飞弹分类

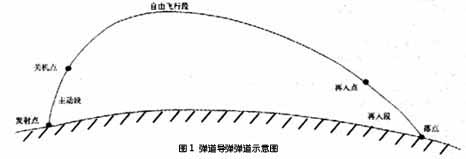

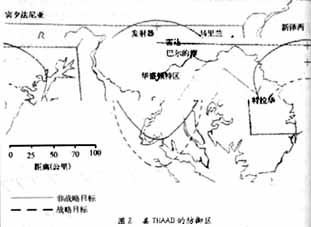

通常反弹道飞弹飞弹分为两类:①高空拦截飞弹。又称被动段拦截飞弹。一般用于在大气层外拦截来袭弹道飞弹。②低空拦截飞弹。又称再入段拦截飞弹或近程拦截飞弹。用于在目标上空拦截来袭弹道飞弹。反弹道飞弹飞弹的主要特点是反应时间短、命中精度高。其中,高空拦截飞弹受到普遍重视。实战时,可单独部署使用,也可与低空拦截飞弹配合部署使用,以提高其拦截机率。

组成

战斗部

是直接毁伤目标的有效载荷。大多採用核爆炸装置,用在大气层外拦截来袭弹道飞弹时,主要依靠核爆炸释放的X射线,穿透来袭弹头的烧蚀层,破坏其防热层,进而烧毁其内部的核装药;用在大气层内拦截时,主要依靠核爆炸释放出的中子流、γ射线和强大的冲击波等综合毁伤效应,摧毁来袭弹头。随着反弹道飞弹飞弹命中精度的提高,有的战斗部已採用常规装药或无装药的高速飞行的精确制飞弹头,以近炸或直接碰撞方式毁伤来袭弹头。

推进系统

是使飞弹获得一定飞行速度的动力装置。一般採用推力大、启动时间短的固体火箭发动机。为了获得良好的飞行加速性,通常由火箭主发动机和火箭助推器组成推进系统,能产生100g以上的加速度。当拦截来袭机动弹头时,反弹道飞弹飞弹的末级发动机,一般採用推力和方向均可控制的固体火箭发动机,也可採用能多次启动和调整推力的液体火箭发动机。 反弹道飞弹

反弹道飞弹

反弹道飞弹

反弹道飞弹制导系统

是导引和控制飞弹準确命中目标的装置。通常採用无线电指令制导系统。

电源系统

是保证飞弹各系统正常工作的能源装置。

弹体

是连线、安装弹上各分系统,承受各种载荷并具有良好的气动外形的结构体。一般由2级或3级弹体组成,还有弹翼和操纵稳定面,以保证飞弹稳定飞行和改变飞行方向的需要。通常採用锥柱形或全锥形的结构样式,以轻型耐烧蚀、高强度的金属或非金属材料製成。为了能够对来袭弹道飞弹进行全方位拦截,反弹道飞弹飞弹多採用飞弹发射井发射,并配有重新装填、快速发射的装置。为提高其生存能力,也有的採取机动配置方式。

简史

随着进攻性弹道飞弹的出现和发展,用于拦截它的反弹道飞弹飞弹相继问世。早在1944年德国使用V-2飞弹袭击伦敦时,英国就开始寻求在空中拦截V-2飞弹的防御手段,曾提出包括反弹道飞弹飞弹、预警和跟蹤导引雷达所组成的防御方案,为研製反弹道飞弹武器系统奠定了基础。美国和前苏联在防空飞弹的基础上,于50年代初,从理论上论证了研製反弹道飞弹飞弹的可行性,并进行了一系列的试验。60年代初,美国研製成"奈基-宙斯"反弹道飞弹飞弹,最大射程为640千米,因其识别能力差、拦截机率低,未进行部署。同时,前苏联研製成了"橡皮套鞋"反弹道飞弹飞弹,最大作战半径为640千米,最大拦截高度为320千米,有效杀伤半径为6~8千米,60年代中期在莫斯科周围进行了部署。1975年,美国在大福克斯、怀特曼等反导场地,部署了由低空拦截的"斯普林特"和高空拦截的"斯帕坦"两种反弹道飞弹飞弹所组成的"卫兵"防御系统,但该系统难以拦截多弹头和带突防装置的弹头,于1976年2月宣布关闭。1980年,前苏联因反导技术有了新的进展,宣布将已部署的64部反弹道飞弹飞弹发射架拆除一半。其余32部发射架配备的是"橡皮套鞋"改进型SH-04反弹道飞弹飞弹,它可在飞行中关闭发动机,在滑行中等待地面指令再次启动对目标实施拦截。同时,还装备了SH-08型高速、低空拦截飞弹。1983年,美国提出建立多层次反弹道飞弹飞弹防御系统,着手研製非核拦截飞弹、超高速拦截飞弹等。1991年,美国陆军ERIS拦截器试射成功,该拦截器从夸贾林岛靶场发射井发射,在空中摧毁了从7770千米以外的范登堡空军基地发射的飞弹模拟核弹头。

截获目标

反弹道飞弹引信有效截获目标的能力主要指引信或目标探测器有足够的能力检测到目标的存在,并且能够可靠控制战斗部起爆和满足引战配合要求。反弹道飞弹(ATBM)拦截的目标对象为战术弹道飞弹(TBM),遭遇段极高的相对速度和较小的TBM目标雷达截面积增加了引信探测目标的难度,同时要使ATBM战斗部能有效杀伤一般位于弹体前部且尺寸较小的TBM有效载荷(弹头),所允许的起爆控制时间间隔是非常小的。

採用传统的固定倾角引信(侧视引信)拦截TBM目标存在的问题是炸点可能滞后,战斗部往往命中目标尾部。而採用减小倾角的方法可以满足炸点不滞后,但是增加了引信探测器的设计难度。因此,要实现对目标的有效杀伤,尤其在採用动能桿等低速战斗部时应採用前视引信。它可以在较远距离上探测到目标并有足够时间控制战斗部起爆。该技术可由多种方法实现,如导引头在近距离时作为引信探测器使用、或採用与导引头共平台的随动引信等。

作战过程

当来袭弹道飞弹发射起飞,并穿过稠密大气层后,弹道飞弹预警系统(地球同步轨道和大椭圆轨道飞弹预警卫星、预警飞机、远程地基或舰载预警雷达)中的飞弹预警卫星或预警飞机上的红外探测器探测到飞弹火箭发动机喷焰,跟蹤其红外能量,直到熄火。经过60~90秒的监视便能判定其发射位置或出水面处的坐标。飞弹穿过电离层时,喷焰会引起电离层扰动,预警卫星监视这种物理现象,藉以进一步核实目标。美国第三代地球同步轨道反飞弹预警卫星上的红外望远镜能探测发射5~60秒的飞弹喷焰,这将为反飞弹系统提供4~6秒的作战时间。将在2006年部署的天基红外飞弹预警卫星系统,能在10~20秒内将预警信息传递给地基反飞弹系统。预警卫星发现飞弹升空后,通过作战管理/指挥、控制、通信(BM/C3)系统,将目标弹道的估算数据传送给空间防御指挥中心,并向远程地基预警雷达指示目标。预警雷达的监视器则自动显示卫星上传来的飞弹喷焰的红外图像和其主动段的运动情况,并开始在远距离上搜寻和跟蹤目标。预警雷达的数据处理系统估算来袭目标的数量、瞬时运动参数和属性,初步测量目标弹道、返回大气层的时间、弹头落地时间、弹着点、拦截飞弹的弹道和起飞时刻以及拦截飞弹发射所需数据等。同时预警系统根据星曆表和衰变周期,不断排除卫星、再入卫星、陨石和极光等空间目标的可能性,以降低预警系统的虚警机率,减少预警系统的目标量。 反弹道飞弹

反弹道飞弹

反弹道飞弹

反弹道飞弹布置在防空前沿地带的远程地基跟蹤雷达,根据预警雷达传送的目标数据,随时截获目标并进行跟蹤,根据目标特徵信号识别弹头或假目标(气球诱饵、自由飞行段突防装备、再入飞行器壳体生成的碎片子弹药等),利用雷达波中的振幅、相位、频谱和极化等特徵信号,识别目标的形体和表面层的物理参数,评估目标的威胁程度,并将準确的主动段跟蹤数据和目标特徵数据,通过BM/C3系统快速传送给指挥中心,为地基反飞弹系统提供更大的作战空间。

指挥中心对不同预警探测器提供的目标飞行弹道数据统一进行协调处理,根据弹头的类型、落地时间以及战区防御阵地的部署情况和拦截武器的特性等因素,提出最佳的作战规划,制订火力分配方案,并适时向选定的防御区内反飞弹发射阵地的跟蹤制导雷达传递目标威胁和评估数据,下达发射指令。

在拦截飞弹起飞前,跟蹤制导雷达监视、搜寻、截获潜在的目标,进行跟蹤,计算目标弹道,并在诱饵中识别出真弹头。一枚或数枚拦截飞弹发射后,先按惯性制导飞行,制导雷达对其连续跟蹤制导,以便把获取的更新的目标弹道和特徵数据传输给拦截飞弹,同时将跟蹤数据发往指挥中心。

飞弹预警卫星或预警飞机系统对来袭飞弹的整个弹道进行跟蹤,并将弹道估算数据通过BM/C3系统传给拦截飞弹,以便其在弹道飞弹高速飞行的中段实施精确拦截。

指挥中心综合来袭弹头和拦截飞弹的飞行运动参数,精确计算弹头的弹道参数、命中点以及拦截弹道、拦截点,通过拦截飞弹飞行中的通信系统向拦截飞弹适时发出目标数据和修正拦截飞弹弹道和瞄準数据的控制指令(可进行多次修正)。

制导雷达对拦截飞弹进行中段跟蹤制导,当拦截飞弹捕捉到目标后,助推火箭与杀伤弹头分离。当来袭弹头在外大气层进入杀伤範围时,制导雷达在指挥中心的指挥下,发出杀伤拦截指令,拦截飞弹以每秒10公里左右的速度接近目标。

弹上探测感测器(主动导引头)实施自由寻的引向目标,根据目标飞行轨道参数,轨控和姿控发动机推进系统调整杀伤弹头的方向和姿态,最后一次判定目标,然后进行精确机动,与目标易损部位相撞,将其摧毁(或制导雷达下达引爆指令,引爆破片杀伤战斗部以摧毁目标)。

拦截过程中,地面雷达连续监视作战区域,收集数据,进行杀伤效果评定,同时将数据传送至空间防御指挥中心,以决定是否进行第二次拦截。

引战能力

反弹道飞弹引信探测器根据截获目标的方向可分为侧视引信探测器和前视引信探测器两大类。侧视引信探测器的典型例子是与弹轴成固定倾角的单波束引信探测器。前视引信探测器能够探测在飞弹前方较远距离上的目标。前视探测方向与弹轴夹角可能较小,若设计一个独立的引信探测器比较困难,因此,在遭遇段通常由导引头作为引信探测器来完成对目标的截获。

反弹道飞弹战斗部通常採用高速破片杀伤战斗部和低速动能桿战斗部,并配合定向控制或瞄準控制等手段来提高对飞弹目标的毁伤能力。动能桿战斗部是一种新颖的可攻击来袭弹道飞弹的战斗部。动能桿战斗部C/M值较小,桿条抛射速度要比破片杀伤战斗部低得多,但其利用弹目交会速度提供必要的动能,能够使高密度大质量桿条侵彻又厚又硬的目标有效载荷。

由于反弹道飞弹作战具有极高的交会速度,採用侧视引信一方面要求有较小的倾角,另一方面要求有极高的破片速度,否则炸点将可能滞后。而当採用动能桿战斗部时,由于速度很低,一般小于200m/s,採用侧视引信桿条将不能击中目标,因此,採用动能桿战斗部时,要採用前视引信,使引信在较远距离上就能探测到目标,从而有足够的时间控制战斗部起爆杀伤目标。战斗部採用定向模式可以使全部质量从侧面向目标方向抛射,定向方案通常只要求在方位上对準目标。文献[1]中介绍了一种GimbaledWarhead方案,按字面可译为万向战斗部,根据内涵这里称其为瞄準战斗部,这种战斗部可以在方位角和高低角方向调整战斗部对準目标,战斗部破片採用前向抛射方式。

瞄準战斗部的起爆控制过程:首先对準目标,对準方法是让战斗部指向与相对速度矢量方向一致;其次控制战斗部在最佳弹目距离时起爆,获得对目标的最佳杀伤。与瞄準战斗部起爆相配合的引信探测器要採用前视技术,如利用导引头作为引信探测器测量数据估计相对速度矢量进行方向对準和估算弹目距离实现最佳起爆控制。

防御区

弹道飞弹的防御区定义

反飞弹系统对弹道飞弹的防御区定义为:弹道飞弹的弹头对準该区域内任何一点来袭时,反飞弹系统能将其拦截和摧毁。

防御区特点

弹道飞弹防御区的特点如下:

1) 它是地球表面上的一个面区域,对不同目标、不同来袭方向有不同的防御区域。

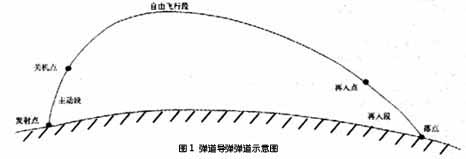

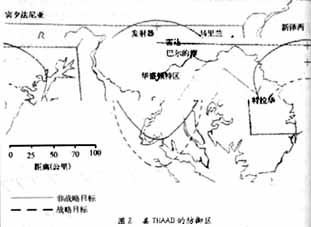

2) 防御区以拦截飞弹发射点或作战制导雷达为基準,相对来袭方向为一个对称的图形,而且呈明显拉长的外形轮廓线。美国战区高空区防系统(THAAD)的防御区。弹道飞弹的防御区是衡量反飞弹系统效能的重要指标,因此在讨论反弹道飞弹防御系统性能时,必须分析防御区的参数,主要包括防御区的面积、前界和后界,以及相对于目标来袭方向的最大侧向宽度。

影响因素

影响防御区的因素主要有:

1) 来袭弹头的方向和飞行特性,包括弹道飞弹的射程和弹头的再入速度、再入角。弹头的方向不影响防御区的边界,但影响防御区相对地面的定向。

2) 弹道飞弹预警系统对来袭弹头的发现距离,分为以下几种情况:

a.依靠作战拦截系统的搜寻雷达探测目标时,确定弹头发现距离的主要因素包括弹头的雷达有效散射面积、雷达的威力、雷达搜寻截获性能等。

b.依靠星载或机载探测器探测目标时,确定弹头发现距离的主要因素是目标的红外辐射特性、预警卫星(预警飞机)特性等。

c.依靠地面远程预警雷达探测目标时,确定弹头发现距离的主要因素是弹头雷达有效散射面积(RCS)、雷达威力等。在其它参数不变的情况下,RCS越小,雷达发现目标的距离越短。在一定的距离上,目标弹道高度越低,发现目标所需要的RCS越大,换句话说,弹道高度越低,雷达越难发现目标。现役的地面预警雷达在2000公里的作用距离上,对δ=0.05平方米的弹头的定位精度可达10~20公里,这实际上缩小了拦截系统制导雷达的搜寻空域,从而提高了其发现目标的距离。显而易见,防御区受弹头发现距离影响很大。因此,要扩大防御区,重点在于增加制导雷达的发现距离,或利用预警雷达的远距离目标指示。

3) 拦截系统的回响时间。拦截系统的反应速度,对于取得主动段拦截的高度极为重要,若延迟造成尾追态势,则会降低杀伤速度和效果。摧毁射程1000~2000公里的弹道飞弹,最关键的条件是获得主动段弹道的信息。

4) 拦截飞弹的飞行特性及加速度。可用平均速度Vm=拦截距离Ri /起飞到拦截的飞行时间Ti表示。Vm愈大,Ti愈小,防御区边界愈大。拦截飞弹的Vm为1500~2000米/秒以上时,才能保证足够的防御区。

5) 最低拦截高度Hi。Hi愈低,防御区边界愈大,防御区的前界主要取决于Hi和最大拦截距离。拦截飞弹拦截距离越远,压制弹道飞弹的发射区域则越大。严密覆盖弹道飞弹的发射区域,才能有效地扩大防御区。例如在罗马附近若能得到北非等地弹道飞弹发射的主动段数据,则可对几乎整个欧洲地区提供防御。

6) 最大拦截交会角ψ。ψ>90°时为尾追攻击,拦截飞弹一般不採用。ψ和最大拦截高度影响防御区后界。

7) 地面雷达与拦截飞弹发射点的相对位置。

弹道飞弹的防御区是衡量反飞弹系统效能的一个重要指标,以上的讨论带有概念性并且是简化了的。进一步详细分析,需要在飞弹攻防对抗的仿真中建立分析模型,不断加以完善。

技术要求

综述

反弹道飞弹理想的技术体制是预警卫星监视系统+远程大功率固态相控阵雷达组网+直接碰撞杀伤飞弹。支撑这一基本体制的关键技术有:

信息技术

信息技术为核心的防御体系技术

1) 目标预警技术。包括反飞弹预警卫星技术,预警卫星、预警飞机、远程地基预警雷达构成立体防空预警网技术,预警系统的体制、工作模式、採用的波段研究等。

2) 拦截武器系统总体技术。大气层内,拦截飞弹要解决已困扰多年的飞弹气动常数大和红外天线罩气动加热的问题。大气层外要解决对高速目标,特别是高速隐身目标的探测、特徵及各频段的识别,隐身机理、隐身特性的模拟试验研究等。

3) 大空域立体、动态防御体系效能研究。除了要研究适应不同作战环境(国土、海上、野战)的防御体系的组成、武器配置结构、攻防体系对抗仿真评估、效费比及生存能力外,确保制电磁权和计算机网路空间作战优势已成为反弹道飞弹作战迫在眉睫的突出问题。其对策包括:

a.建立我军自己的网路安全防护体系,确保受到计算机病毒侵袭时空间防御BM/C3系统的安全。

b.提高我国网路控制和自主开发能力,开发我军专用的网路、作业系统以及反制“病毒”、“黑客”的安全软体。

c.建立体系日常伺服器、网路用户单位的专业化防御手段。

d.为防止反导作战中信息流混乱和讹误,在网路通信中,通过有选择地使用公共网路资料库系统,最大限度地减少通信负荷,以保持作战中更长的信息连续性时间。

4) 防御体系核心技术——计算机通信技术研究。通过将分散式的作战拦截、探测通信系统,组成以计算机为核心的网路,提高信息中继效率。使BM/C3系统中的作战规划数据、感测器探测数据及杀伤拦截数据与武器配置实现共享。通过覆盖範围广阔的宽波段区域网路,将指挥中心、联合作战战术信息系统和参与协同作战的单位实施联网。

直接碰撞高速飞弹技术

拦截飞弹由固体火箭助推器和一个动能杀伤飞行器(KKV)组成,KKV由中长波红外成像/主动毫米波雷达双模导引头、脉冲点火的轨控和姿控发动机及杀伤增强装置等组成。在总体布局上,轨控发动机安装在飞弹的质心位置,用于控制飞行方向,减少扰动力矩,其推力通过质心,提供飞弹各方向的机动能力;姿控发动机安装在飞弹尾部,用于控制弹体的俯仰、偏航和滚动姿态,提高直接控制力矩,确保自主寻的时的快速回响能力。在拦截洲际弹道飞弹时,拦截飞弹对预测命中点的接近速度必须大于10公里/秒。在大气层外,除依靠地面雷达完成对来袭弹头的识别、跟蹤、计算和瞄準任务外,拦截飞弹的作战性能还必须取得重大突破。

拦截杀伤技术

来袭弹道飞弹的直径一般为1米左右,远程地基动能拦截飞弹的直径一般为0.5米。如今世界上在研的反弹道飞弹,包括美国NMD系统的远程地基拦截飞弹,大都採用动能杀伤而不是破片战斗部,即利用拦截飞弹本体高速飞行产生的动能,直接碰撞杀伤目标。在大气层外作战时,两者相撞产生的巨大能量,足以摧毁弹头,而且还可以改变弹头的化学与生物药剂成分。为实现最佳杀伤,要求拦截器以一定的角度命中目标上的某一点,而侧面攻击的效果要优于正面。为控制命中精度,也可採用变轨道飞行等方法。

其他

除此之外,还要有固态相控阵雷达总体及分站组网技术和高精度智慧型化导引头技术。

国内情况

2016年8月28日,中国空军新闻发言人申进科大校在空军“英雄营”表示,开创世界上首次使用地空飞弹击落敌机先例的“英雄营”,装备中国自主研发的第三代地空飞弹后,已经形成作战能力。军事专家尹卓在接受人民网採访时表示,我国第三代地空飞弹武器系统不仅飞弹武器本身实现了成体系发展,而且还建成了保障飞弹形成实战能力的信息体系。

中国空军装备的第三代地空飞弹具备很强的作战能力,可在複杂电磁环境下对多目标进行判别、跟蹤、锁定和打击,与美国“爱国者-3”、俄罗斯S-300、S-400等第三代地空飞弹处在同一技术水平。第三代地空飞弹採用车载机动式发射,可部署于战区或集团军,执行野战任务;还可以执行要地防空任务,部署于沿海地区、大中型城市、大型港口、核基地或重要指挥和通信中心;此类飞弹武器系统运输便捷,可通过大型运输机进行远程投送。此外,我国第三代飞弹还登上了水面舰艇,拥有很强的对海空目标的打击能力和抗干扰能力。

在胜利日大阅兵上亮相的红旗-9地空飞弹,主要用于抗击各类航空空袭目标,是我军中高空中远程防空装备;红旗-12地空飞弹,是中国自主设计的新型中高空防空武器;红旗-6弹炮,是我军新一代末端防御武器装备,以飞弹的高精度和高炮的高射速实现末端防空拦截。

中国第三代地空飞弹已经形成了远、中、近和极近程的系列化配置,其中包括射程数百公里的红旗-9、中高空拦截飞弹红旗-16和红旗-12、中低空拦截弹炮红旗-6、以及针对超低空超音速反舰飞弹的弹炮合一系统,加之电子侦察和电子干扰设施,如此便形成了一个完整的防空体系,“可使任何敢于侵犯我国领空的国家付出惨重代价。”

展望

弹道飞弹的突防、隐身和精确制导等技术的不断发展,推动了反弹道飞弹飞弹的发展。还将继续研製多层拦截飞弹,例如研製在卫星上发射的助推段拦截飞弹;提高自身的生存能力和实施拦截的成功机率;研究由非核战斗部代替核战斗部的技术,或採用无装药的直接作用于目标的碰撞式战斗部;进一步使反弹道飞弹飞弹小型化、机动化、自动化,採用多种发射方式。