南非地穿山甲(学名:Smutsia temminckii):是一种体型较大的穿山甲。头体长34-61厘米,尾长31-50厘米,体重7-18千克。具有长尾,适于抓握,雄性略大于雌性。身体覆盖着大的重叠的鳞片,深棕色。背部覆盖9-13排鳞片,除了脸、喉咙、腹部、内臂和腿以外有鳞片。像其他穿山甲一样,具有强壮的弯曲爪,专门用于挖掘蚁巢。

夜行性。分布于非洲的热带地区。栖于洞穴内,傍晚出外觅食,以白蚁为食,包括蚁类幼虫及卵。遇敌时则蜷缩成球状。夏末秋初发情交配,随之入洞内妊娠、分娩与哺育,翌年初春,幼仔即由母兽携带出洞,有时可见母兽背着幼仔活动。

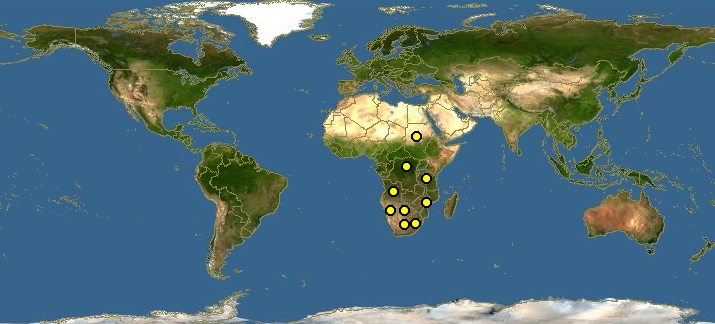

分布于波札那、中非共和国、查德、肯亚、马拉威、莫三比克、纳米比亚、卢安达、南非、南苏丹、坦尚尼亚联合共和国、乌干达、尚比亚和辛巴威。

(概述图片参考资料来源:)

基本介绍

- 中文学名:南非地穿山甲

- 拉丁学名:Smutsia temminckii

- 界:动物界

- 门:脊索动物门

- 亚门:脊椎动物亚门

- 纲:哺乳纲

- 亚纲:真兽亚纲

- 目:鳞甲目

- 科:穿山甲科

- 属:地穿山甲属

- 种:南非地穿山甲

- 亚种:无亚种

- 命名者及年代:Smuts, 1832

- 同义学名:Manis temminckii

- 同义学名:Manis hedenbergi

- 英文名称:South African Pangolin

- 英文名称:Ground Pangolin

- 英文名称:Cape Pangolin

- 英文名称:Steppe Pangolin

- 英文名称:Scaly Anteater

- 英文名称:Temminck's Ground Pangolin

形态特徵

南非地穿山甲是一种体型较大的穿山甲。头体长34-61厘米,尾长31-50厘米,体重7-18千克。具有长尾,适于抓握,雄性略大于雌性。身体覆盖着大的重叠的鳞片,深棕色。背部覆盖9-13排鳞片,除了脸、喉咙、腹部、内臂和腿以外有鳞片。像其他穿山甲一样,具有强壮的弯曲爪,专门用于挖掘蚁巢。头部有一个管状小而无牙的嘴,具有突出的惊人的长粘舌;有一双视力差的小眼睛,但具有尖锐的嗅觉和非常好的听力,儘管没有外耳朵。

地穿山甲与其他哺乳动物的角质鳞片保护层相区别。它长而流线型的身体,小的锥形头,厚厚的尾巴上覆盖着重叠的黄褐色鳞片,由毛髮在鳞片间组成融合,形状像朝鲜蓟叶。穿山甲的底部和四肢的内表面是身体的唯一没有鳞片保护的部分,但是当受到威胁时,穿山甲可以滚成几乎坚不可摧的球,将肌肉尾巴缠绕在身体上,只留下尖锐的鳞片面对掠食者。地穿山甲强壮的前肢具有长而坚固的爪子,能够挖掘地面并撕裂蚂蚁和白蚁巢穴。作为吃蚂蚁和白蚁的专家,这种无牙的穿山甲对这种饮食有很多其他的适应性,包括用来沾起猎物的长而圆锥形的舌头,它们靠敏锐的嗅觉来定位自己的食物,并用厚厚的眼睑保护眼睛免受蚁虫的叮咬。

栖息环境

南非地穿山甲穿越稀树草原和林地,避开沙漠或森林。它们是令人惊讶的游泳运动员,经常发现生活在水源附近。

生活习性

穿山甲是一种孤独的夜行动物,虽然在冬天它们常常会在傍晚时候就冒出来。通常缓慢行走,其头部从一侧摇摆到另一侧,儘管它也们能够用两条腿上跑步和行走,但尾部拖在地面上。在寻找食物时,它们经常用自己的后腿行走,不断地捕食猎物,鼻子靠近地面,它的前腿和尾巴偶尔接触地面以获得平衡。当一个蚂蚁或白蚁巢被定位时,地穿山甲使用它的前爪打开一个洞,伸进它的长舌头,进入蚁穴内部将蚂蚁舔出来。舌头可以延伸超过穿山甲嘴唇10-15厘米,并且在不使用时缩回到喉咙里的小袋中。它还会在地面上挖掘浅孔,小心翼翼地移动土壤,因为它的舌头从蚂蚁巢的通道中滑出。任何与蚂蚁一起吞下的沙子都有助于穿山甲肌肉的研磨和软化食物。

虽然能够自己挖掘洞穴,但地穿山甲更喜欢住在由食蚁兽或春天野兔挖出的洞穴里,它们睡觉时蜷缩起来。虽然鳞片不能提供良好的绝缘或防止外部寄生虫,但它们可以防止洞穴壁上尖锐的岩石划伤自己或捕食者的攻击,起到有效的屏障作用。穿山甲的交配季节被认为是从夏末到初秋,在妊娠期约139天后的冬季分娩。雌性每年生一个幼仔,会扒在母亲背部随雌性一起四处游走。

分布範围

原产地:波札那、中非共和国、查德、肯亚、马拉威、莫三比克、纳米比亚、卢安达、南非、南苏丹、坦尚尼亚联合共和国、乌干达、尚比亚和辛巴威。

可能灭绝:史瓦济兰。

南非地穿山甲分布图

南非地穿山甲分布图繁殖方式

南非地穿山甲是胎生动物,交配季节被认为是从夏末到初秋,发情期雌雄同居,交配后便分开,妊娠期约139天,分娩期为冬季,一般是12月至翌年1月。每年产1胎。穿山甲初生仔闭眼,无鳞,色浅白色,半月龄开眼;1个月以后增重200-500克,鳞片渐次角化,多为黑褐色;2个月后可随母穿山甲外出觅食;外出时,幼兽伏于母兽背尾部。6个月仔兽体重可达1500-2000克,可离开母兽独立生活。

亚种分化

单型种,无亚种分化。

种群现状

南非地穿山甲儘管在其分布範围内设立了许多保护区,并且受到大多数国家的法律保护,但由于国际市场的需求以及森林肉类食用、药用和迷信所造成的价值,其数量正在下降( 2013)。用于医药用途的过度开发正在南非进行,并且越来越多地渗透到核心保护区(1991)。

自2010年以来,Temminck的南非地穿山甲被非法贸易中攫取的数量急剧增加。儘管这些数据的最终市场未知,但许多南非地穿山甲在港口和高端郊区被没收,这表明这些南非地穿山甲中至少有一些可能会被国外市场或外国人当地消费。

在亚洲(或前往亚洲)途中,非洲穿山甲或其身体部位的一些缉获量证明了非洲穿山甲对亚洲的洲际贸易(2012)。穿山甲产品在亚洲的需求和价格正在上涨,而亚洲品种的供应正在减少。随着从非洲到亚洲走私穿山甲(和犀牛角及象牙)的集团变得越来越複杂,极有可能非洲穿山甲物种将成为亚洲市场的源头物种。

南非地穿山甲经常在南非的电线栅栏上被电击(2013),但也贯穿其电气栅栏普遍存在的範围内。南非地穿山甲的死亡率估计为每年总数的2-13%。南非的道路死亡率也可能对物种产生负面影响。在南非和纳米比亚,还有为其他物种设定杜松子酒陷阱的意外兼捕;而在辛巴威,由于过去15年土地利用系统的变化导致大量栖息地的改变和保护区的丧失,可能会进一步影响物种数量(2013)。在非洲其他地方,当地和国际贸易和栖息地丧失是主要威胁,卢安达也收到了意外触电的报导。

保护级别

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2014年濒危物种红色名录ver 3.1——易危(VU)。

列入《华盛顿公约》CITES 附录Ⅱ级保护动物。