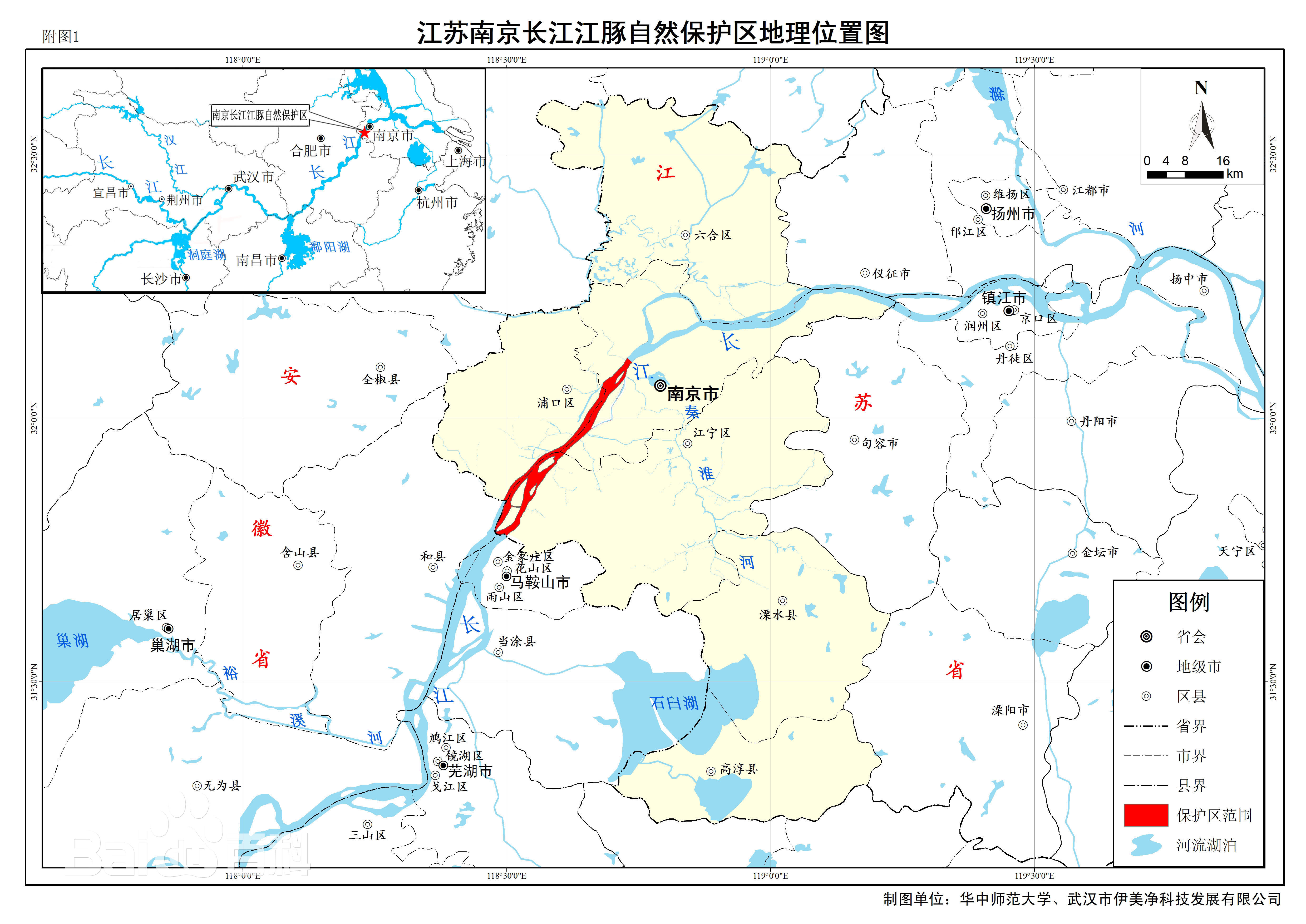

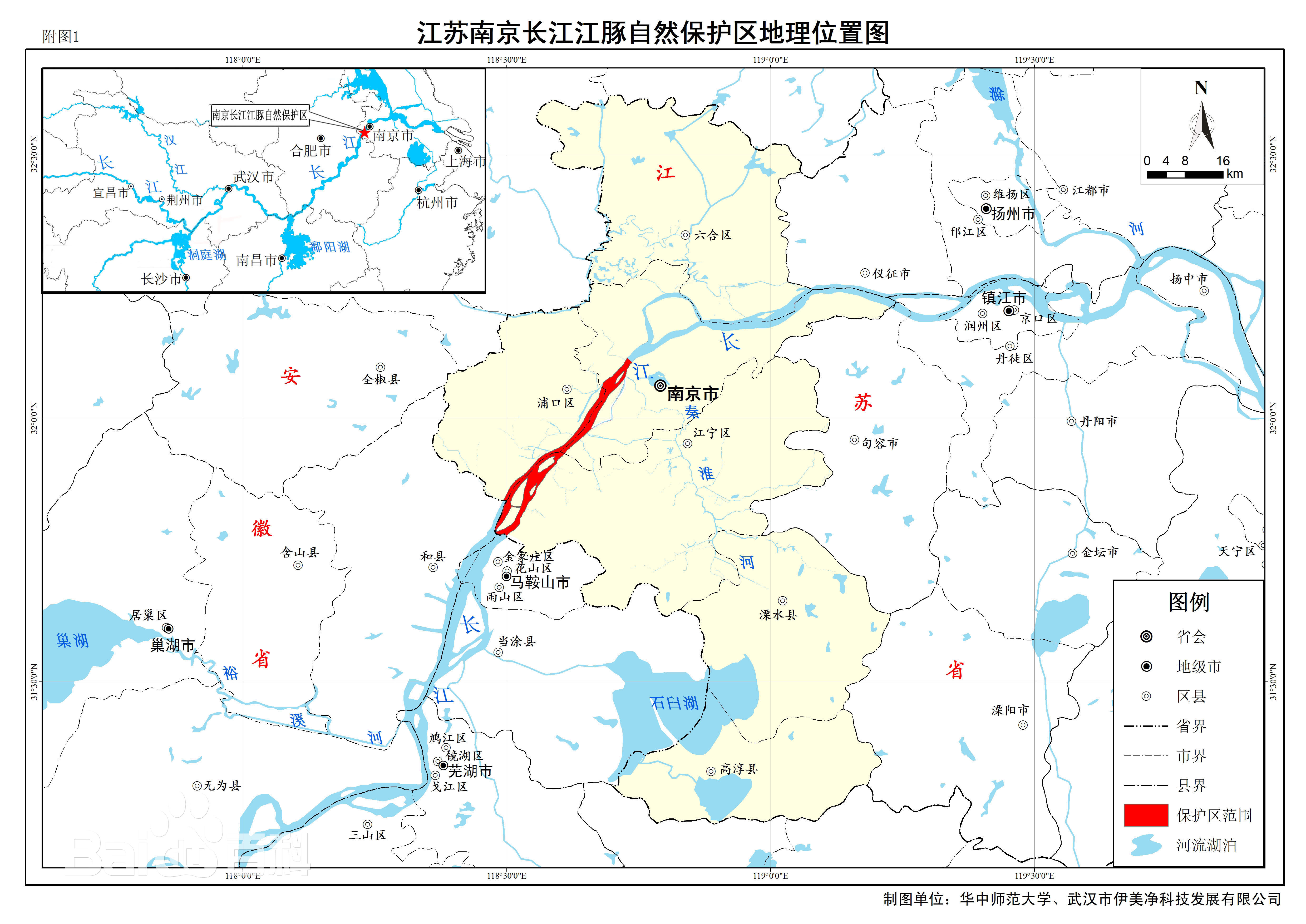

南京长江江豚省级自然保护区是2014 年9 月,经江苏省人民政府批准建立的省级自然保护区。保护区自南京长江大桥至长江新济洲与安徽交界水域,总面积86.92平方公里。其中核心区面积30.25平方公里,缓冲区面积23.66平方公里,实验区面积33.01平方公里。

2018年,保护区被列入国家级生态保护红线区域範围。2019年初,南京市重新修改了锦文路过江通道的设计方案,将原有的三塔悬索桥改为双塔悬索桥,为江豚让道。

基本介绍

- 中文名:南京长江江豚省级自然保护区

- 外文名:Nanjing Yangtze Finless Porpoise Provincal Nature Reserve

- 总面积:86.92平方公里

- 保护对象:长江江豚及其栖息地

发展历史

2014年9月,江苏省政府批准设立南京长江江豚省级自然保护区。

2014年10月,根据《江苏省生态红线区域保护规划》,将新建的南京长江江豚省级自然保护区纳入规划範围,对镇江长江豚类保护区功能区同步进行最佳化完善。

2018年,保护区被列入国家级生态保护红线区域範围。

机构设定

南京长江江豚省级自然保护区成立后,经南京市人民政府批准,成立南京市豚类自然保护区管理站、南京市豚类自然保护区管理站科研分站,江宁、浦口、栖霞、六合沿江四区相继成立南京市豚类自然保护区管理分站,实现保护与管理工作全覆盖。保护区採用和当地渔政部门合署管理方式,实行“一套人马,两块牌子”。 南京长江江豚省级自然保护区範围

南京长江江豚省级自然保护区範围

南京长江江豚省级自然保护区範围

南京长江江豚省级自然保护区範围管理建设

南京长江江豚省级自然保护区以基础设施建设和规範化管理为重点,积极开展执法巡护、科研监测、科普宣传、涉水工程监管、水域生态修复等各项工作,提升保护区的管理水平和管护效果,得到各级政府部门及社会各界的认可,在2016年度全国50多个省级水生生物自然保护区管理工作考核成绩中名列第二。

基础设施建设

在新济洲核心区水域、梅子洲核心区水域、中山码头水域设立江豚观测点,聘请当地渔民作为监测员,并配备手机、望远镜、水质监测仪等设备,全天候监测记录江豚的活动情况和违法现象。藉助南京市“智慧农业”项目平台,2017年在新济洲核心区、梅子洲核心区设定高清摄像头,对监控区域内24小时不间断的摄像监控,对江豚栖息水域进行常态化管控。

为了加强宣传教育培训工作,保护区以渔政趸船为依託,建设宣传教育培训中心,内设资料室、综合展厅、会议室,展示保护区生态、执法、管理、科学研究及长江江豚的信息。

巡护与执法

保护区配备专职巡护人员,开展日常巡护,建立保护区巡护责任制和巡护报告制度。推行渔民巡护、志愿者定线巡护,逐步实现巡护範围覆盖保护区所有江段。 南京渔政在保护区内巡航执法

南京渔政在保护区内巡航执法

南京渔政在保护区内巡航执法

南京渔政在保护区内巡航执法南京渔政按照相关法律法规对保护区内捕捞行为、涉渔工程、参观考察等活动进行执法检查。开展保护区内放生放流活动的监督检查,防止保护区自然资源和生态环境受到非法破坏及外来物种的引入。建立完善公安、渔政配合协作机制,继续推进两法衔接,及时处理违法案件。组织开展禁渔期专项执法、捕捞渔具专项执法以及非法网具的清理整治等,加强重点水域、交界水域和案件高发水域巡查监管,加大周末、节假日期间执法巡查的力度,严厉打击各种违法捕捞行为。

资源养护

为了保护长江生态环境,加强南京长江江豚省级自然保护区建设,2015年2月,南京市全面启动长江渔民转产上岸工程。实现南京长江二桥至三桥江段全部渔民的转产上岸工作,进一步减轻了长江南京段的捕捞强度。 保护区工作人员及江豚保护志愿者参与增殖放流活动

保护区工作人员及江豚保护志愿者参与增殖放流活动

保护区工作人员及江豚保护志愿者参与增殖放流活动

保护区工作人员及江豚保护志愿者参与增殖放流活动南京市自2004年起连续每年开展增殖放流活动,对促进渔业种群资源恢复,改善水域生态环境具有重要意义。保护区内建立增殖放流平台,开展增殖放流活动,增强了社会各界对长江水域生态环境、渔业资源的保护意识。2017年,南京市向长江投放经济物种总计3000万尾,珍稀物种胭脂鱼33万尾。

科研保护

保护区不断加强与相关高校或科研机构合作,积极参与和支持有关自然保护区科研工作,初步建立生态环境质量监测网路。与南京师範大学生命科学学院、南京海底世界等单位展开合作,建立专家谘询机制,建立江豚保护专家库,签署有关科研技术谘询协作的协定,建立应急处置机制。 科研人员进行观测记录

科研人员进行观测记录

科研人员进行观测记录

科研人员进行观测记录2017年4月,保护区联合南京师範大学启动南京长江江豚科学考察项目,对江豚种群分布、数量动态进行监测分析,全面系统地研究南京段长江江豚的生态学与种群生物学信息,从而为科学地保护该种群提供依据和对策。

2012年,锦文路过江通道设计方案确立,该通道是连线江北新区和江宁滨江开发区的重要通道之一,其规划路线在江豚保护核心区的边缘。在方案研究初期,南京市已考虑到要儘可能少在江中设立桥墩。

2014年长江五桥开工建设前,南京首次对江豚保护区进行了长达半年的影响论证。所有的设计规划都要考虑到长江流域的整体生态环境。

2019年年初,为了更好地保护长江江豚和长江流域生态环境,设计单位又对方案进行重新调整,不仅把新桥樑线位从江豚自然保护区核心区边缘迁移到保护区的缓冲区,还取消江中桥塔,将原有的三塔悬索桥改为双塔悬索桥,完全避开了江豚保护核心区。

截至2019年4月,在江豚生态保护区附近,南京已有4条道路过江通道和1条捷运过江通道建设,但南京长江段栖息的江豚数量一直很稳定。据南京市园林绿化局林业站相关负责人介绍,根据2018年的统计,保护区内江豚出没1950头次。

科普宣传

保护区组织开展多种形式的科普、法律宣传活动,增强社会公众对生态保护意识,营造全社会共同保护长江生态的良好氛围。 南京江豚保护协会志愿者走进学校开展江豚科普课堂

南京江豚保护协会志愿者走进学校开展江豚科普课堂

南京江豚保护协会志愿者走进学校开展江豚科普课堂

南京江豚保护协会志愿者走进学校开展江豚科普课堂2015年,在保护区推动下,成立了南京江豚保护协会。志愿者们走进学校、社区,科普江豚知识、带领市民到江边观测野生江豚,还陆续举办江豚艺术展、江豚绘画大赛,江豚主题捷运车厢等多种形式,宣传江豚保护,扩大影响力,呼吁市民关心身边的长江精灵,积极参与江豚保护与长江生态保护。