南京博物院位于南京市玄武区中山东路321号,简称南院或南博,是中国三大博物馆之一,其前身是1933年蔡元培等倡建的国立中央博物院,是中国创建最早的博物馆、中国第一座由国家投资兴建的大型综合类博物馆。南京博物院是大型综合性的国家级博物馆、国家综合性历史艺术博物馆,现为国家一级博物馆、首批中央地方共建国家级博物馆、国家AAAA级旅游景区和全国重点文物保护单位。

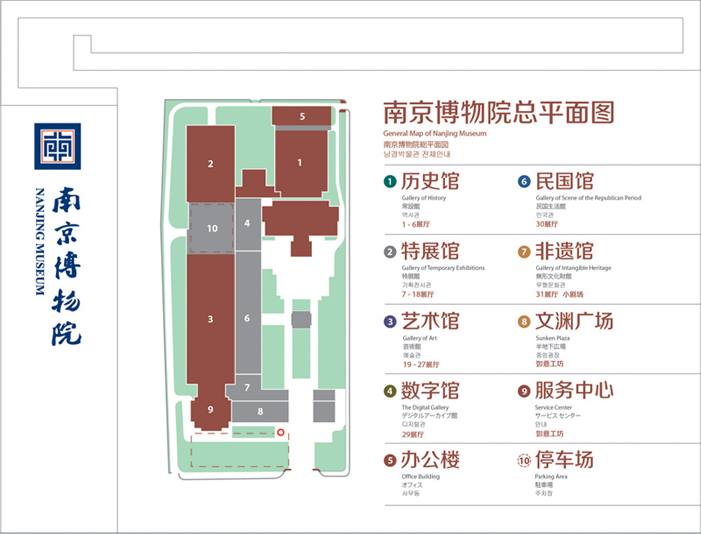

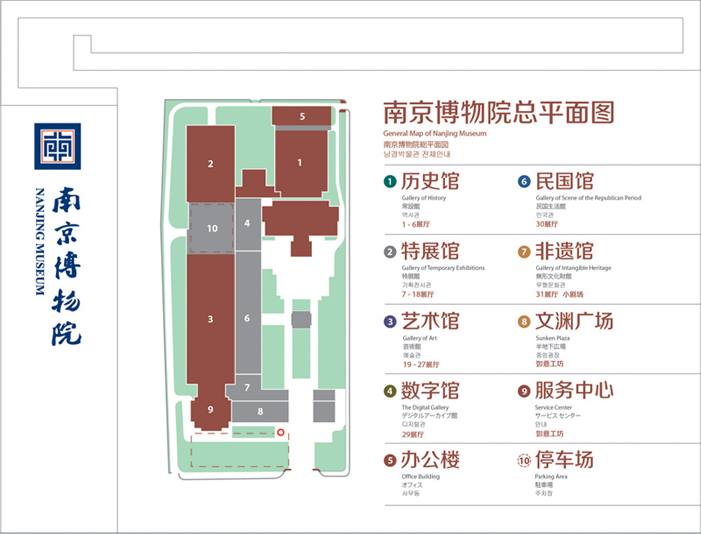

南京博物院占地13万余平方米,为“一院六馆”格局,即历史馆、特展馆、数字馆、艺术馆、非遗馆、民国馆。另全院设“六所”的研究部门,即考古研究所、文物保护研究所、古代建筑研究所、陈列艺术研究所、非遗保护研究、古代艺术研究所,并设有中国博物馆中唯一的民族民俗学研究机构。

截至2010年,南京博物院拥有各类藏品42万余件(套),馆藏数量居中国前三,上至旧石器时代,下迄当代;既有全国性的,又有地域性的;既有宫廷传世品,又有考古发掘品,还有一部分来源于社会徵集及捐赠,均为历朝历代的珍品佳作和备受国内外学术界瞩目的珍品。青铜、玉石、陶瓷、金银器皿、竹木牙角、漆器、丝织刺绣、书画、印玺、碑刻造像等所有文物品类一应俱有,每一品种又自成历史系列。2018年10月11日,入选“全国中小学生研学实践教育基地”名单。

基本介绍

- 中文名称:南京博物院

- 外文名称:Nanjing Museum

- 类别:国家级综合性历史艺术博物馆

- 地点:南京市玄武区中山东路321号

- 竣工时间:1948年初

- 开放时间:周一9:00-12:00/周二至周日9:00-17:00

- 馆藏精品:东汉错银铜牛灯、明代景泰青花仕女踏青图罐等

- 首任院长:蔡元培

- 藏品数量:42万件(2010年)

- 占地面积:13万平方米

- 所属国家:中国

- 所属城市:南京

- 景点级别:国家AAAA级旅游景区

- 门票价格:免费

历史沿革

1933年,由中国近代民主革命家、教育家,时任国立中央研究院院长的蔡元培先生倡议创建的国立中央博物院筹备处落成。蔡先生亲自兼任第一届理事会理事长,在中山门半山园征地12.9公顷,原拟建“人文”、“工艺”、“自然”三大馆,后因时局关係,仅建“人文馆”,即南京博物院大殿。该建筑为仿辽代宫殿式,由民国着名建筑师徐敬直设计,经建筑大师梁思成修改。 南京博物院LOGO

南京博物院LOGO

南京博物院LOGO

南京博物院LOGO当时通过收购、拨交、发掘,集中全国第一流珍品约二三十万件,其中包括绘画中的《历代帝后像》、《唐人明皇幸蜀图》;铜器中的毛公鼎、后母戊鼎等稀世国宝。

南京博物院当时为中国唯一一座仿照欧美第一流博物馆建馆的现代综合性大型博物馆,直属当时的教育部领导,北平历史博物馆曾归属于中央博物院的建制而成为分院。

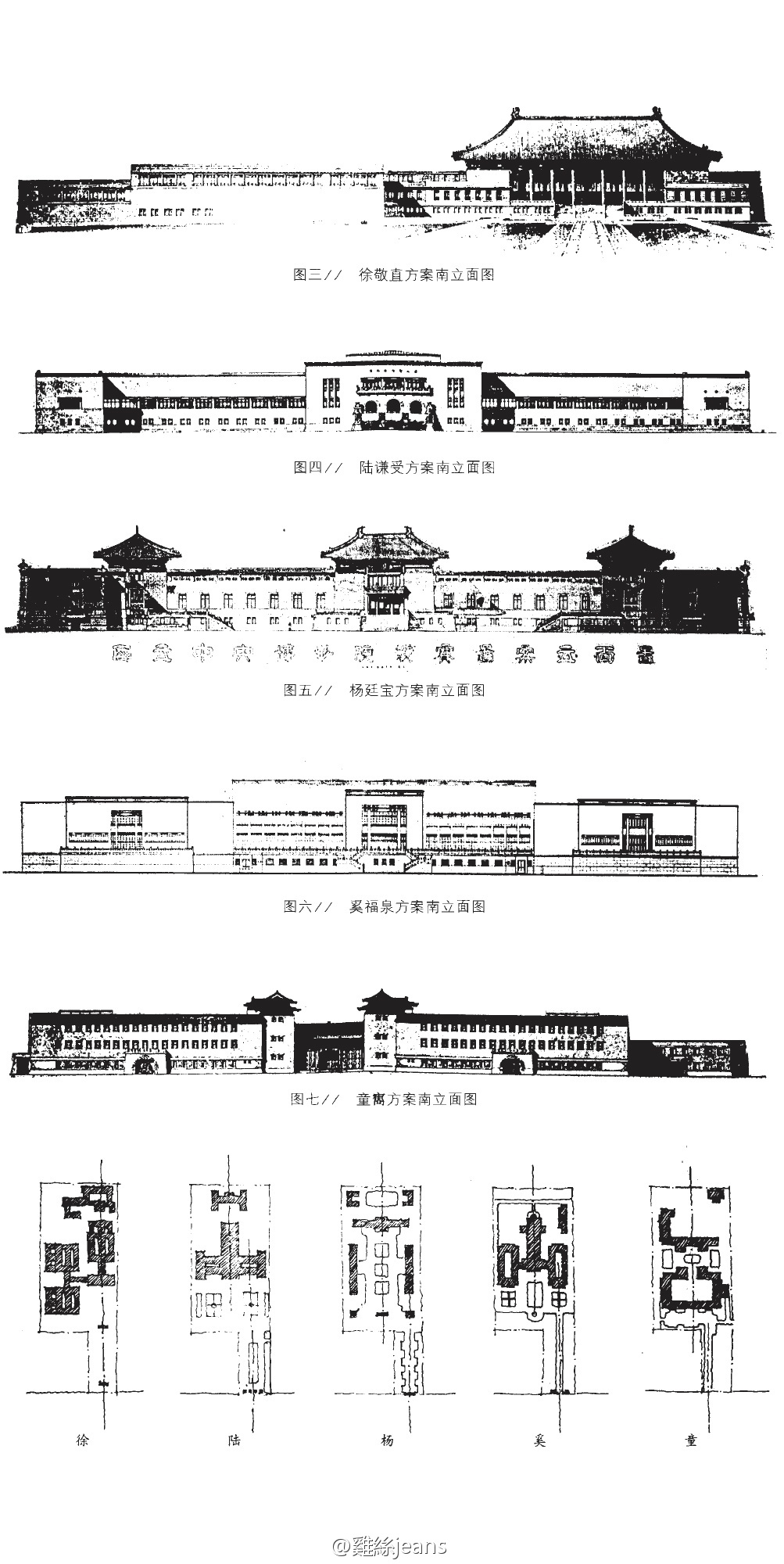

1934年7月,傅氏因中央研究院本职事务太忙而离职,教育部改聘李济继任。李济上任后,着手进行博物院主体建筑的兴建,成立“中央博物院建筑委员会”,委员长为翁文灏,委员有张道藩、傅汝霖、傅斯年、丁文江、李书华、梁思成、雷震、李济。 国立中央博物院邀标前五名之方案

国立中央博物院邀标前五名之方案

国立中央博物院邀标前五名之方案

国立中央博物院邀标前五名之方案在1934年7月26日第一次会议上,公推其中的张道藩、傅斯年、丁文江三位为常务委员,梁思成为专门委员,会议还讨论了徵用院址土地的问题。8月4日,筹备处即正式致函南京市政府,拟徵收中山门内路北旧旗地为院址。至1935年4月,市政府正式函复,划定半山园旗地100亩为院址,后又增加93亩。地价、青苗、拆迁诸费共五万多元,由中央研究院补助,于1935年分别拨付。建筑费由管理中英庚款董事会补助150万元。当时计画建:自然馆1410平方丈,人文馆1320平方丈,工艺馆2000平方丈,公用270平方丈,总计5000平方丈。建筑工程分三期进行,第一期包括行政办公楼和人文馆等,人文馆暂由三馆共用。

1935年4月16日第二次会议上,通过了徵选建筑图案章程,邀请李宗侃、李锦沛、徐敬直、杨廷宝等13位建筑师送设计图参选。审查委员会由管理中英庚款董事会总干事杭立武、着名建筑师刘敦祯、专门委员梁思成及张道藩、李济等5人组成。经审查,全部图案均不符合章程规定,故决定从各图中选出比较合用、最有修改价值的图案。用不记名投票的方法,审查委员们一致选出兴业建筑事务所建筑师徐敬直设计的图案,报呈教育部备案。院建筑委员会聘请徐敬直为本院建筑师,由他会同专门委员梁思成等修正原图,测量院址,并指导、监督建筑工作。参选的十多份建筑图案,还于同年10月初在博物院筹备处公开陈列展览。

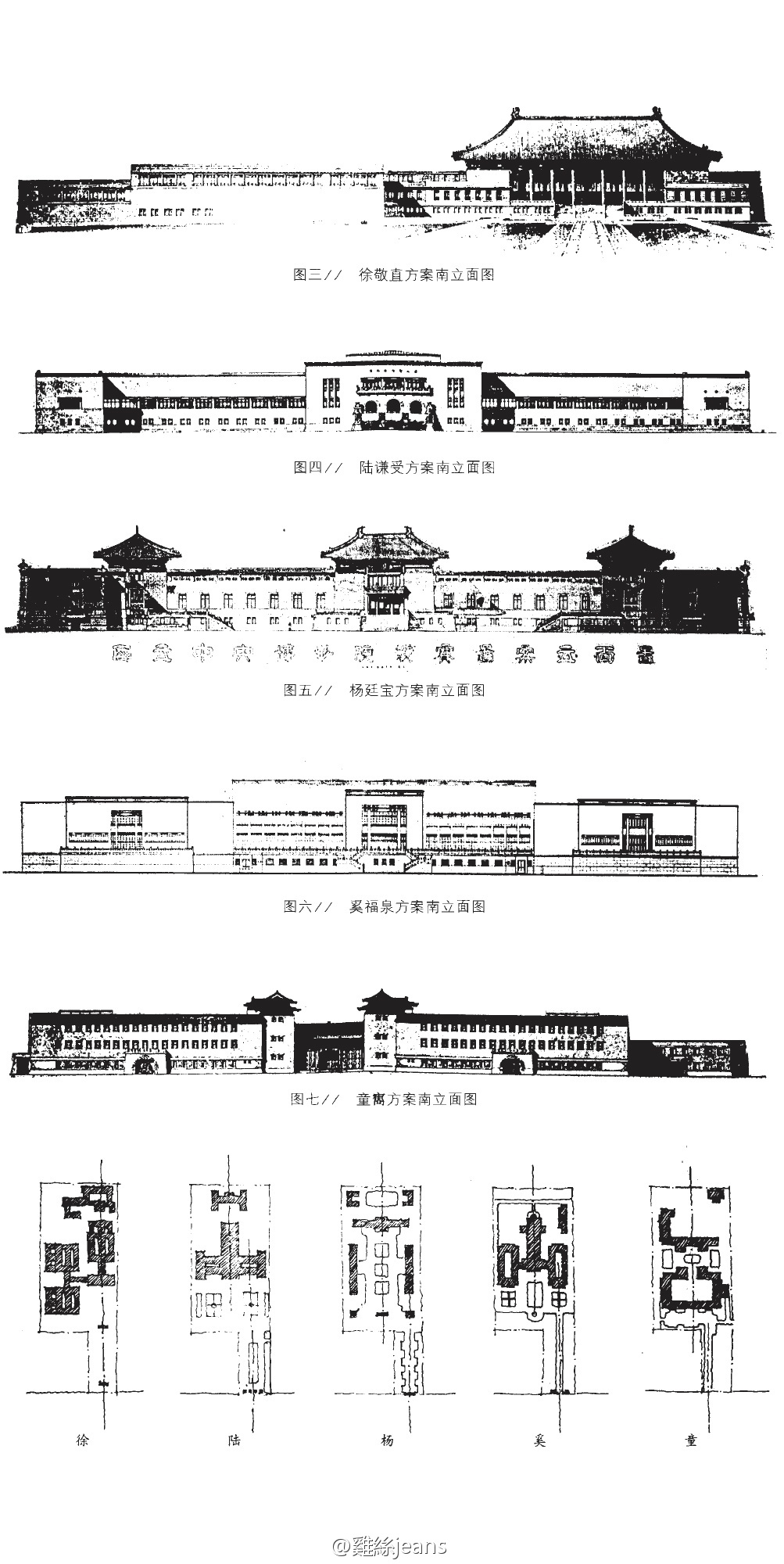

1935年9月6日,在13份竞选设计方案中,兴业建筑事务所建筑师徐敬直所拟建筑图案当选,徐敬直被委任为筹备处建筑师。徐敬直原设计大殿为清式建筑,经会同梁思成修改成仿辽建筑,陈列室内部为西式建筑样式。 徐敬直方案

徐敬直方案

徐敬直方案

徐敬直方案为加强对中央博物院筹备处的领导,1936年4月成立了中央博物院第一届理事会并举行第一次会议,由教育部会同中央研究院聘请蔡元培、王世杰、胡适、李书华、秉志、朱家骤、张道藩、翁文灏、李济、傅斯年等13人为理事,公推蔡元培为理事长,傅斯年为秘书长,拟定通过《国立中央博物院理事会议事细则》、《国立中央博物院各馆组织暂行通则》,确定理事会的职责是推举院长,负责审议预决算,监督藏品的保管,为开展学术研究设立各种专门委员会等。同年11月12日,举行了隆重的建筑工程奠基典礼。蔡元培到南京,主持奠基典礼及理事会第二次会议。蔡元培先生于1940年逝世后,由王世杰任理事长。

1936年6月6日,国立中央博物院第一期工程开始动工。同年11月12日,建筑工程奠基仪式举行。1937年8月,因时局变化,第一期建筑工程完成75%后,被迫停工。1947年,一期工程按原设计继续进行,至1948年初完工。 兴建中的国立中央博物院

兴建中的国立中央博物院

兴建中的国立中央博物院

兴建中的国立中央博物院抗战期间,中央博物院筹备处连同所属的文物于1937年底迁离南京,将文物分三路转移到西南各处,经过数处转辗,最终于1940年底驻扎于宜宾李庄,与同在一地的中央研究院历史语言研究所、同济大学、中国营造学社、金陵女子大学、北大文科研究所等着名科研教育机构一起成就了李庄"抗战文化中心"之名。1946年5月至1947年3月,文物全部运回南京。

日寇占据南京期间,在博物院设有防空总机构,对已完成的部分大加改造,并破坏多处,损失严重。1946年8一12月,在中山门内院部,建筑委员会连续召开了三次会议,讨论并通过了修复工程计画。在修复计画决定前,由傅斯年代表建筑委员会,通过谈判,解决了原承包商江裕记问题,得以另行招标复工。经过公开招标,报价最低且信誉很好的陆根记中标。

1946年12月份签订契约后,即行开工,仍按原设计图案进行。主要项目包括人文馆陈列室、大小讲堂及图书室、理事会及院长办公室、人文馆保存库、研究室等。电气、卫生及消防等附属工程,也以招标的形式进行。 一期工程完工后的国立中央博物院

一期工程完工后的国立中央博物院

一期工程完工后的国立中央博物院

一期工程完工后的国立中央博物院1948年4月,第一期工程及附属工程竣工,并通过验收。5月29日一6月8日,中央博物院筹备处与故宫博物院在新落成的博物院陈列室内举办了联合展览,展出商周铜器、汉代文物、民族文物、历代帝后像等,蒋介石、于右任等要员名流出席、参观,观者塞途。

1949年新中国成立后,南京博物院进入一个新的历史阶段,仍称“国立中央博物院”,直接由中央文化部领导。

1950年3月9日经文化部批准正式改为“国立南京博物院”,性质仍是全国综合性历史艺术博物馆,由文化部文物事业管理局领导,经费由中央拨款,任务由文化部直接布置,如南唐二陵发掘,六朝陵墓调查等。50年代初,人民政府又拨款对博物院的建筑作整修、增建,至此,博物院的第一期建筑工程算最后完成。博物院的主体建筑完美地体现了设计图案的精神和要求,形象古朴庄重,气势雄伟高大,因屋檐两边呈弧形渐渐向上翘去,庄重中又略有轻灵之感,而不显板滞沉重,成为南京城东一处醒目且耐人品赏的风景。

1950年7月改由华东文化部领导,属华东大区博物馆,包括东南地区五省一市(江苏、安徽、浙江、福建、台湾、上海),还建立华东文物工作队,队部设在南京博物院,这期间发掘了山东沂南汉画像墓、安徽寿县春秋时代蔡侯墓、浙江杭州老和山新石器时代遗址、福建闽侯昙石山新石器时代遗址,还奉命派人到郑州协助发掘商代遗址。

1954年9月华东大区撤销后,南京博物院改由江苏省政府文化局领导,属全国综合性历史艺术博物馆,是全国重点博物馆。 南京博物院大殿

南京博物院大殿

南京博物院大殿

南京博物院大殿1956年5月17日,曾昭燏院长主持制订《南京博物院十二年远景规划纲要(1956-1967年)(草案)》,根据当时南京博物院是东南地区物质文化史博物馆的性质,提出南京博物院一个主要任务是蒐集保存有关东南地区考古学、民族学的实物资料和文献资料,以举办东南地区物质文化史陈列;另一任务是为全国,特别是东南五省历史性的博物馆培养干部,并对五省省级历史性博物馆、省地质博物馆的历史部进行业务辅导。

1959年3月1日,江苏省博物馆、江苏省文物管理委员会迁至南京博物院合署办公,曾昭燏续任院长。

1983年3月9日,“南京博物院建院五十周年庆典活动”隆重举行,“南京博物院五十年纪念展览”开幕,中共江苏省委、南京市委领导和省内外有关专家学者数百人参加庆祝会。10日至11日举行院庆学术报告会。期间于院大门西侧植银杏树5株作为纪念。

1984年,由南京博物院自筹资金新建的文物保护科技实验楼落成并投入使用。 俯瞰南京博物院

俯瞰南京博物院

俯瞰南京博物院

俯瞰南京博物院1992年11月,由江苏省古典建筑园林设计所设计的文物保管新库房开始兴建,建筑面积为3456平方米。1994年11月竣工。

1993年3月,值南京博物院建院60周年庆典之际,南京博物院扩建工程奠基。

1999年9月26日,作为江苏省六大文化标誌性工程之一的南京博物院艺术陈列馆落成开馆。该馆建筑面积16836平方米,设立了珍宝、玉器、青铜、明清瓷器、书画、陶艺、漆艺、织绣等11个专题陈列馆,长年展陈馆藏珍品5000余件,被国家文物局评为“1999年度全国十大精品陈列”。总投资为1.37亿元,1995年10月开工兴建,1997年9月主体建筑竣工,1999年8月装饰及其它设备工程完工。

2002年4月26日,南京博物院获南京市政府残疾人工作协调委员会、南京市无碍设施建设工作先进单位。

2002年10月15日,南京博物院官网获得“中国优秀文化网站”称号。

2009年,为适应发展需求,南京博物院二期改扩建工程启动,总建设面积84500平方米,展群面积26000平方米。此次改扩建遵循“新旧建筑结合,地上地下结合”原则,採用悬吊顶升的技术将老大殿整体抬升三米,保留了以紫金山为背景的天际线以及以大殿为主体的历史馆,同时改造艺术馆,新建特展馆、民国馆、数字馆、非遗馆,形成“一院六馆”格局。建筑布局体现了“金镶玉成,宝藏其中”的理念,在前后关係、檐口高度、材质颜色以及细部装饰等方面形成视觉平衡。整体风貌既有传统元素,又有现代气息,二者协调融合、交相辉映。 南京博物院特展馆

南京博物院特展馆

南京博物院特展馆

南京博物院特展馆2013年11月6日南京博物院重新开放,二期扩建工程完工,南京博物院呈现“一院六馆”,即在原有的历史馆、艺术馆基础上,增加民国博物馆、非遗展示馆、数字博物馆和特展馆。

建筑布局

中央博物院的建筑设计思想是力图体现中国早期的建筑风格,以弘扬中华民族传统文化精神,同时区别于中山东路上其他几幢大屋顶的仿古建筑。辽式建筑于10一12世纪在中国北方形成,它继承了唐代的传统,又有变化。主要表现为造型朴实雄浑,屋面坡度较平缓,立面上的柱子从中心往两边逐渐加高,使檐部缓缓翘起,减弱大屋顶的沉重感。尤其是屋顶下简洁而粗壮有力的斗拱,主要是起结构受力作用,不像明清以来的建筑斗拱,装饰意味越来越浓,受力性能越来越弱。中山东路的其他几幢仿古建筑,基本上属于仿明清风格。博物院建筑委员会经过研究,决定採用辽代的式样来建造博物院。 南京博物院三面立面图

南京博物院三面立面图

南京博物院三面立面图

南京博物院三面立面图在最初的规划中,国立中央博物院的设计规模十分宏大,这就需要建筑风格气魄宏伟,严整开朗,才能达到原本构想中的效果。20世纪初的中国早期现代设计师们,受欧美复古思潮的影响,推崇唐、辽式建筑风格。以梁思成、刘敦桢为首的古建筑研究机构“营造学社”发现,辽代建筑不仅在风格上继承了唐代建筑的豪爽之风,而且更有加强的趋势。辽代建筑以造型朴实雄厚而出名,因此它的屋面坡度较平缓,同时立面上的柱子从中心往两边逐渐加高,使檐部缓缓翘起,不仅给人轻快腾飞之感,减弱了大屋顶的沉重感,同时也扩大了屋子内部的空间,更好地满足展览陈列空间的规整需求。由于当时南京中山东路上其它几幢仿古建筑基本上是採用的仿明清式风格,为了与它们有所区分,辽代建筑成了最好的选择。

辽宁锦州义县奉国寺是中国辽代木构建筑的典範。它建于辽开泰九年(公元1020年),其建筑群的主要遗存为大雄殿,是国内现存最古老最庞大的佛殿。其建筑形态反映了辽代建筑的典型特徵,既受到宋代建筑技术与规範方面的影响,又在文化价值上保存了唐代遗风。梁思成、刘敦桢为首的设计师团队在多方研究与比较下,最终决定馆舍的建筑外形以奉国寺为蓝本,实现古朴雄厚、气魄宏伟的建筑风格。 南京博物院大殿前绿地

南京博物院大殿前绿地

南京博物院大殿前绿地

南京博物院大殿前绿地老大殿的主体结构採用了以奉国寺为蓝本的辽式风格,但是其在各部分细节上仍然有众多的创新以及改变。首先体现在建筑师对于新技术、新材料的套用。在中西文化相碰撞下,採用仿古外形的同时,在内部材料的选用上以西方建筑材料,如水泥为主,与传统的木材相比,既加强了建筑的牢固性,也增加了其使用的年限,可谓一举两得。其次,在内部结构设计的细节上也有自己独特的创意。如将陈列室设计成平屋顶式的结构,这不仅沿用了当时美国众多博物馆所採用的形式,同时也是一次力图将中式建筑与西式建筑相结合的实践。对于传统的建筑形式,平屋顶式的结构更有利于採光、扩大空间等,更加能够适应博物馆这一特殊性公共建筑的各项要求。

徐敬直的设计图原是仿清式建筑的,在梁思成、刘敦祯两位顾问的指导下,徐敬直和李惠伯两人重新设计了建筑图案。总体布局强调深层次的对称轴线,主体建筑离中山东路主干道较远,前面留下宽敞的空间,做草坪、广场和绿化带,大殿前建有宽大的三层平台,这样设计,可以衬托主体建筑的雄伟高大。大殿仿辽宁义县奉国寺形式,其结构多按《营造法式》设计,某些细部和装修兼采唐宋遗存。大殿为七开间,屋面为四面曲面坡的四阿式,上铺棕黄色琉璃瓦。陈列室仿自美国某博物馆,做成平屋顶,外墙加中国古典式挑檐,使之与大殿风格协调。整座建筑物设计科学合理,比例严谨,是在满足新功能的要求下,採用新结构、新材料建造的仿辽式殿宇的优秀实例,受到建筑界和社会各界人士的好评。 南京博物院大殿内部装饰

南京博物院大殿内部装饰

南京博物院大殿内部装饰

南京博物院大殿内部装饰第一期工程约占全部工程的58.5%,约需款90万元左右。建筑委员会採用招标的形式确定工程的营造者。投标厂家达22家之多。1936年,建筑委员会经仔细审查考察,最后确定江裕记为承建人,新金记和余洪记为候补得标人。契约正式签订后,江裕记于同年6月初动工兴建。院舍工程进行一年多后,1937年7月,抗日战争爆发,原本还有半年完工的工程不得不于8月底停工。当时第一期工程已完成大半(约完成75%)。

建国50年来,首先把原中央博物院留下的建筑未了工程,修缮而装饰一新,屋顶铺盖金黄色琉璃瓦,添砌仿汉阙大门,修筑庭前马路,绿化周围环境,兴建大殿前的月台。门前面向通往东郊明孝陵和中山陵的林荫大道,沪宁高速公路经门口穿过而进入市内繁华地区;门内庭园广阔,花木葱葱似锦,衬托出仿辽式宫殿建筑的陈列大殿的端严和壮观。

除原有中山门、朝天宫两处藏品库房外,又在大殿右侧新建一座3000平方米现代化的新库房,使文物保管条件得到很大改善。大殿底层的新展厅,即30年代原图纸上设计的连线二楼陈列大厅的底层陈列厅,计2400平方米,也已建成,连同二楼2390平方米陈列大厅,举办有《长江下游五千年文明展》、《我们的昨天——祖国的历史、民族和文化展》、《江苏考古陈列》三个基本陈列,常年对观众开放。大殿前方西侧的一座与现大殿相似的仿古宫殿式艺术陈列馆,即30年代原计画兴建中的工艺馆,计12600平方米。内设珍宝馆、青铜馆、瓷器馆。书画馆、玉器馆、织绣馆、陶艺馆、漆艺馆、民俗馆、现代艺术馆、名人书画馆等11个专题陈列展馆。 南京博物院总平面图

南京博物院总平面图

南京博物院总平面图

南京博物院总平面图馆藏文物

综述

截至2010年,南京博物院现拥有各类藏品42万余件(套),国宝级文物和国家一级文物有二千件以上,上至旧石器时代,下迄当代,既有全国性的,又有江苏地域性的;既有宫廷传世品,又有考古发掘品,还有一部分来源于社会徵集及捐赠,均为历朝历代的珍品佳作,可以说是一座巨大的中华民族文化艺术宝库。青铜、玉石、陶瓷、金银器皿、竹木牙角、漆器、丝织刺绣、书画、印玺、碑刻造像等文物品类一应俱有,每一品种又自成历史系列,成为数千年中华文明历史发展最为直接的见证。 明·张宏《溪山秋霁图》

明·张宏《溪山秋霁图》

明·张宏《溪山秋霁图》

明·张宏《溪山秋霁图》其中,考古发掘品、少数民族文物、外国文物、宫廷器皿、清代文书以及日寇投降仪式的文物,都是全国独有的罕见品,科学价值较高。新石器时代“玉串饰”,战国“错金银重烙铜壶”、“郢爰”,西汉“金兽”,东汉“广陵王玺”、“错银铜牛灯”、“鎏金镶嵌神兽铜砚盒”,西晋“青瓷神兽尊”,南朝“竹林七贤与荣启期”模印砖画,明代“釉里红岁寒三友纹梅瓶”等为国宝级文物。此外,“扬州八怪”、“吴门画派”、“金陵画派”、傅抱石、陈之佛等大家的书画藏品成组成系,别具特色。

院藏中外专业图书近30万册,其中还有全国少有的善本书和殿版书。历年新徵集的古代书画,总数亦在3万件以上,其中包括宋、元时代的珍品,不论在数量上或质量上,都是名列全国前茅的精品。建国后新出土的东海大贤庄旧石器,邳州市大墩子彩陶器,仪征、丹徒、六合等地出土的西周和春秋时代青铜器,盱眙出土的战国金兽,徐州和扬州东汉诸侯王墓出土的银缕玉衣及“广陵王玺”金印,南京、丹阳一带六朝时代的青瓷器和“竹林七贤及荣启期”砖刻壁画,以及南京祖堂山南唐二陵的陶舞俑,都是备受国内外学术界瞩目的珍品。

1933年中央博物院建院之初,就明确提出了这样的建院宗旨:“为提倡科学研究,辅助公众教育,以适当之陈列展览,图智识之增进。”在蔡元培、傅斯年、李济等诸位先贤和新中国成立后曾昭燏等人的带领下,南京博物院在收藏、陈列、考古发掘、科研、出版等方面,都取得了令人瞩目的成绩。自1930年代中期起,南京博物院或独立,或与中央研究院合作,对四川、云南苍洱、贵州、云南丽江、甘肃敦煌、新疆等地的民族、民俗、占迹、民间艺术、手工业等,做调查、发掘和研究,并对四川彭山汉墓作科学发掘,收集整理了一大批实物,编印出版了《云南苍洱境考古报告》、《中华民间工艺图说》、《远东石器浅说》等着作。

1950年代初,曾在福建、浙江、安徽、山东等地主持或参与发掘了一些遗址和墓葬,如山东沂南汉墓、福建闽侯昙石山遗址等。1954年以后,一直在江苏境内开展考古调查和发掘工作,先后发现、发掘青莲岗文化、良渚文化、湖熟文化等遗址五百多处,清理髮掘古墓葬一千二百多座,出土文物十余万件,丰富了南京博物院的库藏。除上述民族、民俗文物和考古发掘品外,南京博物院还藏有各类历史文物、书画碑帖、文献资料、外国文物等。藏品中具代表性的有:清宫瓷器,殷墟出土文物,赫哲族、彝族、纳西族、傣族等民族文物,东海大贤庄的旧石器,吴县、武进等地的新石器时代玉器,仪征、丹徒等地西周和春秋青铜器,汉代窖藏及墓葬出土的金兽、铜壶、“广陵王玺”金印、银镂玉衣、木刻星象图、画像石等,六朝青瓷器和画像砖,扬州唐城的三彩陶,南唐二陵的壁画,南京近郊出土的元代釉里红松竹梅瓷瓶等。书画藏品中有宋赵佶、阎次平、“元四家”、“明四家”、“清六家”、“金陵八家”、“扬州八怪”和近现代徐悲鸿、傅抱石、陈之佛等名家的代表作品;宋元以来朱熹、祝允明、文徵明、黄道周等手迹;另有各种碑帖拓本,着名的有宋拓“敕”字本王羲之十七帖、孔庙碑等。 金地识文描金彩漆高足碗

金地识文描金彩漆高足碗

金地识文描金彩漆高足碗

金地识文描金彩漆高足碗着名文物

文物 | 年代 | 简介 | 图片 |

郢爰 | 战国 | 此为古代黄金货币。郢爰是楚国的一种称量货币,也是中国最早的原始黄金铸币。“郢”为楚都城名,“爰”为货币重量单位,其含金量在90%以上,质量上好的可达到99%。使用时,根据需要将金版或金饼切割成零。 | 郢爰 |

青铜错金银立鸟几何纹壶 | 战国 | 此壶独特之处是盖上有盖。盖、底均饰立鸟,中部隆起的壶盖边缘,蹲踞三对展翅欲飞的雏鸟,口微开,似鸣叫。壶盖中心有一圆孔,上加浮盖,浮盖上有五瓣梅花式钮,钮之顶端站一只双翅舒张、引颈高鸣的鸿雁。壶底以三鸟作器足,鸟形象生动,鸟爪扣地,鸟身后倾,双翅上扬。壶体表面饰错金银,间嵌绿松石。此壶为战国晚期新出现的镂刻、错金银、嵌玉镶珠、鎏金银等多种金属工艺融为一器,华丽工整,美观凝重,构思之奇巧令人称绝,充分显示了中国青铜工艺水平的高超。 |  青铜错金银立鸟几何纹壶 青铜错金银立鸟几何纹壶 |

青铜云纹虎钮錞于 | 春秋晚期 | 此件錞于是现存较早的有盘虎钮錞于。錞于是春秋吴国特有器物,与丁宁、石鼓桴一起为打击乐器。盘内的虎形钮,虎身曲折纹、长尾上卷,尽显敦朴厚重、威严神圣之感。按照文献记载錞于与鼓相配使用,用于指挥军队撤退。 | 青铜云纹虎钮錞于 |

青铜鸠杖 | 春秋晚期 | 此为吴国特有的青铜器。是王权的象徵,只出现在王室大墓地之中。鸠杖分为杖手和杖镦两部分。杖手立有鸠鸟,可能吴越图腾有关。杖镦则是一个跪坐的人,双手平放膝盖,耳上有短髮,脑后有两个髮髻,中间留辫子,胸部、背部、臀部等都有云纹,应是吴国先民断髮文身的习俗。 | 青铜鸠杖 |

大报恩寺琉璃塔拱门 | 明代 | 此座拱门是用明代大报恩寺琉璃塔的一套备用构建复原而成,门券上的形象为藏传佛教密宗所特有的法相装饰(六拏具),门顶端高举着神态威武的金翅大鹏鸟,两侧对称设定龙女、摩羯鱼、狮羊立兽、白象王等神像和神兽。据史料记载,在当年建造大报恩寺塔石共烧制的三套完整的塔身构建,一套用于施工,两套埋于地下,用于以后的维修。这座拱门就是当时备用两套中的一套。 | 大报恩寺琉璃塔拱门 |

雕漆寿春宝盒 | 清代 | 此为清代漆器,该盒形制正圆,春”字内圆形开光,雕一老寿星,旁边雕衬松柏、蝙蝠和梅花鹿,寓意“福禄寿”为明清时代宫中最流行的造型题材,所制器皿刻工精细,漆色纯正。为清宫廷级别藏品,是清代雕漆工艺的代表性藏品。 | 雕漆寿春宝盒 |

斗彩双凤八吉祥纹盘 | 清代 | 此为清乾隆时期斗彩瓷盘,其纹饰繁密,色彩艳丽,盘心由内向外分别绘有双凤穿花、缠枝牡丹、祥云托八宝、海水杂宝纹等,工艺精湛。 | 斗彩双凤八吉祥纹盘 |

红地描金双喜纹瓷盘 | 清代 | 此为清同治年间粉彩瓷器,为釉上彩瓷器,素烧后用玻璃白打底,再以粉彩绘色松鼠纹,色彩温和,画工精湛。 |  红地描金双喜纹瓷盘 红地描金双喜纹瓷盘 |

黄釉暗龙纹瓷碗 | 清代 | 此为清康熙年间瓷器。撇口、弧腹、圈足,型体硕大,稳重得宜。黄釉暗龙纹瓷碗製作时于白釉大碗内外施黄釉,经低温火二次烧成,因此釉色鲜艳透亮,均匀雅致。釉下暗刻双龙赶珠纹,近足处刻有海水江崖纹,龙纹姿态矫健,气势兇猛。 | 黄釉暗龙纹瓷碗 |

鎏金旃檀铜像 | 清代 | 此为清代鎏金佛造像。旃檀佛纹饰细腻紧緻,立于莲花座,左手呈与愿印,右手呈无畏印,造型精美。 | 鎏金旃檀铜像 |

鎏金宗喀巴铜坐像 | 清代 | 此为清代鎏金佛造像。清宫铸造金铜佛造像,造型规範、结构均称、用材讲究,表层加工光滑,镀金灿亮,充分显示出雍容华贵的皇室气派。 | 鎏金宗喀巴铜坐像 |

嵌珐瑯转鸟开荷花缸 | 清代 | 此为清乾隆年间钟錶器。缸腹部满饰花蝶纹,上、下口沿分别是云头纹、海水纹一周。錶盘在腹部正面,其周围镶红绿两色料石。錶盘的左右有上弦孔,左边的负责走时系统,右边的控制奏乐和活动机械装置。缸面以玻璃镜示宁静水面,成荷塘景观,中心有鸭围成圈,莲荷婀娜多姿散布塘中,数朵荷花错落有致。其中三朵荷花可开合,花心中分别端坐西王母、持桃童子、持桃仙猿。开动后,在乐曲伴奏下,花瓣张开,露出花心中的西王母、童子、仙猿,西王母稳坐不动,童子、白猿跪拜呈献桃状。 | 嵌珐瑯转鸟开荷花缸 |

青花万寿纹尊 | 清代 | 此为清康熙年间瓷器。胎体厚重,器内满釉。尊的周身绘寿字纹。口的上沿两周,每周77字;口的侧沿、圈足外沿每周48字;器身竖列75行,横置130排,总计整整一万字。字的大小随器物的造型曲线伸缩,规整而自然,造作而有风韵。 | 青花万寿纹尊 |

山子鸟音水法钟 | 清代 | 此为清代钟錶器。鸟音山子水法钟造型取自中国山水盆景,錶盘镶嵌在树旁岩石中,树下装饰彩色花叶,树木枝头上的飞鸟生动逼真,呈现和谐自然的画面。 | 山子鸟音水法钟 |

铜镀金嵌玉盆景 | 清代 | 此为清代镀金嵌玉铜器。清宫旧藏。珐瑯盆中植各色繁花。工艺精湛、意态生动,设景主次分明、错落有致。 | 铜镀金嵌玉盆景 |

孝贞显皇后鎏金铜发塔 | 清代 | 此为清代鎏金铜器。慈安皇太后发塔。藏式喇嘛塔,底座为正方形须弥座,四面皆有雕刻,并镶嵌红珊瑚、绿松石以装饰。其束腰部分雕刻二只狮子,相对而立,其间相隔一个火焰宝珠。狮子前爪上举,用以承托上枋部分,形象十分生动。 | 孝贞显皇后鎏金铜发塔 |

御赐和硕智亲王金册 | 清代 | 此为清嘉庆年间金银器。金册呈长方形薄片,4页,汉、满文各半,上下各有3个椭圆形榫卯相连,阴刻楷书12行计184字。 | 御赐和硕智亲王金册 |

镇院之宝

南京博物院藏品一部分接收自中央博物院筹备处,另一部分来自1949年建国后的考古发掘、徵集、收购、捐赠、接收及交换。藏品的年代从旧石器时代直至当代,种类有石器、陶器、玉器、青铜器、瓷器、书画、织绣、竹木牙雕、民俗和当代艺术品等。2007年,经过专家甄选和市民投票,共评出18件南京博物院“镇馆之宝”。

| 文物名称 | 年代 | 出土地点 | 备注 |

|---|---|---|---|

玉串饰 | 新石器 | 新沂花厅新石器时代遗址 | 国宝级文物 |

战国错金银重络铜壶 | 战国 | 盱眙南窑庄窖藏 | 国宝级文物 |

郢爰 | 战国 | 盱眙南窑庄窖藏 | 国宝级文物 |

春秋金兽 | 西汉 | 盱眙南窑庄窖藏 | 国宝级文物 |

东汉广陵王玺金印 | 东汉 | 邗江甘泉山东汉墓出土 | 国宝级文物 |

错银饰青铜牛灯 | 东汉 | 邗江甘泉山东汉墓出土 | 国宝级文物 |

东汉鎏金镶嵌兽形铜盒砚 | 东汉 | 徐州土山东汉墓 | 国宝级文物 |

青瓷神兽尊 | 西晋 | 宜兴西晋周处墓 | 国宝级文物 |

竹林七贤与荣启期砖画 | 南朝 | 南京西善桥南朝墓 | 国宝级文物 |

明釉里红岁寒三友纹梅瓶 | 明代 | 南京孙家山明代洪武朝驸马宋琥和安成公主墓 | 国宝级文物 |

金蝉玉叶(金枝玉叶) | 明代 | 苏州五峰山博士坞明代弘治朝进士张安晚家族墓地14号墓 | |

银缕玉衣 | 东汉 | 徐州土山一号汉墓 | |

透雕人鸟兽玉饰 | 新石器 | 崑山赵陵山遗址77号墓葬 | |

人面兽面组合纹玉琮 | 新石器 | 武进寺墩遗址4号墓葬 | |

金观音菩萨立像 | 清代 | ||

明鎏金喇嘛塔 | 明代 | 南京牛首山弘觉寺塔窖藏 | |

《坤舆万国全图》 | 明代 | 万曆三十六年(1608)宫廷据利玛窦《坤舆万国全图》最早刻印本摹绘 | |

明青花寿山福海纹炉 | 明代 | ||

徐渭《杂花图卷》 | 明代 | ||

民国沈寿绣品《耶稣像》 | 民国 | ||

陈列展览

展览概况

南京博物院“一院六馆”各有侧重:历史馆常设“江苏古代文明展”,全方位呈现江苏地区古代文明的发展历程;艺术馆按照艺术品的质地分类展陈馆藏珍品;特展馆重点打造一流水平的精品展览,包括引进的外展和以院藏珍品为主的主题展览;非遗馆通过动态方式展示江苏省国家级非物质文化遗产名录项目,邀请传承人现场演示传统技艺;民国馆重点展示民国时期首都南京的社会生活风情;数字馆以网路科技和现场互动相结合的方式,带给观众全新的古代文明体验。在办好基本陈列的同时,南京博物院每年还举办数十个临时展览,包括院藏文物专题展、其他省市的文物精品展、当代艺术大师的作品展以及国外有影响的文物及艺术品展等。 南京博物院特展馆内部

南京博物院特展馆内部

南京博物院特展馆内部

南京博物院特展馆内部南京博物院始终履行“提倡科学研究,辅助公众教育,以适当之陈列展览,图智识之增进”的立院宗旨,早在抗战时暂迁四川李庄期间就举办了“史前石器展览”等展览,1948年还与故宫博物院举办联合展览,观众达10万余人次。

新中国成立后的10余年间,南京博物院举办了“从猿到人”“中国历代陶瓷展”“社会发展史”“伟大的祖国古代艺术展览”“史前彩陶展览”“南唐二陵出土文物展览”“南京博物院的十年”等专题展览。1960年代初期,以“江苏历史陈列”为基本陈列,该陈列以近3000件的考古学、民族学文物和历史文献为主要展品,展示江苏地区的政治、经济、文化发展历史。后经修改、补充、提高,1989年更新为“长江下游五千年文明展”,将展示地区扩大到长江下游,包括苏、皖、沪两省一市和浙、赣部分地区。同时增加“江苏考古陈列”、“我们的昨天——祖国的历史、民族和文化展”两个基本陈列。

主要分馆

明清瓷器馆

瓷器是新近评选的中国古代四大发明之一,也是让世界了解中国的最具代表性的古代贸易商品。南京博物院馆藏瓷器丰富精美,绝大多数为明清时代的官窑传世品,明清瓷器陈列馆展出了近600件精选展品,展品年代从明朝洪武到清朝宣统,展品品种包括青花,五彩,釉里红等十余种精品,其中既有迄今发现最早的釉上红彩残盘,也有弥足珍贵受古玩界追捧的珐瑯彩小碗,陈列的时代主线明确,陈列的展品品种丰富,让人觉得琳琅满目,流连忘返。 蓝釉描金粉彩开光转心瓶·清

蓝釉描金粉彩开光转心瓶·清

蓝釉描金粉彩开光转心瓶·清

蓝釉描金粉彩开光转心瓶·清青铜器馆

南京博物院青铜陈列馆陈列的青铜器均为江南地区出土的青铜精品,它们有别于北方青铜器的雄浑凝重,显示出了江南器物特有的小巧隽秀的特点。展品陈列年代从商代晚期到东汉,依照酒食器,乐器,军乐器,盥洗器和陈列器五个部分展出。馆中有一件立鸟镶嵌几何纹铜壶,周身採用了错银装饰,镶满了绿松石,壶的造型纤巧灵动,採用青铜器中少见的束腰造型,壶底以三只传说中的大力神鸟作为底足,壶顶中央的展翅鸿雁寓意着志向高远,是战国时代高级贵族才能享有的物品。这些精美的青铜精品如同一面面镜子向我们展示了中国青铜时代的礼乐文明。

陶艺馆

陶器馆展出了从新石器时代到明代的近100件陶器珍品。如猪形陶罐、陶豆等就是当时古人们的日常生活用品,馆中的汉代陶俑生动活泼,生活气息浓厚;唐代舞佣、动物佣、唐三彩充分的反映出了盛唐高度发达的经济。中国古代陶艺既是一部艺术史,又是一部社会生活史,是我们认识古社会生动形象的风俗画卷。

江南锦绣馆

云锦是南京的特产,因为美若云霞而得名“云锦”,它和苏州的宋锦、四川的蜀锦并称为中国三大名锦,居中国三大名锦之首。在南京云锦申报人类非口头物质文化遗产之际,南京博物院特从数百件院藏文物中精心挑选了一百多件具有代表性的作品进行展览,使人们能够直接了解云锦工艺其文化内涵。云锦馆中有一台大型的云锦提花织机,现场为大家演示云锦的製作过程。云锦製作是中国唯一不能被机器取代的织造工艺,两人相互配合操作一天仅能织出5-6厘米,所以有“寸锦寸金”的说法。云锦馆二楼的绣房间有丰富多彩的苏绣精品,观众还可以欣赏到绣娘一针一线的现场表演。

玉器馆

中国玉器,漫漫八千年的历史,在人类文明史河中扮演着重要角色。上古玉器,琮璧成套,斧钺驰骋;中古玉器,变化中求统一,推陈出新;近代玉器,发扬传统,与世界文化融合。南京博物院的玉器陈列馆以时代为线,展出了总共六百余件精美玉器,为观众了解丰富多彩的玉文化提供了平台。在这里,观众可以欣赏到出土的古代玉饰,宫廷传世的奢华用品等等。中国玉器以她独特的魅力,吸引着世界人民的目光,更逐步成为人类共同的财富。

古代绘画馆

古代书画馆作为南京博物院的特展馆,不定期的展出各个时期的特色书画,包括清四僧书画作品展,金陵八家绘画展览等等。中国古代绘画始于五代,魏晋南北朝时期,成熟于唐宋,在宋元得到空前发展,到了明清,形成中国绘画历史上的高峰期,出现了吴门画派这样的大型书画艺术流派,对后世的绘画艺术影响深远,展馆中囊括了沈周、文徵明、唐寅、仇英、张宏等名家的作品。博物院的每期特展,都是精心挑选,悉心布置后对外开放的,让书画爱好者以最直接直观的方式了解古代绘画艺术,同时也为大众艺术交流开闢了全新的途径。

漆艺馆

中国是世界上最早认识漆并使用漆的国家,古代人民所使用的是从漆树上分泌出的天然漆,也叫做生漆。在距今7000多年的浙江余姚河姆渡文化遗址就已出土了最早的漆器。南京博物院漆器馆展出了各个时期风格鲜明的漆器100余件。在展出的文物中,有纹饰精美的汉代七子文奁,光泽如新的南宋朱漆圆盒,别致的明代嵌螺钿插屏等等。其中一件作为御用点心盒的清代雕漆山水人物纹盒气势恢宏,引人注目。雕漆就是在器胎上层层刷漆,每刷一层就放入特製的库窑中凝固,等刷到一定厚度再开始雕刻。盖面雕刻着百余间亭台楼阁,迴廊蜿蜒,百余人穿行其间,形成了一幅热闹喧譁的游园图。製作这样一件器物需要刷漆一二百层,耗时两三年。漆器馆陈列的文物大致依照朝代分类,浓缩了千百年来中国漆器工艺的精华。充满魅力的漆器不仅成为中国艺术史中的辉煌一页,同时也化作中国文化的重要精神内涵。

珍宝馆

珍宝馆是南京博物院艺术馆的馆中之冠,展品多为南博的一级文物和国宝级文物。也是时代精神与社会进步的标誌。展品囊括了各个时期的文化精髓,既有良渚时期的玉杯玉琮,也有明代的镏金喇嘛塔,清代的翡翠朝珠。其中一件东汉年间的铜牛灯不仅设计精妙,而且独具环保意识,在世界灯具史上一直处于领先地位。直到十五世纪中叶,西方国家才发明出一种铁皮导烟灯照,比中国落后了整整1500年。集结了历朝历代精华的珍宝馆,可以说是中国古代人文心智的结晶,它见证了中国文化的源远流长,成为历史长河中光彩夺目的印证。

民俗美术馆

南京博物院的名俗艺术陈列馆在全国来说具有先驱性,它按照民俗文物的用途基本分为民俗服饰,生活用品,生产工具,节令装饰,娱乐用品,祭祀用品等几个部分,集中展示了中国民间丰富多彩的民俗文化。从栩栩如生的无锡泥人,到巧手裁出的精美剪纸,等等等等,展馆陈列古色古香,营造的氛围极具民俗特色,给人耳目一新的感受。

吴为山雕塑馆

吴为山文化名人雕塑馆是由诺贝尔物理学奖得主杨振宁博士提写的馆名。馆内有形神兼备的四十尊雕像,是从吴为山先生十三年创作的二百余尊名人雕像中挑选出来的,主要以江苏近现代和当代文化名人为主,包括梅兰芳、徐悲鸿、匡亚明、林散之、吴健雄、杨振宁、费孝通等大师。吴为山的雕塑艺术已经成为中国当代文化的重要符号。

现代艺术馆

现代艺术陈列馆为南京博物院展览馆中的第一临时展区,并定期展出南博承办的各现代艺术展览和古代专题展览,曾承办的展览有《黄磊生画展》《江苏国宝展》《金色江南——江苏金器展》等,展览主题多样,展览内容丰富,增加了南博展览的可看性和观众参观的可选择性。

沁园

南博展厅一楼长廊尽头的沁园,汲取了苏州园林“古、朴、秀、雅”的特点建造而成。苏州园林享有“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”的美誉。园中鹅卵石铺设的道路蜿蜒前伸,绿树成荫,迴廊曲折,溪水潺潺,秀竹飒爽,假山嶙峋,一口古井幽静深邃。清代的砖雕刻画的栩栩如生,描绘了:春秋史事,水浒传奇,秦淮佳话等。在参观之余,沁园也是您休憩的好去处。

虚拟博物馆

虚拟博物馆的出现,让使用者藉由上网,就可以看到博物馆内的各式精选藏品,同时加上与虚拟实境的结合,则让虚拟博物馆功能更加强大。中研院发展了一个以影像为基础(image-based)的高拟真虚拟环境展示技术,提供使用者在观看虚拟场景时,有如照片般真实的视觉效果。以下会分环物影片的製作,环物影片与影像的整合,虚拟博物馆延伸技术等三方面来简介中研院在这里的相关先进技术,并用实例呈现。

学术科研

考古发掘

20世纪30、40年代,一批着名专家学者云集南京博物院,如李济、吴金鼎、夏鼐、曾昭燏、王天木等,他们或独立、或与中央研究院合作,对四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地的民族、民俗、古蹟、民间艺术,进行调查、发掘和研究,主持或参与了云南苍洱地区考古发掘、四川彭山崖墓考古发掘、河南安阳殷遗址考古发掘、山东日照两城镇龙山文化城址考古发掘等。通过收购、拨交、发掘,曾一度集中了全国的一流珍品二三十万件,其中包括绘画中的《历代帝后像》、《唐明皇幸蜀图》,铜器中的毛公鼎、司母戊鼎等稀世国宝。 南京博物院特展馆门饰

南京博物院特展馆门饰

南京博物院特展馆门饰

南京博物院特展馆门饰20世纪50年代初,南京博物院作为华东文物工作队的主要组成,曾在江苏、福建、浙江、安徽、山东等地主持或参与发掘了一批文化遗址和墓葬,曾昭燏、尹焕章、赵青芳等主持发掘的南唐二陵、青莲岗遗址等大批墓葬都颇具影响。1954年后,考古调查和发掘工作以江苏境内为主。

20世纪90年代后,南京博物院的考古工作重点围绕区域文化研究,对大型遗址进行科学的考古发掘,硕果纍纍。及至2007年底,由南京博物院主持进行的崑山赵陵山遗址(1991)、高邮龙虬庄遗址(1993)、扬州唐城遗址(1993)、徐州狮子山西汉楚王陵墓(1995)、扬州宋大城遗址(1995)、金坛三星村遗址(1998)、江阴高城墩遗址(1999)、连云港藤花落遗址(2000)、无锡鸿山越国贵族墓(2004)、江苏句容金坛土墩墓墓群(2005)等十项考古发掘,相继被评为“全国十大考古发现”,位居全国前列。其中藤花落、句容金坛土墩墓考古发掘还获得全国田野考古二等奖、三星村遗址的考古发掘获得三等奖,显示了南京博物院考古的实力和水平。

2002年11月中旬-2003年1月22日,由南京博物院考古研究所和宿迁市文化局、泗阳县广播电视文化局联合组成的考古队,对泗阳县三庄乡的陈墩汉墓、大青墩汉墓进行了抢救性考古发掘,出土了青铜器、漆木器、玉器、乐器、钱币、印章等一批珍贵文物,并且还发现了由庞大的木质大门、迴廊、院子构成的一个完整的建筑形态。2002年,在江阴佘城遗址发现商代中期公共建筑。

在考古发掘的基础上,南京博物院考古工作者历年整理出版了《南京附近考古报告》、《华东新石器时代遗址》、《南唐二陵》、《沂南古画像石墓发掘报告》、《北阴阳营》、《四川彭山汉代崖墓》、《无锡鸿山越墓》等大型发掘报告,尤其是提出的龙虬文化、“青莲岗文化”、“湖熟文化”等考古学文化的命名,曾在中国考古学界引起了较大的反响。

2013年建成江南考古工作站,其科研硬体水平和实验功能对及时提供文物保护参数、制定科学保护计画、提高文保工作效率提供了强有力的科研和后勤保障。

技术科研

- 文物保护技术研究

南京博物院文物保护技术研究起步于20世纪70年代中后期,承担着江苏省馆藏及地面文物的保护工作,并以较强的技术优势为周边省区抢救保护了大批珍贵文物。自2001年来先后有“旧纸张保护技术”、“NMF-1防霉剂”、“複方中草药杀虫剂”等14个项目获各级大奖。“脆弱纸张网膜加固技术”处于国内领先水平,“青铜器保护新材料”、“白蚁防治新药”等研究成果在全国套用,取得了显着的效益。“一种纸质文物多功能保护设备”、“古代建筑彩绘膜层隔离保护修複方法”等5项前沿科技成果获得国家专利。实施的绍兴印山越国王陵原址保护工程入列“2011年度全国十大文物维修工程”。2014年成功申报纸质文物保护国家文物局重点科研基地,金属文物保护实验室也初见规模。 南京博物院大殿与特展馆建筑一角

南京博物院大殿与特展馆建筑一角

南京博物院大殿与特展馆建筑一角

南京博物院大殿与特展馆建筑一角- 信息管理技术

随着现代信息技术的飞速发展,人类文明快速进入全球化和信息化的新时代,网际网路等技术手段也在变革着人们利用博物馆的方式。1999年,南京博物院成立了信息中心。在规划、建设、维护本院的信息网路和通信网路系统的基础上,建立文化遗产信息管理系统,承担文博信息化科研工作。自建立以来在文博信息化建设方面取得了较多的成果,推动南京博物院进入了国内博物馆信息化建设的先进行列。2003年,设计、开发的南京博物院网站荣获文化部、团中央、国家信息化推进工作办公室、新华社和《人民日报》等十家单位联合颁发的“全国优秀文化网站”称号。完成了承担的国家“十五”科技攻关课题——“大遗址保护中虚拟现实技术的套用研究”的科研工作。信息中心还受到许多文博机构的邀请,协助数十家博物馆完成了信息化、多媒体展览的规划、设计。

- 民族民俗学调查

民族民俗学的调查和徵集工作是南博机构建置的另一特点,是全国博物馆中唯一设定有民族民俗学研究的机构,它起源于40年代在川、康、黔等省对彝、纳西、苗、傣、傈僳等少数民族的调查,而主要对太湖地区汉族的民俗、民风进行专题调查,并取得了可喜的成果。

宣传出版

建院以来,南京博物院主持编撰了文博、考古图书百余部。其中20世纪30年代曾昭燏、李济的着述《博物馆学》奠定了中国博物馆学的基础。近年来,每年公开发表的专着和论文多达150余种(篇),“南京博物院珍藏大系”、“南京博物院学人文集”、“南京博物院文物保护科技丛书”等按计画陆续出版,基本形成了考古发掘报告、文保工程报告、学术专着、文物图录(册页)、研究性杂誌以及部门年鉴在内的宣传出版体系。编撰出版的《南京博物院藏宝录》、《新沂花厅——新石期时代遗址发掘报告》、《南京博物院文物博物馆考古文集》、《中国清代官窑瓷器》、《南京博物院藏名画欣赏》、《南京博物院藏明清肖像画》 、《吴文化国际学术研讨会论文集》等都受到学界好评。

在抗日战争内迁西南期间,一批着名专家云集于此,如李济、吴金鼎、夏鼐、曾昭橘、王天木等。进行考古发掘、民族调查,南京博物院还编辑出版《南京附近考古报告》、《华东新石器时代遗址》、《沂南汉画像石墓发掘报告》、《南京博物院院藏古画选集》、《南唐二陵发掘报告》、《扬州八家画集》、《江苏省出土文物选集》、《苏州砖刻》、《南京博物院藏画集》、《江苏彩陶》、《江苏六朝青瓷》、《六朝艺术》、《南朝陵墓石刻》、《太平天国壁画》、《南京博物院》、《云南苍洱境考古报告》、《幺些象形文字字典》等数十种图册、专着及《南京博物院集刊》、《东南文化》等刊物。

江苏省博物馆学会、考古学会、民俗学会、吴文化学会挂靠南京博物院,并开展了“长江下游史前文化研究”、“红楼梦研究”、“吴文化研究”等活动。学会合办的《文博通讯》演变为公开发行的《东南文化》杂誌,是文博、考古及文化遗产保护领域重要的学术核心期刊,入列“中国期刊方阵”的“双效”刊物、江苏10种优秀社科杂誌。进入21世纪以来,南京博物院立足江苏,放眼全国,主办或承办的陈列艺术、考古发掘、文物保护、博物馆资源数位化等一系列学术活动强化了与社会各界的沟通交流和学习借鉴。此外,还在古建筑研究、大遗址保护、古代艺术研究、非物质文化遗产传承等方面承担了各级科研课题和项目。

电子书物

南京博物院珍藏的众多珍品中也不乏造型可爱、神态可掬的萌文物,如全身蜷卧、头枕两爪的金兽、双耳下趴、俯身翘首的青瓷狗、坐姿敦厚、神态笨拙的青瓷熊、表情丰富、萌态十足的猪形陶罐等等。这些文物造型迥异,却以独特的萌特徵深入人心。

南京博物院联合iebook超级精灵製作的《南京博物院萌文物大集合》电子书,电子书收录了金兽、铜牛灯、广陵王玺等12件文物的萌照,并配以通俗易懂的文字,让小朋友们读来朗朗上口、兴趣盎然。孩子们足不出户,坐在电脑前便可领略南博文物的萌造型,同时还能了解相关的文化历史知识。

对外交流

早在20世纪50年代,南京博物院就参与国家组织的文物展览前往苏联、德国等国家展出。改革开放以来,与国际上的学术交流日益增加,在美国、法国、德国、义大利、比利时、荷兰、芬兰、日本、韩国、港澳台等国家和地区举办院藏文物展,弘扬民族文化,增进国际交流。与日本国立九州博物馆、韩国古宫博物馆、美国宾夕法尼亚州费城自然科学院签订了“学术文化交流协定书”,并在此基础上开展了友好交流活动。与国外学术单位之间的科研合作也日益增多,佛教南传、早期水稻田遗址考古、江南人骨研究、泗阳汉墓出土木质文物保护研究等都取得了瞩目成绩。后又与美国大都会艺术博物馆、加拿大皇家安大略博物馆、台北故宫、日本国立九州博物馆、韩国古宫博物馆等海内外文博机构签订了合作协定书,并开展了大量学术和文化活动。

社会服务

20世纪80年代中期,南京博物院被确定为江苏省、南京市爱国主义教育基地,2001年又被中宣部定为“全国爱国主义教育示範基地”。特别是作为南京大学、东南大学、南京医科大学等高校的学生素质教育基地,南京博物院开闢了国内由着名高等学府和一流博物馆相结合,共建大学生第二课堂的先例。同时,还与海军指挥学院、工程兵学院等部队院校进行军民共建,利用报刊、杂誌、电视、网路等普及文物知识,极大地发挥了博物馆的社会教育功能。

自2002年起,南京博物院推行每个月对社会免费开放一天,2004年4月1日起率先对未成年人及高校学生实行免费开放,2008年2月7日起,南京博物院在全国博物馆中率先实施全面免费开放。馆内提供谘询、引导、暂存以及轮椅、童车、雨伞、语音导览、定时讲解、WIFI、就餐、购物等全方位贴心服务。观众既可以欣赏精品展览,也可以参加文化活动,更能够享受休闲服务,真正达到汲取知识、愉悦心情、陶冶情操的目的。

南京博物院也是众多学校、驻宁部队的素质教育基地,积极开展形式多样的社会教育活动。“我们的节日”、“南博元素,我的灵感”等主题活动每年举办近百场;儿童趣味体验室、国内首家残疾人数字型验馆满足了特殊群体的参观需求;定期邀请金陵剪纸、扬州雕版印刷、宜兴紫砂、秦淮灯彩、南京金箔等非遗传承人现场展示非遗魅力;小剧场和老茶馆安排有木偶剧、杂技、南京白局、苏州评弹等展演。所有服务或活动均注重对博物馆及藏品的宣传以及公众文物保护意识的提升,让观众特别是青少年在互动中体会中华传统文化精髓。

随着中国博物馆建设步伐的不断加快,南京博物院运营管理理念和模式正逐步从研究“物”(文物)向服务“人”(观众)转变,通过精品化的展览、高质量的服务、多层次的活动使事业发展回归到国际博协章程所界定的“为社会及其进步服务”的总目标上来。“一院六馆六所”的南博将在更高的发展平台上获得更大的发展空间,向集典藏、保护、研究、教育、服务于一体,具备举办各种展览、开展科学研究的软硬体基础,拥有深厚历史底蕴和鲜明特色的“国内领先、国际一流”博物馆目标稳步迈进。

人员机构

历任院长

| 姓名 | 任期 | 简介 |

|---|---|---|

蔡元培 | 1933 | 1868-1940,字鹤卿,号孑民。浙江绍兴人。近代民主革命家、教育家,国立中央博物院备处创建人,第一届理事会理事长。 |

傅斯年 | 1933.4-1934.7 | 1896-1950,初字梦簪,字孟真。祖籍江西永丰。原国立中央博物院筹备处主任、第一届、第二届、第三届理事会理事。 |

李济 | 1934.7-1947.5 | 1896.6.2-1979.8.1,人类学家、中国现代考古学家、中国考古学之父。字受之,后改济之。湖北钟祥郢中人。原国立中央博物院筹备处主任、第一届、第二届、第三届理事会理事、秘书长。 |

杭立武 | 1947.5-1949.4 | 1904-1991.2.26,教育家、政治学家,政治家、外交家、社会活动家。生于安徽滁州,原籍浙江杭州。原国立中央博物院筹备处主任。 |

徐平羽 | 1950.3-1956.1 | 1909-1986,原名王为雄,别号红豆村人,化名白丁,中国共产党的优秀党员,着名文化战士,第一任南京博物院院长。 |

曾昭燏 | 1956.1-1964.12 | 1909-1964,1909年生于荷叶万宜堂,考古学家,曾任南京博物院院长。 |

姚迁 | 1964.12-1984.11 | 1926-1984,原名姚宪昌,江苏如东人。曾任南京博物院院长。 |

梁白泉 | 1986.10-1998.11 | 1929年生于四川省合川县。1951年毕业于南京大学历史学系。曾任南京博物院院长。 |

徐湖平 | 2001.2-2005.12 | 1963年加入部队,1973年进入南京博物院工作,1985年担任南京博物院副院长 |

龚良 | 2005.12- | 1962年4月生,江苏太仓人,现任江苏省文化厅副厅长,南京博物院院长、学术委员会主任,研究馆员。 |

参考资料来源 | ||

机构设定

南京博物院为副厅级公益性文化事业单位,设江苏省考古研究所、江苏省文物保护研究所、江苏省非物质文化遗产保护研究所、古建筑研究所、陈列艺术研究所、古代艺术研究所、办公室(下设财务管理中心、文化交流中心)、人事组织部、典藏部、社会服务部、文物徵集部、《东南文化》编辑部、图书信息部、文化创意部、安全保卫部、物业后勤部等部门,另附设国家文物进出境审核江苏管理处、江苏省文物总店。

人员构成

截至2013年底,全院有在编人员221名,其中具有大专以上学历的有143人(研究生29人、本科55人),具备中级以上专业职称的有81人(正高23人、副高30人)。另有300余名契约用工。

旅游信息

地理位置

南京市玄武区中山东路321号(靠近中山门)

开放时间

周一:9:00-12:00(11:00停止领票进入),周一逢国家法定节假日全天开放。

周二至周日:9:00-17:00(16:00停止领票进入)

周边交通

捷运:南京捷运2号线 明故宫站

公交:5路、9路、34路、34路区间、36路、55路、59路、201路、202路、Y5路(到中山门站下步行50米)

注意事项

为了保证安全以及人们的参观效果,南京博物院参观免费不免票。领票后请排队依次通过安全检察进入展览大厅。

领票方法:持有效身份证件,到南京博物院物华天宝——艺术陈列馆领票处领取参观劵;团体参观须提前一天电话预约凭单位介绍信或旅行社任务派遣书在发票处领票。