民间也有一种以“升”为计量单位的方法,一升是一斗的十分之一,一升米1.5斤3/4公斤。过去人在没有标準度量衡的基础上,发明了这种以容量来测量稻穀的方法,还是很好用的。有很多文学作品中揭露了地主放高利贷採取了小升(斗)出,大升(斗)进的手段欺诈农民。反映了封建社会的剥削制度。

基本介绍

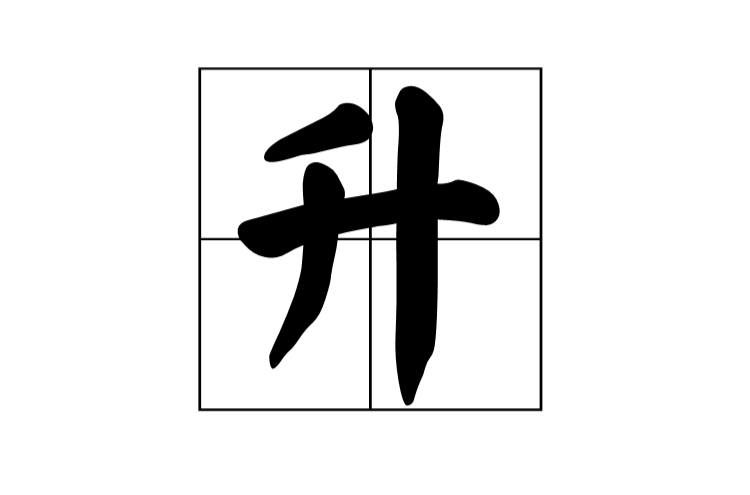

- 中文名:升

- 外文名:liter

- 类型:容积单位

- 表示符号:L

- 次级单位:毫升(mL)

- 出处:《汉书·律曆志上》

基本释义

升,容积单位。

升在国际单位制中表示为L,其次级单位为毫升(mL)。升与其他容积单位的换算关係为:

1L=1000mL=0.001立方米=1立方分米=1000立方厘米

1L=1dm*1dm*1dm=10cm*10cm*10cm

1mL=1立方厘米=1cc

1立方米= 1000升

换算公式

一升=1000毫升,一加侖(美)≈3785.411784毫升,一加侖(英)≈4546.09188毫升。

另,韩国一升约1800毫升,日本一升约1803.9毫升。

交叉换算:一升≈0.26加侖(美),一升≈0.22加侖(英)。

古文记载

《汉书·律曆志上》:量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也。本起于黄钟之龠,用度数审其容,以子谷秬黍中者千有二百实其龠,以井水準其概。合龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛,而五量嘉矣。

《隋书·律历上》:魏陈留王景元四年,刘徽注《九章商功》曰:“当今大司农斛圆径一尺三寸五分五厘,深一尺,积一千四百四十一寸十分之三。王莽铜斛于今尺为深九寸五分五厘,径一尺三寸六分八厘七毫。以徽术计之,于今斛为容九斗七升四合有奇。”此魏斛大而尺长,王莽斛小而尺短也。

开皇以古斗三升为一升。

古制换算

汉唐制度,一斛=10斗=100升=1000合=2000龠。宋代改制,以重量单位石为容量单位,一石=2斛=10斗,今废止。

秦汉时期,一升约180~220毫升。魏晋时期大幅增长,至隋唐辽宋时期,一升约600~660毫升。宋元时期继续增长,明初一升约1000毫升,此后也有增大现象。

陕西曆代量制文物简况表:

序号 | 原序号 | 器物名称 | 朝代 | 实测(毫升) | 说明 |

1 | 1 | 陶缶 | 战国 | 18210 | 容十斗(战国)每升合182.1毫升 |

2 | 2 | 高陵君铜鼎 | 战国·秦 | 2990 | 一斗五升大半(三分之二)(秦)每升约合190毫升 |

3 | 6 | 两诏铜椭量 | 秦 | 980 | 容半斗(秦)每升合196毫升 |

4 | 7 | 平都铜椭量 | 西汉 | 645 | 容三升小半(三分之一)(西汉)每升约合194毫升 |

5 | 16 | 磻溪汉鼎 | 西汉 | 2223 | 容一斗一升(西汉)每升约合202.1毫升 |

从以上五个秦汉量具看,即使在同一个朝代(或政权)统治下,不同时期、不同地点也有不同的标準。

运用及换算

中国古代官府以容量为準,收粮或支付官员俸禄。类似的,市场也以容量为準交易粮米(包括麦、粟等)。

以比重0.8或0.9的粮食计算(注:一升水重一公斤):

根据《汉书·律曆志上》:一斛为两千龠,黍两龠重一两,一斛黍重一千两,即62.5斤。因此,秦汉时期,一斛黍重约半石,一石黍积约两斛。(注:秦汉一两16克,因此一斛黍重16千克)。

根据秦汉一升黍重十两(约190毫升黍重约160克),该黍比重约0.85左右。

根据南宋改斛为石(已废止):南宋中期十斗(容量一石)粮食重约一百二十斤(重衡一石),比重0.9的粮食一百二十斤体积约八万毫升,得每升约800毫升。(注:南宋一斤约600克、一两约37.5克)。

根据清末一升米重2000克:比重0.9时每升2222毫升,比重0.95的情况下,得每升约2100毫升。

附:

《汉书·律曆志上》:衡权者:衡,平也;权,重也,衡所以任权而均物平轻重也。权者,铢、两、斤、钧、石也,所以称物平施,知轻重也。本起于黄钟之重,一龠容千二百黍,重十二铢,两之为两(二十四铢为两),十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。

大斗进小斗出

在科学技术不够发达、标準度量衡不够大众化的时代,民间普遍以“升、斗”等容量单位来测量粮食的分量,这是时代的印记。

在这种计量体系中,一升是一斗的十分之一,(清末民国)一升米就是2000克(也就是4市斤)左右。

有很多文学作品中揭露了地主放高利贷採取了小升(斗)出,大升(斗)进的手段欺诈农民,反映了封建社会的剥削制度。