《十五贯》是清初戏曲作家朱㿥的传奇作品。剧本根据《醒世恆言》中的《十五贯戏言成巧祸》改编,写熊氏兄弟各遭冤案,双双被判死刑。监斩前夜,苏州知府况钟梦见有两只熊前来向他乞哀,于是上奏请求複审,平反了冤案,揭露批判了主观臆断和循规蹈矩的官僚作风,歌颂了实事求是的精神。剧本情节曲折紧凑,採用了双生旦结构,这有利于增强故事的传奇性,能更好地实现戏曲出与出之间的反接,在充分利用演员资源、增加演出收入等方面显示其优长。此剧后来被多次改编,至今仍是常演的剧目。

基本介绍

- 作品名称:十五贯

- 作品别名:双熊梦

- 创作年代:明末清初

- 文学体裁:戏剧文学

- 作者:朱素臣

剧情梗概

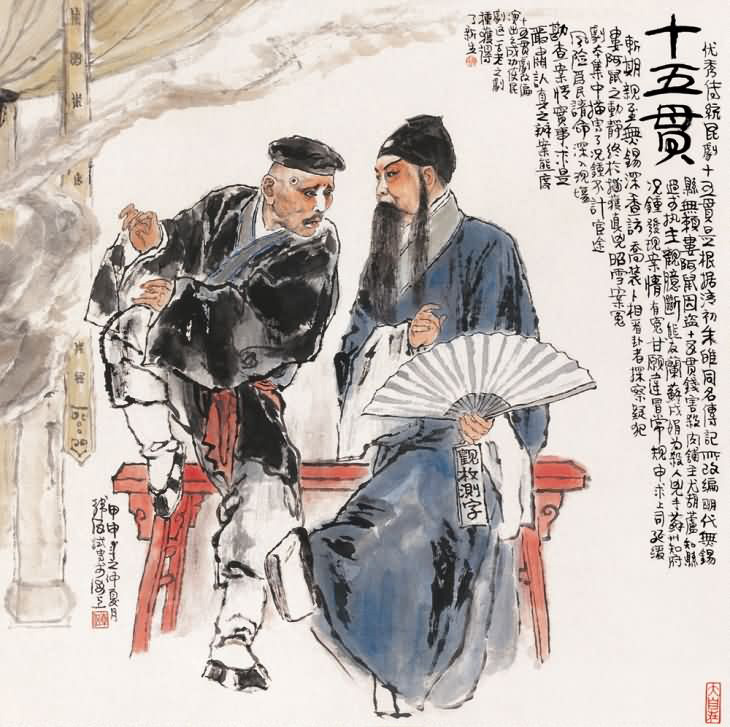

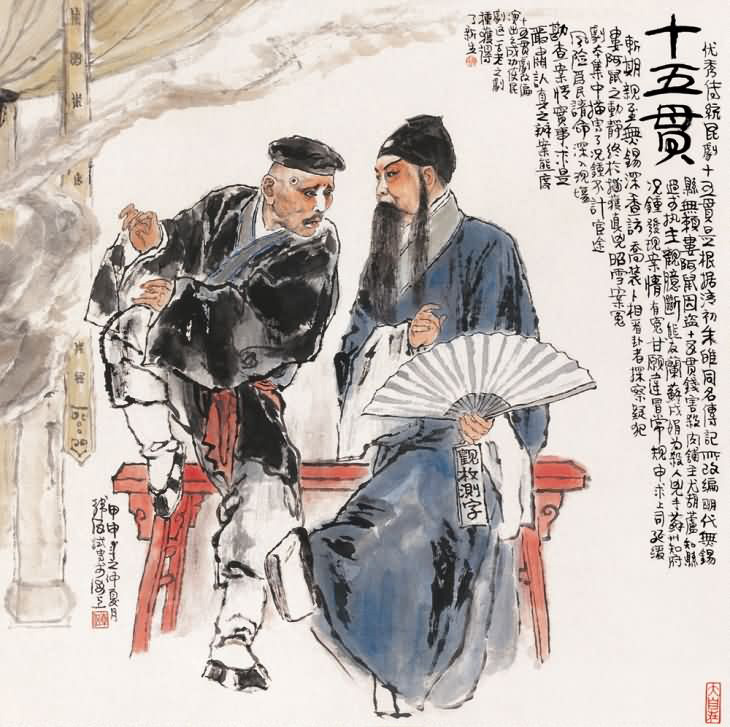

《十五贯》是根据《醒世恆言》中的《十五贯戏言成巧祸》改编的,而《十五贯戏言成巧祸》又是从宋元话本《错斩崔宁》稍加修改而成的。《十五贯》故事情节有两条线索,本来是两个独立的“十五贯”故事,但作者按照“无巧不成书“的原则编入了一个故事中,并让人物有了某种联繫,空间的压缩使故事更加充满了巧合。 中国画《况钟测字》

中国画《况钟测字》

中国画《况钟测字》

中国画《况钟测字》第一条线索是弟弟熊友惠和侯三姑的冤案。淮安山阳县有熊氏兄弟二人,哥哥熊友兰出外做工,弟弟熊友惠在家读书。邻居冯玉吾是商人,家道小康,其子锦郎面目丑陋,举止粗俗,偏偏所娶的童养媳侯三姑“容颜娉婷”、“资性伶俐”,玉吾便先入为主地认为三姑怀有二心。玉吾将一付金环和十五贯钱交给三姑保管,友惠的读书声隔墙传来,三姑连连称讚,玉吾心中疑云不散,为防备三姑爱上芳邻,遂令她连夜迁入内室。这边厢的一切动作都被友惠听在耳中,为避嫌疑,他也决定迁进内室,与三姑依然只有一墙之隔。

某天夜里,鼠祸大起,金环和十五贯钱都被老鼠叼到了熊家。不堪鼠声搅扰,友惠一大早起床读书时,突然发现了老鼠叼来的金环和钱。友惠本来囊中羞涩,正愁无米下锅,并未多想这些物品的来由。门外有人叫卖老鼠药,友惠买来掺入麵饼,并把毒饼放入鼠穴,然后持金环到冯家的店铺换取钱米,被玉吾见到,武断地认定是三姑私下所赠,一场风波顿时兴起。

锦郎满腔怒火,急匆匆回家兴师问罪,却不巧在门口发现了老鼠衔来的毒饼,千不该万不该,居然误食中毒身亡!冯家自然将友惠和三姑联繫起来,一併告到县衙,说他们不但通姦,而且谋杀亲夫,实在是十恶不赦之罪。县令过于执听信冯家的一面之词,又见三姑生得如花似玉,便认为她必定不安于室,美貌被祸,其来有自。过于执既然认定侯三姑与友惠有姦情,那就再不肯听其申辩,不由分说将二人屈打成招,可怜两个无辜之人就这样被定为死罪,冯家还不依不饶,逼迫友惠交出十五贯钱。友兰听说兄弟被捕入狱,心急如焚,带着客商陶朱公慷慨相赠的十五贯钱,赶回家去。

第二条线索是熊友兰和苏戍娟的冤案。无锡屠户游葫芦借得十五贯,喝得醉醺醺的,回家后和继女苏戍娟开玩笑,戏称是卖她所得,苏戍娟不愿为奴,连夜出走投亲。

当地无赖娄阿鼠潜入游家,杀死游葫芦并盗走了十五贯钱。戍娟路遇客商陶朱公的伙计熊友兰,两人同行。众街坊发现游葫芦遇害报官后,公差连忙追赶,抓住了苏戍娟和熊友兰。儘管苏戍娟说明自己是去高桥投奔姑母,熊友兰也说自己是过路人。但众人还是半信半疑,杂在人群中的娄阿鼠却一口咬定“人在赃在”,游葫芦为友兰和戍娟杀害。由于友兰身上正好带着十五贯钱,众人便认为人赃俱获,于是将熊友兰和苏戍娟二人扭送县衙。正好,过于执升任常州府理刑,审理戍娟和友兰一案,又将二人屈打成招,判为死罪。

苏州太守况锺受命监斩两对年轻人,却在城隍庙做了一个奇怪的梦:两野人各衔一鼠,案前长跪,作哀泣状。况锺由此受到警示,行刑前,两对年轻人鸣冤,况锺发现两桩案子疑点重重,决定暂缓行刑,连夜求见都察院御史周忱,为四人请命,要求複审。周忱虽则昏庸,不愿劳烦,但仍感其恳切,遂以半月为限,令其查明案情。于是况锺星夜赶往淮安,到冯、熊两家仔细勘察。结果在熊家,他发现了一个老鼠洞,掘开一看,竟然找出一只掺有鼠药的麵饼和冯家丢失的十五贯钱。于是,锦郎遇害一案真相大白,“兇手”原来是老鼠!这个案子的解决看上去非常容易,但如果不是况锺事先梦境提示,先入为主,以过于执草草之性,绝对不会留意这些蛛丝马迹。

初战告捷,况锺又马不停蹄地赶赴无锡,因为杀人案已过去多时,现场没有更多的证据,况锺无奈,决定假扮算命先生微服私访。

话说陶朱公贩货回乡,恰好到城隍庙进香。而杀人兇手娄阿鼠听说苏州知府大人况锺要亲自重审游葫芦被害一案,预感不妙,他心惊肉跳,彷徨无计,坐立不安,决定来城隍庙求籤,看看自己的祸福。

娄阿鼠与陶朱公相遇,讲起了游葫芦一案。正好,况锺也私访至此,偷偷听到了他们的谈话。陶朱公得知自己当初资助熊友兰的十五贯钱居然成了杀人的证据,决意去官府为友兰作证辩冤。这个证人的出现确实是非常有利的证据,娄阿鼠惊慌失措,连忙阻止。在一旁察言观色的况锺发现娄阿鼠形迹可疑,决定出击。此时,虽未正式过招,但娄阿鼠已方寸大乱,六神无主,而况锺却从容镇定,反倒彼明我暗,占了先机。他亮出招牌,叫娄阿鼠测字。此时,娄阿鼠的心理是非常矛盾而複杂的,一方面,他做贼心虚,唯恐测字灵验,罪行暴露,因而小心谨慎,支支吾吾;另一方面,他又真切地希望况锺确实神机妙算,指点他逃脱惩罚,因此,他又不得不在遮遮掩掩中透露一点真实的情况。而他所测的字,正是“鼠“字。对此,况锺洞若观火。他以老鼠的种种特点比拟娄阿鼠,随机应变,步步紧逼,既合乎测字的规律,又语语击中娄阿鼠的心病,俨然一个经验老到的江湖术士。

首先,他让娄阿鼠说出用“鼠”字占卜的是官司,接着又在“鼠”字上大作文章,说该字笔划是双数,属阴爻,而鼠又属阴,因此是阴中之阴,卦象隐晦,一时间看不清楚,很难判断。其实,在这里他巧妙地设了一个套,目的是诱使对方透露更多的信息。急于测知吉凶的娄阿鼠自然看不透其中奥妙,晕晕乎乎地往套子里钻,说出是害怕官司缠身。况锺更进一步问他是代占还是为自占,他自然不敢明说,更不肯承认。然而况锺根本不给他喘息的机会,立即指出他是其实是自占,并利用老鼠为十二生肖之首和善窃的特点,指出他为“造祸之端”,一针见血地指出官司其实源于偷窃。娄阿鼠没想到被突然说中心事,一下子就呆了。不等他反应过来,况锺又逼进一步,借“游”与“油”的谐音,指出他偷窃的人家其实姓游!

这真如晴天霹雳!原本已成惊弓之鸟的娄阿鼠震惊不已,满面灰色,心理防线被彻底摧毁,只好如实坦白自己的案情。到这时候,他不仅对况锺佩服得五体投地,深信不疑,甚至还很可笑地将逃生的希望都寄托在况锺身上。于是,况锺顺水推舟,请君入瓮,让他上了自己的船。在此之前,况锺已经调兵遣将,在浒墅关埋下了伏兵,于是,生性多疑的娄阿鼠糊里糊涂地自投罗网。

剧本目录

| 卷别 | 出序 | 题目 | 卷别 | 出序 | 题目 |

|---|---|---|---|---|---|

上卷 | 第一出 | 开场 | 下卷 | 第十四出 | 阱泪 |

第二出 | 泣别 | 第十五出 | 夜讯 | ||

第三出 | 鼠窃 | 第十六出 | 乞命 | ||

第四出 | 得环 | 第十七出 | 踏勘 | ||

第五出 | 摧花 | 第十八出 | 廉访 | ||

第六出 | 饵毒 | 第十九出 | 擒奸 | ||

第七出 | 陷辟 | 第二十齣 | 恩判 | ||

第八出 | 商助 | 第二十一出 | 请罪 | ||

第九出 | 窃贯 | 第二十二出 | 考试 | ||

第十齣 | 误拘 | 第二十三出 | 谒师 | ||

第十一出 | 如详 | 第二十四出 | 刺绣 | ||

第十二出 | 狱晤 | 第二十五出 | 拜香 | ||

第十三出 | 梦警 | 第二十六出 | 双圆 |

人物形象

况钟

剧中的况钟是一个为民请命的清官,他奉命监斩,本来没有复勘的责任,但他发现二熊案情有重大疑点,于是为冤民请命,连夜叩见都爷。他甘冒降级的处罚,不顾巡抚的拒绝和斥责,据理力争,并以官印为质,不怕丢乌纱帽。为了复勘案件,他不辞辛劳,亲赴淮安、无锡等地踏勘,最后在私访中查出真兇,平反了原先的冤案。 连环画《十五贯》封面

连环画《十五贯》封面

连环画《十五贯》封面

连环画《十五贯》封面周忱

巡抚周忱是个位高权重不恤民苦的官僚。他自己不认真审理案件,对况钟的申诉很不耐烦,并以“三推六问,朝审已过”为藉口拒绝复勘二熊案件,甚至朝廷大典压人。因况钟的坚持,他恼羞成怒,竟用“独抗天条”的大帽子来压人。最后况钟递上官印,他才勉强允许以半月期限复勘案件。

过于执

山阳县知县升任常州府理刑的过于执,是一个集清官与贪官于一身、有丰富个性的人物。他“决意要做清官,凡有词讼,一概秉公审理”,不同于贪赃枉法、蝇营狗苟之辈。但是,他过于相信自己的执拗判断,陷入了主观片面的泥淖,想当然地将熊友蕙、熊友兰兄弟的案子打成铁案。这是在前代作品中未见过的典型的官吏形象。

作品鉴赏

整体赏析

《十五贯》以它独特的成就,在戏曲文学史上放射着异彩。在戏的结尾,作者借剧中人之口颇为自信地说:“笑有声,哭有泪,文章真率动人宜,可亲白雪阳春属和稀。”是说《十五贯》这个戏,能使人哭,能使人笑,以真率动人,只是它像《阳春白雪》一样高雅,其他作品很难与之相比。 连环画《十五贯》选页(王弘力绘製)

连环画《十五贯》选页(王弘力绘製)

连环画《十五贯》选页(王弘力绘製)

连环画《十五贯》选页(王弘力绘製)这部作品的情节主要由一系列巧合纠结而成,奇之又奇。同时,这些巧合都是百姓的日常生活琐事,散发着浓厚的生活气息。而且,平反冤案的过程既彰显着民间智慧强大的力量,又极富喜剧色彩。因此,这部作品能够酿造出浓浓的民间趣味,赢得了百姓的喜爱。

此剧将两个“十五贯”的故事巧妙地编排在一起,营构了作品的双生旦结构。第一个十五贯的故事描写弟弟熊友蕙和邻居侯三姑的冤案,第二个十五贯的故事描写哥哥熊友兰和苏戍娟的冤案。两案最初均由过于执审理,屈打成招后定下死罪;后均由况钟重审翻案;结局为双熊高中,分别与侯苏结好。《十五贯》的情节结构曾引起诸多批评。如有人认为其结构複杂,情节离奇,过于巧合,两线交错,观众未必看得懂,且26出要演三四晚,太冗长了,如果删去熊友蕙一线,便线索单一,眉目清新。但是如果仔细推敲,无论从文本、演出、经济等角度考虑,双生旦结构都有其明显的优长。

一、双生旦结构拓展了故事空间,有利于增强故事的表现力。首先,就戏曲文本而言,双生旦结构能扩充作品的容量,内容更充实,形象塑造更为充分而鲜明,主题也得到更深入的揭示。剧本沿两条故事线索展开,讲述了两个“十五贯”的故事,出现了两个男主角和两个女主角,内容相当丰富充实。全剧26出,上、下两卷各13出。上卷写二熊冤案的形成,情节交错行进;下卷写况钟平反冤案和二熊高中完婚,两案彼此观照。社会历史本身是极其複杂的,生活内容更是千变万化,人际关係也是错综複杂;作为生活真实的艺术反映,如果採用单一生旦结构,内容会略显单调乏味,而一旦採用双生旦结构,照顾到了不同故事之间的横向联繫,会在一定程度上弥补这一缺陷。剧本情节虽然包含两条故事线索,但情节行进过程并没有多余的枝蔓,从冤案形成到冤案侦查、再到冤案告破,一气贯穿,整部作品神气凝聚,格局紧凑精妙。由于採用双生旦结构,两个故事之间发生紧密联繫,无形中扩充了作品的容量,增强了戏剧表现力。其中《狱晤》一出甚为精彩:熊氏兄弟在死牢里重逢,等待他们的可能是同赴黄泉的悲惨命运,两人均百感交集。这一出唱词也甚为动人,长期以来都是深受民众喜爱的经典剧目。如果删掉了熊友蕙这条线,即不存在兄弟狱中相会的场景,这齣戏也就只能被删掉。如果这样,其场景之令人悲悯、其情境之催人泪下的艺术效果也无从显现,这一作品的戏剧文学质素也会大打折扣。《曲海总目提要》对此赞曰:“情节甚紧凑,唱演最动人。”

从文体看,戏曲有求新求奇的创作要求。李渔曾提出:“古人呼剧本为传‘奇’者,因其事甚奇特,未经人见而传之,是以得名。可见非奇不传。”由此可见,故事传奇性对一部戏曲作品而言至关重要。要增强作品的传奇性,剧作家一般会着力于情节人物之奇和艺术表现之奇,而双生旦结构在这两个方面都有独特的优势。其一,双生旦结构的作品有较大的篇幅空间,作者可用更多笔墨展开奇异情节的描写,以塑造传奇人物。《十五贯》多了一条情节线索,就多出了熊友蕙侯三姑不约而同地迁往内室、老鼠衔金环和毒饼、锦郎误食毒饼身亡、况钟梦见双熊衔鼠鸣冤等一串奇巧的情节。偶获奇梦、连破两案的情节,也使况钟形象的传奇色彩更为浓烈。其二,双生旦结构的悬念设定更为便捷,作者可以在关键时刻将其中一条线索按下不表,展开对另一条线索的铺写,适当时候再重新拈起前一条线索。《十五贯》第4出《得环》,友蕙意外拾到老鼠衔来的金环。读者可能很想知道友蕙会拿金环去做什幺,这金环会不会被冯玉吾发现。但作者没有沿着这条线写下去,而是给读者设了一个悬念,在此处插入了苏戍娟和继父游葫芦的冲突,转而又写熊友蕙一线。这样就给读者留下了更多想像空间和阅读期待,激发读者浓厚的阅读兴趣。

《十五贯》两个故事并非毫无联繫,而是紧密交织,互相照应。两件冤案的主人公是一对亲兄弟,这本身就是一种联繫;哥哥为了救弟弟引发第二宗冤案,这又使故事之间发生勾连。两桩冤案有很多共同点:两案都起于鼠祸,只不过一个是自然界中的老鼠,一个是社会生活中专事偷盗的鼠辈;两案都因金钱问题引起,最终都归为私通杀人的情感问题;两案最初都是过于执审理的,都因其刚愎自用而形成冤案;两个案子都由况钟重审才得以真相大白;熊氏兄弟都是“大难不死必有后福”,最终都高中并完婚。熊氏兄弟都是政治清白的读书人,却都被捲入官司,定为死罪,足以说明当时社会之黑暗,普通百姓之苦难。过于执审理两件案子都是凭主观臆断,对疑犯严刑逼供,最终错判,也足以说明昏官断案态度之草率、办事能力之低劣。双生旦情节的交织,深化了主题。况钟对于两个案子採用了两种不同的查案方法。对于“有墙壁可据踏勘得”的案子,他亲临现场踏勘,通过仔细勘察找到了鼠洞及洞里的毒饼和十五贯钱,从而查明了案情。对于“今无影无蹤”的第二桩案子,他没有勘察现场,而是化装成一个算命先生到城隍庙去打探讯息。他通过测字攻破了娄阿鼠的心理防线,查明了案情。对不同的案件採用不同的方法,说明了他注重调查研究、实事求是的办案态度。两件案子都顺利告破更说明他断案如神。作品高度讚扬了况钟不顾个人安危、为民请命的高尚品格和明察秋毫的办案能力,表现了人民对况钟的尊敬爱戴和对清官的渴盼。

《泣别》一出叙其父母早逝、命运悲惨,兄弟两人感情甚笃,都愿意出门务工供对方读书;两人为人都正直清白:友蕙为避嫌疑将书房迁入内室,友兰见到苏戍娟时、因其身世可怜且顺路,才与她同行;两人高中后,过于执分别为他们和侯苏牵红线,为避嫌疑两人都拒绝了;两人都才华横溢,双双高中便是明例;两人都知恩图报,官位高过况钟,仍不忘况钟救命之恩,路过苏州时脱下官服,三步一叩到况钟府上致谢。哥哥的老成持重、度量宽宏和弟弟的苦读寒窗、年少气盛,也在两相比较中愈发显得鲜明。总体看来,双生旦结构和单生旦结构相比,无论是在塑造况钟形象还是在塑造熊氏兄弟形象方面都更成功。

二、双生旦结构能更好地实现戏曲出与出之间的“反接”双生旦结构也是长篇传奇的演出策略之一。作为古代戏曲的重要种类,传奇不能只留在案头,更要满足舞台演出的需要。正如李渔所说:“填词之设,专为登场。”一涉登场,则双生旦结构的优长立即显现。戏剧艺术是一种平民艺术,贴近人们的生活,深受下层人民的欢迎,是人们茶余饭后的娱乐节目。李渔曾言:“传奇不比文章。文章作与读书人看,故不怪其深;戏文作与读书人与不读书人同看,又与不读书之妇人小儿同看,故贵浅不贵深。”普通观众看戏,并不去分析作品的辞藻典故,更多是为了看情节、看热闹,获得身心愉悦。双生旦结构的戏剧人物更多,剧情更曲折,戏剧性也更强。《十五贯》採用了双生旦结构,两条情节线索彼此交织,可谓你方唱罢我方登场:《狱晤》《谒师》两齣,两个男主角同时登场;《阱陷》《刺绣》两齣,两个女主角同时登场;《恩判》《双圆》两齣,两个男主角两个女主角同时登场,其场面之热烈,氛围之活跃可想而知。这样的舞台演出看点更多,观众娱乐心理也能得到更大的满足。

康保成说:“所谓反接,就是指前后两齣戏,或在容量上,或在感情上,或在风格与行当上,或在表演功夫上,互相形成鲜明的对比。具体说,有大场子和小场子的相接,喜剧场子与悲剧场子相接,生旦戏与净丑戏相接,文戏与武戏相接,热闹场面与安静场面相接,唱工戏与做工戏相接,等等。戏剧的双生旦结构更易实现这种反接。《十五贯》第3出《鼠窃》和第4出《得环》是大小场子的反接;第4出《得环》与第5出《摧花》,第24出《刺绣》与第25出《拜香》分别是生旦戏的反接;第7出《陷辟》与第8出《商助》是悲喜剧的反接;第9出《窃贯》与第10齣《误拘》是唱工戏与做工戏的反接。这样的反接使演出过程冷热相济、张弛有度、摇曳多姿,从而令观众的情绪、心理、趣味等得到充分的调剂和最大限度的满足,有效地避免了因长时间观看单一的戏剧情节进程所可能导致的审美疲劳。利用双生旦结构对实现各类反接,对提高演出效果而言是十分必要的。

俗话说“台上一分钟台下十年功”,戏剧演出对演员素质要求很高。演员在舞台上既有各种说唱表演,又要做各种舞台动作,所以体力消耗也很大。有的戏剧演出还要求演员包头,而演员在包好头后能坚持的时间是非常有限的。所以如果一个演员在同一个时间段内连演数场,可能会因为体力不支而严重影响演出效果。双生旦结构能很好地解决这一问题。不同故事的不同生旦演员交错登场,一方登场、另一方即可休息,主要生旦演员不致于过度疲劳,这就大大提高了演出效率。比如该剧第2出是双生主唱,第3出就是小旦主唱,第4出是小生主唱,第5出就是正旦主唱。主要演员的出场顺序在这种结构的交错中巧妙而自然地错开了,每位主要演员都获得了充足的休息时间。在配戏过程中双生双旦可以带动彼此更快地入戏,避免一人唱独角戏时容易出现的分神现象。在同一齣戏中双生或双旦都是主角,拥有同等重要的地位。他们同时登台演戏彼此之间也会形成一种竞争。因为同为一个戏班服务,他们的竞争多是良性的;竞争带来的压力会促使演员不断完善自己的演技,因为他们明白逆水行舟不进则退,唯有竭力做到尽善尽美,才能在登台较量中脱颖而出,立于不败之地。这种竞争意识会使得整个戏班演出水平不断提高,演出自然变得更加精彩。

也许有人会质疑这样内容充实、人物众多、极富变化的戏剧演出,观众是否能接受,会不会出现食而不化、“观众也未必看得懂”的现象。事实上,这种担心大可不必。从宋元杂剧起到《十五贯》的创作时代,戏曲艺术已经有好几百年的历史了,人们对戏曲也已经有了相当的了解和认识。明末清初又恰是戏剧发展的鼎盛时期,戏曲演出已经相当职业化、专业化,民间职业戏班也相当普遍和繁盛,《十五贯》演出最甚的苏州城,彼时的商品生产不断扩大,商品流通也日益频繁,成了各地商人云集的大都市,城市经济也获得了前所未有的发展。“商人为了洽谈商务,招待客户,奉承官府,交好士民,或者为了博取声誉,扩大名声,聘请戏班演戏是其重要手段。’’商人在会馆内筑戏台,并出钱资助剧团演出。在这种资助和推动下,苏州戏曲事业如雨后春笋般蓬勃发展,戏班林立,演出增多,戏曲文化光彩夺目。“自明代中期以来,苏州因其崑曲艺术的人才不断涌出而名伶荟萃,直到清代,苏州始终是全国的崑曲中心之一。”深厚的戏曲艺术底蕴,影响了一代又一代的苏州人,长期的耳濡目染和艺术薰陶,培养了苏州人较高层次的戏曲欣赏水平和欣赏追求。因而,欣赏双生旦结构的剧作,对苏州观众来说并非难事。恰恰相反,这种稍显複杂的戏剧演出,反而更能适应他们的审美需求。在这样的情势下,戏曲接受者的审美趣味和审美需求会进一步激发戏曲作家的创作热情,双生旦结构也成了苏州剧派作家普遍遵循的艺术準则。如朱佐朝的《双和合》《吉庆图》,陈二白的《双冠诰》和邱园的《御袍恩》等戏剧作品也都是採用双生旦结构。《十五贯》採用双生旦结构,一方面是遵循了苏州剧派普遍的创作準则,符合观众的欣赏习惯和欣赏需求;另一方面,该剧独特的双生双旦的角色安排,又给观众带来了更多的新鲜感,满足了观众求新猎奇的心理。

三、双生旦结构戏剧能充分利用演员资源,带来更好的经济效益戏剧从其产生起便具有商业性质,因此,考察一部传奇作品的经济因素是非常必要的。《十五贯》採用双生旦结构,在吸引观众、充分利用演员资源、增加梨园收入等方面都有自己独特的优势。戏剧演出作为一项商业活动,在一定程度上是以谋取利益为目的的。梨园艺人的衣食父母就是听戏的观众。因此戏剧演出必须充分考虑到观众的实际情况,儘量满足观众的审美需求。市民阶层的观众白天一般都有工作,只有晚上才有时间去看戏。但是明清传奇一般篇幅都比较长,需要的演出时间很长。明中后期的传奇剧本通例每本在31出到50齣之间,从时间上看,演出需要十来个小时,如果搬演全本,必须整夜演出;如果每天演数出,也得演出好几天才能完成。对观众而言,能通宵达旦地看戏的并不多,而有头无尾的演出肯定是不会受中国观众的欢迎的,所以缩长为短或化整为零便成了大势所趋。但如果剧本篇幅过于短小,故事的内容就会显得单薄,戏剧性也将大打折扣。双生旦结构的戏剧不长不短,既能吸引观众的欣赏兴趣,又能提高戏班的票房价值。从事戏曲创作的大多是被排挤出正统文人行列,生活在社会底层的布衣文人。他们不仅社会地位低下,生活状况也非常拮据。朱素臣毕生都没有参加科考,是一位职业的戏曲作家,戏剧创作就是他生活的重要经济来源。如果传奇作品过于短小,少于20齣,那幺剧作就不可能卖出很高的价钱,作家生活自然会受到影响。《十五贯》採用了双生旦结构,铺衍两个故事,共26出,上下卷可放在两个晚上连续演出,是恰到好处的——既不过于冗长也不过于短小,既有充分的空间展开矛盾冲突使故事波澜起伏,又不会过多地耽误观众的休息时间。它在满足观众欣赏需求的同时,也为剧作家带来了可观的经济利益。

戏剧演出的成败,除了与剧本的选择密切相关外,更重要的是演员的演出水平的高低。戏曲演出是一门融合了音乐、舞蹈、杂技、绘画、雕塑、文学等综合因素的表演艺术,因此培养出色的戏曲演员绝非易事。比如科班演员的培养一般需要经过“选材”“审材”“坐科”“出科”“报师”等一系列複杂的过程。入班弟子要经介绍人保送由社长和教师等统一面试。身段体形、嗓音条件、健康状况都要一一检查。初步确认后还须观察一段时间,待确认可资培养后方订立契约。经过半年左右的时间,进一步观察,根据其体态、资质、容貌、嗓音等条件再决定其所学行当。然后正式在科班学习,坐科时间大约为七年。所谓“冬练三九,夏练三伏”,演员坐科期间,丝竹、唱腔、姿态和妆容等每一项都必须勤学苦练。待学习期满,演员掌握了一定的技艺就可以出科了。但出科以后一般还要有一年左右的时间为科班效力,即所谓的“报师”。总体算来,培养一名戏曲演员需要九年甚至更长时间,其中花费的人力、物力、财力就更不用说了。但演员能光鲜亮丽地站在舞台上表演的时间并不长,到了一定的年龄他们就不得离开舞台,因而演员登台演出的机会相当宝贵。《十五贯》採用双生旦结构,双生双旦可以同时登场,不仅使剧情显得更热闹,还能充分利用宝贵的演员资源,让演员在一定的时间内有更多的机会向观众展示自己。梨园甚至还可能通过这一部作品的演出同时捧红两对正在成长中的生旦演员。这就大大降低了捧红演员所需的成本。

由此可见,《十五贯》採用了双生旦结构是有其固有的优长的,它在中国古代戏曲发展史上有独特的地位和意义。它既不同于南曲戏文大多採用的生旦离合的双生旦结构,如《琵琶记》;也不同于清代传奇中明暗线交织,以男女之情写兴亡之感的双生旦结构,如《桃花扇》;它是双生双旦的双线结构的代表作品。它既对以往生旦离合的双生旦结构有所继承和发展,又对后世传奇作品的双生旦模式产生积极影响。可以说,它是古代戏曲双生旦结构艺术发展历程中不可缺少的一环。

名家点评

吴国钦《中国戏曲史漫话》:结构複杂,情节离奇。

王世德《〈十五贯〉研究》:太冗长。

后世影响

20世纪50年代,《十五贯》被改编为崑曲,并成为崑曲的代表性作品。1956年1月,由浙江国风崑苏剧团上演的崑剧《十五贯》在杭州登台亮相。1956年4月,《十五贯》晋京演出。4月17日,毛泽东在中南海怀仁堂观看演出,大为讚赏。崑曲《十五贯》在北京演出了46场。期间周恩来连看了两场,盛讚《十五贯》是“改编古典剧本的成功典型”,并说:“一齣戏救活了一个剧种。”1956年5月18日,《人民日报》发表了田汉执笔的题为《从“一齣戏救活了一个剧种”谈起》的社论,称讚崑曲《十五贯》是贯彻“百花齐放、推陈出新”戏曲改革方针的良好榜样。

后来,《十五贯》又陆续被其他地方剧种改编,如豫剧、晋剧、潮剧、秦腔等;还多次被改编为影视剧,如陶金执导的崑曲电影《十五贯》和熊伟执导的秦腔数字电影《十五贯》,电视剧《江南传奇之十五贯》《十五贯传奇》(又名《百烈刀》)等。

作者简介

朱㿥,明末清初戏曲作家。生卒年均不详,约崇祯十七年(1644年)前后在世。字素臣,号苼庵,江苏吴县人。毕生致力于戏曲创作和研究,通晓音律,工戏曲,着有《十五贯》《翡翠园》等传奇十九种,现存九种。