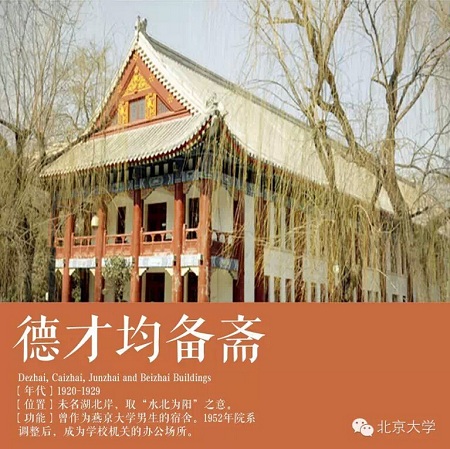

德才均备斋

别名:斐斋、蔚斋、乾斋、复斋或者红一楼、红二楼、红三楼、红四楼。

文物时间:1920至1929年地理位置:四斋布置在未名湖北岸,取“水北为阳”之意。

文物类别:建筑遗蹟

体斋(湖滨楼)健斋(平津楼)全斋

文物时间:1920-体斋、健斋1929[1],全斋1952,1998年修缮体斋、健斋,2009年修缮全斋文物位置:未名湖北岸文物类别:建筑遗蹟

[1]全斋建成年份存疑,见后注

基本介绍

- 中文名:北大德才均备斋

- 别名:北大未名湖西北侧红楼区

- 别名:斐斋、蔚斋、乾斋

- 文物类别:建筑遗蹟

- 文物位置:未名湖北岸

德才均备体健全斋

德才均备斋

别名:斐斋、蔚斋、乾斋、复斋或者红一楼、红二楼、红三楼、红四楼。

文物时间:1920至1929年

地理位置:四斋布置在未名湖北岸,取“水北为阳”之意。

地理位置:四斋布置在未名湖北岸,取“水北为阳”之意。

文物类别:建筑遗蹟

体斋(湖滨楼)健斋(平津楼)全斋

文物时间:1920-体斋、健斋1929[1],全斋1952,1998年修缮体斋、健斋,2009年修缮全斋

文物位置:未名湖北岸

文物类别:建筑遗蹟

文物位置:未名湖北岸

文物类别:建筑遗蹟

德才均备体健全斋坐落于北京大学未名湖北岸,是一个有七个宅院组成的仿明清式古典建筑群落,由西向东依次设计为“德斋”“才斋”“均斋”“备斋”“体斋”“健斋”“全斋”。其中“德斋”“才斋”“均斋”“备斋”与西面的民主楼平行,在未名湖北岸呈直线排列。“体斋”和“健斋”坐落于德才均备四斋以东,“全斋”位于体斋和健斋以北。

德才均备体健斋由墨菲建于1929年,全斋则建于1952年。德才均备四斋(人称“红四楼”)原为燕京大学的男生宿舍。“体斋”和“健斋”最初作为燕京大学年轻单身教职工的宿舍使用。“体斋”是一座小巧玲珑的两层八角亭式建筑,“健斋”高大雄浑,两斋一迴廊和台阶相连。“全斋”建成于1952年[2],作为当时男教师宿舍。

在燕园初建健之时,作为男生宿舍使得德才均备四斋曾以各自的募捐者的姓名为依据,分别命名为斐斋(为费先生Mr.Finley所捐)、蔚斋(为惠先生Mr.Wheeler)所捐、乾斋(为纪念甘伯尔先生Mr.James N. Gamble所捐)、复斋(为Mrs.Fannie Forbes纪念其父所捐)。现在德才均备四斋又按照编号系统自西向东分别称为红一楼、红二楼、红三连楼和红四楼。体斋又有名为湖滨楼,健斋又名为平津楼。而“德才均备体健全”七斋的名称则一直沿用下来,寄託着从燕京大学到北京大学对莘莘学子的殷殷厚望。

其中“德斋”“才斋”“均斋”“备斋”与西面的民主楼平行,在未名湖北岸呈直线排列。“体斋”和“健斋”坐落于德才均备四斋以东,“全斋”位于体斋和健斋以北。德才均备四斋(人称“红四楼”)原为燕京大学的男生宿舍。

从建筑外观上看,这四斋因循的分为两组三合形式,“德斋”和“才斋”为一组,“均斋”和“备斋”为一组。每组的两斋之间有一栋狭长的东西走向的仿明清宫殿式建筑,将两斋连线在一起,形成品字形结构,两组品字形的结构构成两个小院[3]。

这四斋古色古香的雕梁、木柱、瓦当、石阶和中国传统的门窗结构,既继承了中国传统四合院的衣钵,又明显带有西方文化的痕迹。它们在民国时期是男学生的宿舍,取中国传统文化中“水北为阳”的含义[4]。对比于作为燕京大学女生宿舍的静园院落,德才均备四斋的建筑及其所夹庭院的设计风格都更为雄浑有力、开阔豪放,很符合男生的性格特点。四斋均为砖混结构,灰筒瓦单檐歇山顶,勾头滴水檐,五脊六兽五小兽,旋子彩画。屋身用十根粗大的红柱将白墙面分为九开间。每间三扇仿清窗,一层明间为五抹步步锦隔扇门两扇。前出垂带踏跺三级。基础为花岗岩块石砌筑。山面五间,红柱白墙,柱间带雀替,每问开一窗。南侧山面前出廊,二层带红漆护栏,一层明间为出入口。北侧山面有走廊与中间部分的宫殿式建筑相连。中间部分原为食堂与公共用房。该建筑坐北朝南,砖混结构坐北朝南,砖混结构。灰筒瓦单檐庑殿顶,勾头滴水檐,五脊六兽七小兽。檐下施双昂五踩蓝绿斗棋,旋子彩画。屋身用六根红柱将立面分为五开间,二层每间开三扇窗,一层每间开两扇,步步锦装修。基础为花岗岩块石砌筑。山面三开间,明问开一窗[5]。

“体斋”和“健斋”一大一小,相连相依,最初作为燕京大学年轻单身教职工的宿舍使用。“体斋”是一座小巧玲珑的两层八角亭式建筑,“健斋”高大雄浑,两斋一迴廊和台阶相连。“全斋”建成于1952年[6],作为当时男教师宿舍。全斋是七斋中唯一的一座封闭式平房大院,分为南北两排,起初共有40余间平方余间平房,每间可住一户人家。

在燕园初健之时,作为男生宿舍使得德才均备四斋曾以各自的募捐者的姓名为依据,分别命名为斐斋(为费先生Mr.Finley所捐)、蔚斋(为惠先生Mr.Wheeler)所捐、乾斋(为纪念甘伯尔先生Mr.James N. Gamble所捐)、复斋(为Mrs.Fannie Forbes纪念其父所捐)。现在德才均备四斋又按照编号系统自西向东分别称为红一楼、红二楼、红三连楼和红四楼。体斋有名为湖滨楼,健斋又名为平津楼。而“德才均备体健全”七斋的名称则一直沿用下来,寄託着从燕京大学到北京大学对莘莘学子的殷殷厚望。

体斋和健斋

体斋最初由为海克尼(Hackley)姊妹(赫女士)纪念其父所捐,健斋最初由北京、天津两地的中国实业家所捐[7]。如今的体斋和健斋是1998年北大百年校庆时,由大卫及鲁西尔·帕卡德基金捐资修缮的,现在作为大卫·帕卡德国际访问学者公寓使用。现在在这两斋之间的绿地边树立着一块大石碑,其上铭文彰显着体斋健斋两斋的历史:

“The DavidParkard Parilion The Board of Directors of the David and Lucice ParkardFoundation wishes to congratulate Peking University on the occasion of its 100anniversary. To mark this important milestone in the great progress and inrecognition of David Parkard admiration of Peking University,the foundationsponsor the restoration and interior renovation of Ti Zhai and Jian Zhai tocreat the David Parkard International Faculty Residence Parilion. ”

(大卫·帕卡德国际访问学者公寓值此北京大学百年华诞,大卫及鲁西尔·帕卡德基金会董事会谨表示祝贺。为彪炳北京大学巨大发展中这一重要里程碑,并表示大卫·帕卡德先生对北京大学的景仰之心,基金会捐资修缮体斋、健斋,大卫·帕卡德国际访问学者公寓乃成。谨志之。一九九八年五月四日。)

北大德才均备斋

北大德才均备斋德斋

德斋(红一楼)及其东北侧红五楼是北京大学考古文博学院实验室及教室。

北京大学考古文博学院是同中国考古学一同成长的。在中国高等院校中,北京大学最早设立了考古学的教学研究机构。1922年,北京大学国学门下成立考古学研究室;1952年,在历史系内成立考古专业。北大考古的历史,和中国考古学的历史几乎同样久远。考古专业成立以来,几代学者筚路蓝缕、艰苦奋斗、励精图治,将专业发展壮大成今天的基础设施完整、学科覆盖面宽、教研力量雄厚的考古文博学院,为中国考古学术事业的发展,培养了大批优秀专业人才,做出重大贡献。

才斋

才斋(红二楼)是北京大学儒藏编纂中心和儒学研究院。

北京大学《儒藏》工程是我国一项重大的学术文化项目。2003年,教育部将“《<儒藏>编纂与研究》”定为“2003年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”,正式批准立项,项目批准号:03JZD008,北京大学资深教授汤一介先生任项目首席专家。在“立项通知书”中,教育部要求北京大学和首席专家“瞄準国内和世界先进水平,认真组织跨学科、跨学校、跨部门和跨地区的联合攻关,积极开展实质性的国际学术合作与交流,力争取得具有重大学术价值和社会影响的标誌性成果”。2004年,“《儒藏》精华本”又被全国哲学社会科学规划办公室批准为“2004年度国家社会科学基金重大项目”。同年,《儒藏》工程被列为“北京大学‘985’工程重点项目”。2006年,《儒藏》编纂工程被列入国家哲学社会科学研究“十一五”规划。2007年,《儒藏》“精华编”的出版被新闻出版总署列入“十一五”国家重点图书出版规划项目之重大工程出版规划。

均斋

均斋(红三楼)与其东北侧红六楼是北京大学艺术学院的办公场所。

北京大学于 1997 年成立艺术学系。 十多年来,北京大学艺术学系一直 坚持"道" ( 人文内涵 ) 与"技" ( 艺术技能 ) 并重,理论性与套用性并重,素质教育与专业教育并重的总体方针,在学科建设、素质教育以及教师队伍建设等方面取得了显着的成果。 2006 年 1 月 11 日 ,北京大学决定在艺术学系的基础上成立艺术学院。

艺术学院下设四个系:艺术学理论系、影视学系、美术学系、音乐学系;同时设五个研究机构:北京大学电视研究中心、北京大学影视戏剧研究中心、北京大学书法艺术研究所、北京大学崑曲传承与研究中心、北京大学艺术学院民族音乐与音乐剧研究中心。艺术学院还拥有一个北京大学数字媒体实验教学中心(教育部领导型媒体创新人才培养实验区),同时得到北京大学文化产业研究院(国家文化产业创新与发展研究基地)和北京大学美学与美育研究中心(教育部文科重点研究基地)的强力支持。目前,艺术学院除除校内各处用房及均斋(红三楼)与红六楼正在使用外也正在积极筹建艺术大楼,将要建设一座较大规模的美术展览馆、图书音像资料馆和数字电影研究资料库。

备斋

备斋(红四楼)是北京

大学建筑与景观设计学院。

北京大学建筑与景观设计学院成立于2010年5月,是国内知名的大学建筑和景观研究机构。建筑与景观设计学院是在1998年成立的景观设计学研究院和2000年成立的建筑学研究中心基础上成立的。建筑与景观设计学院以设计学的两个核心学科:建筑学和景观设计学并行作为学院名称,体现了学院关注的对象是跨尺度的、作为人居环境的物质空间的综合和全部。学院有博士点1个:人文地理学(景观规划设计方向);硕士点3个:建筑设计及其理论、景观设计学、 人文地理学(景观规划设计方向);专业硕士点1个:风景园林硕士专业学位(MLA,景观设计)。

体斋、健斋、全斋

体斋与健斋均为北京大学国际合作部对外会议室及办公室。

主要职责包括:起草全校国际合作工作的发展规划;为学校领导提供谘询;协调全校外事活动,为院系的教学、科研和国际学术交流提供信息和联繫服务;受上级部门委託,负责重大外事接待活动的策划、实施;校际交流计画的统筹管理,包括计画的制定、协定的拟订、交流项目的实施和运转情况的跟蹤管理、服务;外国留学生和研究学者的归口管理,包括发展规划的制订、参与招生、外事和教学管理、生活服务;外国专家的聘请、报批、外事和生活管理;国际会议的审核报批;境外办学的联络、审核和报批;教职工因公出国(境)和学生因公出国(境)护照、签证(港澳通行证)的办理,代表学校签署对教职员工因私出国(境)的意见;校领导交办的其他各项事务。

全斋(北京国际数学中心建筑群)[10]

2006-2011年,北京大学迎来了其历史上最大的一次拆迁,将清理朗润园,镜春园和全斋区域内的平房,用于建设“北京国际数学教学研究中心”,这里基本恢复了清代古园林的风貌。北京国际数学中心建筑群位于未名湖北岸的镜春园内,竣工于2011年10月,其範围北至朗润园,南纳全斋,东至75号院(北京大学教育基金会),西至丙82号院。中心由七座带花园的中式仿古建筑构成,建筑的风格形制承袭全斋,分为办公区和附属区两部分。其中办公区包括经翻新改建的全斋及其北面的四合院建筑群两个区域。为了与道路之南的健斋等建筑风格相协调,全斋经改建后成为地上一层、地下一层的传统风貌建筑,地上建筑主要为科研办公功能,地下一层为车库和设备用房。国际数学中心建筑群风格清新淡雅,与湖光塔影相得益彰。

历史溯源[11]

关于这七座宅院的由来,需要追溯一段历史。众所周知,燕园是燕京大学的校址,当年燕大的校园建筑规划是由当时的校长司徒雷登先生制定的。1920年,司徒雷登校长聘请了美国着名的建筑师墨菲(Henry K.Murphy)先生为燕京大学校园作具体规划,当时墨菲先生已在中国数载,对中国的古典园林建筑有很多的了解,因此他熟练地运用中国的古典造园林手法,于1929年,建造了这座有山有湖,有塔有亭,粉墙红柱、古色古香的中国园林式的校园。德、才、均、备、体、健、全斋便是在那时建成的。

只是,在刚刚建成七座宅院的时候,它们并不称作“德斋”“才斋”“均斋”“备斋”“体斋”“健斋”“全斋”,关于这组名字的由来,又需要追溯一段历史。据有关记载:19201930年的一天,校长司徒雷登在私宅设宴招待新同事,问及各位到燕大之后对学校的整体印象。此时,着名历史学家钱穆先生直吐胸臆,他说,自己本来以为燕大是中国教会大学中最中国化的大学,来到之后却感到并不是这样子的。一入燕大校门即看见“M”楼、“S”楼、“贝公”楼(当时按照墨菲的设计建成以后,基本上是採用字母命名的)等等,看不出丝毫中国的文化味道。他建议将这些名字改为中国名称才是,钱穆一席话,举座默然。后来燕大特地为此召开校务会,遂改“M”楼为“穆”楼,“S”楼为“适”楼,“贝公”楼为“办公”楼,其他建筑一律赋予中国名称。因此,当时还是燕京大学男生宿舍以及教工宿舍的的七个宅院就被命名为“德斋”“才斋”“均斋”“备斋”“体斋”“健斋”“全斋”。“德才均备体健全”,一直是中国人才观的一个重要的标準,直到今天仍然是知识分子追求的目标。这整齐有序的名字非常秀气,它包容了每一位学子的理想和信念,也透露出教育者的眼光和希望。

只是,在刚刚建成七座宅院的时候,它们并不称作“德斋”“才斋”“均斋”“备斋”“体斋”“健斋”“全斋”,关于这组名字的由来,又需要追溯一段历史。据有关记载:19201930年的一天,校长司徒雷登在私宅设宴招待新同事,问及各位到燕大之后对学校的整体印象。此时,着名历史学家钱穆先生直吐胸臆,他说,自己本来以为燕大是中国教会大学中最中国化的大学,来到之后却感到并不是这样子的。一入燕大校门即看见“M”楼、“S”楼、“贝公”楼(当时按照墨菲的设计建成以后,基本上是採用字母命名的)等等,看不出丝毫中国的文化味道。他建议将这些名字改为中国名称才是,钱穆一席话,举座默然。后来燕大特地为此召开校务会,遂改“M”楼为“穆”楼,“S”楼为“适”楼,“贝公”楼为“办公”楼,其他建筑一律赋予中国名称。因此,当时还是燕京大学男生宿舍以及教工宿舍的的七个宅院就被命名为“德斋”“才斋”“均斋”“备斋”“体斋”“健斋”“全斋”。“德才均备体健全”,一直是中国人才观的一个重要的标準,直到今天仍然是知识分子追求的目标。这整齐有序的名字非常秀气,它包容了每一位学子的理想和信念,也透露出教育者的眼光和希望。

寻章摘句

1930年钱穆到燕京大学任教,有一天,司徒雷登设家宴招待新来的老师,询问大家对学校有什幺印象,钱直言不讳地说:初闻燕大乃中国教会大学中最中国化者,心窃慕之,及来,乃感大不然,入校门即见”M”楼”S”楼,此何义,谓中国化者又何在。此宜予以中国名称始是。一座默然,后燕大特为此开校务会议,遂改“M”楼为“穆”楼,“S”楼为“适”楼,“贝公”楼为“办公”楼,其他建筑一律赋以中国名称。园中有一湖,景色绝佳,竞相提名,皆不适,乃名之曰未名湖。此实由余发之。有人知此事,戏谓余曰,君提此议,故得以君之名名一楼,并与胡适名分占一楼,此诚君之大荣矣[14]。

[1]全斋建成年份存疑,见后注

[2] 此处採用的是周其凤. 燕园建筑的说法,国家文物局主编.中国文物地图集中记载“全”斋建成于1953年。

[3]周其凤. 燕园建筑,北京大学出版社,2013.国家文物局主编.中国文物地图集,北京分册(下).科学出版社,2008.07.

[4]沈千帆主编.燕园拾景.广西师範大学出版社,2005.7.

[5]国家文物局主编.中国文物地图集,北京分册(下).科学出版社,2008.07.

[6]此处採用的是周其凤. 燕园建筑的说法,国家文物局主编.中国文物地图集中记载“全”斋建成于1953年。

[7]燕园文物

[10]周其凤.燕园建筑.北京大学出版社,2013.

[11]肖东发等,风物(燕园景观及人文底蕴)北大人文与风物丛书,北京:北京图书馆出版社,2003年。

[12]根据肖书,全斋建于1920-1929年间,这与周书和国家文物局两书矛盾

[13]此处亦存疑,根据肖书记载是1920年,但钱穆于1930年才被应聘为燕京大学国文讲师,因此为1930年可能性更大。钱穆,《在北平燕京大学》,《燕大文史资料》,第五辑,12页中记载为1930年。

[14]钱穆,《在北平燕京大学》,《燕大文史资料》,第五辑,12页。