北伐战争,是由中国国民党领导下的国民政府以国民革命军为主力,蒋介石为总司令于1926年至1928年间发动的统一战争。1926年7月9日,国民政府成立国民革命军从广东起兵,在连克长沙、武汉、南京、上海等地以后,国民政府内部因对中国共产党的不同态度而一度分裂,汪精卫和蒋介石决裂,北伐陷于停顿。宁汉合流后,国民革命军继续北伐,并在西北的冯玉祥和山西的阎锡山加入下,于1928年攻克北京,致使北洋奉系的张作霖撤往东北并被日本刺杀于皇姑屯,其子张学良宣布东北易帜。至此北伐完成,中国实现了形式上的统一。

北伐结束后,南京国民政府正式统治全中国,成为中国在国际上唯一代表政权。但实际上,国民政府内外仍有不同势力割据,造成日后发生中原大战等连串内斗冲突。北伐期间,中国共产党与国民政府决裂,第一次国共内战爆发。

基本介绍

- 名称:北伐战争

- 地点:中国

- 时间:1926年7月9日-1928年12月29日

- 参战方:国民政府 北洋政府

- 结果:基本消灭了北洋军系

- 参战方兵力:国民革命军约25万,北洋军约100万

- 主要指挥官:蒋介石、李宗仁、白崇禧;吴佩孚、张作霖

- 别称:第一次国内革命战争

历史背景

内部因素

主词条:中国国民党第一次全国代表大会、广州国民政府

自辛亥革命失败后,孙中山先生及其领导的革命党人,继续从事民主革命活动,为中国的民族独立、民主共和、富强统一而奋斗不息。俄国十月革命成功,孙中山先生深受启发,从而明确了反对帝国主义和封建军阀的民主革命任务。1919年,孙中山将中华革命党改组为中国国民党。在共产国际和苏联代表的帮助下,中国国民党和当时崛起于政治舞台的中国共产党实现了合作,拉开了轰轰烈烈的大革命帷幕。 广州国民政府成立合影

广州国民政府成立合影

广州国民政府成立合影

广州国民政府成立合影1924年1月,中国国民党在广州举行第一次全国代表大会,实行联俄容共政策,与苏联和中国共产党合作。在苏联帮助下,国民党组建了以蒋介石为校长的黄埔军校,为中国革命培养了大批军事政治人才。在打败陈炯明后,1925年,孙中山在广州改组大元帅府为国民政府,以黄埔军校组建国民革命军。

1925年7月1日,广州国民政府正式成立,由汪精卫任政府主席,胡汉民任外交部长,许崇智任军事部长,廖仲恺任财政部长,聘任鲍罗廷为高等顾问。除此以外,并设定国民政府军事委员会,汪精卫兼任主席,蒋介石等8人为委员,并取消各地方部队名称,统一称作国民革命军,计画北伐。10月1日,国民革命军举行东征,击败陈炯明残部,广东革命根据地基本上统一。

外部因素

主词条:北京政变、总理遗嘱

孙中山逝世

孙中山逝世1916年袁世凯死后,北洋军阀分裂为直、皖两系,奉系军阀和其他地方军阀也相继形成。各军阀间为争夺地盘,扩充实力,连年混战,民不聊生。打倒北洋军阀,结束封建军阀的黑暗统治,已成为中国人民的迫切要求。

1924年秋,冯玉祥发动北京政变,推翻了“贿选”的大总统曹锟,然后邀请孙中山北上。等孙中山北上抵达时,冯玉祥已经与张作霖决定,接受段祺瑞进京任“临时执政”摄行大总统,并废除了曹锟宪法,终止《临时约法》和取消国会。孙中山主张召开民选的国民会议,段祺瑞主张召开军政商学实力派组成的善后会议。1925年2月1日善后会议召开。3月12日孙中山在北京逝世。

1925年10月,吴佩孚、孙传芳指挥直系军阀于长江流域争夺北洋政府领导权,向张作霖的奉系军阀发动反奉战争。北洋各军阀在长江流域实力削弱,无力顾及国民政府,为国民革命军北伐创造契机。

国民政府发动北伐战争的时候,段祺瑞已经下台。当时,北洋政府控制在以张作霖为首的奉系军阀手中。直系军阀吴佩孚沦为附庸,占据两湖、河南三省和河北、陕西,控制京汉铁路。直系军阀后起之秀孙传芳占据长江中下游。

交战双方

北洋军

吴佩孚部盘踞两湖、河南京汉路沿线,兵力号称二十万。孙传芳部由闽、浙、苏、皖、赣军阀组成,号称“五省联军”,兵力亦约二十万。奉系军阀张作霖窃据北京政府,盘踞京、津、直隶、热河及东北三省,兵力约四十万。盘踞山东的张宗昌也有十余万兵力。北伐开始时,张作霖希望借北伐军的力量打击吴佩孚的势力,对战争採取观望态度;孙传芳打着“保境安民”的旗号,暂时保持中立。吴佩孚的主力部队正在北方进攻冯玉祥的国民军,而在湖南、湖北的兵力包括战斗力很弱的各种杂牌军在内只有10万人,用以攻击唐生智并企图进窥广东的兵力只有四五万人。

国民革命军

国民革命军8个军10万余人(战争过程中发展到40多个军近百万人),蒋中正任总司令,李济深任总司令部参谋长,白崇禧任参谋次长代理参谋长,邓演达任政治部主任,郭沫若任政治部副主任。 叶挺独立团团长叶挺

叶挺独立团团长叶挺

叶挺独立团团长叶挺

叶挺独立团团长叶挺何应钦、谭延闿、朱培德、李济深、李福林、程潜、李宗仁、唐生智分任第1军至第8军军长;缪斌、李富春(共产党员)、朱克靖(共产党员)、廖乾吾(共产党员)、李朗如、林伯渠(共产党员)、黄绍竑、刘文岛分任第1军至第8军党代表或副党代表。除第8军驻湖南衡山、安仁地区,第7军驻广西外,其余6个军均驻广东。

国民革命军总司令部在以V.K.布柳赫尔(化名加伦)为首的苏联军事顾问建议下,根据敌我双方军事力量对比和军阀之间的矛盾,制定了集中兵力、各个击破的战略方针,首先消灭吴佩孚军,然后歼灭孙传芳军,最后消灭张作霖军。部署以主力进军湘、鄂,另以第1军大部在广东汕头、梅州地区对闽警戒,第1、第4军各一部和第5军大部留守广州。

单位名称 | 主要情况 |

司令部 | 总司令:蒋介石 总参谋长:李济深 总参谋长次长:白崇禧 总政治部主任:邓演达 前敌总指挥:唐生智 |

第1军 | 第1军军长何应钦,参谋长蒋伯诚。 第1师师长王柏龄,副师长王俊,参谋长郭俊,辖1团孙元良、2团倪弼、3团薛岳。 第2师师长刘峙,参谋长胡树森,辖4团陈继承、5团蒋鼎文、6团惠东升。 第3师师长谭曙卿,副师长顾祝同,参谋长赵启录,辖7团涂思宗、8团徐庭瑶、9团卫立煌。 第14师师长冯轶裴,参谋长吴文献,辖40团郑振铨、41团蔡熙盛、42团周址。 第20师师长钱大钧,参谋长韩德勤,辖58团王文翰、59团赵锦雯、60团李杲及刘秉粹补充团。 补充团长张贞,炮兵团长蔡忠笏,警卫团长朱毅之。 第1军合共兵力步兵18个团,炮兵一个团。 由黄埔军校教导团收编粤军一部发展编成,1925年8月26日改编受番。 |

第2军 | 第2军军长谭延闿,副军长鲁涤平,参谋长岳森。 第4师师长张辉瓒,副师长王捷俊,参谋长粟晃扬,辖10团谢毅伯、11团周卫黄、12团邓赫绩。 第5师师长谭道源,副师长成光耀,参谋长李家白,辖13团罗寿颐、14团彭璋、15团朱刚伟。 第6师师长戴岳,副师长朱耀华,参谋长萧文铎,辖16团黄友鹄、17团廖新甲、18团刘风。 教导师师长陈嘉祐,参谋长梁广谦,辖余泽籛、李蕴珩两个团。 炮兵团长谢慕韩。 第2军合共兵力步兵11个团,炮兵一个团。 由湘军第三混成旅和第六混成旅发展编成,1925年8月26日改编受番。 |

第3军 | 第3军军长朱培德,参谋长黄实。 第7师师长王均,副师长张近德,参谋长曆式鼎,辖19团曾万钟、20团万人敌、21团彭武扬。 第8师师长朱世贵,副师长杨育涵,参谋长刘发良,辖22团韦杵、23团祝膏如、24团李思愬 。 第9师师长朱培德兼,副师长顾德恆,参谋长李明扬,辖25团顾德恆、26团李明扬两个团。 宪兵营长武宣国。炮兵营长张言传。 第3军合共兵力步兵8个团,炮兵、宪兵各一营。 由滇军一部发展而成,1925年8月26日改编受番。 |

第4军 | 第4军军长李济琛,副军长陈可钰,参谋长邓演存。 第10师师长陈铭枢,副师长蒋光鼐,参谋长朱绍良,辖28团蔡廷楷、29团范汉杰、30团戴戟。 第11师师长陈济棠,副师长邓世增,参谋长李扬敬,辖31团香翰屏、32团余汉谋、33团黄震球。 第12师师长张发奎,副师长朱晖日,参谋长吴奇伟,辖36团缪培南、35团黄琪翔、34团许志锐。 第13师师长徐景唐,副师长陈章甫,参谋长李务滋,辖37团云瀛桥、38团陆兰培、39团陈章甫 。 独立团团长叶挺。炮兵营长郭思演、薛仰忠。 第4军合共兵力步兵13个团,炮兵两个营。 由粤军第一师发展而成,1925年8月26日改编受番。 |

第5军 | 第5军军长李福林,参谋长刘敏。 第15师师长李群,副师长林驹,参谋长何家瑞,辖第43团黄相、第44团周定宽、第45团黄炳琨 第16师师长陈炳章,副师长王若周, 辖第46团陆满、第47团李林、第48团陈伟图 独立第1团长梁林,第2团团长林驹。 第5军军长李台琼,合共兵力步兵8个团,炮兵一个营。 由粤军序列的福军发展而成,1925年8月26日改编受番。 |

第6军 | 第6军军长程潜,参谋长唐蟒。 第17师师长邓彦华,参谋长曾则生,辖第49团傅良弼、第50团文鸿恩、第51团钟韶 第18师师长胡谦,副师长苏世安,辖第52团苏世安、第53团宋世科、第54团李明灏 第19师师长杨源浚,副师长王邦若,辖第55团王尹西、第56团张轸、第57团王茂泉 炮兵营营长莫希德、罗心源。 第6军合共兵力步兵9个团,炮兵两个营。 由广州国民政府警卫军为基础,并在北伐中收编起义投诚部队发展而成,在1926年1月编成。 |

第7军 | 第7军军长李宗仁。 第1旅旅长夏威,参谋长毛炳文,辖第1团陶钧、第2团吕演新 第2旅旅长李明瑞,参谋长吕其彬,辖第3团李明瑞、第4团李朝芳 第3旅旅长伍廷扬,参谋长林世嘉,辖第5团张国柱、第6团龚寿仪 第4旅旅长黄旭初,参谋长黄莘,辖第7团许崇武、第8团林畅茂 第5旅旅长刘日福,参谋长刘克初,辖第9团陆受祺、第10团梁朝玑 第6旅旅长韦云淞,参谋长徐启明,辖第11团韦云淞、第12团叶丛华 第7旅旅长胡宗铎,参谋长李石樵,辖第13团李孟庸、第14四团杨腾辉 第8旅旅长钟祖培,参谋长以定邦,辖第15团尹承纲、第16团周祖晃 第9旅旅长吕焕炎,参谋长董南,辖第17团杨义、第18团蒙志 独立第1团陈济桓 独立第2团罗浩忠入伍生团吕竞存 第7军合共兵力步兵18个团,炮兵两个营。 两广统一后的新桂系李宗仁、黄绍竑所部改编而成,1926年3月改编受番。 |

第8军 | 第8军军长唐生智,参谋长龚浩。 教导师师长周斓。辖3个团,团长分别为罗霖、鲁扬开、刘克豪。 第2师师长何键,参谋长胡达。辖4个团,团长分别为陶广、刘建绪、危宿钟、张辅。 第3师师长李品仙。辖4个团,团长分别为张国威、熊震、李云杰、吴尚。 第4师师长刘兴,参谋长王德光。辖4个团,团长分别为廖磊、唐哲明、周维寅、颜仁毅。 第5师师长叶琪。辖3个团,团长分别为何宣、周磐、刘运乾。 鄂军第1师师长夏斗寅,副师长周斓,参谋长廖汝钧/万耀煌。辖3个团,团长分别是万耀煌、卢本棠、张森。 教导团团长周荣光。炮兵团团长王锡焘。 第8军合共兵力步兵22个团,炮兵一个团。 由湖南陆军第四师并收编起义投诚部队发展而成,1926年6月2日改编受番。 |

警备区 | 北伐军出师时,后方之巩固布置分为7个警备区,直隶于国民革命军总司令,其配置如下: 潮梅警备司令由第1军军长何应钦兼,驻军汕头。 韶属警备司令由第2军教导师师长陈嘉祐兼,驻军韶关。 钦廉警备司令由第11师师长陈济棠兼,驻军北海。 肇属警备司令由第13师师长徐景唐兼,驻军肇庆。 惠属警备司令由第18师师长胡谦兼,驻军惠州。 广属警备司令由第20师师长钱大钧兼,驻军广州。 琼崖警备司令由第12师第34团团长许志锐兼,驻军琼州海口。 |

其他 | 海军及空军编制资料暂缺。 |

注:北伐战争时期随着战争的进展,扩编为49个军,19个独立师。 | |

北伐过程

北伐準备

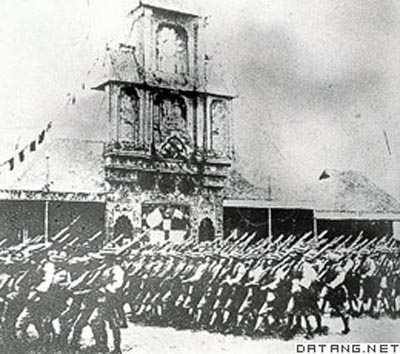

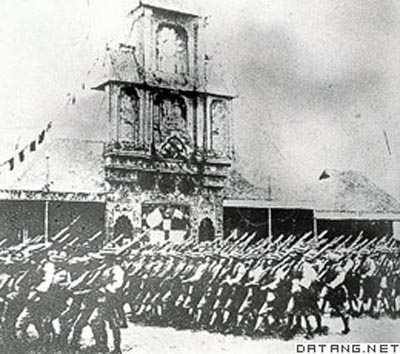

1926年1月,中国国民党第二次全国代表大会在广州召开,会议提出“对内当打倒一切帝国主义之工具,首为军阀”的口号。2月的北京,中国共产党召开特别会议,提出进行北伐推翻军阀的政治主张。同年春,因英国人在长沙公开殴打雪耻会纠察队员,引发了长沙各界反英驱赵讨吴运动。时任湘军第四师师长的唐生智受王基永的劝导,与国民政府开始接触。随后,蒋中正委派陈铭枢前往湘粤边界的坪石,与唐生智就北伐展开谈判。最终唐生智决定接受国民政府指挥。 蒋中正在广州的东校场的北伐誓师仪式上阅兵

蒋中正在广州的东校场的北伐誓师仪式上阅兵

蒋中正在广州的东校场的北伐誓师仪式上阅兵

蒋中正在广州的东校场的北伐誓师仪式上阅兵在此之前的3月,因中山舰事件与蒋中正产生分歧,国民政府主席汪兆铭出走法国,国民党内另一领袖胡汉民出走苏联,蒋中正忙于整顿党务,北伐呼声一度无人问津。与此同时,随着湖南形势的恶化,吴佩孚决定以援助赵恆惕为名,进占湖南。5月5日,李宗仁宣布出任国民革命军第七军军长一职,并赴广州与第四军军长李济深达成共识要求国民政府把握湖南战机进行北伐。

5月21日,中国国民党二届二中全会召开,通过北伐战争决议案,任命唐生智为国民革命军第八军军长、筹建总司令部、推举国民革命军北伐总司令等具体计画阶段。至5月底,叶挺独立团进抵湖南安仁、渌田一带,陈铭枢部与张发奎部分别由高州和琼崖两地开拔援湘。

1926年7月9日,蒋中正就职国民革命军总司令并誓师北伐。

北伐宣言

主词条:国民革命军北伐宣言

1926年7月4日,在广州,国民党中央临时全体会议通过《国民革命军北伐宣言》,陈述了进行北伐推翻北洋政府的理由。宣言主要内容: 宣誓北伐

宣誓北伐

宣誓北伐

宣誓北伐“本党从来主张用和平方法,建设统一政府,盖一则中华民国之政府,应由中华人民自起而建设;一则以凋敝之民生,不堪再经内乱之祸。故总理北上之时,即谆谆以开国民会议,解决时局,号召全国。孰知段贼于国民会议,阳诺而阴拒;而帝国主义者复煽动军阀,益肆凶焰。迄于今日,不特本党召集国民会议以谋和平统一之主张未能实现,而且卖国军阀吴佩孚得英帝国主义者之助,死灰复燃,竟欲效袁贼世凯之故智,大举外债,用以摧残国民独立自由之运动。帝国主义者复饵以关税增收之利益,与以金钱军械之接济,直接帮助吴贼压迫中国国民革命;间接即所以谋永久掌握中国关税之权,而使中国经济生命,陷于万劫不复之地。吴贼又见国民革命之势力日益扩张,卖国借款之狡计,势难得逞,乃一面更倾其全力,攻击国民革命根据地,即使匪徒扰乱广东,又纠集党羽侵入湘省。本党至此,忍无可忍,乃不能不出于出师之一途矣。”

进攻湖南

第一阶段从1926年5月开始。第四、第七军首途入湘,协助唐生智部稳定了湘南局势。 吴佩孚

吴佩孚

吴佩孚

吴佩孚进军湘鄂战前,湖南省长、军阀赵恆惕拥兵4个师,名为自治,实为吴佩孚的附庸。1926年初,湖南人民掀起讨吴(佩孚)驱赵(恆惕)运动。湖南省防军第4师师长唐生智与两广取得联繫后,起兵反赵,占领长沙、岳阳,就任代理省长。唐生智倾向革命为吴佩孚所不容。4月,吴令赵恆惕所部第3师师长叶开鑫为湘军总司令,率3个师另2个旅反攻长沙;同时,命湘鄂边防军司令李倬章率4个师另3个旅增援叶开鑫。在吴军重兵压迫下,5月初,唐生智放弃长沙,退守衡阳,急电向广州国民政府求援。国民政府于5月10日决定派兵援唐,遂命第7军第7、第8旅先行入湘。21日,任命唐生智为国民革命军第八军军长、北伐前敌总指挥。24日,又派第4军第10、第12师和叶挺独立团入湘援唐。第7军第8旅于6月1日在衡阳西北金兰寺地区击退叶开鑫一部的进攻。叶挺独立团于6月2日到达湖南安仁,在第8军第39团一部配合下,于安仁北面的渌田、龙家湾地区击退直军4个团的进攻。5日,进占攸县。援唐之战告捷,稳定了湖南战局,打开了北进通道。

7月上旬,国民革命军第4、第7军和第8军在安仁、衡阳、永丰(今双峰)地区集结后, 分三路向长沙进攻。左路第8军第2、第4师和第7军第8旅相继克娄底、谷水、潭市,向宁乡推进。右路第4军第12师指向沈潭(醴陵南),叶挺独立团进击泗汾,第10师在皇图岭策应,迫敌向浏阳退却,不战而下醴陵。中路第8军第3师、教导师、鄂军第1师连克湘乡、湘潭后,第3师于11日进占长沙,俘敌2000余人。叶开鑫残部退守汨罗江北岸。7月间,第四、第七、第八军攻克长沙,醴陵,取得了北伐战争第一个战役的胜利。

8月12日,蒋中正在长沙召开军事会议,决定乘吴佩孚军主力在直隶(约今河北)进攻国民军,湖北兵力薄弱之机,迅速以主力直趋武汉;对江西暂取守势。由唐生智兼中央军总指挥,率左纵队(第8军)和右纵队(第4、第7军)攻取岳阳、平江,直指武汉;朱培德为右翼军总指挥,率第2、第3军、独立第1师(由赣军第4师改编)和第5军第46团集结醴陵、攸县等地,对江西警戒,掩护中央军侧背安全;袁祖铭为左翼军总指挥,率由黔军改编的第9、第10军从湖南常德地区进取湖北沙市、荆门,相机占领宜昌、襄阳;第6军和第1军第1、第2师为总预备队。

嗣后,北伐大军相继入湘,分成左,中、右三路,向湘北吴军发动进攻。8月19日,中央军向汨罗江北岸发起进攻。右纵队第4军进攻平江,其右翼第10师从托田渡汨罗江进占肥田,左翼第12师借其掩护,由白雨湖渡汨罗江,一部向天岳山、鲁肃山实施佯攻,一部向平江城东北攻击前进,经过激战,守军由北门退入城内。叶挺独立团向平江城东门猛攻,击退守军,攻入城内。平江守军1个旅被缴械。与此同时,右纵队第7军第1、第2旅分别占领浯口、黄塘后,在将军坪击退顽抗之敌,迅速向张家牌前进。第8旅猛攻将军山,遭守军反击。第7军使用预备队从两翼投入战斗,击退守军,攻占张家牌。左纵队第8军于同日渡过汨罗江后,未遭抵抗,即分别占领长乐街、黄谷市。之后,左右两个纵队乘胜前进,至8月22日连克岳阳、通城(属湖北)、羊楼司等地,开始进入湖北境内作战。

在此期间,吴佩孚率部协同张作霖军在直隶南口(今属北京)等地将国民军击败后,调兵南下,亲率湖北暂编第4师和陆军第8师于8月25日抵达汉口,令自岳阳、通城败退的湖北暂编第1师和卫兵旅等部共万余人固守湖北鹹宁地区汀泗桥,并派中央第25师第13混成旅另1个团增援。另以陆军第8师进至贺胜桥地区设定坚固阵地;武卫军占领纸坊,鄂军第3旅及部分湘军残部在白螺矶、新堤、嘉鱼一带,协同海军阻止国民革命军渡江。

8月25日,国民革命军第四军叶挺独立团作为第12师的前卫,奔袭粤汉铁路(广州-武昌)上的中伙铺车站,歼灭吴军1个团;第10师进占杨泉畈。第7军占领大沙坪、桂口市。第8军占领临湘(今陆城)、羊楼洞、蒲圻等地。唐生智根据总司令部关于迅速攻占武汉的决定,以第8军攻取汉阳、汉口,第4、第7军沿铁路北进,攻取武昌。

汀泗桥战役

主词条:汀泗桥战役

第4军代理军长陈可钰决定乘吴佩孚军主力未到达之机,于1926年8月26日凌晨向汀泗桥发起进攻。第12师第35团在高猪山击退吴军一部的阻击,进至铁路桥头,遭对方火力封锁;第36团进至汀泗桥东南高地前,遭敌俯射,前进受阻。第10师第29、第30团分别在第36团两侧展开,激战入夜,仍无进展。第36团乘夜暗实施中央突破,也未得手。第12师师长张发奎决心以叶挺独立团和炮兵营向汀泗桥东北的古塘角迂迴,从右侧后包围歼敌。27日凌晨,叶挺独立团从小路隐蔽接近古塘角,配合正面部队的全线攻击。吴军遭前后夹击,全线溃败,被俘2400余人,残部向北逃遁。第4军占领汀泗桥。叶挺独立团乘胜猛追,当日中午攻占鹹宁城。 汀泗桥战役模拟场景

汀泗桥战役模拟场景

汀泗桥战役模拟场景

汀泗桥战役模拟场景贺胜桥战役

主词条:贺胜桥战役

吴佩孚亲率湖北暂编第4师和陆军第8师及在汀泗桥战役中败退的残部共2万余人,在贺胜桥及其以南的杨林塘、桃林铺、王本立地区梯次设防,企图死守。国民革命军不给吴军以喘息之机,于1926年8月29日由第4、第7军发起贺胜桥战役。第7军第8旅在袁家铺附近击退吴军约1个团的抵抗后,向王本立前进,途中遭吴军反击,被迫后撤。第4军第12师在杨林塘附近与吴军激战后,形成对峙。30日拂晓,第4、第7军继续攻击,叶挺独立团猛打猛冲,在杨林塘突入吴军主阵地,向桃林铺攻击前进。此时,吴军一部从侧翼反击,企图对叶挺独立团实施包围。第10师第28团和第12师第36团适时增援,协力抗敌,突破吴军桃林铺防线,向贺胜桥发展进攻。第7军攻占王本立后,迅即向贺胜桥东侧的南桥攻击。吴军正面失利,侧背受敌,全线动摇,纷纷溃退。国民革命军于当日上午占领贺胜桥,俘敌3500余人,中路第四,第七、第八军主力全线击破汨罗江吴军防线,继在汀泗桥、贺胜桥打败吴军主力,进围武昌,一部绕道攻克汉阳、汉口,前锋进追武胜关。

会攻武汉

主词条:武昌战役

吴佩孚迅速集结兵力,企图凭藉长江、汉水固守武汉。部署以陆军第3、第8师和中央第25师等部守备武昌;陆军第14师守备汉阳、汉口;另以湘军残部在沌口、金口,武卫军和河南第10师在阳逻、黄冈,湖北暂编第2师和河南暂编第2师在蔡甸、沙洋,第13混成旅、浚滑游击队等部在汉口附近地区,保障武汉的安全。国民革命军于9月1日包围武昌城。2日,前敌指挥部决定以第4军并配属第1军第2师和第7军第7、第8旅主攻武昌城;第8军继续準备进攻汉阳、汉口;第7军第1、第2旅在鄂城(今鄂州)、樊口遮断吴军长江交通,掩护攻城部队侧背安全;第1军第1师为总预备队,在崇阳待命。由于武昌城墙高筑,吴军防守严密,攻城部队在缺乏周密準备的情况下,先后于3日、5日两次攻城,均未奏效,且伤亡甚重,遂对武昌改取封锁围困。 北伐军挺进武昌

北伐军挺进武昌

北伐军挺进武昌

北伐军挺进武昌第8军于8月26日开始在临湘、嘉鱼间陆续渡过长江,9月5日向汉阳发起攻击。吴军湖北暂编第2师倒戈,改编为国民革命军第十五军(刘佐龙任军长),配合第8军作战,6日攻占龟山。第8军第2师攻占汉阳兵工厂,第4师占领汉阳城。7日,第8军第2师渡过汉水,攻占汉口。吴佩孚率残部北逃。第8军主力乘胜追击,至16日相继占领武胜关、平靖关、鸡公山和九里关。国民革命军攻占汉阳、汉口后,武昌已成孤城。

9月中旬,第7军和第1军第2师奉调入赣作战,由第4、第15军和第8军一部继续封锁围困武昌。10月8日,守军第3师师长吴俊卿率部投诚。10日,攻城部队在吴俊卿部接应下攻占武昌城,歼敌2万余人,生擒守城司令、第8师师长刘玉春和湖北督理兼中央第25师师长陈嘉谟。

攻取江西

正当国民革命军席捲湘、鄂,吴佩孚军濒于崩溃之际,孙传芳于8月25日在南京召开军事会议,决定从苏、浙、皖调兵10万入赣,会同其驻赣部队2万余人进攻湘、鄂;并令福建督理周荫人部进袭广东,威胁国民革命军后方。国民革命军总司令部为达到占领江西的预定目标,决定对江西转取攻势。 準备攻打南昌的北伐部队

準备攻打南昌的北伐部队

準备攻打南昌的北伐部队

準备攻打南昌的北伐部队9月上旬,国民革命军分三路进军江西。在赣南,由李济深指挥第2军第5师、第5军第16师第46团和第14军(由独立第1师改编,赖世璜任军长)先于其他方向行动,攻占赣州后沿赣江北上,向吉安方向发展进攻。

在赣西,由朱培德指挥第3军和第2军主力占领萍乡后,连克宜春、万载、分宜,在新喻(今新余)与孙军一部激战三昼夜占领该地后,第3军向高安、第2军主力向樟树方向进击。在赣西北,由程潜指挥第6军和第1军第1师分别克修水、铜鼓,继占奉新和高安。9月19日,第6军第19师乘虚攻占南昌城。孙传芳急从南浔铁路(南昌-九江)沿线和樟树地区调兵反击。由奉新向南昌攻击前进的第1军第1师在牛行受挫,伤亡甚重。第19师孤军苦战三日后,被迫于21日退出南昌。次日,第19师得本军第17师增援,再次攻入南昌,又遭孙军优势兵力围攻,遂于23日突围,撤向奉新地区。

在此期间,孙传芳将其在赣、闽的部队编组为5个方面军,并设司令部于九江,亲自坐镇指挥,计画以一路反攻南昌后,由高安方向进击长沙;一路由武宁越过九宫山攻取湖北通山;一路由武穴渡江攻阳新,在鹹宁、蒲圻间截断武昌至长沙铁路,然后北上解救武昌。

9月下旬,国民革命军总司令部组织再攻南昌。

第2军第5师占泰和、吉安,向樟树前进。第14军击溃吉水之敌,向永丰追击。第2军主力在峡江、仁和渡赣江,于十月上旬在新淦(今新乾)地区与孙军激战后,占领永泰,继而不战而下樟树、丰城,向南昌推进。在此期间,孙军一部进占湖北大冶、鄂城,一部进抵通山、崇阳,威胁武昌。国民革命军前敌指挥部告急。第7军军长李宗仁为解其危,採取“围魏救赵”之计,率部由阳新迅速潜入赣北,威胁九江、德安,迫孙军西进之师东调,在箬溪地区全歼孙军谢鸿勛师后,于10月3日进至南浔铁路中段德安地区,遭孙军卢香亭等部4个旅抗击,经激战毙俘敌各千余人,占领德安。孙传芳急调南昌、九江和已进入鄂东南的部队反击。第7军被迫撤至箬溪,稍事休整后,再攻德安,终因孤军无援,于7日撤至德安、箬溪间的罗家铺地区,双方形成对峙。与此同时,位于奉新的第6军和第1军第1师强渡修水河,占领永修,遭由德安增援的卢香亭部包围,被迫突围转移至永修西北的白槎。第3军经新喻激战后,10月2日在万寿宫地区歼灭孙军郑俊彦部2000余人。8日进至牛行、乐化地区,又与孙军郑俊彦、卢香亭部遭遇,鏖战至12日,终因孙军不断增援,第3军伤亡甚重,前进受阻。在此不利情况下,蒋中正仍令第2军和第1军第2师于10月11日强攻南昌。由于守军预有準备,凭藉坚城深壕死守,并利用夜暗组织反击,攻城部队连攻三日不克,伤亡甚重,被迫于13日撤退。

南浔路战役

国民革命军总司令部总结三次攻打南昌失利的教训,在于孙传芳军控制南浔铁路主要干线,便于机动。于是决定集中兵力,先破南浔铁路各要点之敌,尔后再取南昌,并决定从武昌增调第4军入赣作战。国民革命军入赣部队分三路于11月1日开始总攻。右翼军右纵队第14军在第2军配合下,先期于10月20日攻占抚州,切断孙军入闽通路,从东南向南昌推进。左翼军第7军于11月2日攻占德安,第4军在独立第2师(由湘军第1师改编)和第7军一部配合下,于3日攻占马回岭后,第4、第7军主力在德安以南的九仙岭击败孙军2个师,截断南浔铁路,向永修推进。独立第2师在九江、瑞昌间的晒湖桥歼灭孙军1个师,至7日占领九江、瑞昌、湖口和武穴。中央军第6军于11月3日开始向乐化攻击,遭孙军多次反击,伤亡甚重,后总预备队第1军第1、第2师赶到,协力攻击,于4日占领乐化、永修。此时,右翼军右纵队第2军主力已由进贤、三江口进逼南昌,右翼军左纵队第3军在第2、第1、第7、第6军各一部配合下,于11月7日占领牛行,继向余干方向追击,在滁槎俘敌1.5万人。孙传芳见败局已定,乘船逃回南京。南昌守军待援无望,弃城溃逃,被歼万余人。11月8日,国民革命军占领南昌。

进占福建

9月下旬,孙传芳为策应江西战场作战,令福建督理周荫人部进袭粤东。周荫人将所部3万余人编为4个军,于10月上旬攻占广东蕉岭、鬆口(今梅州市梅县区松口镇)、饶平(今三饶)等地。国民革命军第一军军长何应钦乘湘、鄂、赣战场节节取胜之机,转守为攻。10月中旬,第1军第3、第14师袭击周部后方,攻占永定,然后回师鬆口(今梅州市梅县区松口镇),俘周部第3军4000余人。此时,周部第2军曹万顺、杜起云两个旅在蕉岭通电起义,改编为国民革命军第17军(曹万顺任军长),随即进至中都、松源地区(今梅州市梅县区松源镇),将退至该地区的周部第3军残部全部歼灭;尔后,向上杭挺进。在上杭地区的周部第4军和第2军残部退守长汀。10月下旬,第17军由上杭沿汀江两岸向北推进,在由赣入闽的第14军第2师配合下,击退守军,进占长汀。由第1军补充团扩编组成的独立第4师在第20师第58团等部配合下,先后在饶平、诏安、漳浦击退周部第1军后,于11月相继占领漳州、同安、泉州、莆田、永泰,逼近福州。12月初,第2军第6师由赣入闽,进占建瓯,切断闽、浙孙军联繫。此时,驻闽海军起义,周部李生春旅投降。12月9日,国民革命军进占福州。 率部攻占福建的何应钦

率部攻占福建的何应钦

率部攻占福建的何应钦

率部攻占福建的何应钦会攻南京

孙传芳连遭失败,求援于奉军张作霖,联合组成安国军,张作霖任总司令,孙传芳和张宗昌任副司令。计画以奉军一部入河南,促吴佩孚反攻湖北;孙传芳反攻江西;张宗昌率直鲁联军接防苏、皖北部,配合反攻鄂、赣。孙传芳收集残部8万余人,部署在沪宁铁路(上海-南京)和沪杭铁路(上海-杭州)沿线及皖南地区,抗击国民革命军的进攻。 直鲁联军总司令张宗昌

直鲁联军总司令张宗昌

直鲁联军总司令张宗昌

直鲁联军总司令张宗昌1926年10月,共产党为实践北伐,于上海发动第一次工人武装起义,建立“上海市民自治政府”。军阀孙传芳部对工人、市民进行镇压。工人100余人被捕。上海总工会委员陶静轩、“起义总指挥部”成员奚佐尧等10多位共产党员被杀,起义失败。

为肃清长江下游之敌,国民革命军总司令部于1927年1月上旬决定进军杭州、上海,会攻南京。蒋中正兼中央军总指挥,率江右军(由第6、第2军和独立第2师组成,程潜任总指挥)和江左军(由第7、第10、第15军组成,李宗仁任总指挥)分由赣、鄂沿长江两岸向皖、苏推进,主攻南京。何应钦为东路军总指挥,率第1、第14、第17、第19军(由孙军第1师起义改编,陈仪任军长)和第26军(由孙军第3师起义改编,周凤岐任军长)自赣、闽分路入浙,夺取杭州、上海,助攻南京。唐生智为西路军总指挥,率第8、第4、第9、第11军由鄂入豫,牵制北面之敌。

1927年1月下旬,东路军第1、第26军在第2军配合下,由浙江衢州向杭州方向发起进攻,在龙游附近击溃孙军一部,于二月上旬进占兰溪、金华后,乘胜向淳安、建德(今梅城)、浦江推进。2月11日,在桐庐、诸暨、富阳地区遭孙军孟昭月等部4个师抵抗,激战五日,俘敌8000余人,于2月18日占领杭州。此时,共产党为配合国民军进攻上海,发动了第二次工人武装起义,并在共产国际人员(Gotikoff、Arno、Chernisk、Bouharoff等)指导下进行军事布置,起义得到了广大民众的拥护和支持,在国民军先头部队的配合下,经过浴血奋战,起义取得了胜利。

在此期间,东路军第14、第17军和第1军一部由闽入浙,相继攻占临海、宁海、宁波、绍兴等地,肃清浙江境内的孙军。3月上旬,东路军开始进攻淞、沪,至20日,第14、第17、第2军和第1军一部经太湖以西攻克常州、丹阳等地,截断沪宁铁路;第1军主力和第26军克松隐、松江、吴江、苏州,迫近上海。21日,周恩来等领导上海工人举行第三次武装起义,经过30多个小时激战占领上海。第1军一部乘机进入上海市区。

与此同时,江左军由鄂东向安庆、庐州(今合肥)挺进。由于孙军刘宝题师、陈调元师、王普旅和叶开鑫残部相继起义,3月4日不战而下安庆,至18日进至庐州、六安之线。江右军由江西沿长江南岸东进,相继攻克芜湖、当涂后,3月20日开始总攻南京,经两天激战,扫清江宁镇、秣陵关、龙都等外围据点。23日,第2军进逼中山门、光华门;独立第2师进攻通济门、武定门;第6军进抵雨花台,该军第19师由中华门沖入城内。当晚江右军各部分路进城,占领南京。第二阶段于1927年5月开始。

宁汉分裂

主词条:四一二反革命政变、宁汉分裂

1927年3月24日二军六军占领南京。另一支北伐部队,国民革命军第一军等从广东出兵福建,于12月间占领福建全省,向浙江挺进。1927年2月底,占领浙江全境。3月22日一军进驻上海。 国民党大肆屠杀共产党员

国民党大肆屠杀共产党员

国民党大肆屠杀共产党员

国民党大肆屠杀共产党员1927年4月12日,蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变,逮捕并屠杀中国共产党员和国民党左派。4月18日,蒋在南京另立南京国民政府,与武汉国民政府对峙,宁汉分裂。北伐军攻克上海、南京后,孙传芳不甘心失败,与张宗昌组成直鲁联军,反攻南京。奉系军阀张作霖也派兵进入河南,威胁武汉。“四一二”事变后处于分裂状态中的宁汉两方,各自为战。武汉方面以唐生智为总指挥,组成三个纵队进军河南,在漯河、临颍击败奉军主力,6月1日与冯玉祥部会师郑州。南京方面亦组成三路军,北伐陇海路,5月下旬克蚌埠,6月初占徐州,后与直鲁军相持于鲁南。7月下旬,直鲁军反攻,占领徐州,蒋中正组织反攻未果,遂于8月12日辞职。嗣后,直鲁军进迫南京,在龙潭战役中为南京军所败,丧其主力,双方复相持于津浦路。同年冬,何应钦指挥第一路军反攻,十二月再克徐州。国民革命军联军总司令冯玉祥于5月1日就任国民革命军第二集团军总司令职,率部东出潼关加入北伐行列,与武汉军会师郑州,开封,随后进入豫东与直鲁军作战,曾取得两次兰封战役的胜利,并肃清豫境吴佩孚残余势力。山西阎锡山亦于6月宣布就任国民革命军北方军总司令职,派部进入直隶,占领张家口、石家庄,后因奉军反攻,阎军除傅作义部坚守涿州外,余均退回晋境。

7月15日,武汉国民政府领袖汪精卫召开“分共”会议,公布《统一本党政策案》,正式与中国共产党决裂。8月1日,周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承等发动南昌起义,自此第一次国共合作彻底破裂。8月14日,蒋介石下野。8月19日,武汉政府宣布迁都南京。9月初,汪精卫亲抵南京,宁汉合流。不久汪精卫又鼓励唐生智与张发奎分别于10月爆发宁汉战争、11月爆发广州张黄事变,但南京国民政府皆获得战争之胜利,迫使唐生智、张发奎等出国流亡。

二次北伐

主词条:宁汉合流、二次北伐、济南惨案、皇姑屯事件、东北易帜

1927年12月3日至10日国民党中央执行委员会在上海召开国民党二届四中全会预备会,会议的最后一天决定恢复蒋中正北伐军总司令的职务。1928年1月4日,蒋中正到任,继续领导北伐。 东北易帜

东北易帜

东北易帜

东北易帜北伐军在占领河南之后,屡次致电冯玉祥、阎锡山及各将领準备北伐。2月28日,中国国民党中央政治会议决议冯玉祥为第二集团军总司令,阎锡山为第三集团军总司令,并命统归蒋指挥。

1928年4月7日,蒋介石在徐州誓师北伐。9日,各路北伐军发起全线总攻。第一集团军第一军团总指挥兼第一军军长刘峙,指挥王均的第三军、缪培南的第四军、顾祝同的第九军、杨胜治的第十军和贺耀组的第四十军由徐州北进,担任津浦路正面进攻。曹万顺的第十七军、陈焯的第二十六军、夏斗寅的第二十七军、金汉鼎的第三十一军和陈调元的第三十七军进攻临沂、沂水,直趋胶济线为右翼。第四军团总指挥方振武,率阮玄武的第三十四军、鲍刚的第四十一军、高桂滋的第四十七军和余念慈的独立骑兵师,沿鱼台、金乡进攻济宁为左翼。20日,方部攻占济宁。奉鲁军张宗昌残部退向泰安一带。21日,方部由济宁继续北进。28日晚,方部夺取万德、张夏之线,与津浦路正面的第一军团刘峙部会师。30日,各路军队对济南发起总攻。当天夜晚,张宗昌率残部弃城北逃。孙传芳在北京宣布下野,张、孙残部向国民革命军投降。

北伐军行至山东时,日本一度出兵山东,暗助军阀张宗昌,杀害交涉员蔡公时,史称“五三惨案”。此时蒋中正与冯玉祥在济南以南的党家庄车站会晤,决定绕过济南,继续北伐,同时命令济南驻军一律撤出。避免再发生冲突。另一方面则从外交交涉,分别向日军司令,日本外交部严重抗议,并要求日军同时撤出济南,同时请求英美协助调停。

1928年6月4日,张作霖当夜撤离北京,退出山海关外,张的专列在到达瀋阳附近的皇姑屯(京奉铁路和南满铁路交叉的三洞旱桥),被日本关东军埋下的炸药炸毁,张作霖身负重伤,稍后死亡。6月8日,国民革命军开入北京。

1928年12月29日张学良在东北通电东北易帜,宣布效忠南京中央政府,北伐至此宣布成功。

国民政府的北伐,是中国历史上仅有的两次由从南向北统一全国的例子(另一次是明朝对元朝的北伐),虽然它所达成的统一在很多方面来说都只是属于形式上的,当时更有“军事北伐,政治南伐”的说法。

胜利因素

指导思想

北伐一直是孙中山的革命理想。概揽孙中山的北伐战争观,它有以下几个主要方面:

高举护法大旗。孙中山历来视《临时约法》和国会为中华民国的主要象徵和共和制度的可靠保证。他曾指出,“约法与国会,共和国之命脉也,命脉不存在,国体将安托?须知国内纷争,皆由大法不立;”“共和国家之总枢全在国会,国会为民国中心,宪法为立国大本”;故“今日言和平救国之法,惟有恢复国会完全自由行使职权一途。”可见约法和国会在孙中山北伐观中的地位。

重视军事斗争。孙中山为恢复约法和国会,先后进行过多次护法战争。如辛亥革命时期的北伐;1915年第一次护法战争;1922后第二次护法战争和1924年江浙战争爆发时孙中山领导的北伐等等。这一切都足以说明孙中山对军事北伐的重视程度。

联合其他力量。早期的孙中山没有自己的军事武装,进行军事北伐只能依赖地方军阀。採取利用或联合一派军阀反对另一派军阀的做法,致使他领导的多次北伐都因地方军阀的反对和破坏而失败。在共产国际和共产党人的帮助下,孙中山认识到联合革命力量的重要性,进入了以革命的武装进行北伐的新时期。

战争策略

国民政府在战争初期以两广为基地,策略以“打倒吴佩孚,联络孙传芳,不理张作霖”为主,实行各个击破。 北伐誓师阅兵式

北伐誓师阅兵式

北伐誓师阅兵式

北伐誓师阅兵式早在1925年9月,苏联军事顾问加伦就提出了集中兵力、各个歼敌的北伐军事战略方针。但是,由于国民革命军将领各有自己的算盘,所以在1926年4月国民政府军事委员会制定的北伐进军计画中,提出同时向湖南和江西进军,即同时与吴佩孚和孙传芳作战。加伦回到广州后发现这个问题,立即要求修改计画。经过加伦的劝说和多次磋商,各军将领才同意集中兵力、各个歼敌的战略方针,即首先向湖南、湖北进军,长驱直进,迅速消灭吴佩孚所部;同时和孙传芳进行谈判,并向湖南、江西边境和广东、福建边境分别派出部分兵力进行监视和防备,待两湖战场取得胜利后,再集中兵力消灭孙传芳;最后,集中兵力消灭张作霖,统一全中国。后来的事实证明,加伦的战略构想是北伐战争取得胜利的一个重要条件。

军事指挥方面,北伐军在战争中发扬长驱直入,运动歼敌,穷追猛打,速战速决,英勇顽强,连续作战的作风;审时度势,灵活运用兵力,适时转变战法,保持战争的主动权;分化瓦解敌军,补充扩大自己。这些都是国民革命军能以少胜多的重要因素。

国共合作

北伐的成功是国共两党共同努力的结果。北伐战争期间,随着革命形势的胜利发展,依靠中国共产党的积极动员和有力组织,为北伐战争的胜利做出了卓越的贡献,主要有以下方面: 担任黄埔军校政治部主任的周恩来

担任黄埔军校政治部主任的周恩来

担任黄埔军校政治部主任的周恩来

担任黄埔军校政治部主任的周恩来共产党员直接参与北伐。在北伐军中,一大批共产党员担任各级党代表或政治处长,或者担任基层指挥员、战斗员。一些着名的共产党人,如周恩来担任第一军副党代表,李富春担任第二军副党代表,朱克靖担任第三军党代表,罗汉担任第四军党代表,林伯渠担任第六军副党代表,肖劲光担任第二军第六师党代表等。周恩来、毛泽东、林伯渠、张太雷、邓中夏、萧楚女、恽代英、李富春、聂荣臻、蒋先云等为代表的共产党人实际上领导了北伐军的全部政治工作,对北伐胜利进军起了重要作用。

工人运动的迅猛发展。湖南、湖北的工会会员,到1926年年底左右,发展到30余万人,在许多地区,工人还建立了自己的武装纠察队。1927年1月,汉口、九江工人民众在李立三、刘少奇的领导下,举行了声势浩大的反帝示威,先后收回了汉口、九江的英租界。上海工人阶级在中国共产党领导下,为了配合北伐军的胜利进军,先后举行了三次武装起义。

农民运动的蓬勃发展。在北伐革命战争期间,同工人革命运动一样,农民运动也在大半箇中国蓬勃开展起来。到1927年6月,全国已有201个县成立了农民协会,人员发展到1000多万人,对农村的封建势力进行了一次空前的扫蕩与冲击。

战争影响

新军阀割据

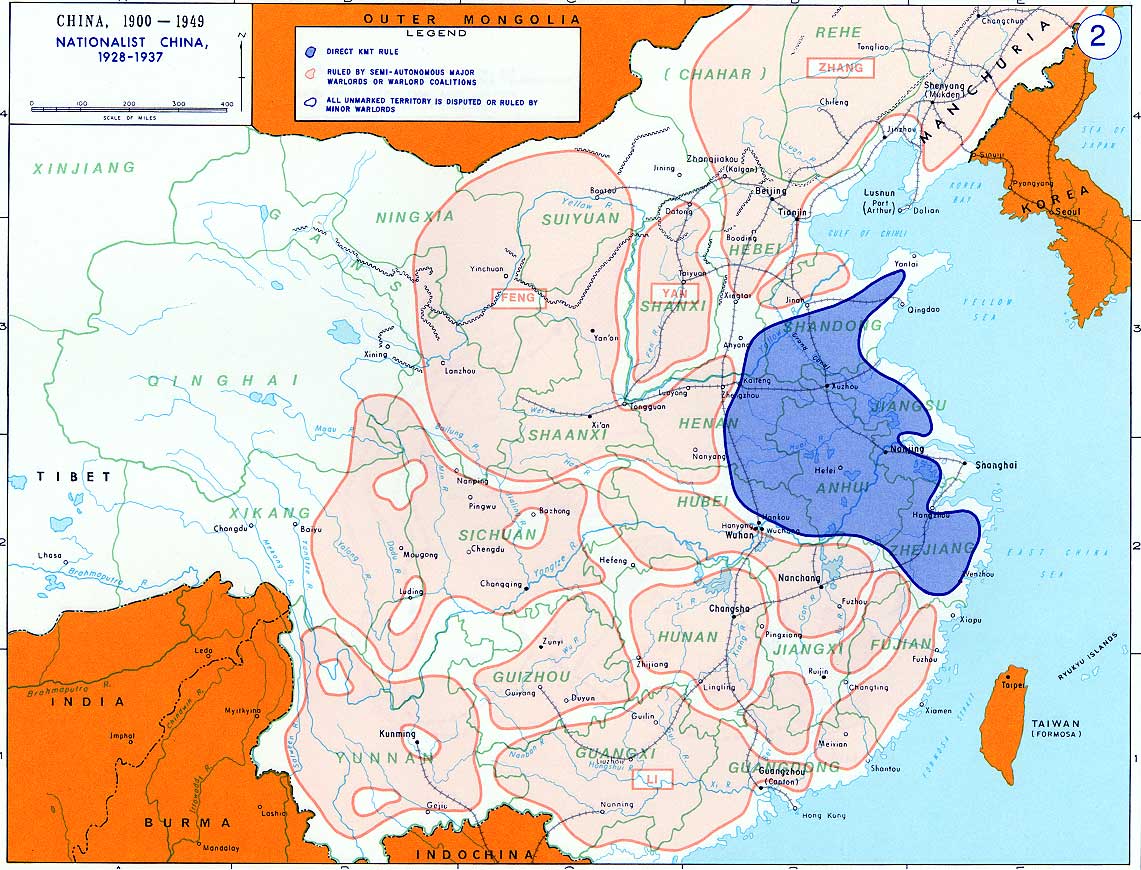

北伐后国民党各军阀割据情况

北伐后国民党各军阀割据情况国民政府在北伐战争中,除了透过直属的国民革命军,也吸收中国各地反北洋势力,允许军阀投靠国民政府,形成了一个一个派系众多的政治联合体。北伐结束后,各派系之间的纷争始终未停息过。国民党派系可分为两大类:一类属于政治派别,如西山派、改组派、汪派、再造派、政学系等;另一类属于地方实力派,如冯系、阎系、西南地方实力派等。这些派系既有对中央的表面从属关係,又有各派之间的横向关係,横向间的矛盾虽时有发生,但往往是局部的、短暂的,而他们与国民党中央之间的矛盾和斗争却是普遍的、长期的。由于地方军阀扩大势力与中央冲突,形同唐朝藩镇割据,造成日后发生中原大战等连串内斗冲突。

国共内战爆发

国民革命军北伐期间,蒋介石和汪精卫先后在上海和武汉发动反革命政变,导致中国共产党与国民政府决裂。1927年8月7日,中共中央在汉口秘密召开紧急会议,即着名的八七会议,确定了土地革命和武装起义的方针。8月1日,以周恩来为书记的前敌委员会及贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人,率领二万多人举行南昌起义,标誌着长达十年的第一次国共内战正式爆发。

战争意义

打击军阀势力

北伐战争仅二年时间,沉重地打击了帝国主义和北洋军阀在中国的统治,基本消灭了军阀吴佩孚、孙传芳的军队,重创了军阀张作霖的军队,基本消灭了北洋军阀,加速了中国革命历史的进程,为以后中国新民主主义革命的发展开闢了道路。

加深革命认识

1927年4月和7月,蒋介石和汪精卫先后在上海和武汉发动反革命政变,北伐战争的胜利果实被窃取。这次战争中途共产党被抛弃、被屠杀的教训,使共产党深刻认识到建立以共产党领导的无产阶级军队,独立开展武装斗争的极端重要性,从而开始走上创建中国工农红军,进行土地革命,以农村包围城市,武装夺取国民党政权的另一条革命道路。

保证国家独立

如果没有北伐的成功,国民政府没有实现对全国的政治统一。等到日本全面侵华开始,北洋各个军阀各自为战,不能走向联合抗击日寇。中国是否能坚持八年抗战那幺久,能不能保持独立国家的性质就很难说了。所以说,北伐战争在中国近代史上有巨大的历史意义与功绩。

维护祖国统一

北伐战争是在国共合作的基础上进行的,在战争的第一阶段,国共两党广大将士紧密合作,共同奋斗,浴血沙场,留下了许多可歌可泣的感人事迹。历史事实证明,国共两党合则两益,分则两损。这一经验教训,对于我们今天实现振兴中华、统一祖国的大业,仍然有着现实意义。

战争评价

陈独秀认为北伐战争中“所犯的错误”是:

(一)儘管我们在原则上赞成北伐,但事实上我们从来没有用实际行动积极地坚决地支持过北伐。

(二)我们把北伐看成是防御性质的,就是说,只看成是保护广东。我们对北伐的态度是消极的,所以取得的成果不大。今后必须做到,如果原则上做出什幺决定,就必须付诸实现,否则,决定与实践之间将永远有矛盾。

包遵信认为,“北伐”只是孙中山《建国大纲》中所构想的军政、训政和宪政三步骤中的“军政”,是以武力扫除一切施行宪政之障碍,北伐是孙中山希望在中国实现宪政的第一步。大陆官方教科书肯定北伐战争的价值,但将国共合作期间的北伐称为旨在推翻封建制度,建立共和制度的“大革命”,而将国共破裂称为“大革命”的失败,原因是以蒋中正为首的官僚买办资产阶级上台,毛泽东更将帝国主义、封建主义、官僚资本主义并列为压在中国人民头上的“三座大山”。中华人民共和国的史观认为,宁汉分裂后,被官僚资产阶级所垄断的国民政府没有能力彻底摧毁封建制度,不能从根本上改变中国,不符合中国普通人民的根本利益,从而不能获得人民的支持,亦不能使中国彻底摆脱半封建、半殖民地的状态,而只有社会主义的人民民主无产阶级专政才能彻底改变中国,建立完全独立自主的新民主主义人民共和国。

纪念馆

主词条:北伐战争纪念馆

北伐战争纪念馆位于韶关市区帽子峰北坡,2008年10月开工建设,经过近两年的筹建于2010年6月29日正式落成,大量孙中山先生及北伐战争时期文物实物以及历史图片,7月1日起正式向广大市民与游客免费开放。