一种历史假说,认为殷人曾东渡至美洲,成为当地文明的祖先。该假说多有争议。

学界有关“殷人东渡美洲”的假说和推断大多都将发现于墨西哥东海岸的美洲最早的文明——奥尔梅克文明的出现和商代末年武王伐纣后,原属商朝的殷人渡海远逃联繫起来。早在1590年,法国学者阿科斯塔就提出最早的印第安人是从亚洲通过白令海峡来到美洲大陆的亚洲人。1752年,法国学者歧尼的进一步推进,提出中国古籍中的“扶桑”就是美洲的墨西哥的说法。随后引发了西方学术界关于谁先发现新大陆的广泛讨论。

最早提出殷人东渡美洲假说的是英国学者梅德赫斯特,他在翻译中国古典文献《尚书》时,提出周武王伐灭殷纣王时可能有殷人渡海逃亡,途中遇到暴风,被吹到美洲的说法。美国学者迈克·周1967年发表的论文指,在墨西哥东海岸的拉本塔发现的美洲最早文明——奥尔梅克文明有很强烈的殷商影响。

后来,旅居美国的许辉博士提出,商纣王的儿子武庚(史记中称作禄父)等王室成员在周初和武王的弟弟管叔、蔡叔、霍叔发动“三监之乱”失败后,逃亡到了美洲大陆繁衍生息留下文化遗存。他认为:美洲文明之母“奥尔梅克文明”和中国商代文化有着密不可分的关联。这一意见传出后,新华社等新闻媒体进行了广泛的报导,引起了国内外的普遍关注。

基本介绍

- 中文名:殷人东渡美洲论

- 外文名:The Yin people on East America

- 时间:19世纪

- 提出人:梅德赫斯特(英国)

概述

公元前1045年(根据夏商周断代工程),武王伐纣,攻破都城朝歌,纣王于鹿台自焚。但此时,攸侯喜统帅的十万大军主力,林方、人方、虎方等十五万人及涕竹舟、涕竹笋等,突然全部失蹤,下落不明。那二十五万殷商军民哪里去了呢?而在他们消失无影的同时,在中美洲突然兴起了一支具有浓郁殷商文明特质的奥尔梅克(Olmeca)文明。

公元1910年,清政府派欧阳庚为驻墨西哥专案特使,办理1908年墨西哥革命时杀死华侨三百一十一人索陪专案。同时由摄政王载沣批准,张荫棠幕僚王国维、罗振玉托查“华侨中有无殷人东迁的痕迹”。索赔案完成地很顺利。正当欧阳特使準备查询“殷人东迁”时,一天,居住在墨西哥奇瓦瓦(Chihuahua)地区的殷福布族(Infubu)殷地安人百余家族,围着特使馆请愿,“墨西哥革命时杀死‘殷地安人’七百五十名,这些‘殷地安人’为中国血统,殷人后裔,叫殷福布族,是三千年前从天国经天之浮桥岛到这里的,请求清政府保护索赔”。然而,载沣以“传闻难作三千年前之历史”为名,据绝了欧阳特使转达的请求。

理论的提出

最早提出殷人东渡美洲构想的是19世纪英国翻译家梅德赫斯特,他指出周武王伐商纣王时可能发生殷人渡海逃亡,途中遇到暴风,被吹到美洲。美国学者麦可·芤在1968年出版的《美洲的第一个文明》中提出拉文塔出土的奥尔梅克文明在历史上出现的时间,接近中国古代文献中记载的大风暴发生时间,奥尔梅克文明可能来自殷商。麦可·芤在一篇1967年发表的论文《圣洛伦佐与奥尔梅克文明》中指出拉文塔的奥尔梅克文明有很强烈的殷商影响。

在中国,国学大师罗振玉和王国维最早提出殷人东渡美洲的可能性。后来郭沫若也相信殷人东渡美洲。美国俄克拉荷马中央州立大学教授许辉的《奥尔梅克文明的起源》和中国学者王大有等的《图说美洲图腾》进一步阐明殷人东渡美洲论的根据。 奥尔梅克文明的文物近似殷商文物

奥尔梅克文明的文物近似殷商文物

在中国,国学大师罗振玉和王国维最早提出殷人东渡美洲的可能性。后来郭沫若也相信殷人东渡美洲。美国俄克拉荷马中央州立大学教授许辉的《奥尔梅克文明的起源》和中国学者王大有等的《图说美洲图腾》进一步阐明殷人东渡美洲论的根据。

奥尔梅克文明的文物近似殷商文物

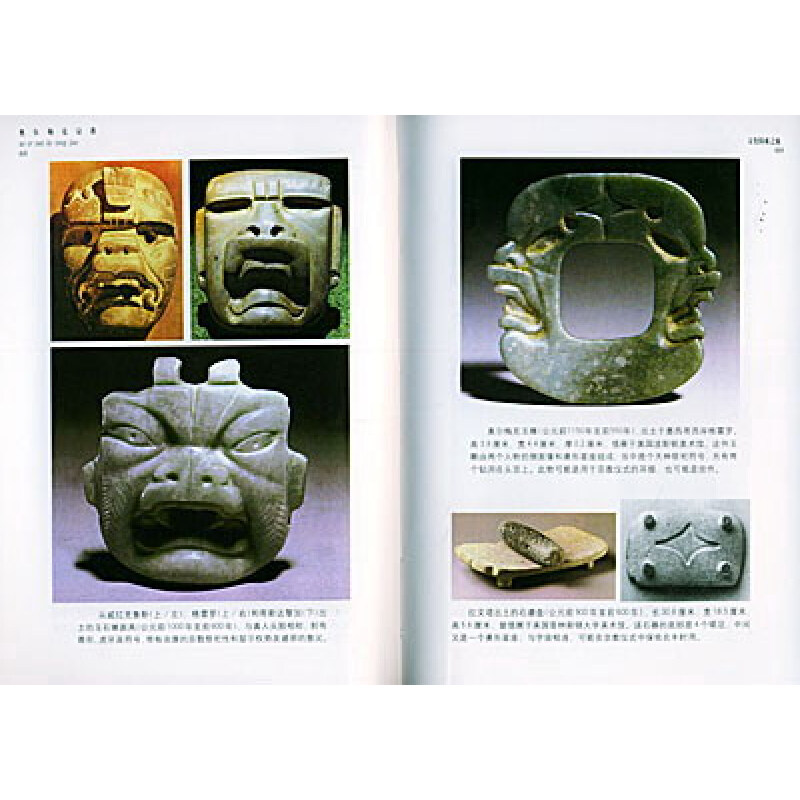

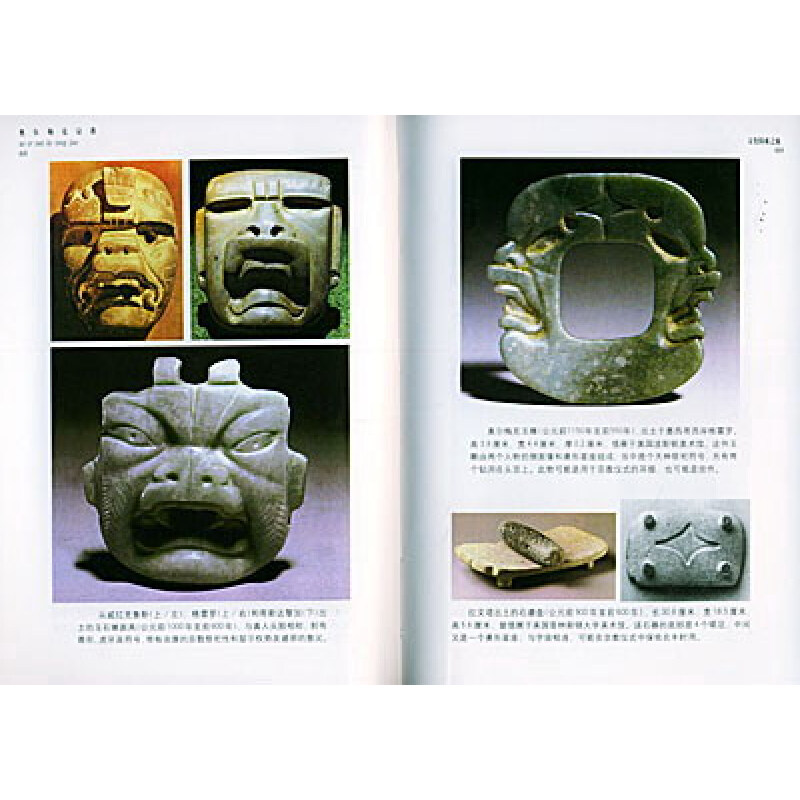

奥尔梅克文明的文物近似殷商文物1、殷商是中国的青铜时代,墨西哥也出土青铜人头像,相貌和华夏人相似。

2、奥尔梅克的玉圭刻着和甲骨文类似的图形,王大有、许辉还根据甲骨文将一些奥尔梅克图形解读。

3、奥尔梅克人跟华夏人一样喜爱玉器。

4、奥尔梅克人的玉器上的虎头图案和商朝玉器上的虎头图案,惊人地相像。

2、奥尔梅克的玉圭刻着和甲骨文类似的图形,王大有、许辉还根据甲骨文将一些奥尔梅克图形解读。

3、奥尔梅克人跟华夏人一样喜爱玉器。

4、奥尔梅克人的玉器上的虎头图案和商朝玉器上的虎头图案,惊人地相像。

美洲土着为什幺祭祀殷人祖先

通过对中美洲尤卡坦半岛地区的考古发掘,发现了奥尔梅克(Olmeca)文明和玛雅(Maya)文明的多处遗存。考古学者在奥尔梅克遗址拉文塔(La Venta)太阳神庙祭祀中心地下发掘出十六尊高约七八尺的翡翠、蛇纹岩长颅或方形高冠雕像和六块玉圭。在这六块玉圭上,竟发现了铭刻着的殷商文字。经有关学者解读,这玉圭上刻写的正是殷人远祖、高祖、始祖、先公先王名号谱系。

亚洲起源说

“亚洲起源说”认为,美洲印第安人的祖先是亚洲人,蒙古人型的亚洲人在4万年和1万8千年以前通过白令海峡的“陆桥”从阿拉斯加进入了美洲大陆。据地质学家测定,在冰川时期(公元前7—1.2万年),亚洲东北部与美洲西北部有陆桥相连。于是,人们作了如下的假想和猜测:远古时期,亚洲东北部的原始狩猎民族在追逐野兽或迁徙过程中,不知不觉间就往来于白令海峡两岸,后来又从北美向南迁移,逐渐遍布美洲大陆。

随着我国古人类学和考古学的发展,我国学者又在“亚洲起源说”的基础上进一步提出了十分引人注目的“华北人起源说”。该说认为,古代印第安人来源于中国华北,中国文化对印第安人的文化有很深的影响。主张“华北人起源说”的学者们发现了一些非常有力的证据。

古代中国人与印第安人在文化上有惊人的相似之处。例如:在墨西哥古代奥尔梅克人文化中间,学者们发现他们的甬道图案与殷人的极为相似;—些印第安陶器上的饕餮纹和云香纹,与商周时代中国钟鼎上的图纹相似;在墨西哥瓦哈卡地区的印第安人中间,人称代词“我”、“你”、“他”的发音,与古代中国人称代词的发音相似;玛雅语称“人”为“镇”或“银”,与汉语发音接近;墨西哥一些印第安人称“花”也是“发”,发音与汉语完全相同。

随着我国古人类学和考古学的发展,我国学者又在“亚洲起源说”的基础上进一步提出了十分引人注目的“华北人起源说”。该说认为,古代印第安人来源于中国华北,中国文化对印第安人的文化有很深的影响。主张“华北人起源说”的学者们发现了一些非常有力的证据。

古代中国人与印第安人在文化上有惊人的相似之处。例如:在墨西哥古代奥尔梅克人文化中间,学者们发现他们的甬道图案与殷人的极为相似;—些印第安陶器上的饕餮纹和云香纹,与商周时代中国钟鼎上的图纹相似;在墨西哥瓦哈卡地区的印第安人中间,人称代词“我”、“你”、“他”的发音,与古代中国人称代词的发音相似;玛雅语称“人”为“镇”或“银”,与汉语发音接近;墨西哥一些印第安人称“花”也是“发”,发音与汉语完全相同。

文字元号相似

现任职美国俄克拉荷马中央州立大学的许辉教授,曾先后寻觅到200多个奥尔梅克的玉圭、玉雕,上面也刻有与甲骨文相同的符号。许辉曾带着其中的146个甲骨文两次回中国,请教数位中国甲骨文权威专家,得到的鉴定意见是:“这些字属于先秦文字字型”。

许辉所收集到的这些奥尔梅克文字元号涉及的内容很丰富,有农业方面的,例如雨、水、天、禾、田、木、树苗、太阳及方位,表现拜祖祭祖和巫术神法的,还有中国所特有的天干地支、数字和卜卦等符号。

范毓周教授认为,“我们有理由相信,奥尔梅克文化所普遍使用的文字极可能就是商代后期殷人普遍使用的甲骨文。”

奥尔梅克文明之后,公元前后,同一地区出现了玛雅文明。上世纪60年代,苏联学者的研究发现:玛雅字既不是表意文字,也不是表音文字,而是跟汉字类型相同的表意兼表音的一种“意音文字”和“意形文字”。

玛雅字的外貌跟汉字迥然不同,可是它们的实质如出一辙,玛雅字的符号多数写成方块形,或者用方框线条围起来,跟汉字写在方格子里相似。着名人类学家、美国哈佛大学的张光直教授曾提出了一个“玛雅——中国文化连续体”的假设,认为玛雅文明和中国古代文明是同一祖先的后代在不同时代、不同地点发展的结果。

东渡的证据

有关殷人东渡美洲的论述,较可能最早是1907年日本学者白易库吉在日文《地学杂誌》上发表的《关于扶桑国》提出的。

根据甲骨文辞学者的研究,一般认为,攸在淮宁县。据赵诚《甲骨文简明词典卜辞分类读本》说,攸在今安徽宿县附近,是前往淮阴的重要通道。从卜辞看,商王曾携同攸侯征人方,并长期在此停留,既可见攸在当时已是一个不小的重要城邑,又可见攸国是与商王友好的方国。攸,从人从父,字形所示为人方——大父国,手执权杖。攸侯在殷帝辛约三十三年中屡有出现,帝辛宠信的人杰主将,也是一个国君诸侯。在帝辛的每次田猎巡狩后,几乎都有侯喜的名字刻在甲骨上 ,征林方、人方时,尤其多。殷帝辛三十二年初春,周武王大会诸侯观兵于孟津时,殷帝辛召集贵戚徽子、箕子,以及各位诸侯勤王,还有攸侯 喜在。到周纪十三年,也就是纣三十三年的殷历正月甲子黎明即大年初一,周军陈师牧野,殷的精锐部队留在东夷,由攸侯喜统帅,纣王不 得不派70万奴隶兵应战。结果殷兵倒戈,引周军攻入都城朝歌,纣王在鹿台自焚。但牧野之战后,攸侯喜统帅的十万大军主力却神秘失蹤了。

再看看史书所载。《史记·周本纪》载周武王于十一年十二月戊午,率师盟孟津,于周曆二月殷历正 月子黎明陈师牧野,攻入朝歌,商亡。唐司马贞《索隐》说《史记》记载武王克殷早了二年,应为“十三年克纣”。彭邦炯着《商史探微》收集商灭亡的时间还有:《书·牧誓》:“时甲子昧爽”;《利簋》铭文证明所记不误。《国语·周语》说:“昔武王伐殷,岁在鹑火”。据此各家 多有推算,时间不一。

对此提出考证的,还有甲骨文大师董作宾,他作的殷帝辛日谱对攸侯喜抚征东夷林方、人方、虎方、粤方,迁殷民十五万与林方、人方等同化,周武王灭商之际,25万殷军、军属及和平居民连同涕竹全部失蹤,虽无从查起 ,但东方之东也在东方,可推测殷人东渡当在美洲,正是东渡的殷人发展出了奥尔梅克文明。

人们通过研究认为,美洲新大陆的所有文明有可能起源于同一祖先,即奥尔梅克文明。奥尔梅克文明约在公元前12世纪中叶兴起,而公元前1150年至300年之后,又出现了两处文明:前古典时期的玛雅文明和位于墨西同部瓦哈卡河谷 阿尔班山区的萨波特克文明。在古典和后古典时期,奥尔梅克文化作为源头对此时兴起的诸多文明影响是显而易见的,如:特奥蒂华坎、古典玛雅文明、托尔蒂克人、阿尔班山区的密斯特克人和阿斯特克人等等。哥伦布到达以前的文明,发展了一种实行专业分工的集约化农耕经济。在新大陆,古代文明更多的是建立在社会结构而不是建立在技术或物质成就基础上的。这就形成了一种社会分层的结构。这种社会分工服务于 :一种跨社区的权威的特殊模式;集中于中央的权力;为国家生产粮食;一种基本产品和奢侈品的分配製度;一种进行垦殖和建立居民点的集约方式 。中央的权威和社会的层次化,是垦殖和建立居民点的基本要素。这种观点突破了西方传统观念和旧考古学只重视“技术或物质成就”的弊端,从物态层文化,深入到制度层 文化的研究上。“中央权威和社会的层次化”的基础就是具有特殊指向性的图腾微铭文化,由此形成一种“特殊模式”的文化系统。

向更深层次挖掘,商殷—奥尔梅克文化, 虽然是中美洲文明的核心,但仍不是源头,还有更深层次的文化与文明——这便利益于考古学上的重大发现:对奥尔梅克殷人祭祖玉圭文书的破译。这个破译,引起了国内外相关媒体的广泛关注,形成轰动效应。总而言之,一句话,它确凿无疑地证实了美洲文明源于中华文明的东迁。

根据甲骨文辞学者的研究,一般认为,攸在淮宁县。据赵诚《甲骨文简明词典卜辞分类读本》说,攸在今安徽宿县附近,是前往淮阴的重要通道。从卜辞看,商王曾携同攸侯征人方,并长期在此停留,既可见攸在当时已是一个不小的重要城邑,又可见攸国是与商王友好的方国。攸,从人从父,字形所示为人方——大父国,手执权杖。攸侯在殷帝辛约三十三年中屡有出现,帝辛宠信的人杰主将,也是一个国君诸侯。在帝辛的每次田猎巡狩后,几乎都有侯喜的名字刻在甲骨上 ,征林方、人方时,尤其多。殷帝辛三十二年初春,周武王大会诸侯观兵于孟津时,殷帝辛召集贵戚徽子、箕子,以及各位诸侯勤王,还有攸侯 喜在。到周纪十三年,也就是纣三十三年的殷历正月甲子黎明即大年初一,周军陈师牧野,殷的精锐部队留在东夷,由攸侯喜统帅,纣王不 得不派70万奴隶兵应战。结果殷兵倒戈,引周军攻入都城朝歌,纣王在鹿台自焚。但牧野之战后,攸侯喜统帅的十万大军主力却神秘失蹤了。

再看看史书所载。《史记·周本纪》载周武王于十一年十二月戊午,率师盟孟津,于周曆二月殷历正 月子黎明陈师牧野,攻入朝歌,商亡。唐司马贞《索隐》说《史记》记载武王克殷早了二年,应为“十三年克纣”。彭邦炯着《商史探微》收集商灭亡的时间还有:《书·牧誓》:“时甲子昧爽”;《利簋》铭文证明所记不误。《国语·周语》说:“昔武王伐殷,岁在鹑火”。据此各家 多有推算,时间不一。

对此提出考证的,还有甲骨文大师董作宾,他作的殷帝辛日谱对攸侯喜抚征东夷林方、人方、虎方、粤方,迁殷民十五万与林方、人方等同化,周武王灭商之际,25万殷军、军属及和平居民连同涕竹全部失蹤,虽无从查起 ,但东方之东也在东方,可推测殷人东渡当在美洲,正是东渡的殷人发展出了奥尔梅克文明。

人们通过研究认为,美洲新大陆的所有文明有可能起源于同一祖先,即奥尔梅克文明。奥尔梅克文明约在公元前12世纪中叶兴起,而公元前1150年至300年之后,又出现了两处文明:前古典时期的玛雅文明和位于墨西同部瓦哈卡河谷 阿尔班山区的萨波特克文明。在古典和后古典时期,奥尔梅克文化作为源头对此时兴起的诸多文明影响是显而易见的,如:特奥蒂华坎、古典玛雅文明、托尔蒂克人、阿尔班山区的密斯特克人和阿斯特克人等等。哥伦布到达以前的文明,发展了一种实行专业分工的集约化农耕经济。在新大陆,古代文明更多的是建立在社会结构而不是建立在技术或物质成就基础上的。这就形成了一种社会分层的结构。这种社会分工服务于 :一种跨社区的权威的特殊模式;集中于中央的权力;为国家生产粮食;一种基本产品和奢侈品的分配製度;一种进行垦殖和建立居民点的集约方式 。中央的权威和社会的层次化,是垦殖和建立居民点的基本要素。这种观点突破了西方传统观念和旧考古学只重视“技术或物质成就”的弊端,从物态层文化,深入到制度层 文化的研究上。“中央权威和社会的层次化”的基础就是具有特殊指向性的图腾微铭文化,由此形成一种“特殊模式”的文化系统。

向更深层次挖掘,商殷—奥尔梅克文化, 虽然是中美洲文明的核心,但仍不是源头,还有更深层次的文化与文明——这便利益于考古学上的重大发现:对奥尔梅克殷人祭祖玉圭文书的破译。这个破译,引起了国内外相关媒体的广泛关注,形成轰动效应。总而言之,一句话,它确凿无疑地证实了美洲文明源于中华文明的东迁。