殷人东渡美洲论是一些中外学者提出的假说,将奥尔梅克文明之出现和商朝被周武王所灭时殷人军民渡海联繫起来。

最早提出殷人东渡美洲构想的是19世纪英国翻译家梅德赫斯特。他在翻译中国古典文献《尚书》时,提出周武王伐灭殷纣王时可能有殷人渡海逃亡,途中遇到暴风,被吹到美洲的说法。美国学者迈克·周1967年发表的论文指,在墨西哥东海岸的拉本塔发现的美洲最早文明——奥尔梅克文明有很强烈的殷商影响。

基本介绍

- 中文名:殷人东渡美洲论

- 时间:19世纪

- 提出人:梅德赫斯特(英国)

简介

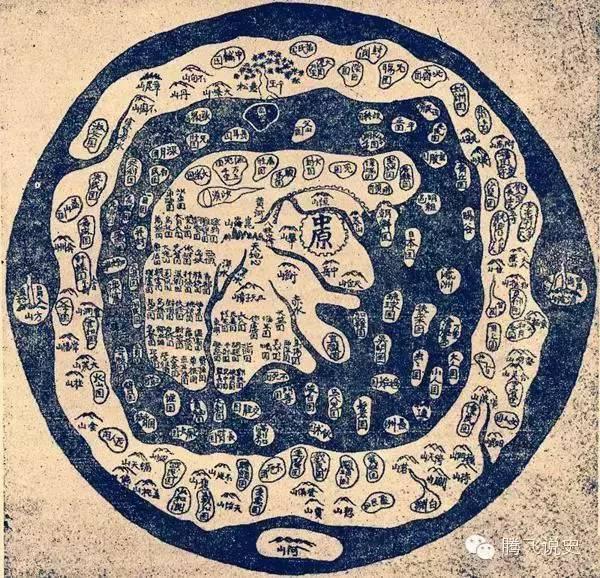

学界有关“殷人东渡美洲”的假说和推断大多都将发现于墨西哥东海岸的美洲最早的文明——奥尔梅克文明的出现和商代末年武王伐纣后,原属商朝的殷人渡海远逃联繫起来。早在1590年,法国学者阿科斯塔就提出最早的印第安人是从亚洲通过白令海峡来到美洲大陆的亚洲人。1752年,法国学者歧尼的进一步推进,他根据我国《梁书》记载,提出中国古籍中的“扶桑”就是美洲的墨西哥的说法。随后引发了西方学术界关于谁先发现新大陆的广泛讨论。

后来,英国翻译家梅德赫斯特发展提出“殷人东渡美洲说”。他指出武王伐纣时可能发生殷人渡海逃亡,途中遇到暴风,被吹到美洲。美国学者麦可·芤在1968年出版的《美洲的第一个文明》中提出拉文塔出土的奥尔梅克文明在历史上出现的时间,接近中国古代文献中记载的大风暴发生时间,奥尔梅克文明可能来自殷商。麦可·芤在一篇1967年发表的论文《圣洛伦佐与奥尔梅克文明》中指出拉文塔的奥尔梅克文明有很强烈的殷商影响。

后来,旅居美国的许辉博士提出,商纣王的儿子武庚(史记中称作禄父)等王室成员在周初和武王的弟弟管叔、蔡叔、霍叔发动“三监之乱”失败后,逃亡到了美洲大陆繁衍生息留下文化遗存。他认为:美洲文明之母“奥尔梅克文明”和中国商代文化有着密不可分的关联。这一意见传出后,新华社等新闻媒体进行了广泛的报导,引起了国内外的普遍关注。

在中国,国学大师罗振玉和王国维最早提出殷人东渡美洲的可能性。后来郭沫若也相信殷人东渡美洲。

近年美国俄克拉荷马中央州立大学教授许辉的《奥尔梅克文明的起源》和中国学者王大有等的《图说美洲图腾》进一步阐明殷人东渡美洲论的根据。

1、殷商是中国的青铜时代,墨西哥也出土青铜人头像,相貌和华夏人相似。

2、奥尔梅克的玉圭刻着和甲骨文类似的图形,王大有、许辉还根据甲骨文将一些奥尔梅克图形解读。

3、奥尔梅克人跟中国人一样喜爱玉器。

4、奥尔梅克人的玉器上的虎头图案和商朝玉器上的虎头图案,惊人地相像。

一些外国学者注意到了美洲古代印第安文化与商殷文化的共同特徵。委内瑞拉学者安东尼奥·莫雷诺·维亚弗兰卡认为,美洲前奥尔梅克和奥尔梅克文化,是公元前1400年左右(中国商朝),一批中国移民从黄河流域向东迁徙,越过太平洋在美洲登入,从而将他们高度发展的文化在美洲传播的结果。莫雷诺认为,进入美洲的这批移民,来自拥有灌溉农业、神权概念和丰富天文知识的国度。而美洲印第安文化的一些特点与以製造青铜器为特点的中国黄河流域的文化的影响是有关的。

另一位名叫梅德赫斯特的学者在1846年翻译《书经》时,曾引书中公元前一千多前武王伐纣之事提到,可能有商殷人大批逃亡,泛桴出海。逃亡者在途中遇到风暴,漂泊美洲。

还有的外国学者说得更具体。1968年,学者麦可·科在《圣洛伦索与奥尔梅克文明》中指出,殷商的逃亡者到墨西哥圣洛伦索生活几年后,他们一定是在拉文塔建立了自己形式的都城,因为在这里商代文化的影响很强。

批驳

有学者根据古文字、古文献、考古发掘、出土文物,研究商代的造船能力和航海技术水平,论证了在商代和商周之际,中国还没有帆和桅、舵、锯和木板船、璇玑(一种原始的星盘),剖析了现代模拟漂流试验中的诸问题,包括试验者的素质、试验与历史在规模上的巨大差异、成功的机率和实例。从而认为,殷人根本不具备跨越大平洋的能力,没有航渡美洲的可能性。

殷人东渡美洲论是近年在考古学、学术界争论得十分激烈的课题之一。反对殷人东渡美洲论的有夏鼐、罗荣渠等学者。

殷人东渡一事,多年来间,被一些学者论及,散见于报刊的文章,引起不少读者的兴趣。

然而,对于这一重大历史事件,正史野史均无记载。这使我又感兴趣,又感茫然。

查阅资料,发现殷人东渡美洲之说,缘起于中国人(商代,公元前11世纪)最先到达美洲之说。有意思的是,中国人最先到达美洲之说,却不是由中国人首先提出的,而是两百多年前(1761年),一位法国汉学家德·歧尼在他的一份研究报告《中国人沿美洲海岸航行及居住亚洲极东部的几个民族的研究》中最早提出的。

在中国,涉及这一题目的文章,以我所见者,最早的是1880年章太炎先生撰文提出法显发现美洲之说。他认为《佛国记》所载东晋高僧法显去西域取经,由海路归国时遭遇海上飓风,无边无际漂航所至耶婆提国,即是南美洲所在地。

相关史料

较早的文章有1913年《地学杂誌》第七期刊载的兴公所写《寻获美洲者非哥侖布说》。兴公在这篇文章中写道:“近来,西方学者忽创一说,谓最初寻获美洲大陆者实为中国人,其说以美洲红印度人(即印第安人)之语言形体皆与中国人相似为证,盖犹在疑信参半之间。最近则有着名考古学家奈云,偕人种学家数人,在墨西哥越万滔地方寻获泥制古像甚多,面貌确与华人无异,其衣饰亦稔为中国十数世纪之物。此外,又有泥造佛像数百,长约数尺。其塑法与中国近代之木雕神像相似,盖亦千余年前中国之技术也。在此佛象之侧,又有古铜钱数十枚,以一中国绳索贯串之。

有此种种确据,乃可证明美洲大陆实由中国以最先发现者。其发现之时期,距今约一千五百年之久。故知美洲大陆之文明,要当以中国为鼻祖也。余按:南美洲厄瓜多国于前清鹹丰年间开 河道,曾获中国钱币数百枚。为新莽时代之物,今尚陈列其国之博物院中。又秘鲁国公园有华文太岁碑幢,乃为土人锄地时,于数丈以下掘得者,即此两事,亦可为中国人寻获美洲之证……”

继兴公文章之后,中国又相继有魏声、陈汉章、朱谦之等人的文章,介入这一问题。

两百多年前,由西方学者提出并一直争执不已,而中国学者亦于十九世纪末和二十世纪初加入讨论的“中国人首先到达美洲”这一现象,引起了知识界的广泛注意和极大兴趣。“殷人东渡美洲”之说,就是在这一背景之中被提出的。

最早判断殷人有可能东迁的是国学大师王国维和他的老师罗振玉。王、罗二位都是研究殷商甲骨文的开先河者。

王大有、宋宝忠等人在其着作中提到:1910年,清政府派外交官欧阳庚为驻墨西哥专案特使,办理1908年墨西哥革命时杀死华侨311人索赔专案。在欧阳庚赴墨西哥之前,王国维、罗振玉委託他到中美洲后,设法调查“华侨中有无殷人东迁的痕迹”。这件事使我们知道最早关注此事的是王国维和罗振玉。

此后还有郭沫若和董作宾也相信殷人东渡。偏巧这两位也都在研究殷商甲骨文上很有建树。

可以这幺说,王国维、罗振玉、郭沫若、董作宾等认为殷人东迁美洲,是基于他们研究甲骨文时,对殷商史料了解较多之故。

推测原因

那幺,殷人为什幺要东迁美洲?

事情要从商纣王说起——

据考证,殷商末年,帝辛(纣王)致力开闢东夷、淮夷、虎夷(人方、林方、虎方)。约公元前1045年,殷历正月间,帝辛由山东人方回殷都朝歌过年。甲子日,周武王率军渡孟津,帝辛仓惶发奴隶兵七十万迎战于牧野。奴隶兵倒戈,纣王兵败,鹿台自焚。其时,帝辛的精锐部队因征林方而留在东夷,所以,朝歌空虚而被武王所破。

商殷灭国之后,留驻东夷的十多万精兵由能征惯战的将军攸候喜统领,却从此杳然无蹤,史无所载,成为千古之迷。

也由于恰在殷商灭国之际,攸候喜率领的殷军失蹤之时,在中美洲尤卡坦半岛突然兴起了带有强烈商殷文化色彩的奥尔梅克文明,于是学者们自然联想到:殷人是否东迁到美洲?

欧阳可亮先生曾有机会听到郭沫若或和董作宾谈殷人东渡①。他说:“1956年小竹文夫教授和郭沫若在东京学士会馆一起谈殷帝辛的功过和殷人东渡,我在旁。郭沫若说殷纣王开拓东夷、淮夷、虎夷(人方、林方、虎方),功垂千古。中国有大连、天津、青岛、连云港、上海、浙闽、广州等领海之域,是帝辛开闢的。小竹文夫说,当帝辛做这伟大的工作时,周武王由西边进来了。沫若说:于是殷军没有退路,就只有东渡。征人方的攸候喜是领导殷人东迁及东渡的可能者……”

欧阳可亮先生还说:“董作宾是我的老师,他说,根据我作的殷帝辛日谱,攸候喜征抚东夷林方、人方、虎方、粤方,迁殷民十五万与林方、人方等同化……武王灭殷之际,东夷殷军民从此失蹤。虽无从查起,但东方之东亦即东方,殷人东渡当在美洲。为此董作宾两度赴美调查……未到墨西哥、秘鲁、智利去看看,太可惜了……”

虽然如董作宾所说,殷人东渡“无从查起”,因历史年代久远,史无所载,考证难度很大。但也并非无迹可寻。

首先,殷人东渡的必要性极为可信。

商殷灭国之际,留在东夷的殷军民不愿做亡国的奴隶,因此决定东渡。

大家知道,殷商还处于奴隶制时代,战败的俘虏、亡国的臣民,都要被战胜国当做任人宰割的奴隶。所以中国人后世一直有“亡国奴”之称谓。事实上,后来殷商遗民境遇确乎不妙,大都失去领地、失去贵族身份,被逼为求生计而脱离土地,做些货物贩运的小本生意。以至被鄙称为“商人”。因此,一部分临海的殷商军民为避免灭国为奴的命运,始而东渡。

其次,殷商之际,军队尚以氏族部落的建制形式为主,而氏族部落则惯于迁徙。《史记·殷本记》所载,殷族“自契至汤入迁”,便可说明问题。

还有更重要的一点:查考追溯殷商氏族的形成、发展,可以知道,殷人东渡是合理的。殷人在灭国之际,必须东渡,只有东渡才有生路,而不是逃往其他方向。

根据历史学家翦伯赞的考证,殷族部落起源于易水流域,与北方不远处的山顶洞人有着某种文化上和人种上的关係。殷人的远祖王亥曾活动于邻近“有易”的易水流域一带。考古发现证实,在易水流域之易州(河北易县),曾经发现了殷族遗存,证明了殷族之一部,直到铜器时代,还定居在那里。

到殷的祖先“季”的时代,亦即传说中的“夏少康”的时代,殷族部落始向东南渤海湾一带移徒,其一部移迁至河南、山东一带,另一部向北进入辽东半岛和朝鲜半岛。殷族之迁徙,即非整族出动,亦非全部南徒,其中就有一部分,始终停留于河北。另一部则沿海而北,即后来甲骨文中之“箕方”等。而这一支,后来就分化为肃慎、高句丽等。

又据《诗经·商颂》云:“相土烈烈,海外有截”。相土者,乃殷族又一祖先。就是说至相土时,殷族的大本营已到“海外”“有截”之地。翦伯赞认为,“商颂”明言,“有截”在“海外”,可以断定,在相土时,辽东半岛或朝鲜半岛一定有一个“有截”的氏族。“商颂”又云:“有截其所,汤孙之绪”,证明“有截”与殷族有亲近的血缘关係。

还有,周武王灭商后封箕子于朝鲜。甲骨文中有“箕方”之载。据此,翦伯赞认为:史记《宋世家》所云:“武王乃封箕子于朝鲜而不臣之也”,这句话的深层内容是:箕子并非贤人,武王亦非圣君,其‘不臣之也’并非不欲臣之,而实不能臣之,因为那里原本是殷族的根据地。在殷人被周击溃于黄河流域后,一部分殷人退回老家,是很自然的事。汉书《东夷传》云:“箕子违殷之衰运,避地朝鲜”,与周武王的封与不封没有什幺关係。

可以这幺说,箕子被武王封于朝鲜的传说,不过是暗示着或是传达出一个重要的历史信息:在殷末周初,殷族人还在继续向辽东半岛和朝鲜半岛迁徙,由于殷商被周武王于牧野之战击溃,因而更促使殷族部落退回老家。

此外,人们熟知的“伯夷叔齐的故事”也透露出这个历史信息。孟子说:“伯夷辟纣,居北海之滨”。《史记·伯夷列传》说,伯夷是为“让位”叔齐,“遂逃去”。姑且不论其逃避的真实原因,仅从时间上看,伯夷逃亡时为殷商末年,出逃地点是“北海之滨”。从伯夷叩马而谏,谓武王不应以臣伐君,更“义不食周栗”的传说来看,伯夷无疑是殷族的义士,故而他才在殷商灭国之后,逃往北海之滨……

我们应该明白了:辽东半岛、朝鲜半岛很早就被殷人先民开拓了。所谓“相土烈烈,海外有截”。由当时商殷政治中心河南、山东一带看,辽东半岛、朝鲜半岛地处黄海、渤海之东北,故而谓之“海外”。那幺,殷商灭国之际,箕子“闢地朝鲜”,殷族一部退回辽东半岛或朝鲜半岛的老家,伯夷也从“不食周栗”,而逃往“北海之滨”,为什幺攸候喜将军率领的十多万殷军民不能东迁呢?从攸侯喜所率军民留驻东夷“人方”的地点看,正处在山东半岛,与辽东半岛和朝鲜半岛隔海相望。由于河南已被周军所占,由陆路向北再向东已不可能,所以,殷军民夺海东渡是很自然的事。可以说,“殷人东渡”的目的地一定是“海外有截”,也即辽东、朝鲜的殷族老家。并且,我相信,殷人东渡大部分应成功到达辽东和朝鲜。但是,十多万军民放舟入海,被风暴捲入海流抑或迷失方向随波逐流的舟船肯定不在少数。就如同十三世纪忽必烈征伐日本的元朝水师被颱风所袭,一些船舰随黑潮海流漂至北美洲夏洛特皇后群岛一样(参见作者所着《遥望横渡太平洋的帆影》,《大地》2001年第7期——编者),那些殷人驾驶的舟船,一直向东、向东,最终到达了美洲。

我们已经大致窥见了三千年前,位于山东半岛的殷军民失蹤一事与中美洲同时期的具有浓烈的商殷文化特徵的奥尔梅克文明的突然兴起,二者之间的某种联繫。笔者就曾在翻阅墨西哥博物馆的画册时,看到奥尔梅克人的陶质头像,与我国华北人简直毫无二致。

实例

我们可以举几个实例,将美洲古文明与商殷文化作一比较。如果,殷人东渡到达了美洲。那幺,除了可以见到的印第安文化与商殷文化的相同特徵之外,在美洲当地土人中,也应该寻觅到有关的民间传说,类似夏洛特皇后群岛的土着人自称是十三世纪元朝水师的后代之类的掌故,也应该在美洲印第安人中听到。

金字塔

墨西哥的“金字塔”是很有名的。不过,它与埃及的金字塔不同,仅仅锥型近似,却不具备棱状特点。只不过是欧洲人最早发现它时,借用埃及金字塔的名称。但是墨西哥的金字塔,却与中国覆斗状的陵墓外型完全一致。我曾经得到过吉林朋友寄来的俗称“将军坟”的陵墓照片,外型确与墨西哥的金字塔一模一样。

位于吉林集安县的“将军坟”,是“洞沟古墓群”的主要遗址。它被称为“东方金字塔”,是一座高句丽王陵。该墓呈方形,有1100多块精琢的花岗岩石条砌筑成土级阶坛。底边长31.58米,高12.40米。墓室设在阶坛第五级中央,墓顶周边等距离排列着圆形柱洞,还遗有灰色瓦当和板瓦,可知墓顶原有享堂之类建筑。这些特点均与墨西哥金字塔相同。

玉雕

再如奥尔梅克遗址拉文塔的祭祀中心的地下出土了十六尊翡翠雕像,这些雕像人的面孔形似中国人,且头颅系人工改型的高长头。这种高长头正是商殷所崇尚的习俗。《晏子春秋》就有“汤,长头而寡发”的记载。汤是商朝开国之王。这十六尊雕像,其中十五座黑色玉雕呈同心圆排列,面向一红色玉雕像。红色玉雕像后立着六块玉圭板,圭板上刻有类似商殷甲骨文和金文的字迹。据王大有等人考证,认为这些玉圭板上的字迹刻的是殷人先祖的名号。那幺,在祭祀中心出土的这些雕像和玉圭,当是表示祭祖的形式。

文字元号相似

现任职美国俄克拉荷马中央州立大学的许辉教授,曾先后寻觅到200多个奥尔梅克的玉圭、玉雕,上面也刻有与甲骨文相同的符号。许辉曾带着其中的146个甲骨文两次回中国,请教数位中国甲骨文专家,得到的鉴定意见是:“这些字属于先秦文字字型”。

许辉所收集到的这些奥尔梅克文字元号涉及的内容很丰富,有农业方面的,例如雨、水、天、禾、田、木、树苗、太阳及方位,表现拜祖祭祖和巫术神法的,还有中国所特有的天干地支、数字和卜卦等符号。

信仰与仪式

此外,商殷文化中特有的虎神崇拜、祭天仪式,用于装饰的饕餮纹等等,在美洲印第安文明中都可找到对应的特点。就连商纣王用过的炮烙酷刑,在美洲印第安古印加人中亦可寻觅。大仲马在《基督山恩仇记》第二册第三十五章中就有关于印第安人施炮烙火刑的记述。

其它实例

1983年,北京大学邹衡教授赴美洲讲学。他来信说:有一次应邀参加一年一度的印第安人节日晚会。会上,邂逅了一位印第安人中学教员。这位教员亲切地对邹教授说,他的祖先是殷人。邹很奇怪,问他为什幺不说是汉人或唐人,而单说是殷人?他回答:“我们是世代相传的。”

还有本文开始提到的,1910年,清政府派外交官欧阳庚赴墨西哥办理索赔专案一事,欧阳庚临行前,王国维,罗振玉曾托他到美洲后,设法调查“华侨中有无殷人东迁的痕迹”。

查证没能进行,欧阳庚也早已故去。唯有欧阳庚亲历的这样奇遇,经由他的儿子欧阳可亮记下来,并传给了国人。

殷福布人自称殷人后裔,虽“于法无据”,但世代相传的民间口碑却无由作伪。

让我们再一次仔细推敲殷福布酋长对欧阳庚讲述的话:

“……这些印第安人是中国血统,殷人后裔,叫殷福布族,是三千年前从天国经天之浮桥岛到这里的……”

所谓“天国”者,不只告诉我们殷福布族人来自何方,还明白地提醒我们,印第安文化中与商殷文化中都共有的祭天信仰。

至于“天之浮桥岛”,更是具体指明了殷人东渡美洲的航路。

打开世界地图,可以清楚地看到,由东海经朝鲜海峡,到日本列岛,到千岛群岛,经堪察加半岛南端,到北太平洋的阿留申群岛,直达阿拉斯加,在地图上,恰如连线亚洲与美洲的一条浮桥岛!其间岛与岛的相距,大都不过十几二十海里,真正是一座北太平洋上的浮桥。而在这浮桥岛南边不远处,就是着名的长年向东流动的黑潮暖流和太平洋暖流。

相关资料

《图说美洲图腾》 王大有,宋宝忠着 人民美术出版社1998 ISBN 7-102-01818-5

《中国人发现美洲之谜》中国与美洲历史联繫论集 罗荣渠着 重庆出版社1988 ISBN 7-5366-0373-8

《奥尔梅克的发现》许辉着 云南人民出版社ISBN 7-222-03126-X.

《大地》2001年第十一期 殷人东渡美洲

《神秘的玛雅》与玛雅文物展评述 王大有、宋宝忠