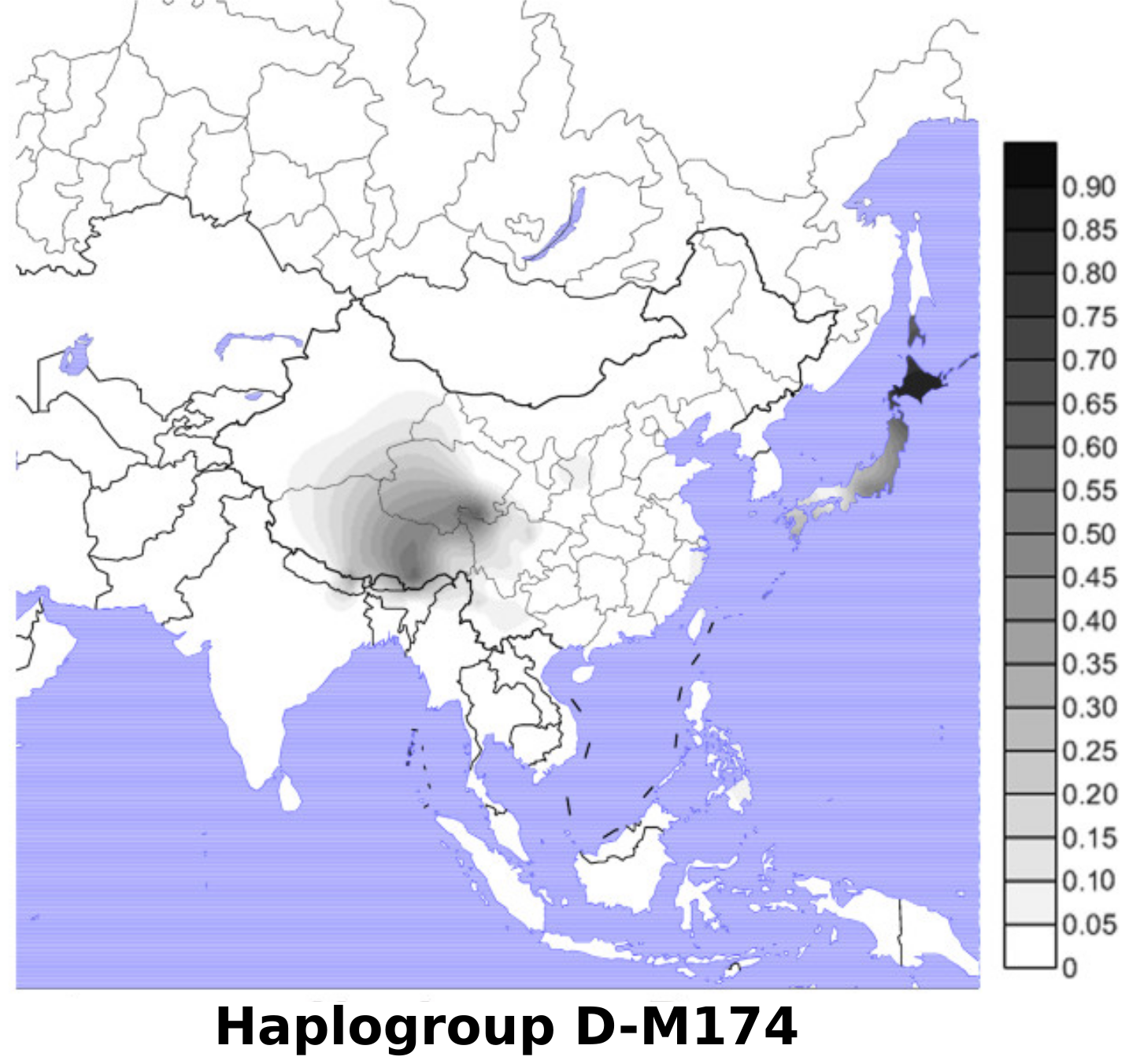

单倍群D属于人类Y染色体DNA单倍型类群之一,由突变M174定义,分布于东亚。

基本介绍

- 中文名:单倍群D

- 外文名:Haplogroup D (Y-DNA)

- 分布:东亚

- 先祖血统:Haplogroup DE (Y-DNA)

起源分布

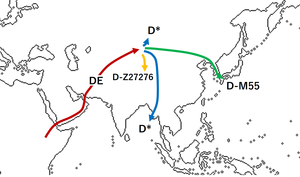

单倍群D的先祖与单倍群C(Y-DNA)一起,构成离开非洲的第一批主要的移民潮,复旦大学的分子人类学教授李辉将单倍群d与单倍群c认为是最早来到远东的两个人种(俗称棕色人种)在日本列岛和中国西部及青藏高原各个民族中都有高频的分布。由于在印度洋安达曼群岛的小安达曼的两个尼格利陀部落中最先发现d型单倍群,也因为早期测试资料不足,因此以安达曼尼格利陀人为体质原型为其代称Y染色体中的矮黑人基因,但更多资料显示现仅存的尼格利陀矮黑人体质的族群单倍群并非只有D更多的为K.C.P.O,如菲律宾埃塔人,马来西亚塞芒人,而Y染D更多分布于传统体质划分蒙古人种体质特徵中藏族,羌族,彝族与现代日本人中 单倍群D的迁移

单倍群D的迁移

单倍群D的迁移

单倍群D的迁移D-M174:较早期到达东亚的人群,其分支为印度洋安达曼小安达曼群岛两个部落族,昂格人,加洛佤人都达到100%,中国四川平武县及甘肃文县白马藏族中也都达到100%,而其它的中国西部民族普米族70%拉萨藏族58%康巴藏族75%纳西族35%羌族50%彝族16%,在日本列岛中,阿依努88%日本琉球55%,在中国华南华中的壮侗苗瑶等群体也有近10%左右

D-m174型单倍群的分支在中国的分布情况:

甘肃文县白马藏族100%,四川平武县白马藏族100%,西藏藏族50.89~70.2%,普米族70.23%,四川羌族50.63%,纳西族18.3%,回族11.4%,瑶族11.27%,彝族16.3%,苗族8.6%,土家族2%,汉民族1.9%~2.1%,甘肃兰州汉族8.62%~10.9%,四川汉族5.4%~12.7%,陕西汉族5.7%~12.5%,广西汉族5.2%~6.3%,广西壮族8.2%~10.3%,台湾汉族1.2%,伊犁哈萨克自治州汉族3.1%,满族2.9%,锡伯族2.4%,维吾尔族2.6%~4.5%,

D1a-M15:青藏高原的藏族及周边民族最为高频、汉族及南方部分少数民族有较低比例分布。

D1b-M55:仅分布于日本,朝鲜,和韩国,占日本平均30%以上,除日本列岛高频分布以外,在南北韩半岛也有低频分布,其中韩国南部釜山高达7.2%

D1a2-P99:青藏高原东部(康区)、白马人及纳西族等高频。

单倍群D-M174被认为是起源于距今大约6万年前的亚洲。虽然单倍群D-M174与单倍群E(Y-DNA)包含独特的YAP多态性(表明它们的共同祖先),但在亚洲以外的任何地方都没有发现单倍群D-M174染色体。

在日本群岛的居民中发现的单倍型群单倍群D-M174Y染色体分支(单倍群D-M55又名单倍群D1b)特别独特,沿着单倍群D-M174系统发育的一个内部分支携带至少5个个体突变的複合体,从而将它们与在青藏高原和安达曼群岛中发现的单倍群D-M174染色体清楚的分开,并提供证据表明Y染色体单倍型群D-M55是在隔离情况下在日本群岛独立演化形成。

D的内部跨度很大,很多支系已经分开四五万年,而现代人类走出非洲也不过六七万年,因此不建议将D对应到某个人种或某种肤色群体当中。

生理特点

安达曼人中的昂格人和加洛佤人单倍群D高达100%,他们身材矮小且皮肤偏黑,眉弓较为突出,在传统体质人类学分类上属尼格利陀人种,也就是俗称的“矮黑人”。

由于安达曼矮黑人存在所以d型单倍群也有尼格利陀矮黑人基因的俗称

但实际上混有较多d的现代藏族与现代日本人在体质上都属于黄种人东亚类型。