核内非组蛋白蛋白质(简称NHP)是一类极不均一的蛋白质,代谢上不稳定,转换率较快。

基本介绍

- 中文名:核内非组蛋白蛋白质

- 外文名:NHP

- 分类:医学

- 含义:极不均一的蛋白质

简介

核内非组蛋白蛋白质(简称NHP)是一类极不均一的蛋白质,代谢上不稳定,转换率较快。

有人认为 NHP 与基因表达的调控有关,而癌变过程可能是基因表达的调控失常所致,因此当正常细胞转化为癌细胞时,NHP会发生改变。据文献报导,某些分化旺盛的组织,其NHP亦会发生变化,那幺,癌变过程中NHP的变化是否与组织增殖者相同。换言之,癌细胞中NHP的变化是特异的,还是非特异的,似有研究的必要。本文以小鼠 Hca 腹水型肝癌为模型,小鼠正常肝为本底,小鼠再生肝为对照,用十二烷基硫酸钠(SDS)聚丙烯醯胺凝胶——等电聚焦双向电泳为手段,观察比较了三组 NHP 的电泳异同。

研究细胞的化学成分及其在细胞生命活动中的变化和定位的学科。发展趋势是定量细胞化学,即在不破坏细胞形态结构的状况下,用生化的和物理的新技术对各种组分做定量的分析,研究其动态变化,了解细胞代谢过程中各种细胞组分的作用。

研究细胞的化学成分及其在细胞生命活动中的变化和定位的学科。发展趋势是定量细胞化学,即在不破坏细胞形态结构的状况下,用生化的和物理的新技术对各种组分做定量的分析,研究其动态变化,了解细胞代谢过程中各种细胞组分的作用。

细胞化学和组织化学的发展是分不开的,都建立在细胞学、组织学以及生物化学的基础上。19 世纪初叶,法国植物学家F.V.拉斯帕伊在1825~1829年研究禾本科植物的受精作用时,首次发现了澱粉的碘反应,他还建立了蛋白质的黄色反应(xanthoproteic reaction),硫酸对于糖醛及蛋白质(色氨酸)的醛基反应等鉴定方法,因此他被认为是组织化学的创始人。

相关资料

细胞化学和组织化学的发展是分不开的,都建立在细胞学、组织学以及生物化学的基础上。19 世纪初叶,法国植物学家F.V.拉斯帕伊在1825~1829年研究禾本科植物的受精作用时,首次发现了澱粉的碘反应,他还建立了蛋白质的黄色反应(xanthoproteic reaction),硫酸对于糖醛及蛋白质(色氨酸)的醛基反应等鉴定方法,因此他被认为是组织化学的创始人。

动物方面的组织化学和细胞化学的研究开展较晚。M.珀尔斯1867年用普鲁士兰显示细胞的铁质,H.I.克文克 1868年用黄色硫化胺溶液(NH4)2S和铁质化合成为黑色的硫化亚铁等方法,至今仍在套用。1844年A.N.E.米利翁叙述了他的蛋白质反应,但是1853年R.霍夫曼指出,这个反应实际上是一个测定酪氨酸的方法,直至1888年,H.莱特格尔才使用米氏反应,E.克莱布斯1868年和H.施特鲁韦1872年首次显示出组织中酶的存在。他们指出树胶酊遇脓变成蓝色,这是确定组织中有过氧化物酶存在的首次报导。1895年P.埃尔利希用“纳笛”反应首次显示细胞色素氧化酶。在异色性方面,甲基紫显示糖蛋白(1875);天竺牡丹显示肥大细胞、唾液腺粘液(1890);杂硫氧苯染料如亚甲蓝、硫堇、亚甲绿、甲苯胺蓝、天青蓝等对多糖的异色性染色亦相继被发现。

组织化学、细胞化学是在形态学和生物化学已有一定基础,苯胺染料技术发展到高峰的20世纪40年代才活跃起来的。A.本克1862年首次套用苯胺染料,这是组织学方法上的一次革命。1936年比利时的组织化学家L.利松的《动物组织化学》一书总结了组织化学的优缺点及发展的方向,把组织化学推向高潮。

当前,发展比较快的是定量细胞化学及定量组织化学,其目的是对细胞、细胞的组分和细胞外的产物,在其原位上和活的情况下进行定量化学分析,主要包括两个方面:其一细胞光度学是对细胞内某些化学物质的光学上的数量进行分析。最常用的方法为:①吸收量度法,适用于对细胞内化学反应最终反应产物 (FRP)的吸收光(红内到紫外)或 X射线的定量测定;②萤光测定法仅限于套用对萤光性的FRP的定量测定;③干涉量度法一般用来测定半透的FRP或整个细胞内乾物质的定量测定;④反射量度法仅用于对细胞内颗粒沉积物的定量测定,如银颗粒。其二原位定量测定包括对切片厚度的测定,对一个特殊细胞化学反应区域的定量测定,放射自显影的颗粒的计数和自动影像分析。自动影像分析是将光扫描系统(如扫描显微光密度测定法)和电子计算机连在一起进行定量分析,是定量细胞化学分析细胞内化学物质的最好方法。

1982年日本大田用分子细胞化学方法研究染色质的结构、功能,了解到一些真核细胞 DNA複製机制以及基因的表达调控等。如已揭示SV40核蛋白複合物(SV40染色质)具有一个与真核细胞相似的核小体结构,可做为研究染色质的结构与功能的模型。1983年他又把细胞化学技术与超微结构结合研究了SV40染色质的转录和複製,并对细胞的染色质进行了讨论。

研究方法和分支学科

细胞化学的染色法 染料可以是硷性的(如亚甲蓝)或酸性的(如依红)。酸性染料的生色基团是硝基(-NO2)和醌基;硷性染料的生色基团,包括着偶氮基(-N=N-)胺基〔或吲达胺基(-N=)〕。染色的原理是基于在酸性染料中具有染色作用的阴离子和细胞内的硷性物质相结合,而硷性染料中的阳离子和细胞内的酸性物质相结合,所以酸性的细胞成分被硷性染料所染色,而硷性的细胞组分则被酸性染料染色。例如显示蛋白质所用的米氏反应,其中硝基汞试剂作用于细胞中蛋白质侧链上的酪氨酸基,形成红色沉澱,在重氮基反应中氢氧化重氮与酪氨酸、色氨酸和组氨酸基反应形成有颜色的複合物。某些碳水化合物、酯类和 DNA可用对其醛基有特异结合的试剂,如雪夫氏试剂显示之。染核酸的方法与核苷酸磷酸、碳水化合物和嘌呤及嘧啶的三种成分的特性有关。DNA和RNA能吸收 260纳米波长的紫外光是由于氮基的存在。DNA 分子内的去氧戍糖与孚尔根氏反应有关。DNA及RNA的嗜硷性又与其分子中磷酸根有关,因此,硷性染料如天青能与DNA及RNA产生特异性反应,甲基绿染DNA也是由于磷酸根的存在。

原位细胞化学 显微细胞化学方法多是把单层的培养细胞,或把恆冷箱製备的新鲜而又薄的冰冻切片放在一定溶液内温育,使待测的物质或酶与染料或试剂发生专一性的反应,要求在原位上直接形成或变为不溶解的产物。有颜色的产物用光学显微镜,萤光产物则用萤光显微镜,吸收紫外光的物质用石英或反射显微镜,观察其在细胞结构上的分布。高电子密度产物可在电子显微镜下观察。

酶的细胞化学 一般是将薄的冰冻切片用适宜的底物温育,来测定酶在细胞内的位置。

组织化学家格莫里在测定硷性磷酸酶时是用甘油磷酸钠为底物,酶水解释放的磷酸根与底物溶液中的某些离子结合产生非溶性的金属盐,后又转变成金属铅,硫化铅,硫化钴及其他有色的化合物而得以显示出来;另一种方法是用β-萘酚的磷酯作为底物,酶水解释放出的β-萘酚,在有重氮盐存在时立即结合,因而在酶活动位置产生有颜色的偶氮化合物,其他水解酶,例如脂酶、酸性磷酸酶、硫酸脂酶和β-葡萄糖苷酶,也是根据这种原理,改变一些条件和相应的底物以显示之。

氧化酶能催化供体的电子转移到氧原子上,它们有的含铁,如过氧化物酶和过氧化氢酶,有的含铜,如酪氨酸酶和多酚氧化酶。可用无色的底物,如联苯胺来验测过氧化物酶,在酶存在处由于过氧化氢的作用,这些底物会转变为可染色的染料,联苯胺反应是由于过氧化物酶能把联苯胺氧化为蓝色或棕色的产物,细胞色素氧化酶能氧化纳笛氏试剂中α-萘酚和二甲基对苯二胺氧化成靛酚蓝染料。3′,3′-二氨基联苯胺试剂可用来在电子显微镜下研究过氧化物酶和细胞色素氧化酶。

脱氢酶能从底物中将电子转移到氧化试剂上或电子体上。四唑盐为受氢体在反应中由脱氢酶将底物氢原子转移到四唑盐而形成有色的甲(formazan)在局部沉澱,显微镜下可判明该酶的定位。四唑盐种类甚多,最常用的是硝基蓝四唑盐(简称(Nitro BT),Nitro BT类染料显示何种脱氢酶,则由所用底物而定,如用琥珀酸钠,甲是琥珀酸脱氢酶作用下的产物,用乳酸钠或苹果酸钠则是乳酸脱氢酶或苹果酸脱氢酶作用的结果。但有些脱氢酶须有辅酶Ⅰ(NAD+)或辅酶Ⅱ(NADP+) 才能发生作用,显示这种脱氢酶时须另加所需的辅酶,辅酶Ⅰ、辅酶Ⅱ或黄素蛋白(FAD或FMN)可做为氢接受体,当NAD+和NADP+接受脱氢酶释放的氢时,它们即成为还原NAD(即NADH)和还原NADP

免疫电镜细胞化学的研究中,1974年I.W.麦克莱恩和P.K.纳卡内曾发现套用副甲醛混合液能使细胞内抗原更为稳定。1976年文德尔沙弗 -克拉布等发现用未标记抗体酶方法研究病毒的抗原的超微结构定位要比套用铁蛋白标记抗体要成功的多,同时发现将组织块切成薄片后包埋、温育、染色,比将组织块包埋前温育、染色为优。

这种方法在细胞生物学中日益显示出重要性,许多细胞骨架蛋白,例如微管蛋白、肌动蛋白、调钙蛋白等均可用免疫细胞化学原理找到它们在细胞内的位置,随着生化提纯的蛋白质的加多,免疫细胞化学还会得到更广泛的套用。

核的细胞化学、定量细胞化学 如孚尔根氏反应及甲基绿(焦宁或派罗宁)染色表明 DNA只存在于染色质及染色体内,核仁主要是RNA。孚尔根氏反应是用雪夫氏试剂(亚硫酸品红)来染稀盐酸水解后的 DNA使之成为紫红色沉澱,因为这一反应结果较为稳定,所以在用细胞光度计测定染色切片上细胞核的 DNA含量时多用此法着色,并从色的深浅来计算含量,进一步又採用棓花青染色来测细胞质的 RNA,1899年A.帕彭海因用甲基绿焦宁G染色法,对细胞内DNA及RNA染色,使DNA染成绿色,RNA染成红色。吖啶橙是专染核酸的萤光素,RNA多呈红色萤光,次为黄色,最弱的呈绿色。因为肿瘤细胞一般含有较多的RNA,曾做为鉴定肿瘤细胞的一种方法。在超薄切片上染DNA及RNA也发展了多种染色技术,常规套用溴酸氨络合物,其反应可能是一种类似孚尔根氏的反应。染色后DNA出现特异性着色,对比鲜明,此技术可显示病毒感染的细胞核内30埃的病毒DNA细丝。

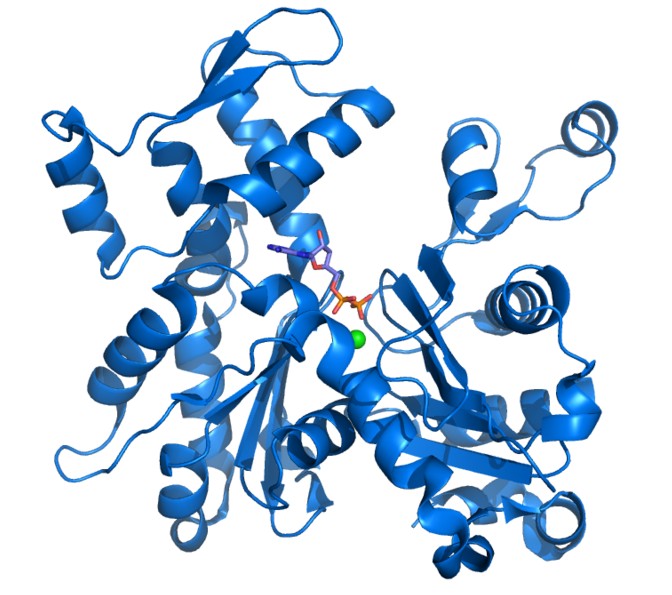

核的蛋白质定量测定多套用萘酚黄 S及二硝基氟苯染色法。此法定量可靠,假若将萘酚黄 S与孚尔根氏反应结合在一起套用,则蛋白质与DNA的着色,就互不影响。有的学者套用这种技术研究核内非组蛋白蛋白质。指出核内非组蛋白蛋白质系由基因调节蛋白质所组成。因此,对其定量研究日趋重视。在转录活动有重大改变时,常伴随着此种蛋白质的增加,如用这种联合染色方法对此种蛋白质进行定量测定,可证明生长旺盛的细胞中非组蛋白蛋白质与DNA的比率较静止期细胞为高。

用副品红孚尔根氏反应可对 DNA与蛋白质同时染色和测定,再用吖啶黄-茚三酮染色,然后除去非特异性萤光,即可在同一个细胞上同时测定蛋白质及DNA的含量,此技术曾套用于妇科细胞学涂片标本以鉴别癌细胞。