北京大学物理学院(School of Physics,Peking University)北京大学1913年设立物理学门,中国物理学本科教育从此开始。1919年更名为物理系。抗战时期,北大、清华、南开三校物理系合併于西南联合大学。2001年,北京大学物理学院在原物理系以及重离子物理研究所、技术物理系核物理专业、地球物理系大气物理与气象专业、天文系的基础上组建成立。

据2015年12月学院官网信息显示,学院有包括19位中国科学院院士(含7位双聘院士),11位国家“千人计画”讲席教授,11位“长江计画”特聘教授和8位讲座教授,25位国家杰出青年基金获得者,3个基金委创新研究群体,2位国家级名师奖获得者,1个国家级优秀教学团队在内的170余人组成的教学科研队伍。

基本介绍

- 中文名:北京大学物理学院

- 英文名:School of Physics,Peking University

- 创办时间:1898年

- 类别:二级学院

- 学校类型:理工

- 所属地区:中国·北京

- 知名校友:郭永怀、彭桓武、邓稼先、朱光亚、于敏、周光召等

- 主管部门:北京大学

- 博士点:4

- 博士后流动站:4个

- 专职院士:8

- 国家重点学科:8(含二级重点学科)

- 学校地址:北京市海淀区颐和园路5号北京大学物理楼

- 院长:高原宁

历史沿革

创建时期

京师大学堂(北京大学前身)创办于1898年,1902年开办预备科和速成科。速成科下设仕学馆和师範馆,学制三至四年。师範馆设数学物理部,标誌着中国数理方面高等专业教育的开端。

1913年夏,理本科理论物理学门(不久改为物理学门)开始招收本科生,这是我国最早的物理学本科,也就是北大物理系的开端。第一届学生丁绪宝、孙国封等5人于1916年毕业,成为我国最早的物理学本科毕业生。 1937年尼耳斯·波尔访问北大

1937年尼耳斯·波尔访问北大

1937年尼耳斯·波尔访问北大

1937年尼耳斯·波尔访问北大1917年在当时的理科学长,曾留学耶鲁大学、柏林大学的夏元瑮教授主持下,经过几年的艰苦创业,建成预科两年、本科四年的一套比较完整的课程设定。

1917年蔡元培校长到校后组织各学科教授会,物理学教授会于1918年1月成立,选何育杰为主任,相当于后来的系主任。1919年,北京大学进一步废文、理、法科之名目,开始设定系级行政单位,物理学门改为物理系,至此才有“北大物理系”的名称。

1918年10月,北京大学物理学门与数学学门的学生联合成立北京大学数理学会。蔡元培在致辞中说:"数理之学,发达最早,套用亦最宏,有以数学讲音乐者,有以物理讲社会学者,故谓数学物理为诸科学之基本"。学会首批会员达40余人,经常邀请国内外学者作学术讲演,并与国内外大学的数学物理学会进行学术交流。

1919年1月,《北京大学数理杂誌》由数理学会发行出版。这是中国较早的大学自然科学刊物,在传播新知识方面颇具特色。爱因斯坦狭义及广义相对论分别于1905、1915年问世,该杂誌很快就予以介绍。当时军阀混战,学生在生活十分清苦的条件下坚持办刊两年,实属难能可贵。

1925年经丁西林、李书华等人的努力,能开出62个预科实验、69个本科实验和两学年的专门物理实验,教学实验室初具规模。

1930北京大学决定筹办研究科,北大物理系的首批研究生是于1935年录取的马仕俊、郭永怀、卓励、赵松鹤,到1937年,已系统地开出了研究生课程。

西南联大时期

1937年,日寇入侵,华北沦陷,北京大学、清华大学、南开大学内迁至长沙联合组建长沙临时大学,1938年又迁昆明,改名为国立西南联合大学。

西南联大合併后,师资力量更加强大。有对中国物理学事业作出卓越贡献的元老饶毓泰、叶企荪、吴有训;有学术造诣精深的教授周培源、吴大猷、赵忠尧、朱物华;还有抗战开始前后学成归国的青年教授孟昭英、于瑞璜、范绪筠、王竹溪、张文裕、马仕俊。他们当中1948年当选为中央研究院院士的有饶毓泰、叶企荪、吴有训、吴大猷、赵忠尧,先后当选为中国科学院委员的有11位,真可谓群星荟萃、济济一堂。 西南联大总办公处

西南联大总办公处

西南联大总办公处

西南联大总办公处由于仓促内迁,仪器设备丧失殆尽。西南联大物理系的教授们多方筹措,从国内外购得必要的仪器,经越南海防和滇越铁路运至昆明,保证了实验课的开出。由于西南联大物理系几乎集中了当时中国物理界的精英,因而在课程的设定与教学上达到了前所未有的高水平。原三校物理系的教授互相促进,积极向上,带动青年教师和学生进入学术研究前沿领域,为进一步研究奠定了坚实基础。

战后恢复时期

抗战胜利后,1946年西南联大宣布结束,北京大学迁回北平,物理系也随之复系,进入恢复时期。

教师们收罗仪器,自编自印讲义,课程设定基本上沿用自西南联大。当时大多数知名学者都在国外,1946年在校的教授只有饶毓泰(兼北大理学院院长)、郑华炽(兼北大教务长)、赵广增、马大猷(兼北大工学院院长)等。至1951年,随着江安才、张宗燧、胡宁、朱光亚、虞福春等一批知名学者回国任教,北大物理系的教授阵容才逐渐恢复壮大起来。 让庆澜、于敏等合影于北大理学院大门口。

让庆澜、于敏等合影于北大理学院大门口。

让庆澜、于敏等合影于北大理学院大门口。

让庆澜、于敏等合影于北大理学院大门口。1949年建国初期强调为国家建设服务,赵广增教授带头开展光谱分析,翁文波教授为毕业班开设地球物理勘探课程。1952年,北大物理係为我国地球物理勘探专业培养了第一批骨干。毕业学生中,后来成为中科院院士的有于敏、刘光鼎、邓锡铭等。

蓬勃发展时期

1952年秋,为适应国家大规模经济建设的需要,全国进行高等院校院系调整,原北京大学、清华大学、燕京大学三校物理系的大部分和清华大学地质地理气象系的气象部分合併成北京大学物理系,设物理专业与气象专业。这是继西南联大后的又一次师资大联合。有来自原来北大物理系的饶毓泰、赵广增、胡宁、黄昆、虞福春,来自原清华物理系的周培源、叶企荪、王竹溪、杨立铭、洪朝生,来自原燕大物理系褚圣麟。

院系调整后物理系学生数量大增,从培养少数学生髮展到整批地培养物理人才。每年的学生人数从原先最多二三十个一下子增加到近两百个,1957、58年维持在三、四百人,1959年初,物理系因学科建设和规模的急剧发展,将地球物理和无线电电子学专业由物理系分出,建立了地球物理系和无线电系。分成三个系后,物理系每年招生的人数仍有一百五六十人。

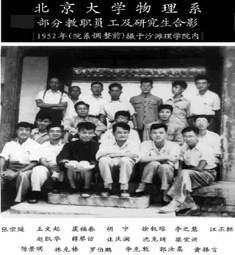

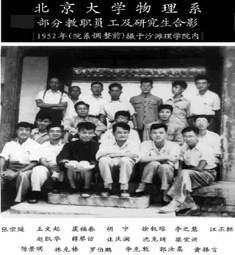

学习苏联的教学体制是这个时期北大物理系的特点之一。物理系的教学体制从美国的4年制转变为苏联-欧洲的5年或5年半体制,前4年为基础课,后1年或1年半为专门化训练或毕业论文。52年全面学习苏联后,53、54、55三个年级改为5年制、56级以后又改为6年制。 1952年部分教职员工及研究生合影

1952年部分教职员工及研究生合影

1952年部分教职员工及研究生合影

1952年部分教职员工及研究生合影1956年,根据中国国家科学发展规划的需要,集中北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学、吉林大学五校师生到北大物理系,在黄昆、谢希德教授的主持下,创办了我国第一个半导体专业。

1955年,为了儘快建立中国的核工业体系,中国在北大建立了全国第一个原子能人才培养基地--物理研究室(技术物理系的前身)。先后从中国全国抽调胡济民、虞福春、朱光亚、卢鹤绂、徐光宪等着名科学家和一批中青年骨干教师孙佶、张至善、陈佳洱、孙亦梁、吴季兰、刘元方等来北大开展筹建工作,学生亦调自各大学。1956年中国自行培养的第一届原子核物理专业学生毕业。1959年初物理研究室改为原子能系,1960年又改为技术物理系。

文革时期

在文化大革命的背景下,前四年教学科研工作几乎完全停顿,物理学科几代人数十年来辛苦创建的教学科研基础几乎被摧毁。其中技术物理系迁往陕西汉中10年,损失巨大。1970年和1972年到1976年,共招收了六届工农兵学员,在特殊的历史条件下,经过师生的共同努力,学员们仍得到了应有的培养和训练。其中不少人在后来的工作岗位上做出了成绩,成为有用之才。

改革发展时期

文革过后,物理学科各方面工作百废待兴。1977年恢复高考制度,学校秩序开始步入正轨。

教学方面,1977年恢复高考招生以后,本科学制改为4年,从1978年和1982年恢复招收硕士研究生和博士研究生。北大物理的教学和系列教材享誉国内外。王竹溪、黄昆、虞富春、赵凯华、郭敦仁、曾谨言等名师名课在中国国内外影响深远。他们的工作奠定了北大物理,乃至全国物理教学的传统;至1985年,北大物理大部分的课程都有了自己教师编写并公开出版的教材,为中国内许多院校所採用。 吴大猷与原副校长沈克琦交谈

吴大猷与原副校长沈克琦交谈

吴大猷与原副校长沈克琦交谈

吴大猷与原副校长沈克琦交谈1989年普通物理实验获全国优秀教学成果特等奖。

1991年,物理系物理学专业被确立为中国国家理科基础研究和教学人才培养基地。

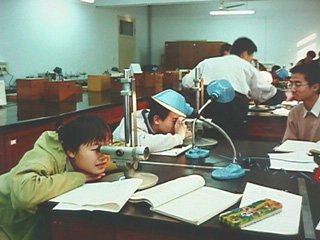

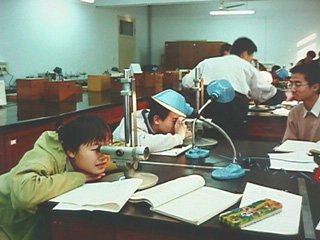

1992年,地球物理系大气科学专业也被批准为中国国家基础人才培养基地,得到特殊支持。 物理教学实验室

物理教学实验室

物理教学实验室

物理教学实验室1993年,近代物理实验获中国全国优秀教学成果一等奖。

1994年,技术物理系核物理专业被补充入物理学理科基地,使基地的规模加强到一个半。

2000年物理学基地正式通过国家验收。

2001年5月18日,北京大学物理学院正式成立。这是继上世纪50年代院系调整之后,北大物理学科在管理体制上的又一重大改革。

办学条件

师资力量

据2015年12月学院官网显示,学院有包括19位中国科学院院士(含7位双聘院士),11位国家“千人计画”学者,11位“长江计画”特聘教授和8位讲座教授,25位国家杰出青年基金获得者,3个基金委创新研究群体,2位国家级名师奖获得者,1个国家级优秀教学团队在内的170余人组成的教学科研队伍。

陈佳洱(数理学部-核物理) | 陈建生(数理学部-天文学) |

甘子钊(数理学部-凝聚态物理) | 龚旗煌(信息技术科学部-光学) |

霍裕平 | 李政道(数理学部-理论物理) |

欧阳颀(数理学部-凝聚态物理) | 秦国刚(信息技术科学部-凝聚态物理) |

苏肇冰(数理学部-理论物理) | 王恩哥(数理学部-凝聚态物理) |

徐至展(数理学部-光学) | 杨应昌(数理学部-凝聚态物理) |

叶恆强(数理学部-凝聚态物理) | 张焕乔(数理学部-核物理) |

赵柏林(地学部-大气物理) | 赵光达(数理学部-理论物理) |

周又元(数理学部-天文学) | 谢心澄(数理学部-凝聚态物理) |

俞大鹏(技术科学部-无机非金属材料科学与工程) | 表格资料来源于学校官网: |

千人计画学者:杜瑞瑞、高加红、何子山、李东海、林志宏、刘征宇、牛谦、邱子强、施靖、汤超、谢心澄

长江学者:龚旗煌、刘晓为、马伯强、孟杰、欧阳颀、沈波、孙庆丰、俞大鹏、朱世琳、吴飙、刘运全、王新强

长江讲座:陈勇、季向东、李浩、林志宏、汤超、涂豫海、张冰、吴军桥

国家杰出青年基金获得者:戴伦、龚旗煌、胡小永、胡永云、刘晓为、刘玉鑫、刘运全、马伯强、孟杰、孟智勇、欧阳颀、沈波、施均仁、孙庆丰、王恩哥、王楠林、王新强、吴飙、吴学兵、徐仁新、许甫荣、颜学庆、俞大鹏、郑汉青、朱世琳

专业设定

据2015年12月学院官网显示,学校有本科专业3个。

专业代码 | 专业名称 | 英文名称 | 学制 | 授予学位 |

0702 | 物理学 | Physics | 4年 | 理学学士 |

0704 | 天文学 | Astronomy | 4年 | 理学学士 |

0706 | 大气科学 | Atmosphere Science | 4年 | 理学学士 |

教学建设

据2015年12月学院官网显示,学院下设2个教学实体单位,国家精品课程9门,国家级教学团队1个,国家级实验教学示範中心1个,研究方向涵盖了物理科学及相关的主要领域。

国家精品课程:大气探测学、电磁学、光学、核物理与粒子物理导论、近代物理实验、力学、量子力学、普通物理实验、数学物理方法

教学实体单位:基础物理教学中心、基础物理实验教学中心

国家级教学团队:国家理科基地物理基础课程教学团队

国家级实验教学示範中心:基础物理实验教学中心

学科建设

据2015年12月学院官网显示,学院有3个国家理科基础研究和教学人才培养基地,4个博士后流动站,2个国家一级重点学科,8个国家二级重点学科,3个国家理科基地。

国家理科基础研究和教学人才培养基地:物理学、核物理、大气科学

一级学科博士点及博士后流动站:物理学、大气科学、天文学、核科学与技术

国家一级重点学科:物理学、大气科学

国家二级重点学科:理论物理、凝聚态物理、光学、粒子物理与原子核物理、大气物理学与大气环境、气象学、天体物理、核技术及套用

对外交流

2011年,学院“海外学者讲学计画”邀请外籍专家79名;“海外学者访问研究计画”邀请专家4名;“海外名家计画”邀请专家2名。

2011年3月,学院在美国物理年会上举办第二届招待会和招聘会。王恩哥院士向来宾介绍了物理学院的基本情况和未来发展规划,引起与会学者的广泛关注和兴趣,许多学者提出各自关心的问题,并表明了与北大物理学院建立进一步合作的愿望。会议期间学院还举行了人才招聘答辩会,由谢心澄教授主持。

2011年4月,德国亚琛工业大学校长Dr. Ernst Schmachtenberg一行访问该院,并参观了人工微结构和介观物理国家重点实验室,探讨进一步合作。龚旗煌副院长、李焱教授陪同周其凤校长接待来宾。

2011年5月,伦敦大学学院(University College London)校长兼教务长Prof. Malcolm Grant一行访问该院,王宇钢副院长代表学院接待了来宾。双方就实验室合作、博士生互派、联合培养、视频教学等方面展开讨论,并参观了学院电镜实验室和现代光学实验室。

2011年5月,作为北京大学在台湾大学举办的“北京大学日”活动之一,龚旗煌副院长、张庆红教授、华辉副教授与我校其他理科院系代表参加了台湾大学理学院的专场交流活动,随后分别拜访了台大物理系和大气科学系,并与台大师生互动。

2011年10月,台湾大学理学院副院长郭鸿基教授访问该院,副院长龚旗煌教授、大气与海洋科学系副系主任张庆红教授会见了来宾,就建立正式合作关係交换了意见。此次访问是台湾大学理学院和该院继台湾大学“北京大学日”后的第一次正式会谈,标誌着双方合作进入实质性阶段。

2011年10月,荷兰奈梅亨大学“玛丽·居里”学生社团一行20人到该院参观学习。蒋莹莹副教授简要介绍了学校和学院的基本情况,科维理天文与天体物理研究所Thijs Kouwenhoven博士向考察团介绍了我校天文学科的研究概况,随后考察团访问了该院天文学系。

2011年,国际量子材料科学中心与美国德克萨斯大学奥斯汀分校联合培养项目举办签字仪式。

2011年,学院设计完成《物理学院2009-2010年度报告(中英双语版)》,涵盖学院人事概况、下属机构、系所中心研究亮点、校友与基金、合作与交流等内容。

学术研究

科研机构

据2015年12月学院官网显示,有研究机构7个,研究系所8个,其他研究机构7个,其中国家级重点实验室3个,北京市重点实验室1个,教育部网上合作研究中心1个。

国家级重点实验室:人工微结构和介观物理国家重点实验室、核物理与核技术国家重点实验室、北京大学-兰州重离子加速器国家实验室联合青年核物理中心

北京市重点实验室:医学物理和工程北京市重点实验室

教育部网上合作研究中心:核科学与核技术教育部网上合作研究中心

研究系所:理论物理研究所、凝聚态物理与材料物理研究所、现代光学研究所、重离子物理研究所、电浆物理与聚变研究所、技术物理系、天文学系、大气与海洋科学系

科研建设

截至2015年12月,来承担和完成了300余项国家科研项目,包括多项国家重点基础研究发展规划(“973”计画)项目、国家高技术研究发展计画(“863”计画)项目、国家重大科学研究计画项目等。学院每年以北京大学为第一作者单位发表SCI论文约400篇,获得和申请国家发明专利20多项。

学术资源

物理学院图书馆新馆于2015年5月正式开馆,新馆总面积1100多平方米。全馆分地下一层阅览室和地下二层书库两部分。地下二层书库採用密集书架的形式,包括主书库和善本书库,收藏6万余册中西文合订期刊,2万余册《杜威法》中西文图书、工具书以及1990年至今的本、硕、博学位论文,设有10个阅览座位;地下一层阅览室建有舒适的休闲交流区、64个座位的阅览区、馆藏区收藏2万余册《中图法》中西文图书及1百余种中西文现刊供师生借阅。

图书 | 期刊 | 报纸 | 论文 | ||||

种 | 册 | 种 | 册 | 种 | 册 | 册 | |

中文 | 26595 | 36871 | 1319 | 11970 | 9 | 2000 | |

西文 | 38497 | 42636 | 1870 | 66129 | 1 | ||

其他 | 5450 | 6240 | 693 | 10155 | |||

总计 | 70542 | 85747 | 3882 | 88254 | 10 | 2000 | |

现任领导

院行政

院长:高原宁

副院长:欧阳颀、朱守华、王宇钢、胡永云、李焱

院长助理:王新强、刘富坤

院党委

书记:陈晓林

副书记:郑涛、董晓华

委员:李成才、李焱、吕轶舟、马伯强、冉广照、肖庆、杨金波、张华伟

院教学委员会

顾问 段家忯 高崇寿 林宗涵 刘式适 陆果吕斯骅 王稼军 吴崇试 吴思诚 舒幼生姚淑德 曾谨言 赵凯华 钟锡华

主任 刘玉鑫

副主任 田光善 张朝晖 朱守华

委员 陈晓林 陈志坚 范祖辉 傅宗玫 付恩刚付遵涛 胡晓东 黄森林 李定平 李新征刘川 刘春玲 刘树新 王宇钢 王楠林吴成印 肖池阶 徐莉梅 叶沿林

院学位评定委员会

主席 王宇钢

副主席 刘玉鑫

委员 刘川 陈斌 许甫荣 华辉 肖池阶 李新征杨金波 王新强 王楠林 冯济 吴成印 肖云峰刘富坤 范祖辉 孟智勇 杨海军 樊铁栓 颜学庆

院学术委员会

主任 赵光达

副主任 谢心澄 叶沿林

委员 马伯强 王宇钢 甘子钊 刘玉鑫 刘克新刘晓为 张宏升 俞大鹏 李焱 沈波陈晓林 欧阳颀 胡永云 冒亚军 龚旗煌

知名校友

郭永怀(1909年4月4日—1968年12月5日),男,山东荣成人,中共党员。力学家、套用数学家、空气动力学家,中国科学院学部委员,近代力学事业的奠基人之一。

彭桓武(1915年10月6日—2007年2月28日),物理学家。1915年10月6日生于吉林长春,祖籍湖北麻城铁门岗乡人。1935年毕业于清华大学。1940年获英国爱丁堡大学哲学博士学位。1948年当选为爱尔兰皇家科学院院士。1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。

邓稼先(1924—1986),中国科学院院士,着名核物理学家,中国核武器研製工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。

朱光亚(1924.12.25~2011.2.26),男,汉族,湖北武汉人。美国密执安大学研究生院物理系原子核物理专业研究生毕业,中国核科学事业的主要开拓者之一,中国科学院、中国工程院资深院士,中国科学技术协会名誉主席、原主席,中国工程院原院长、党组书记,中国人民政治协商会议第八届、九届全国委员会副主席。

于敏(1926.8.16~2019.1.16),核物理学家,国家最高科技奖获得者。1926年8月16日生于天津市宁河县。1949年毕业于北京大学物理系。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。 原中国工程物理研究院副院长、研究员、高级科学顾问。

周光召,1929年5月15日生于湖南长沙,科学家、世界公认的赝矢量流部分守恆定理的奠基人之一、两弹一星功勋奖章获得者。