北京大学燕园文化遗产保护协会(简称“燕遗协会”)是2013年成立的学生社团和公益组织,立足于北京大学教育遗产保护,保护範围包括物质文化遗产(可移动与不可移动文物、地上与地下文物)与非物质文化遗产(北京大学历史记忆,以及与燕园景观相联繫的部分燕京大学历史记忆)两部分。社团宗旨是发掘并宣传北京大学作为教育遗产的价值,保护燕园文物,传递燕园记忆。

基本介绍

- 中文名:北京大学燕园文化遗产保护协会

- 简称:燕遗协会

- 性质:学生社团

- 成立时间:2013年

- 现任会长:何俊德

协会简介

北京大学燕园文化遗产保护协会成立于2013年,立足于北京大学教育遗产保护,保护範围包括物质文化遗产(可移动与不可移动文物、地上与地下文物)与非物质文化遗产(北京大学历史记忆,以及与燕园景观相联繫的部分燕京大学历史记忆)两部分。社团宗旨是发掘并宣传北京大学作为教育遗产的价值,保护燕园文物,传递燕园记忆。

北京大学燕园文化遗产保护协会

北京大学燕园文化遗产保护协会协会第一任会长为北京大学考古北大燕遗协会活动合影文博学院13级研究生孙雪静(任期:2013年秋季——2014年夏季)

第二任会长为北京大学中国语言文学系11级本科生孙瑀蔓(任期:2014年夏季——2015年夏季)

第三任会长为北京大学社会学系12级本科生任鹤坤(任期:2015年秋季——2016年夏季)

第四任会长为北京大学法学院14级本科生陆迪(任期:2016年秋季——2017年夏季)

第五任会长为北京大学化学与分子工程学院14级本科生程振(任期:2017年秋季——2018年夏季)

第六任会长为北京大学外国语学院18级研究生何俊德(任期:2018年秋季——)

协会寄语

这儿真是一片圣地。

她是清朝皇家园林“三山五园”的所在地,记载着清朝历代皇族贵胄迎来送往的点点滴滴。她是圆明园残存遗物的收容所,张开双臂容纳每一个饱经战火与沧桑的历史文物。她更是司徒雷登苦心经营的中国传统文化遗产的“展示厅”,用她独特的中国古典园林式的微笑化作每一个慕名来访者内心深处最温柔的须臾。人们说,她是世界上最美丽的校园。

可是,当我们看到昔日庄严神圣的慈济寺山门被游人当作涂鸦墙任意涂抹,当我们看到曾经辉煌的圆明园流水槽被抛弃在路旁无人问津,当我们见证无数珍贵的文化遗物在物理与人为因素的双重打击下逐渐崩损残破,当我们感叹一位位学术巨匠的逝去带走了一段段珍贵的燕园记忆,身为燕园学子的我们如何能熟视无睹?

于是,北大燕园文化遗产保护协会成立了。在这支以考古系研究生为主要力量,以燕园内热爱校园文化遗产的同学为成员的队伍中,我们通过一年四季的校园文物踏查记录与维护研究,通过贴心专业的校园文物景点与历史变迁的志愿讲解,通过认真严肃的大师口述史记录团队,以及其它一切我们力之所能及的方法来保护与传承燕园珍贵的历史文化遗产与人文记忆。我们或许微小,但我们满怀希望前行。我们终将强大,但这需要更多人共同的努力。

历史是一捧流砂,文物是一段年华。来吧,来加入燕遗温暖的团队吧,带着对古老燕园的热爱与虔诚,让我们一起感悟燕园的前世与今生!

协会部门

秘书处

秘书处主要负责协会内部组织联络,协助各部开展活动,管理人员经费物资等后勤事宜。

协会秘书处暨其他部门召开例会

协会秘书处暨其他部门召开例会文保部

文保部的主要负责北京大学校园及校园周边文物保护情况的调查与研究,组织开展校园文物踏查活动。具体地说,它是由燕园文化遗产保护协会主办的针对燕园内散落文物的位置、保存现状等开展的踏查活动。活动预计按季度针对燕园及周边属于北京大学管辖的园林旧址,面向全校召集踏查志愿者,对校园内文物的保存状况、安保措施、周边环境等进行书面与影像记录,做好文物记录和保护的基础工作。 协会文保部进行校园文物踏查

协会文保部进行校园文物踏查

协会文保部进行校园文物踏查

协会文保部进行校园文物踏查我们希望以此类定期活动的形式带领同学们了解燕园文物,激发同学们对校园、对文物、对历史的兴趣,为校园讲解员们提供锻鍊的机会,同时记录燕园文物状态,监测文物长期劣变情况,为进一步的文物保护工作积累数据和经验。

目前已在2013年寒假、2014年春季、秋季和2015年春季、秋季共开展了六次文物踏查活动,成果颇丰。

学术部

学术部主要负责两项事务:其一是邀请老师进行有关燕园文化遗产的学术讲座;其二是进行燕园文化遗产“口述史”的採访与整理。

“‘燕园记忆’口述史”,主要以文献梳理、深度访谈等形式收集北京大学发展变迁过程中亲历者的切身感受和独家记忆,既包括仍活跃在北京大学校内的教职员工和燕园学子,也包括曾经在北大生活、学习、工作过的校友和离退休干部职工。访谈和文献梳理成果将在北京大学官方微博的相关专栏定期发布,并计画整理成册,同时也将邀请一些教职员工或校友举办系列讲座。我们相信,这些熔铸着一代代北大人鲜活记忆的口述史料能为我们展现更加生动详实的北大历史,是北京大学不可多得的精神财富。

我们将逐步对燕京大学和北京大学的校友们进行访谈,并开办多场主题讲座。

外联部

外联部主要负责对外(包括兄弟院校和社会人士、社会团体等)联繫合作事宜。

宣传部

宣传部主要负责对外宣传资料的收集、整理与製作。

“燕小丫”讲解队

“燕小丫”校园讲解队于2014年春成立,隶属于北京大学燕园文化遗产保护协会。它是北京大学校内唯一一支专业校园讲解队伍。 “燕小丫”讲解队为外宾讲解校园历史

“燕小丫”讲解队为外宾讲解校园历史

“燕小丫”讲解队为外宾讲解校园历史

“燕小丫”讲解队为外宾讲解校园历史“燕小丫”校园讲解自试运行阶段至今,累计接待人数达百余次,服务对象包含校内同学、教职工和保全,校外参访团以及游客。专业、细緻的导览赢得校内外人士的一致好评。

媒体报导

北京大学新闻网

(2014年4月23日)

走进燕园、选择北大:北京大学2014年校园开放日暨本科生招生谘询会成功举办

4月20日早上,迎着初升的暖阳,北京大学2014年校园开放日暨本科生招生谘询会在邱德拔体育馆北广场拉开了帷幕。本届开放日依然沿用往年实体校园开放日和网上校园开放日相结合的形式进行。北大各院系、医学部和相关部门均设定了展台,并安排专人接受考生、家长的谘询。部分国家重点实验室、图书馆、各类博物馆也向考生和家长开放,学生社团安排了展示项目,使考生和家长对北大的教学科研、校园文化有更深入、全面的了解。此外,北大燕园文化遗产保护协会的志愿者们还带领来访的考生和家长游览校园并作讲解。同时,南京大学、南开大学、复旦大学、浙江大学、香港大学、香港中文大学等33所兄弟院校以及教育部阳光高考平台也参加了此次开放日活动,在现场设定谘询台为考生和家长提供谘询服务。

……【以下从略——词条编辑者注】

(2014年6月3日)

海峡两岸一家亲 北大代表团访台圆满成功

为进一步巩固与加强海峡两岸高校间既有的交流,拓宽发展新的合作,促进两岸青年间的密切交流与互动,5月25日至30日,以党委书记朱善璐为团长的北京大学访问团访问了台湾大学、中山大学等,并先后与两校领导和相关部门座谈、交流,签署了合作交流协定,随行的20多名北大学生与台湾学生近距离交流沟通,真正感受和体会到海峡两岸一家亲。北大副校长李岩松及部分职能门负责人随团访问。

……【中间部分从略——词条编辑者注】

在随后的专场报告会上,两岸学生各自介绍了校园社团生活。据介绍,台湾大学的学生社团分为八个大类、450多个,校园生活丰富多彩。北大的学生代表回溯了北大社团文化的源流,展示了北大学生社团发展的现状,“我们”文学社、网球协会、山鹰社、爱心社、燕园文化遗产保护协会和中乐学社等社团代表作了相关介绍。两岸同学携手合作的“北大—台大—云大学生社会服务计画”介绍是报告会的亮点。由两校同学共同完成的报告,分主题视频和口头报告两部分,报告讲述了项目开展的具体情况以及成员们的收穫体悟。两岸三校的这项活动计画始自2011年,每年暑假和寒假分别组织同学到云南腾冲和台湾进行社会服务;至今,这项活动已经成功举办6期,共有近260余人参加,先后服务12个地区。报告中所展示的两岸青年服务社会、奉献爱心、扶困济贫、团结协作的热情与精神深深感染着在场的每个人。台大国际处的一位老师深有感触,觉得“通过这样的活动,使台大与北大的学生走得越来越近了”,朱善璐在现场发表感言,他祝愿两岸的青年学生继续携手并进,共同谱写两岸青年的青春之歌。最后,两校学生朗诵了由北大学生创作的诗《我的北大,我的台大》,大家深切感受到亲情与历史文化交融的魅力。

……【以下从略——词条编辑者注】

《北京青年报》

(2014年5月3日 A03版)

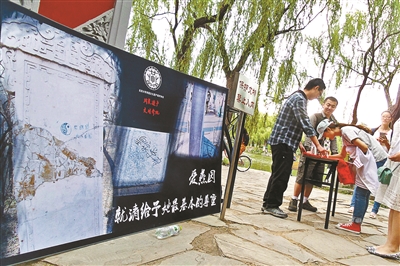

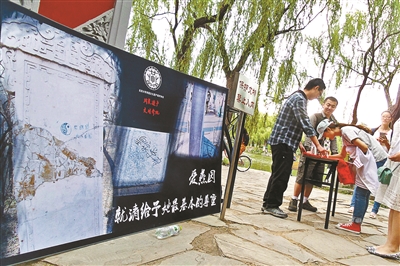

北大学子号召游客拒绝涂鸦

北大校园内的四十多处文物几乎都有游客的各种涂鸦

本报讯(记者董鑫)昨天是“五一”小长假的第二天,不只各公园人头攒动,清华大学和北京大学等名校校园游的热度也开始升温。以往每到旅游旺季,北大校内的文物总难逃脱被游客刻写“到此一游”的命运,昨天,为了保护北大校内的文物,拒绝涂鸦,在未名湖畔的慈济寺旁,“北京大学燕园文化遗产保护协会”的几名学生号召游客在“珍爱遗产,文明参观”的条幅上籤名。

“北大,等我!”、“我一定要考上北大!”、“北大祝我考上复旦”……这些都是游客在参观游览时写在北大校内慈济寺、钟亭和石碑等文物上的留言。去年【指2013年——词条编辑者注】9月,慈济寺内曾经被各种游客签名和留言覆盖的青色内墙和红色外墙已经重新粉刷,庙门外面也立起了绿色的护栏,还竖起了“保护文物,禁止入内”的牌子,不过庙门周边的立柱和边角位置的涂鸦至今仍然可见。

“看看这些触目惊心的照片就知道全国人民对燕园有着多幺深沉而把持不住的爱了。”“北京大学燕园文化遗产保护协会”发起人孙同学【即北京大学燕园文化保护协会第一任会长孙雪静——词条编辑者注】是考古专业研一的学生,她指着宣传板上写满留言的钟亭和石碑的照片说,这些留言一旦写在了文物上就是永久的留存,游客的涂鸦根本无法去除,只能用涂料一层一层覆盖上去,对文物本身是很大的损伤,文物的价值也会大大降低。孙同学说,经过他们的踏查,北大校内有四十多处文物,几乎都有游客的各种涂鸦,尤以未名湖畔的慈济寺、博雅塔附近较为严重,所以他们才会在此拉起条幅号召游客签名保护文物。除了号召游客不再涂鸦,协会的几名同学还负责为游客讲解燕园,义务充当导游。

《光明日报》

(2014年6月17日 01版)

在共鸣中弘扬优秀传统文化

本报《礼敬中华优秀传统文化·校园巡礼》引起热烈反响

本报北京6月16日电(记者王庆环)本报16日头版头条推出的《礼敬中华优秀传统文化·校园巡礼》栏目在读者中引起强烈反响。“选择北大《新青年》杂誌作为栏目开篇,激活的不仅是波澜壮阔的五四新文化和马克思主义传播史,更激活了每一位读者美好的青春记忆和心中温润的理想信仰。”淮阴师範学院马克思主义学院研究员朱延华打来电话对记者说。

……【中间部分从略——词条编辑者注】

这一专栏和首篇报导,也引起了北大学子的关注。政府管理学院公共政策专业2010级本科生刘镇杰说:“今年年初,北大学生成立了燕园文化遗产保护协会,致力于挖掘、宣传燕园遗产价值。《光明日报》的报导,让我们觉得传承大学文化遗产、探究校园历史不仅是大学学子的责任,更是对传统文化的深情。”